Category: Français

Philo 28 Heidegger : Une introduction au Gestellilla

FR-EN

Un anarchisme tolérant envers la religion : Alain

Classiquement, c’est à la religion que l’éthique sert d’argument : la religion permet une éthique, entendue, de fait, comme utilité sociale. Mais l’éthique peut servir d’argument identique à l’irréligion : il faut prévenir les « massacres au nom du crucifix », cette paix civile suppose le matérialisme, voire le panurgisme.

Le panurgisme est du côté dominant : quand l’irréligion domine, elle est le panurgisme. C’est Alain qui disait que les curés étaient les libres penseurs de son temps.

De toute évidence, pour Alain, s’il y a un dogmatisme de la religion, il ne cède en rien à celui de l’irréligion quand cette dernière a le pouvoir ; la question se ramène donc à celle du pouvoir. Qui a du pouvoir tend à en abuser, en somme. Et quand la religion n’est pas une religion d’État, on ne pourrait même plus, si l’on développe un peu la pensée d’Alain, parler de dogmatisme à son égard : un curé, dans ce contexte, peut être libre penseur, ce n’est pas contradictoire. Aussi, quand nous disons que le panurgisme est du côté dominant, il faut entendre qu’il est du côté de l’État. Un État où alternent au gouvernement différents partis politiques est-il encore un État dans ce sens, dès lors que la politique conduite dépend du résultat des élections ? La réponse est évidente dans le cas français : l’insistance sur les « valeurs » intangibles est là pour rappeler tout ce qui ne saurait être remis en cause par la voie des élections, c’est-à-dire par une majorité qui aurait une tendance contraire à ces valeurs. Par ailleurs, le gouvernement est toujours plus ou moins supposé agir conformément à ces valeurs : c’est le désormais fameux « on ne peut pas employer les mots ‘violences policières’ dans un État de droit », alors que c’est évidemment en dictature qu’on ne peut pas employer ces mots.

Dire, à l’intérieur d’un État laïc comme la République française, que le panurgisme est du côté des religions, c’est donc ressortir le discours officiel, s’inscrire dans les valeurs de la laïcité (laïcité, qui plus est, « à la française », particulièrement intolérante pour toute forme d’expression de l’appartenance religieuse). Or, l’État étant par définition dominant, c’est le discours dominant, où nous situons le panurgisme. Dans cette vue, le dogmatisme religieux n’est, certes, pas considéré comme une qualité intrinsèque. Il ne nous paraît pas choquant que les enfants soient élevés dans la religion de leurs parents, et que les membres de telle ou telle religion l’aient tous plus ou moins reçue sans examen de leur éducation ne nous choque pas plus que quand, dans d’autres familles, on est laïcard ou communiste de père en fils, ou quand Brassens explique son anarchisme par le fait qu’il suit les traces de son père. Pour un observateur indifférent au contenu de ces diverses opinions, on a dans tous ces cas-là de bons fils de famille. Et si, par exemple, l’idée qui se transmet de père en fils est qu’il faut abolir la famille et le patriarcat, eh bien nous n’avons aucune raison non plus de vouloir mettre ces gens en accord avec leurs propres opinions, cela relève de leur conscience (nous n’interdisons pas non plus de promouvoir la dictature du prolétariat et son organisation militaire comme moyen de la liberté). En faisant de la pensée d’Alain une maxime universelle, on aboutit à l’anarchisme puisqu’il faut être contre l’État quel qu’il soit.

*

Sur ce qu’est « une simple idée » pour Kant

Selon Kant, la science positive reposant sur l’induction (généralisation) n’offre que des « analogues de certitude » qui n’ont et ne peuvent avoir le caractère apodictique de la connaissance a priori. Par ailleurs, l’induction se produit dans une synthèse infinie ; c’est ce qu’on appelle la connaissance « cumulative » de la science mais c’est une feuille de vigne, cette connaissance est seulement incomplète et sa complétude une impossibilité. Par ailleurs, elle n’est même pas « asymptotique », comme l’affirment certains matérialistes (Lénine dans son seul ouvrage de philosophie) car on « n’approche » jamais de quoi que ce soit. Il n’y a donc, même, aucun progrès de civilisation fondé sur ces connaissances. Nous ne pensons pas qu’un matérialisme se laisse fonder sur autre chose.

L’idée régulatrice de type kantien est, par exemple, le monde. Le monde est une simple idée (eine bloße Idee), à savoir une idée régulatrice (qu’en français on traduit ordinairement par « Idée » avec une majuscule). Une simple Idée. Car ce « simple » n’a pas exactement une nuance diminutive ou privative, l’expression ne veut pas exactement dire que le monde est seulement une idée, bien que le monde soit seulement une idée car on ne perçoit pas le monde comme totalité avec ses sens et que c’est donc une simple idée : comme nous ne pouvons connaître le monde en tant que totalité autrement que comme une idée et que cette idée est impliquée dans toutes nos perceptions, cette idée est aussi réelle que le réel que nous percevons par nos sens, ainsi n’est-ce pas seulement une idée dans le sens de quelque chose de diminutif par rapport aux choses réelles. Les autres idées régulatrices ayant la même nature, la même fonction et la même réalité que le monde sont, pour Kant, l’âme humaine, la liberté humaine et Dieu.

*

Heidegger : Une introduction au Gestellilla

Il existe au moins un matérialisme pour lequel il ne paraît guère possible de dire qu’il n’y a pas d’inconditionné, le marxisme, et cet inconditionné est le mouvement dialectique qui conduit à la fin de l’histoire au sein de la société communiste. Dans sa généalogie, la fin de l’histoire marxiste remonte à Hegel, qui avait besoin de cette notion pour le savoir absolu : le savoir absolu est celui que l’on trouve à la fin de l’histoire, selon Hegel. Quand l’humanité atteint le savoir absolu, elle atteint la fin de l’histoire ; et, en effet, on ne voit pas comment une fin de l’histoire serait possible tant qu’il reste de l’inconnu dont la découverte pourrait modifier encore le cours de l’histoire. Le marxisme abandonne, semble-t-il, le savoir absolu mais maintient la fin de l’histoire, laquelle se prépare dans un mouvement dialectique inconditionné. Ce savoir inconditionné n’est pas un savoir absolu, Lénine parle de connaissance « asymptotique » ; il est vrai qu’il ne peut le dire de manière rigoureuse pour son propre Diamat (Dialektischer Materialismus), car si ce dernier était lui-même asymptotique, ou pour reprendre l’expression consacrée dans le cadre de la philosophie des sciences positives, « cumulatif », la praxis révolutionnaire globale qu’il promeut serait en contradiction avec l’espèce d’humilité épistémologique qu’on attend de pensées qui, en se présentant comme cumulatives et donc incomplètes, se décrivent par là-même aussi comme insusceptibles de guider la moindre praxis sur le fondement de leurs résultats. On a donc avec le marxisme une fin de l’histoire théorique qui ne serait pas en même temps un état de savoir absolu, ce qui, pour Hegel, n’aurait eu aucun sens, et je pense qu’il aurait donc cherché à mettre le marxisme sur ses pieds pour qu’il puisse marcher un peu plus dialectiquement.

Or la fin de l’histoire est la condition de tout concept de progrès, c’est-à-dire que notre scientisme lui-même se fonde, au moins implicitement, sur une idée de fin de l’histoire. Dans l’image asymptotique à laquelle recourt Lénine, la ligne vers laquelle tend l’asymptote est la fin de l’histoire : le paradoxe, c’est que Lénine prétend que cette fin de l’histoire va se produire, donc la ligne sera non pas seulement approchée mais atteinte. Nous atteindrons la fin de l’histoire tandis que l’asymptote de la connaissance continuera de progresser vers la connaissance absolue. Les nouvelles connaissances qui apparaîtront à partir de la fin de l’histoire (l’avènement du communisme) ne pourront avoir aucune incidence historique. S’agit-il encore de connaissances dans ce cas ? Qu’est-ce qui permettrait de le penser ? Une connaissance qui ne change rien à rien, est-ce une connaissance ou une frivolité ? La fin de l’histoire ne suppose-t-elle pas plutôt que toutes les réponses ont été apportées à toutes les questions ? Il faut croire avec Hegel que la fin de l’histoire est l’avènement du savoir absolu.

Chez Hegel, le mouvement dialectique est inconditionné. Dans le scientisme, c’est le mouvement de la science comme progrès qui est inconditionné. Qu’en est-il de cet inconditionné ? Le scientisme n’a aucun moyen propre de poser une fin de l’histoire car son fondement est la pure science empirique dont nul scientiste sérieux ne prétend qu’elle puisse parvenir à un état de complétude sous forme de savoir absolu. Ce « progrès » ne tend donc pas vers un absolu mais marche à l’infini sans tendre vers rien : il a beau marcher, il ne réduit jamais la distance qui reste à parcourir. Dès lors que cette idée simple semble tellement contraire au bon sens, il est certain que la pensée scientiste qui est la philosophie de ce siècle n’est rien d’autre qu’une marche vers la fin de l’histoire : la fin de l’histoire est ce qui légitime, quand on pose la question, la poursuite incessante des avantages comparatifs de la technique, en d’autres termes la course aux armements et au profit. Cette recherche d’avantages comparatifs est le pur marché de la théorie économique individualiste, dont l’idéologie est la science comme progrès (sous-entendu vers la fin de l’histoire). Le Gestell (Heidegger) cumulé dans cette course individualiste crée le « problème anthropique », en mode autodéfense avec la barrière de Melilla : c’est le Gestellilla.

Si l’on s’accorde sur le fait que le Gestell est le concept qui donne à « l’oubli de l’être » de la critique heideggérienne sa traduction la plus immédiate, alors le Gestell est le problème numéro un. Cette violence à l’être peut être décrite comme « le problème anthropique » [cf. Philo 23 : Le Dasein comme problème anthropique], l’homme comme problème, ou l’étant comme problème (au sens de menace et violence) pour l’être. Il ne s’agit pas seulement du fantasme de l’apocalypse atomique mais d’un ensemble de données concrètes qui ne se laissent plus ignorer. Quand on « oublie », quand on ignore quelque chose, et que l’on a en même temps le pouvoir d’agir, ce quelque chose est menacé par l’agir du « on ». Pour ce quelque chose, le Gestell est ce qui doit être détruit, si ce quelque chose veut continuer à l’oublier, à ne pas le voir. L’homme occidental a, de tous les hommes, la plus grande part, collective et individuelle, au problème anthropique. (C’est même sa fierté, pour Giorgia Meloni mais pas seulement ; Heidegger, dans son interview posthume au Spiegel, pense cependant que la réponse à l’oubli de l’être et au Gestell ne peut venir que de la pensée occidentale qui en est la principale responsable.)

*

Existentialisme

Une « preuve » du matérialisme naïf, c’est assez souvent l’argument psychologique selon lequel la croyance en une vie après la mort est déterminée par la peur de la mort via l’attachement pathologique au moi ; l’individu non adepte de la sagesse ne pourrait supporter l’idée de la disparition de son moi et s’inventerait donc une vie après la mort, idée consolatrice. Un instinct de survie dévoyé. C’est comme si le grand sommeil qui nous attendrait tous selon le matérialiste devrait être si choquant que la pensée en serait plus affreuse qu’une éternité de tourments possible pour la foi religieuse. Le grand sommeil qui met fin à tous les échecs, à toutes les frustrations, à tous les tourments, à tout l’absurde possibles de cette vie est plus affreux que l’idée de l’enfer, selon les matérialistes, puisque l’enfer aurait été inventé précisément pour nous consoler du sommeil délectable qui nous attend tous. Une logique très singulière. Or ce qui disparaît avec la mort, ce pourrait être seulement l’horizon de la mort : à savoir, après la mort il y a la vie éternelle. Nous avons dans cette vie un horizon qui est la mort, c’est tout ce que nous savons.

Les épicuriens, à présent (cf. « Pour Épicure, à la source des matérialismes, le raisonnement est le suivant : la mort n’est pas à craindre car vous n’êtes plus lorsqu’elle est (et elle n’est pas tant que vous êtes). Il n’y a donc nulle raison de craindre la superstition de l’enfer selon les épicuriens. » F.T.), veulent-ils dire que nous sommes nés avec l’idée de l’enfer ? Si nous ne sommes pas nés avec cette idée, nous ne craignions pas la mort avant cette idée ; la superstition ne semble être qu’une explication pour soi de la peur de la mort, contre laquelle le raisonnement ne peut rien, de même qu’un raisonnement ne peut rien pour la santé. Il y a donc avant tout raisonnement un état, lequel se rend un compte de soi par une superstition selon les épicuriens, mais les épicuriens ne répondent par leur raisonnement qu’à cette dérivation de l’état, non à l’état lui-même. En outre, en répondant que l’on n’est plus quand la mort est, on peut convaincre ainsi un matérialiste qui craindrait la mort, mais si quelqu’un croit à l’enfer, il croit aussi qu’il sera toujours après la mort, comment peut-on donc penser répondre à cette personne par ledit raisonnement ? Pourquoi avoir peur de la mort puisque l’on n’est plus quand elle est : cela tombe sous le sens, oui, mais en quoi cette déduction est-elle de nature à calmer celui qui ne croit pas qu’après la mort il ne sera plus ? Et pourquoi un matérialiste aurait-il peur de la mort s’il doit s’endormir un jour et tous ses maux prendront fin, que l’on dût lui présenter un raisonnement contre la peur de la mort ? Ou bien on croit que tout est fini avec la mort, et alors qu’est-ce qui peut bien faire peur en elle, on se le demande, ou bien on croit qu’il pourrait y avoir quelque chose après la mort et alors on a peur (car on se demande ce qui nous attend). La seule façon de calmer une telle peur serait de prouver que la vie après la mort n’existe pas.

ii

Si la mouche n’est pas libre, est-ce que le moustique est libre ? Est-ce que la guêpe est libre ? Y a-t-il des espèces animales qui soient libres en dehors de l’homme, dont on dit qu’il est libre, et si oui, lesquelles ? Sinon, la liberté est-elle une qualité essentielle ou bien est-elle une différence peu significative, voire insignifiante ? Nous employons le terme « insignifiant » au sens banal de « sans conséquences (du point de vue considéré) ». Autrement dit, la liberté est-elle sans conséquences ? Cette question se pose car si la mouche n’est pas libre tandis que l’homme est libre, et que nous sommes le fruit de l’évolution naturelle, la conclusion est que la liberté est une qualité émergente au cours de l’histoire naturelle des espèces, qui ne met fondamentalement rien en cause dans le schéma naturel ; c’est donc une qualité sans conséquences et parler de liberté ou n’en point parler c’est du pareil au même, c’est-à-dire qu’en toute rigueur il ne faudrait pas en parler car c’est inutile. C’est la simple liberté au sens juridique, un moyen d’imputation de responsabilité pénale, ou au sens civil, « liberté, égalité, etc. », nullement un caractère ontologique. Le matérialisme étant le point de vue qui conteste qu’il y ait quoi que ce soit hors de la nature n’est nullement fondé à parler d’autre chose que des lois de la nature, la nature étant l’ensemble des phénomènes qui se produisent d’après des lois, physiques, chimiques, etc. C’est pourquoi la science n’a pas d’autre choix que d’être matérialiste. L’anthropologie est matérialiste et déterministe. L’existentialisme, avec sa liberté ontologique, n’est nullement matérialiste.

L’existentialisme évite d’ailleurs de prononcer le nom de Darwin : je ne le trouve ni chez Heidegger ni chez Sartre. Il faut un Teilhard de Chardin pour affirmer que la théorie de l’évolution est vraie en même temps que les dogmes de la religion chrétienne, mais son argument se résumant en somme au fait que les voies de Dieu sont impénétrables est à la limite de la philosophie. Je ne vois pas comment un existentialiste peut poser une liberté ontologique dans la théorie de l’évolution, si ce n’est par le même genre d’évitement (évitement dans le traitement) que Chardin : « Les voies de la matière sont impénétrables. » L’être de l’homme, dans la théorie de l’évolution, et celui du singe sont le même : si l’un est libre ontologiquement, l’autre l’est tout autant. Il n’y a pas de Dasein. Une éthique matérialiste est aussi une éthique pour les singes, c’est bien dommage qu’ils ne puissent la comprendre.

Il est par ailleurs fabuleux que des esprits se plaçant dans une philosophie de l’histoire linéaire écartent sans difficulté toute la philosophie qui commence au moyen âge mais font leur miel de philosophies antiques ; cela sent beaucoup son « école laïque et obligatoire ».

Pour l’idéalisme rigoureux, qui peut être un existentialisme au contraire du matérialisme, la théorie de l’évolution est une fiction. Au sein même de l’anthropologie philosophique, le modèle n’est pas non plus monolithique. Prenons le développement de la technique : la technique compense des limites biologiques, l’homme n’a pas d’armes naturelles suffisantes (crocs, griffes, masse corporelle…), il développe donc la technique, un point de vue popularisé par Arnold Gehlen. Or il est impossible de penser dans le cadre de la théorie darwinienne de l’évolution une espèce animale fixée dans un état de Mängelwesen (Gehlen) : aucune mutation conduisant à un Mängelwesen ou être de manques ne peut se fixer car cette mutation ne confère par définition aucun avantage dans la lutte pour la vie (si elle produit un manque, c’est une mutation désavantageuse) et ne peut donc se maintenir de façon à fixer une telle espèce. Aussi, et par voie de conséquence, la théorie de l’évolution de Gehlen diffère-t-elle significativement de la théorie darwinienne, et si cette dernière est la seule connue en France, la théorie de Gehlen est loin d’être inconnue en Allemagne.

On a suggéré le clinamen pour expliquer le Dasein dans le contexte de la théorie de l’évolution. Une absurdité. Tout d’abord, le clinamen est hors de toute vérification expérimentale. L’intérêt des Anciens, en particulier du Lycée, pour le réel sous l’aspect de la nature, c’est-à-dire les « sciences » naturelles des Anciens, sont ce que nous pouvons le moins retenir d’eux dans la mesure où leur science ignorait largement la méthode expérimentale. C’est une remarque générale qui n’exclut pas quelques résultats positifs d’observation. Sur le point particulier du clinamen, l’hypothèse en tant que telle n’est pas non plus admissible au sein d’une théorie empirique (contrairement à certaines autres hypothèses non vérifiées dans les sciences) dans la mesure où elle comporte en outre une contradiction aux fondements épistémologiques même de la méthode et de la Weltanschaaung scientifiques, à savoir qu’elle introduit le hasard contre les lois de la nature. C’est le mot « contre » qui est important : car les sciences font parfois appel au « hasard » statistique, qui n’est pas en réalité un hasard mais simplement une façon de traiter par agrégats des données malaisément isolables, comme le mouvement brownien des particules. Ce « hasard » ne produit rien d’exogène aux principes, tandis que c’est ce que fait le clinamen s’il doit expliquer une déviation non par rapport à une simple trajectoire, comme chez Epicure et Lucrèce, mais par rapport aux lois de l’évolution, comme si une mutation au sens de la théorie de l’évolution (une mutation qui, dans la théorie, est également dite due au « hasard » mais là encore ce n’est pas un hasard tel qu’une ontologie distincte puisse en résulter, c’est simplement qu’untel naîtra avec tel avantage ou, le plus souvent, défaut génétique naturel), mutation qui est certes une déviation par rapport à l’héritage génétique transmissible, comme si une telle mutation, dis-je, pouvait faire éclater l’unité de la nature et produire non pas un monstre (la nature en produit) mais un « surmonstre » ou supermonstre, le Dasein surnaturel. À cette proposition l’on ne peut qu’opposer une fin de non-recevoir, en vertu des principes mêmes de la méthode.

Le matérialisme antique se bornait à constater une différence entre « l’animal politique » et les autres (logos, prohaïresis) ; il ne l’expliquait pas. La théologie en a donné une explication dans et par l’idéalisme : en tant que tentative d’explication, c’était un progrès. La science moderne explique quant à elle qu’il n’y a aucune différence, aucune spécificité ontico-ontologique du Dasein, et ce non seulement contre l’idéalisme mais aussi contre le matérialisme antique. En posant un Dasein, le matérialisme contemporain est, par un tel archaïsme, à contrecourant du mouvement de la science et de sa philosophie dominante, tout en cherchant clandestinement à se présenter comme son digne représentant, alors qu’il est encore plus éloigné d’elle que les théoriciens du « dessein intelligent » qui essaient de faire quelque chose selon la méthode.

*

« L’homme est appelé, aux infinis, aux possibles. Il ne s’agit pas de transcender l’être dans un devoir-être » (F.T.). Il s’agit bien plutôt de nier le vouloir-être. La négation du vouloir-vivre. Que l’homme soit appelé aux infinis n’a rien de réjouissant, malgré le côté un peu « réclame » de la formule. « L’homme est appelé aux infinis, Pinocchio ! » C’est comme si d’un coup de baguette magique on était transporté dans un magasin de bonbons où tout est gratuit, mais quand on a goûté de cinq ou six variétés de bonbons on est rassasié, on cherche la sortie et il n’y en a pas. Le rêve tourne au cauchemar. L’aveugle vouloir-être est entièrement conditionné en même temps qu’absurde. C’est pourquoi l’homme n’a même aucun instinct de survie, tout au plus un réflexe de survie : quand une voiture fait une embardée et va l’écraser, il saute de côté pour l’éviter, même quand il marche vers le pont d’où il veut se jeter pour mettre fin à ses jours. L’éthique, l’héroïsme de la sagesse, est le mépris de la mort et le mépris de la vie. Hegel en a donné une idée intéressante avec sa lutte à mort de pur prestige : celui qui craint pour sa vie, tous ceux qui veulent « bien vivre » sont réduits en esclavage.

EN

On Categories

To the question “May one speculate that aliens have different Categories?” the answer is: Absolutely not. Aliens, that is, extraterrestrial intelligent beings, are, if they exist, from other planets but from the same world, the same nature. That the same laws of nature apply across the universe means that thinking obeys the same categories across the universe. To talk of “some Categories or others” implies that categories are shaped by empirical conditions, which is empiricism. In our experience, in which alien contact may or may not occur, there can be no mind with other categories than those that are our mind. Mind differences with aliens would be of degree, and small degree differences can have colossal effects, as when Europeans conquered America, with the collapse of the advanced civilizations of Aztecs and Incas in the process, but minds endowed with different categories would live in a different nature; we can imagine as many natures or parallel universes as we want: as they cannot meet it is idle speculation, some kind of empirically colored metaphysics.

If categories are contingent, as some successors of Kant claim, they are contingent upon what? I fail to see how an answer to this question would not lead into naked empiricism. For the same reason, I do not understand how it would be “a difficult position to maintain” that categories are invariant, as categories cannot be but invariant: What difficulties does this create? Does biological evolution, for instance, transform the categories? The ground for such claims is empiricism and the idea that frameworks are only means to an end and that the end justifies the means–that is, the experimental (instrumental) method one uses in the empirical synthesis but which is uncongenial beyond this quantitative field, quantitative because ingrained in the continuous, infinite (and “infinitable”) synthesis of our experience and irrelevant because apriori truths are not contingent upon measures of empirical data on infinite scales.

A logical contradiction presupposes the categories, yet contradictions are hardly the end of the story for empiricists: Relativistic black holes have a so-called “singularity” at their center, namely a point of infinite density. A blatant contradiction, but is it a logical one? Action at a distance in Newtonian gravity is also a contradiction. These contradictions of empirical models are from the quod (the daß, Sein), but a logical contradiction would be from the quid (the was, Wesen), to speak like Schelling. Empiricists are quite comfortable with contradictions, at least daß– or quod-contradictions: An infinite value is manageable in mathematical equations and the fact that it describes an empirical quality is hardly a problem in this context. For them, categories are malleable, prima-facie violations a mere convenience. Hence the idea that categories are not absolute. In this sense they are not absolute, but also these models are not “truths”; same as the violations they make use of, they are sheer conveniences for going on in the empirical synthesis. As to a was– or quid-contradiction, I am not sure it makes sense to ask for one when one denies that the rules according to which there can be talk of contradictions in the first place, namely the categories, are not invariant.

What would these successors’ answer be to the question: Is the proposition that there exists a point of infinite density at the center of a black hole a logical contradiction? If it is a logical contradiction, how is it possible to go along with it in current astrophysics? (Same can be said with Newtonian gravity, its action at a distance being acknowledged as a “singularity,” the presence of which leaving room for relativistic improvements, which shows, by the way, that “relativisters” are ill-inspired to dogmatize as they are doing, given that their frame leaves itself wide open to the same objections.) If it is not a logical contradiction, how does one reconcile it with the intuitive notion that there is something amiss here, such that one is led to speak of a singularity? Yes, if it is not a logical contradiction, how does one explain the very fact that it is not? The no-contradiction possibility is explainable in Kantian terms. Mathematics are intuitive or intuitional, they construct their notions in the apriori forms of intuition (Anschauung) that are space (geometry) and time (algebra). Logics, on the other hand, lies on the side of the invariant Categories (of understanding–if that’s how one translates Verstand in English–as opposed to or beside intuition or Anschauung). Mathematical construction in pure intuition (reine Anschauung) allows for infinite values, whereas in the apriority of Categories infinity is problematic and Verstand cannot decide by itself (cf. antinomies), it needs the support of “Ideas” of Reason (Vernunft), Ideas such as the world (there is, according to this mere [bloße] Idea, such a thing as “the world,” as the totality of phenomena of our perceptions). Therefore, if one discards Kantian Critic as antiquated (the lowest form of rejection being that Kantism related to Newtonian physics and therefore “fell,” that is, has been superseded together with it) and explains, like Bertrand Russell, mathematics as purely logical operations, then one must claims infinite density, in the mathematical model, is either logical or not logical, and good luck with that, because if it is not logical then one runs into science and if it is logical then one runs into good, common sense.

“The world is a mere idea” needed the German “bloße” as expletive to make understand that there is no privative or diminutive nuance in this “mere,” it does not exactly mean that the world is only an idea, albeit it is only an idea because one cannot perceive the world as totality through one’s senses so it is only an idea, but as we cannot know the world as totality except as an idea and as the idea is implied in all our perceptions the idea is as real as anything real we perceive through our senses, so it is not only an idea in this sense, that is, an idea as something diminutive in relation to something real. Other ideas of the very same nature and function and reality are, according to Kant, human soul, human freedom, and God.

*

The crisis of multilateralism in international affairs:

A foundational problem

The rule-of-law issue of multilateralism is a foundational problem that, undealt with, can only escalate over time. When multilateral agreements become the law of nations, adopted democratically in multilateral bodies where representants are nationally elected officials, in any case we have a law whose implementation lacks a designed executive power. What is the executive power of the multilateral system(s)? The answer exists in some cases (UN Security Council for UN-mandated security operations, for instance, or the European Commission in Brussels) but not in all; if an answer could be found in all cases, then we would have multilateral governments, that is, sovereignty transfers and the making of national states into federations’ states. (Therefore, a form of integration like the EU, where a federal formula is present with the subsidiarity principle, which makes the EU competent on several predefined affairs, should not be treated as the same system of multilateralism as international organizations where the federalist formula is not extant.) In some cases, the organizations’ administration, whose function is normally to manage the internal affairs of the organization only, may see itself called to be the executive power of the system (in national states the arm of the executive is the administration, but here is a self-articulated arm); this, even if it were only a perception, is likely to create a feeling of alienation among populations. The “Brussels technocrats.” Likewise, international courts suppose an international separation of powers, yet we have international courts but no definite international separation of powers, so these courts work on fragile grounds at best; it cannot be said they act according to a spirit of judicial independence since the partition of powers inside which they take place is not known.

As a matter of fact, they tend to combine powers that should not be in the same hands according to the theory, both prosecuting and judging. The issue is about the relatively new criminal courts, not the traditional settlement courts. An international criminal court, as far as it is both prosecuting and judging, is not a court but a combination of executive and judicial power. The International Criminal Court (ICC) in The Hague (Rome Statute of 2002) has an “Office of the Prosecutor.” It both prosecutes and judges, no matter how both activities are distinct inside the court’s structure. In a system of fair and independent justice, criminal prosecution is a prerogative of the executive, which brings cases to the courts as a result of police investigation and screening of complaints. One fails to see how the judgment of a “court” with its own prosecutor is not already made at the prosecution stage.

Philo 24 : “La vie est jugée” : Phénoménologie du sens moral

i

La vie est-elle jugée ?

On trouve dans Nietzsche une critique de l’ascétisme, voire de la sagesse, en particulier adressée à Schopenhauer, dans laquelle il affirme que c’est être décadent que de considérer, à la vue des maladies et de la mort, que « la vie est jugée ». Cependant, ce n’est pas seulement, ni même principalement, la considération des maux soufferts par l’homme en raison de sa naturalité, à savoir les maux qu’il souffre à cause de la nature, comme la maladie, qui conduisent à l’ascétisme, mais avant tout la considération des maux que l’homme inflige lui-même, et c’est ainsi l’homme qui est jugé. Le renoncement ascétique ne vient pas tant de la considération du mal souffert que de celle du mal infligé. L’homme qui recherche son bonheur se voit opposer non seulement la nature aveugle, avec ses maladies, ses accidents, la fatalité de la mort, mais aussi les autres hommes égoïstes qui recherchent leur propre bonheur, dans la lutte.

Certes, Nietzsche parle par ailleurs d’un droit de conquête des forts, qui incorpore cette lutte dans le rejet de la « moraline » ; de ce point de vue, juger l’homme parce que sa force le conduit à soumettre ceux qui sont plus faibles est encore décadent, c’est le même symptôme. Le fort, ainsi, n’a d’autre choix que d’assujettir et conquérir : quand l’homme ne conquiert pas, c’est qu’il est faible, donc il sera conquis par plus fort que lui. Dans cette vie vouée à l’usage de la force, le philosophe n’est qu’un parasite, un faible dont l’arme est la persuasion et qui convainc les autres de lui céder une part du butin auquel il n’a pas droit en jus naturalis puisque ce butin doit s’acquérir par la force. Le philosophe est la même chose que le prêtre : ce sont ces faibles, ces décadents qui sont à l’origine de la morale. On voit d’emblée que cette conception, largement inspirée et reprise par les diverses critiques de la religion, est un monolithisme sociologique : les sociétés d’ordres, telle que la république envisagée par Platon, reposent de ce point de vue sur l’erreur fondamentale qu’une classe philosophique-sacerdotale doit exister au-dessus des guerriers, alors que ces derniers représentent la vie dans sa vérité première de lutte.

Or le bonheur auquel renonce l’ascète est celui qui se définit par la nécessité naturelle, mais, si l’on considère que l’homme, outre des nécessités naturelles, possède aussi des fins dernières, et que ses nécessités doivent être subordonnées à ses fins, l’ascète ne renonce au bonheur découlant de la satisfaction des nécessités naturelles que pour une vie dans la plénitude des fins. On ne peut, par définition, renoncer à des nécessités, et en l’occurrence il faut manger pour vivre, mais chacun voit bien que, même dans le cas de cette nécessité qui semble être à certains égards la seule à devoir recevoir ce nom à proprement parler, et même parmi des individus qui ne font état d’aucune aspiration à l’ascétisme, les comportements alimentaires peuvent différer du tout au tout, par où se laisse penser la notion d’une pratique alimentaire raisonnable par rapport à des pratiques déraisonnables.

En vue du bonheur hors de toute considération de finalités dernières, on s’engage dans une voie sans fin ; le temps de la vie humaine n’y peut suffire car la satisfaction naturelle ne dépend pas de ma seule personne, c’est-à-dire de critères qui pourraient être objectifs (il faut objectivement telles choses à telle personne) ; c’est une compétition interpersonnelle qui nous impose nos buts, voies et moyens, ne serait-ce que parce que, fondamentalement, même s’il existait des critères objectifs du bonheur, que l’on pourrait atteindre objectivement, il faudrait encore un surcroît de biens par rapport à ces biens-là pour les défendre vis-à-vis de toute remise en cause possible par la nature et par autrui. Je dois non seulement acquérir mon bonheur mais aussi le garantir, et même dans l’hypothèse où l’acquisition du bonheur, conditionnée à certains biens, serait une opération objectivement mesurable pour tout individu pris isolément, sa garantie nécessiterait encore une évaluation des forces externes susceptibles de le menacer, donc un ajustement permanent à l’état de ces forces. Ce souci permanent, cette « course aux armements », s’oppose à la quiétude incluse dans le concept de bonheur naturel. Le bonheur se définit par la garantie crédible de la satisfaction des désirs incessamment renouvelés ; c’est la crédibilité de cette garantie qui crée la quiétude, la possibilité du bonheur.

Or Nietzsche ne conçoit pas la lutte sans merci comme une lutte pour le bonheur. Le « bonheur » est davantage, pour l’organisme non décadent, dans la lutte elle-même, dans l’emploi de ses forces vitales : c’est là que réside la seule et véritable joie, non dans un bonheur défini par la quiétude, un bonheur de rentier. La joie est dans l’inquiétude. La joie est dynamique, le bonheur est passif, mou, décadent. C’est donc là que réside à proprement parler la nécessité naturelle : dans l’emploi de ses forces par l’individu, pour des finalités qui relèvent de la nature et non de lui, qui n’est que l’instrument de la nature.

Quand nous distinguons les fins et les nécessités, nous le faisons sans doute à partir d’une idée préconçue qui est que l’âme humaine survit à la mort naturelle, donc aux nécessités naturelles ; c’est une telle préconception qui conduit à la distinction elle-même, car nous devons alors imaginer un but –une « fin »– qui diffère de la nécessité naturelle, et nous la cherchons dans l’individu lui-même en ce qu’il serait quelque chose d’indépendant et différent de la nature. Cette préconception, que nous recevons comme une idée possible parmi d’autres léguées par l’histoire de la pensée, peut-elle se fonder sur une phénoménologie qui en ferait plus qu’une simple préconception : une idée nécessaire ? C’est à quoi nous avons tâché de répondre dans nos billets Philo. 19 à 23.

La compétition continue que suppose la poursuite du bonheur naturel, c’est-à-dire, selon Nietzsche, cette compétition dont l’acceptation est ce que l’homme sain peut espérer de mieux, même si la chance ne lui sourit pas toujours, tandis qu’elle est rabaissée par les décadents qui prônent à son encontre une morale universelle, est d’un autre point de vue la recherche d’une garantie suffisante de la satisfaction de désirs raisonnables, ce qui se laisse conformer à l’acceptation d’une morale universelle à même de définir le caractère raisonnable des désirs ou besoins, sous forme de leur modération : c’est le « juste milieu » aristotélicien. Nous nous garantissons de la nature (de « la vie est jugée ») par la technique, contre les événements climatiques indésirables, et par la médecine, pour la prévention et le traitement des maladies, et nous nous garantissons d’autrui (de « l’homme est jugé ») en bornant par le droit les exigences légitimes, collectivement acceptables des individus. Ces garanties sont imparfaites mais peuvent passer pour un bon compromis. C’est ce compromis qui passera à son tour pour le juste milieu entre le défaut et l’excès.

Or qu’avons-nous historiquement accompli, par la technique, la médecine et le droit ? Par la technique, nous allons au-devant de graves ennuis avec le dérèglement climatique de la planète provoqué par la pollution et la destruction irrémédiables des écosystèmes naturels. Nos garanties locales ont créé un déséquilibre global (il est déjà frivole de parler de ce sujet au futur). Les bienfaits de la technique sont en voie d’annulation complète.

Par la médecine, nous avons éradiqué certaines maladies et allongé de quelques années l’espérance de vie. D’aucuns affirment que nous sommes à la veille d’une nouvelle révolution médicale qui pourrait doubler l’espérance de vie. En attendant, nous sommes confrontés au problème de masse de la fin de vie et, si cette nouvelle révolution médicale devait doubler, voire, pourquoi pas, tripler l’espérance de vie des seuls grabataires en fin de vie, ce ne serait qu’une massification du problème ; quand nous ne mourrons plus de mort naturelle parce que nous pourrons être indéfiniment maintenus dans un état végétatif, il faudra se résigner à mourir par suicide assisté. En outre, le remède universel des antibiotiques est en train de perdre toute efficacité, les microbes devenant résistants (l’élevage intensif a dramatiquement accéléré le phénomène, puisque de 70 à 75 % des antibiotiques administrés dans le monde le sont à des animaux d’élevage). Le problème n’est pas seulement que nous guérirons moins efficacement des maux relativement bénins comme les sinusites ou les angines ; nous verrons aussi resurgir des maladies extrêmement incapacitantes comme, peut-être, la syphilis congénitale, avec des enfants nés frappés d’horribles malformations. Les bienfaits de la médecine sont en voie d’annulation complète.

Par le droit, nous avons cherché à garantir à chacun la jouissance de sa propriété et de ses autres droits. Cela n’a servi qu’à exacerber la compétition intraspécifique humaine. L’exemple des États-Unis est éclairant. Ce pays, décrit par Tocqueville dans le fameux ouvrage que nous n’avons pas besoin de nommer, comme le plus égalitaire au monde non seulement en termes de droits mais aussi, et surtout, en termes de conditions matérielles, est aujourd’hui de tous les pays occidentaux le plus inégalitaire quant aux conditions matérielles. Les lois anti-trust qui devaient, en cohérence, garantir la jouissance de la propriété sont devenues, non sans une certaine cohérence également, des coquilles vides. D’un côté, assujettir la propriété privée à des régulations anti-trust est une limitation du droit de propriété ; d’un autre côté, l’accumulation de propriété par le jeu de la libre concurrence peut certes conduire à l’accroissement global de la production mais c’est au détriment de l’égalité des conditions matérielles, véritable fondement de la liberté économique américaine, à l’opposé de la ploutocratie en voie de consolidation définitive. Aujourd’hui déjà, le droit d’expression, par exemple, c’est-à-dire la libre diffusion des idées, cette pierre angulaire du système politique américain (et, à vrai dire, de lui seul), est entièrement entre les mains de quelques grandes fortunes, qui censurent à leur volonté la parole et la pensée de centaines de millions, voire de milliards d’internautes. Les bienfaits du droit sont en voie d’annulation complète.

Tel est l’état contemporain du compromis réalisé par les sociétés les plus avancées pour permettre la recherche du bonheur naturel. Ce compromis était fondé sur l’idée de progrès, autour des acquis cumulatifs des sciences empiriques, et de la vocation morale de l’homme cristallisée dans le droit.

ii

Ploutos l’halluciné

Précisément en ce qu’elle se fonde dans une compétition, la recherche du bonheur naturel est, dans ses modalités, irrationnelle. C’est ce que remarque Augustin, dans ses Confessions, lorsqu’il explique, notamment à l’épisode du larcin des poires (livre II), que le plaisir de voler en dehors de toute nécessité, et d’autres de ses actes qu’il improuve en rédigeant son autobiographie, viennent du fait d’être accomplis en groupe ou en vue du groupe. L’ostentation consubstantielle au désir d’être envié dans la compétition pour le bonheur rend toute limite fondée en nature inexistante, et les économistes ont donc beau jeu de souligner qu’il est impossible de fixer des limites à la croissance dans la mesure où elle ne satisfait pas seulement des nécessités naturelles et donc bornées. Seulement nous n’avons pas la planète qu’il faut pour nos besoins sans limite. Il convient de rappeler à cet égard que la croissance économique ne produit rien, car le principe à l’œuvre est que rien ne se crée, tout se transforme ; et si le principe comporte également que rien ne se perd, il n’en reste pas moins que des besoins sans limite ne peuvent trouver en vertu de ce principe aucune satisfaction durable puisque leur tendance est de croître alors que le principe ne le permet pas.

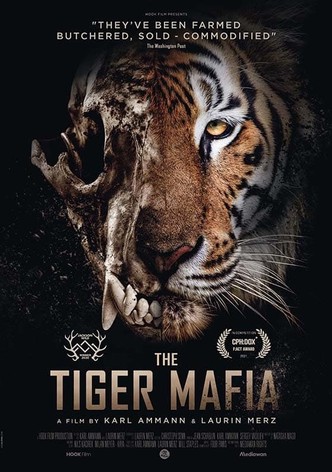

Nous voulons nous attarder un instant sur un exemple d’irrationnalité qui nous semble frappant, tiré du film documentaire The Tiger Mafia de Karl Ammann et Laurin Merz (2021), sur le commerce de la viande et des produits issus du tigre en Asie. Il n’existe pratiquement plus aujourd’hui, selon le conservationniste suisse Karl Ammann, de tigres à l’état sauvage. Les forêts d’Asie du Sud-Est sont à peu près vidées de leurs grandes espèces animales (ce qui, entre parenthèses, est de nature à rendre la défense de la préservation de ces forêts contre l’industrie du bois ou l’extension de terres agricoles – c’est-à-dire de la monoculture – d’autant plus fragile que ces forêts tendent à devenir des « espaces vides », d’où les grands animaux ont disparu). En revanche, s’est développée une industrie d’élevage de tigres en captivité, en violation des accords internationaux qui ne permettent de tels élevages qu’en vue de l’espèce vivant à l’état sauvage, ce qui n’est guère plus le cas pour le tigre. Les activités de parcs zoologiques liées à ces élevages et qui se justifient par des projets de réintroduction d’individus dans la nature sont une simple tromperie ; le véritable objet de ces élevages est la commercialisation de viande et de produits à base de tigre considérés en Asie comme des produits de luxe dans une logique ostentatoire irrationnelle. Le tigre était un animal dangereux pour l’homme et dont la chasse demandait de grands moyens : une peau de tigre, dans ce passé primitif, symbolisait donc les grands moyens à la disposition du propriétaire, typiquement un seigneur. Cet imaginaire se perpétue dans les nouvelles classes riches de Chine, du Vietnam, du Laos, de Thaïlande, de Birmanie, alors qu’il ne s’agit plus que d’animaux d’élevage engraissés dans des cages et abattus à coups d’électrochocs. La viande de tigre et le « vin de tigre », un alcool de riz dans lequel a macéré le squelette d’un tigre, se vendent encore, à des prix exorbitants, comme dotés de toutes sortes de vertus dans le contexte semi-magique de la « médecine traditionnelle chinoise », où la force du tigre à l’état libre se transmet via la consommation des produits organiques tirés de l’animal. Mais quelle peut bien être l’énergie « transmise » par un tigre ayant passé toute sa vie en cage, on se le demande. La raréfaction des tigres à l’état naturel alimente la logique ostentatoire du « tout ce qui est rare est cher ». L’élevage, avec l’organisation de la reproduction (en retirant immédiatement ses petits à la mère pour qu’elle se remette à copuler), permet une offre continue pour satisfaire les besoins d’une clientèle riche, et la compétition ostentatoire n’ayant aucun terme rationnel certains clients cherchent à se distinguer en achetant des bijoux en os de tigre rosés, plus chers et qu’on obtient en découpant le tigre en morceaux encore vivant.

Les classes riches fonctionnent partout selon ce type de schémas irrationnels et primitifs. En Afrique du Sud, on élève des lions qu’on lâche un jour sur une carcasse dans un enclos pour que de riches touristes dégénérés les abattent au fusil à lunette et ramènent les peaux chez eux, comme s’ils étaient des guerriers de la tribu ancestrale ayant risqué leur vie contre des bêtes féroces. Il faut avoir complètement décroché de la réalité pour adopter ce genre de conduite, en ne demandant au « faire semblant » que le minimum minimorum de vraisemblance, et pouvoir s’en satisfaire ; seulement, ce qui remplace le courage, l’audace, l’exploit physique, c’est l’argent, ces activités touristiques étant supposées réservées à une « élite », et c’est le message à faire passer dans la compétition ostentatoire : « mon argent m’a permis de tuer ce lion. » C’est le conservatisme des riches : ils sont conservateurs parce que primitifs, ils vivent réellement dans le passé le plus lointain.

Or rien dans la philosophie de Nietzsche, à qui nous ne voulons nullement faire l’insulte d’imputer ces goûts misérables, ne s’y oppose ; au contraire, tout dans sa philosophie les encourage. Le riche fait usage de sa force, c’est-à-dire de son argent, contre la bête féroce, c’est-à-dire le lion élevé en cage que l’on présente, occupé sur une carcasse, à la lunette d’un fusil. Il faut bien mal connaître le pouvoir de l’argent pour ne pas comprendre que l’illusion est entière pour le psychisme primitif et dégénéré. Le riche est dans la joie et l’exultation contre toutes les « moralines » ; et ce lion trucidé par lui de la manière la plus vulgaire jouit encore dans son estime d’une plus grande considération, en tant que représentant de la force naturelle, que la plupart de ses contemporains, à l’exception de ceux qu’il cherche à imiter.

(Si l’on réalisait une segmentation précise de ce marché barbare, on verrait certainement que ce que nous venons de décrire aux deux précédents paragraphes est plutôt cheap et que ceux qui payent pour ces fusillades visent à « faire comme » le plus riche qu’eux, qui chasse quant à lui des lions sauvages avec force 4×4 et petites mains veillant à ce qu’il ne revienne pas bredouille, mais l’illusion est la même parce qu’il faut toujours croire, dans ce « faire semblant », qu’au moins la chasse la plus onéreuse sur le marché a le même caractère que la chasse au lion dans le lointain passé, alors qu’il ne s’agit que de signer un chèque, le reste en découlant automatiquement.)

iii

Progrès et décadence

La force de la philosophie de Schopenhauer est qu’elle présente une phénoménologie descriptive intégrale de la moralité en même temps que du fait historique que la moralité ne s’étend pas comme quelque chose que l’on apprendrait. La moralité, selon Schopenhauer, est fondée sur le tat tvam asi de la sagesse hindoue : « Tu es cela. » En fondant son action sur cette pensée, l’idée de vouloir faire du mal à « cela », à ce qui n’est pas moi selon les apparences, est impossible car mon moi et cela sont selon la réalité la plus profonde, selon l’essence de l’être, une seule et même chose. C’est un peu l’idée qu’il ne faut pas faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas que l’on nous fît : on pense à son moi en pensant à autrui, avec cette différence qu’autrui n’est pas un autre moi, un autre avec son propre moi, mais, en réalité, la même chose que moi. Si je n’ai pas à penser à ne pas me faire du mal, ce que la morale tient pour évident, alors, dès lors que je pense qu’autrui, « cela » (y compris les animaux, même si Schopenhauer apporte là quelques tempéraments, notamment vis-à-vis du végétarianisme absolu) est la même chose que moi, je ne peux penser faire du mal à cela. Ce principe admis, son application dépend d’une certaine qualité de la faculté de représentation (Vorstellung) conférant au tat tvam asi une évidence plus ou moins grande. Tout le monde peut avoir entendu cette pensée et pourtant ne pas la concevoir, ne pas y trouver un frein à son propre égoïsme. Cette phénoménologie est donc, au final, une caractérologie : ceux dont la représentation est suffisamment claire et lucide reçoivent le tat tvam asi comme une évidence, et entrent dans la voie du renoncement car la poursuite du bonheur naturel n’est autre chose que la poursuite de buts égoïstes dont la conciliation avec le bonheur d’autrui est au mieux un compromis ; puisque je dois renoncer au bonheur intégral, quel est le sens de cette poursuite d’un compromis qui doit laisser l’égoïsme insatisfait ? Les autres ignorent plus ou moins ce principe et poursuivent donc plus ou moins agressivement leur bonheur égoïste. C’est une caractérologie : en fonction de la qualité d’un trait de personnalité, certains agissent ou peuvent agir moralement, les autres non. Une telle vue s’oppose à la philosophie de notre temps, qui voit dans ce genre de pensée une prémisse à l’eugénisme. Car une telle caractérologie permet de penser la possibilité d’une sélection artificielle des tempéraments disposés à la moralité, et l’éviction délibérée, programmée, scientifique des autres.

La philosophie de notre temps doit d’ailleurs, selon cette moralité, être jugée de manière négative. Comme elle s’oppose à la moindre sélection artificielle parmi les hommes en fonction de critères déterminés de leurs facultés, elle ne peut pas non plus voir que les moins égoïstes sont appelés à l’échec reproductif en comparaison des plus égoïstes. Ce point sera lui-même contesté : on assurera que l’égoïste, vicieux et taré, s’évince lui-même dans la compétition en raison précisément de ses tares ; on déclarera que l’intempérance comporte en elle sa propre punition sous forme de débilitation ; on montrera que la moralité est recherchée par l’un et l’autre membre des sexes opposés pour former le couple où se décide le succès reproductif, et ainsi de suite. L’eugénisme historique croyait fonder ses prescriptions sur le constat objectif que les éléments les moins utiles à la société se reproduisaient plus que les autres, et que la société avait le droit de s’opposer à cette tendance en raison de l’hérédité des caractères. Par un étrange renversement, le consensus contemporain de la psychologie évolutionniste est que le succès reproductif est au contraire corrélé à des traits a priori utiles à la société.

(Toutes choses discutées dans mon livre The Science of Sex: Competition and Psychology, dont le pdf est disponible en table des matières de ce blog. J’y conteste le point de vue du renversement, qui me paraît transposer de manière irréfléchie les schémas observés par l’éthologie des grands singes, à savoir la logique du mâle alpha, que l’on retrouve peut-être dans certains modèles de sociétés humaines que j’ai rassemblés sous le nom de « caciquisme » mais dont il est bien plus douteux qu’elle soit généralisée dans les sociétés plus avancées ; le point de vue antérieur ne disposait pas de données précises sur le fonctionnement des sociétés animales et n’était donc pas aussi tenté de vouloir comprendre les sociétés humaines à la lumière de telles données ; il était par ailleurs influencé par les réflexions de Malthus faisant intervenir un facteur de contrainte morale propre à l’homme, et ne pouvait donc penser chercher un modèle chez les primates.)

En particulier, le succès reproductif serait corrélé à la richesse. Ce que nous avons esquissé plus haut montre que ce n’est pas rassurant, loin de là, puisque ce qui s’hérite alors, se transmet de génération en génération, n’est pas seulement l’égoïsme de ces riches mais leur primitivisme, leur « conservatisme », au sens de passéisme de gens complètement inadaptés à la réalité, qui « chassent » le lion en cage, « se tonifient » avec la force du tigre en buvant du sang d’animaux élevés en batterie et dont la vie n’est qu’une lente agonie, sont capables des comportements les plus déréglés pour étaler un statut monétaire dans une compétition ostentatoire irrationnelle. De même que, selon l’eugénisme historique, les tarés pauvres se reproduisaient davantage que les autres couches de la population, ici les riches tarés se reproduisent davantage ; leur inadaptation à la réalité n’empêche pas, favoriserait au contraire leur succès reproductif, conduisant les sociétés au chaos via la barbarie.

Une caractérologie n’est pas nécessairement un biologisme mais l’idée que le caractère soit entièrement décorrélé de la morphologie et de la physiologie n’est pas non plus très vraisemblable. La personnalité des animaux est reflétée par leur morphologie individuelle. On pratique la sélection artificielle sur des animaux depuis des millénaires, depuis des époques où l’homme n’aurait eu, selon l’idée reçue, aucune notion d’évolution naturelle, mais celui qui constate l’hérédité des caractères dans les espèces animales a forcément l’idée plus ou moins nette de l’évolution de ces espèces : il sait que si, dans une génération, tels individus se reproduisent et tels autres ne se reproduisent pas, l’espèce présentera tels caractères plutôt que tels autres à la génération suivante. Il ne s’agit pas de minimiser l’importance des réflexions de Darwin sur le mécanisme de l’évolution, mais la connaissance empirique de l’hérédité (« tel père, tel fils ») est un indice suffisant de la connaissance de l’évolution. Avant la sécularisation de la pensée, cette conception s’arrêtait certes le plus souvent à la fixité des espèces, à savoir que l’on envisageait peu la possibilité qu’un taxon évolue en un autre taxon, et en particulier elle s’arrêtait à la fixité de la nature humaine, que l’on se refusait à penser comme pouvant être évoluée d’un autre taxon, à savoir d’un primate. On fera simplement remarquer à cet égard que le « chaînon manquant » (ou l’ancêtre commun) n’est toujours pas connu, c’est-à-dire qu’il manque ni plus ni moins que la preuve matérielle que l’homme descend du singe.

Pour la caractérologie, la disposition à la moralité, qui dans l’ensemble présente des caractères utiles à la société, est définissable et potentiellement corrélée à des mesures physico-physiologiques : prémisse de l’eugénisme. La morale en tant que juste milieu se conçoit sans problème comme l’utile au point de vue social, surtout quand ce juste milieu se définit circulairement comme un compromis collectif sur les notions de mesure et d’excès. La morale ascétique n’a plus le même statut utilitaire : pour les critiques de la religion, cela devient du parasitisme. Par ailleurs, nous venons de dire que la philosophie de notre temps s’opposait à l’eugénisme et personne ne le contestera (l’interdit de l’eugénisme est acté dans la législation des États), pourtant nous avons d’autres fois présenté cette même philosophie comme un biologisme. La philosophie de notre temps est contradictoire, tout simplement ; il n’y pas lieu de s’en étonner beaucoup.

Nous considérons comme décadent le riche primitif, qui ne peut être primitif que parce qu’il est dégénéré et que sa vie mentale le plonge sur le mode hallucinatoire dans l’état qui devait être celui du chaînon manquant de la théorie, sans possibilité mentale de donner un sens concret à tout ce qui ne s’insère pas dans ses schémas bruts d’agression et d’exploitation. Il est temps que la démocratie serve à quelque chose et prévienne, par l’exercice du pouvoir majoritaire, les conséquences du pouvoir de l’argent exercé par ces primitifs dangereux. Ces primitifs sont en même temps le principal agent du progrès puisque c’est par leur capital industriel et financier que le mythe trouve une expression concrète, qu’il se réalise dans le monde. La réalité du progrès est la négation du mythe du progrès. Nous avons parlé plus haut des « bienfaits » de la technique et de la médecine (en voie d’annulation) mais ce n’est que par concession au mythe que nous avons employé ce terme, car les acquis du progrès se sont toujours payés à prix coûtant, et plus le mythe se concrétise, plus sa nature mythique devient manifeste par l’excès du prix payé.

*

*

Que puis-je être dans un troupeau démocratique sur le point de disparaître dans l’incendie de l’abattoir ? Je peux être, moyennant quelques bassesses, Ploutos l’halluciné qui chasse et risque sa vie dans la savane ancestrale. Ploutos le tueur de dragons !

*

Le Gestell et la barrière de Melilla

Annexe à Le Dasein comme « problème anthropique » (x)

Le Gestell (Heidegger), milieu autoréférent de la technique, abolit la transcendance subjectivante dans le vide de l’abstraction. L’animalité de l’homme devient une machinalité, même au point de perdre la sensibilité, dans le surmenage, l’autosuggestion et la fin de vie. Le légume de la fin de vie indéfinie devient le prototype du travailleur. Cette carcasse paralysée a plus de valeur comme comburant commode que le mouvement des bras. Tout se transforme, le grabataire insensible est une mine. Alimenté par intraveineuse, avec du jus de viande animale afin d’accélérer le mouvement d’extension de la monoculture du soja dans le bassin amazonien, s’il pouvait parler il nous dirait à quel point la vie est une abstraction. Ni bonne ni mauvaise. La quintessence de la technique nous serait rendue évidente par sa voix. Nous connaîtrions de manière nécessaire l’illusion qu’est la forêt où mord le Gestell. L’abstraction s’étend sur une illusion, recouvre un néant pour que vive un vide pur. Les tempêtes magnétiques n’ébranlent nullement le désert immuable autour de nos dômes et nous ne les percevons que par un grésillement funèbre dans les circuits des rayons X. La sublimité des tempêtes est dissoute dans l’infinitésimale incommodité. Quel paradis. Mais c’est un rêve hélas : ne voyons-nous pas la barrière de Melilla défoncée par des hordes d’ombres ?