Tagged: eugénisme

Documents. L’Ariosophie de Jörg Lanz von Liebenfels : Un aperçu

Le présent billet appartient à la série Documents de ce blog à la fois parce qu’il comporte des textes que nous nous sommes borné à traduire et que, pour le reste, il s’agit du pur et simple compte rendu de la pensée d’un auteur, même quand nous apportons, à partir d’autres lectures, des éléments pouvant corroborer tel ou tel propos. Si nous n’avons pas écrit « selon Lanz von Liebenfels » à chacune de nos phrases, c’est pour d’évidentes raisons de lisibilité.

En l’occurrence, notre propre philosophie est celle exposée dans le livre Apologie de l’épistémologie kantienne (x) et, plus particulièrement, concernant les questions anthropologiques ici traitées, dans notre essai Vraie Science et Pseudo-pensée (x). Notre point de vue est que la pensée raciale ne peut nullement se voir opposer une fin de non-recevoir en tant que « pseudo-science » et que c’est bien plutôt la science elle-même qui est en question : à la manière dont Hegel, dans sa Phénoménologie, s’oppose longuement à la physiognomonie de Gall et Lavater (dont Lanz von Liebenfels fait d’ailleurs usage) non comme pseudo-science mais comme science, et à la manière dont Heidegger développe une phénoménologie du Dasein, de l’existence humaine selon laquelle cette dernière ne se laisse appréhender par la moindre anthropologie ou science de l’homme.

À l’occasion de la mise en ligne sur notre page Academia (ici) de notre traduction française de 2008 de la Théozoologie (1905) de Jörg Lanz von Liebenfels, nous publions un aperçu de la pensée de cet auteur tiré d’écrits de 2011 qui devaient servir à un vague projet de livre pour accompagner la traduction, projet qui ne vit jamais le jour.

L’Autrichien Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954) est l’un des auteurs völkisch les plus originaux et prolifiques de son temps. Moine cistercien de 1893 à 1899, il fonda en 1900 un Ordre du Nouveau Temple, Ordo Novi Templi (ONT), qui végéta, semble-t-il, jusqu’en 1907 et l’acquisition du château de Werfenstein en Haute-Autriche, dont Lanz fit le premier prieuré de son Ordre. À la fin de l’empire austro-hongrois, en 1918, Lanz s’établit en Hongrie où il fonda un deuxième prieuré à Szent Balázs, qu’il nomma Marienkamp, et où il collabora à partir de 1920 à des organes de presse soutenant le régime de l’amiral Miklós Horthy. Ses écrits furent interdits sous le Troisième Reich comme tous ceux de la mouvance völkisch occultiste, sans qu’il y ait lieu de discuter ici si c’est pour exactement les mêmes raisons.

Nos sources pour l’essai qui suit ne sont autres que les textes de Lanz, à savoir, principalement, en dehors de la Théozoologie (1905) que nous avons traduite, la revue Ostara. Briefbücherei der Blonden und Männerrechtler (Ostara : Journal pour les blonds et défenseurs des droits virils) publiée de 1905 à 1917, et la série Bibliomystikon oder die Geheimbibel der Eingeweihten (La Bible ésotérique des initiés), de 1930 à 1935, développant livre par livre l’interprétation ariosophique de la Bible présentée dès les premiers écrits de Lanz. (Dans le sous-titre du journal Ostara, le terme Briefbücherei, littéralement bibliothèque de lettres ou collection de lettres, n’est guère courant et semble même être le seul cas d’un tel emploi. Lanz donne à ces brochures ou fascicules le nom de lettres sans doute en référence aux épîtres apostoliques du Nouveau Testament ; du reste, il s’agissait bien de lettres envoyées à ses amis et soutiens.)

*

*

I/ Théozoologie (Bibliomystikon)

(i) Les six thèses de l’ariosophie

(ii) La Bible en tant que document anthropologique : « Idoles » et « Démons »

II/ Anthropologie raciale (Ostara, Bücherei der Blonden)

(i) L’Aryen dolichocéphale blond

(ii) Dépigmentation ; Indice céphalique

III/ Anthropologie sexuelle (Ostara, Bücherei der Männerrechtler)

(i) Ariosophie et Lebensreform (réforme de la vie) : Callipédie

(ii) La femme et l’Occident

*

I/ Théozoologie

(Bibliomystikon)

.

(i)

Les six thèses de l’ariosophie

.

Tirées de Geisteswissenschaftlichen Schriften Nr. 35, Manserie Szt. Balázs, Hongrie, 1930 (il s’agit d’un écrit relativement tardif, postérieur de plus de dix ans au journal Ostara), et traduites de l’allemand.

Première thèse. Tout ce qui vit vient de Dieu, d’en haut, du spirituel et de l’âme, et ne procède pas du corporel et du matériel mais inversement : Dieu, ainsi que des âmes et des esprits intelligents, ont créé la matière et les organismes. Les organismes sont dans la même relation à Dieu et ces esprits qu’un appareil de radio-réception avec un émetteur central et une pluralité de relais.

Deuxième thèse. L’antique religion aryenne, la religion la plus ancienne, ainsi que les mythes et légendes qui en découlent ne sont pas des spéculations littéraires ou mythologiques mais les documents d’une philosophie théozoologique et paléoanthropologique. En un mot, c’est la préhistoire de l’humanité.

Troisième thèse. Les types préhumains les plus anciens (ondins, simiens, nains, géants et griffons ailés) se sont conservés en petit nombre jusque dans les temps historiques.

Quatrième thèse. Ces êtres archaïques firent dans les temps historiques, principalement dans des lieux de culte, l’objet d’un élevage soit à des fins d’orgie soit comme oracles magiques, et furent croisés par accouplement avec des humains et des bêtes. Que de tels croisements puissent être fertiles, c’est ce que montrent les récentes expériences de croisement entre loups, renards et chiens, et même entre chiens-loups, chats angoras et ovins. Ma théorie du croisement, pour expliquer l’apparition d’espèces nouvelles, se trouve ainsi confirmée par les plus récentes expériences d’élevage.

Cinquième thèse. Parmi ces êtres préhumains archaïques, en particulier parmi ceux des espèces ailées, certains étaient de véritables stations d’émission et réception électriques, et étaient ainsi quasiment tout-puissants, doués d’ubiquité, omniscients et immortels, pouvaient se matérialiser et dématérialiser à volonté. Ils étaient vénérés comme des « dieux » ou demi-dieux et sont de fait les créateurs de toutes les formes de minéraux, plantes et animaux.

Sixième thèse. Ces créatures que j’appelle des Elektrozoa et qui sont les « Anges », « Muses », « Nornes », « Valkyries », « Grâces », « Griffons » etc. des écrits anciens, sont ceux qui ont enseigné le savoir, la religion, la culture primordiaux. Naturellement, ce sont aussi les créateurs de la langue originelle unique, et la méthode que j’emploie dans le présent dictionnaire pratique, comparatif et étymologique (Schlüsselwörterbuch zur Esoterik des Altertums und Mittelalters) est fondée scientifiquement. Les langues gotique et lithuanienne, ainsi que les dialectes sémites originels, de même que l’ancien égyptien et les langues iro-celtiques sont, d’après mes recherches, les plus proches de cette première langue.

.

(ii)

La Bible en tant que document anthropologique :

« Idoles » et « Démons »

.

Nous donnons ici quelques passages de la Bible cités dans la Théozoologie de 1905, dans trois traductions : (a) la Vulgate latine (Nova Vulgata), (b) la traduction française de la Bible de Jérusalem, catholique, et (c) la traduction française de la Bible suisse protestante de Louis Segond. Un commentaire succinct de ces passages et de leurs traductions quant au sens réel, ésotérique, de la Bible suit.

Lev. XVII, 7

Nequaquam ultra immolabunt hostias suas daemonibus, cum quibus fornicati sunt.

Ils n’offriront plus leurs sacrifices à ces satyres à la suite desquels ils se prostituaient.

Ils n’offriront plus leurs sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prostituent.

Is. II, 18-19

Et idola penitus conterentur. Et introibunt in speculas petrarum et in voragines terrae

Les faux dieux, en masse, disparaîtront. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers

Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers

Is. XXXIV, 14

Et occurrent hyaenae thoibus, et pilosus clamat ad amicum suum

Les chats sauvages rencontreront les hyènes, le satyre appellera le satyre.

Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s’y appelleront les uns les autres.

Ezec. XXIII, 37

Cum idolis suis fornicatae sunt

Elles ont commis l’adultère avec leurs ordures

Elles ont commis adultère avec leurs idoles

Ezec. XXIII, 49

Et peccata idolorum vestrorum portabitis

Vous porterez le poids des péchés commis avec vos ordures

Vous porterez les péchés de vos idoles

De plus amples citations se trouvent dans nos commentaires à la traduction de la Théozoologie. À la lecture de ces seuls passages, on voit que le lecteur ordinaire de la Bible est très dépendant de la traduction pour sa compréhension des Écritures, et qu’en réalité il n’en a qu’une appréhension vague s’il ne cherche pas à savoir ce que peuvent être ces « satyres » qui sont pour les autres des « boucs », et ces « ordures » là où un autre a sous le yeux le mot « idoles ». Les obscurités du texte ou de la traduction sont imputées à un style poétique qu’il ne servirait à rien de tenter de pénétrer, et c’est ainsi que les croyants des diverses confessions chrétiennes croient débrouiller le sens des Écritures et s’y appuyer pour conduire leur existence ici-bas.

Le fait que des « idoles » se cachent dans les cavernes des rochers (Is. II, 18-19) passe ainsi pour du style poétique. Cependant, cela a paru tellement extraordinaire aux deux traducteurs français cités ici qu’ils ont préféré envelopper leur texte d’un voile opaque. Ainsi, alors que le texte latin ne laisse aucune ambiguïté quant au fait que ce sont les idoles elles-mêmes qui s’enfuiront dans les cavernes, L. Segond écrit « On entrera », sans que l’on puisse savoir de qui il s’agit, et pour sa part la Bible de Jérusalem ajoute un « Pour eux » purement explétif qui, en alambiquant la phrase, ôte toute clarté au passage : on peut croire que ce « Pour eux » signifie que le sujet n’est plus les « idoles ».

C’est pour la même raison, choqué par cette anthropomorphisation trop absolue des « idoles », que le traducteur de la Bible de Jérusalem parle d’« ordures ». Le texte latin dit pourtant bien que les Hébreux forniquent avec leurs idoles et que les idoles commettent des péchés.

Enfin, il est également question dans le texte latin de prostitution aux démons (Lev. XVII, 7), ce qui est traduit tantôt par « satyres » et tantôt par « boucs ». La Bible de Jérusalem ne veut d’ailleurs pas garder le sens littéral (cum quibus, c’est-à-dire « avec lesquels » ils se prostituent), mais elle écrit l’expression vague « à la suite desquels ils se prostituent ». On sait que ce passage et d’autres ont pourtant servi aux Inquisiteurs du moyen âge à dresser des actes d’accusation contre les sorcières, coupables selon ces accusateurs de commerce charnel réel avec le démon. Les démons lubriques et violeurs, les incubes, tirent leur nom du latin incubones, qui désigne les « satyres » de l’Antiquité gréco-latine. Aujourd’hui, l’Inquisition n’existe plus, et ces expressions de fornication ou de prostitution avec les idoles et les démons seraient à prendre au seul sens poétique et métaphorique, comme des figures de style. Dans ce cas, que ne prennent les croyants les anges aussi au sens métaphorique ? En réalité, ces idoles, ces démons renvoient, de même que les anges, à la quatrième thèse de l’ariosophie (supra), c’est-à-dire à des créatures existantes, dont maints passages de la Bible, un document anthropologique selon Lanz von Liebenfels, décrivent les actions et les mœurs. Et c’est justement l’objet de la « théozoologie » que d’établir un tableau scientifique de ces créatures.

À cet égard, livrons-nous à un examen succinct du terme latin pilosus (Is. XXXIV, 14). Le mot signifie « couvert de poils ». Il est traduit, dans ce passage de la Bible, tantôt par « bouc », tantôt par « satyre ». Voici ce que dit le glossaire latin de Du Cange à cet égard : « Isidorus : Pilosi, qui Graece Panitae, Latine incubi appellantur (…) Eucherius Lugdunensis : Pilosi, in Esaia, daemonum genera. Nonnulli etiam hos doctissimorum incubones, vel satyros, aut quosdam silvestres homines intelligendos putaverunt. Mammotrectus : Pilosi, monstra sunt ad similitudinem hominum, quorum forma ab humana effigie incipit, sed bestiali in extremitate terminatur, vel sunt daemones incubones, vel satyri, vel homines silvestres. » Le pilosus est un satyre, un incube, mi-homme mi-bête, un « homme sylvestre », homme des forêts, ainsi nommé parce que son corps est couvert de poils ; c’est un homme-singe, Äffling, c’est l’udumu des Assyro-Babyloniens (cf. infra). C’est, dans la Bible, un démon et une idole, un démon car il fait partie de ces races que Dieu a demandé aux Hébreux de passer au fil de l’épée, une idole car il était vénéré dans des cultes orgiaques, contribuant par la fornication à la dégradation du type aryen ou ario-héroïque (homo ario-heroicus).

.

II/ Anthropologie raciale

(Ostara, Briefbücherei der Blonden)

.

(i)

L’Aryen dolicocéphale blond

.

L’homme des origines est l’Aryen. C’est une création des dieux. Le type aryen pur est le plus ancien, les autres races du genre homo sont issues de croisements avec des espèces anthropoïdes : udumi, ou anthropoïdes simiens adamiques, baziati, ou nains, paguti, ondins ou tritons (amphibies), issuri, anthropoïdes ailés, selon l’onomastique des documents assyro-babyloniens examinés dans la Théozoologie. La multiplication des croisements entre espèces ont donné naissance aux hominidés aujourd’hui disparus en tant que tels (homo neanderthalensis etc.) ainsi qu’aux singes de la faune historique.

Le type aryen est nettement défini et toute variation est la conséquence d’un croisement. Ce type se définit notamment par la dépigmentation des cheveux (blonds) et des yeux (bleus ou gris), la dolichocéphalie (angle facial et indice crânien compris entre telle et telle valeur numérique : vide infra), des indices numériques spécifiques de la taille, des mains, des pieds, des bras, des jambes, du tronc, etc., et de leurs rapports entre eux : rapport du tronc aux bras, du tronc aux jambes, etc.

Ces caractéristiques ne sont pas arbitraires et traduisent au contraire une efficience du rendement métabolique. Ainsi, la pigmentation de la peau a pour corollaire un travail d’élimination des toxines par la surface du corps au détriment du fonctionnement des organes internes, moins sollicités et donc moins robustes. Ce travail d’évacuation par la peau est d’autant plus poussé que la peau est plus pigmentée, d’où l’odeur caractéristique des peaux pigmentées1. Le corollaire psychologique de ces variations de pigmentation se trouve dans la plus ou moins grande intériorité psychique : les types les plus pigmentés subissent un appauvrissement de la vie intérieure, laquelle fait fond sur le métabolisme des organes internes.

De même, l’importance de la dolichocéphalie est liée aux résultats de la physiognomonie (Gall, Lavater et al.). La forme du cerveau est différente dans un crâne dolichocéphale et dans un crâne brachycéphale. Or, les différentes facultés intellectuelles étant localisées dans les différentes parties de la masse cérébrale, il en résulte que leur répartition selon les individus dépend de la valeur de l’indice crânien. La personnalité la plus riche et la plus équilibrée est associée à la dolichocéphalie : les facultés cognitives et psychiques supérieures, telles que la faculté de pensée abstraite, sont en effet localisées dans ces parties de l’encéphale qui sont à leur plus haut développement dans la boîte crânienne dolichocéphale.

Enfin, parmi les autres traits de l’efficience du type aryen, on peut citer la courbure de la colonne vertébrale. La station debout caractéristique de l’homme nécessite une certaine courbure de la colonne pour amortir les chocs de la marche, ainsi qu’un ressort mécanique. Une colonne vertébrale rectiligne donne une démarche de marionnette, caractéristique de certains types. Le caractère rectiligne de la colonne vertébrale est le résultat d’un croisement qui, dans les cas extrêmes, empêche la station debout : ce sont les actuels singes de la faune historique.

Lanz von Liebenfels conçut une échelle anthropologique permettant de définir la variation d’un individu par rapport au type racial pur. De son vivant, l’examen anthropologique devait donner un résultat d’au moins 70 % (100 % étant le type aryen originel pur) pour qu’une personne puisse être reçue membre de l’ONT.

De même, Lanz préconisait un ordre social dans lequel les fonctions de direction et d’encadrement seraient confiées, non plus comme dans des pays tels que l’Allemagne et la France à la suite d’une procédure de concours toute scolaire, dont la nature même, en insistant sur les capacités de mémorisation et d’imitation, est au détriment des Aryens, mais par des concours où l’examen anthropologique jouerait un rôle de premier plan. De même, l’assistance sociale devrait selon lui se fonder sur un tel examen.

Le type aryen est selon Lanz en voie d’extinction. Le dogme égalitariste moderne est en réalité une arme contre lui. Mis en contact, à l’école égalitariste, avec les multiples produits de croisement des sociétés européennes, l’enfant aryen peine à développer pleinement ses talents, quand il ne dégénère pas purement et simplement par l’exemple.

1 Cette odeur caractéristique a un nom dans le castillan parlé en Amérique, catinga, dont le Diccionario de Americanismos de F. J. Santamaría donne la définition suivante (1942) : « catinga (f) : (voz guaraní) 1. en Bol. y Arg., olor sofocante y desagradable que despiden naturalmente algunos animales 2. olor intenso de la traspiración de los negros. » On trouve également le mot grajo : « grajo (m) : 1. sobaquina, catinga, mal olor de los negros 2. (Eugenia tuberculata) planta cubana de olor semejante al de los negros. » Ce dernier terme a donné l’adjectif grajiento : « en Antillas, que huele mal. Dícese de persona, del negro principalmente. Lo mismo en el Perú. » (Catinga : « En Bolivie et en Argentine, odeur suffocante, désagréable que dégagent naturellement certains animaux. 2 Forte odeur de la transpiration des Noirs. » Grajo : « Odeur d’aisselles ou mauvaise odeur des Noirs. 2 En Colombie, scarabée noir dégageant une odeur nauséabonde et qui vit dans les maisons. 3 Plante de Cuba dont l’odeur est semblable à celle des Noirs. » Grajiento : « Aux Antilles, cet adjectif signifie puant et s’applique à des personnes, en particulier de race noire. Même sens au Pérou. »)

.

(ii)

Dépigmentation ; Indice céphalique

.

Dépigmentation

D’aucuns affirment que nous n’avons pas une idée exacte de l’apparence physique des Aryens originels. C’est une erreur, selon Lanz. Nous savons au contraire que les Aryens étaient blonds aux yeux bleus, pour la simple raison qu’ils doivent être par définition parfaitement dépigmentés. S’ils ne l’étaient pas, les anciens ou les actuels Nordiques blonds aux yeux bleus seraient racialement plus purs. Or il n’y a pas à cet égard évolution mais involution. L’Aryen actuel ne peut être plus aryen que l’Aryen des origines ; dans la plupart des cas, il a au contraire dans son patrimoine génétique du sang non aryen. L’Aryen est le dépigmenté parfait (à ceci près que l’albinisme que l’on rencontre parfois, et qui est une pathologie, n’est pas viable).

La pigmentation, c’est-à-dire la production par le métabolisme de mélanine, associée à quelques autres molécules pour les yeux et les cheveux2, a cette conséquence sur le psychisme que la régulation, thermique et autres, de l’organisme a lieu directement à l’interface avec le monde extérieur3. En sorte que la vie de l’individu elle-même se situe à cette interface, à cette surface : la vie de l’esprit est superficielle. L’individu dépigmenté présente quant à lui une activité des organes internes beaucoup plus importante, qui compense cette faible activité des surfaces : il est l’homme intériorisé par excellence. Il peut développer des capacités mentales spécifiques, incluant les phénomènes paranormaux considérés de nos jours avec le plus grand scepticisme, et pour cause.

2 La couleur de la peau, des yeux et des cheveux fournit un indice certain de la quantité de production de mélanine par l’organisme, une quantité qui peut être exprimée sous forme numérique, par exemple sur une échelle de 0 à 100.

3 D’où la forte production de sueur (et d’odeur corporelle) – régulation thermique – par les peaux pigmentées.

Indice crânien (IC) et angle facial

Nous savons également que l’Aryen des origines est dolichocéphale (IC<75 ; IC = 100.l/L [l largeur, L longueur]). Les travaux archéologiques qui ont amené à considérer l’histoire de l’Aryen établissent la prépondérance, voire la présence exclusive de crânes dolichocéphales dans les sépultures des classes sociales supérieures des civilisations de l’Antiquité.

Il existe une corrélation directe entre l’indice crânien, ou indice céphalique, et les facultés intellectuelles, dans la mesure où le crâne dolichocéphale représente une forme différenciée et fonctionnelle par rapport à la forme intégrale du crâne simien, par exemple.

Il est également possible de recourir à la notion d’angle facial, formé par l’écartement des deux lignes partant de l’épine nasale supérieure et se dirigeant l’une horizontalement en arrière, l’autre en haut, de manière à toucher la partie la plus avancée du front. « L’angle facial est d’autant plus aigu que le front est plus fuyant, et que le type observé appartient à une race moins intelligente ; il devient plus ouvert à mesure qu’on s’élève du quadrupède au singe, du singe à l’homme, de l’homme noir à l’homme blanc. » (Larousse du XIXe siècle, article sur Petrus Camper, anatomiste hollandais à l’origine de la notion)

Réfutations

Il n’est pas permis de considérer, comme le généticien Othmar von Verschuer, que le patrimoine génétique se distingue en « traits physiques » et « traits psychologiques » distincts de telle façon qu’une personne d’un type racial physique donné puisse montrer les dispositions mentales d’une autre race. En réalité, les dispositions mentales sont conditionnées par les valeurs numériques de l’anatomie individuelle. L’examen des indices céphalique et facial complété par des examens physiognomoniques de la surface du crâne correspondant aux différentes parties du cerveau où sont localisées les aptitudes, est de nature à révéler l’intégralité de la personnalité innée d’un individu et par là-même les modalités selon lesquelles cet individu interagira avec les différents environnements dans lesquels il sera conduit à évoluer.

Ce point fondamental se heurte à l’idéologie contemporaine qui, en tant que pensée métaphysique et dogmatique, s’oppose à la connaissance de l’homme. Cette impossibilité psychologique, pour le type qui pullule dans nos universités, de considérer ces données scientifiques est d’autant plus remarquable que les préhistoriens ne peuvent s’en passer dans leurs travaux. Il en va ainsi pour déterminer l’espèce de tel squelette de préhominien. Exemple : « Cette empreinte montre que la structure de l’avant du cerveau, siège des pensées abstraites, est plus évoluée et plus complexe que chez les australopithèques. » (Article du Figaro « Un petit ancêtre de l’homme doué de la tête et des mains », septembre 2011) La recherche paléoanthropologique s’appuie sur les indices anatomiques et, spécifiquement, céphaliques pour tirer des conclusions : c’est la preuve de la validité scientifique de ces indices et il y a d’autant moins de raison de vouloir limiter leur validité aux préhominiens et de refuser de l’étendre aux races humaines que, dans la conception darwinienne en vigueur, les uns sont les ancêtres des autres.

[Ajout 2025. Parler, sur la foi d’examens crâniens, de pensée abstraite plus évoluée d’un hominidé à l’autre, en admettant la théorie de l’évolution issue de Darwin selon laquelle il n’existe pas de différence ontologique entre l’homme et le singe, ne permet pas en cohérence de nier la portée de l’examen crânien des races humaines actuelles au plan de la faculté de pensée abstraite. C’est tout simplement une erreur de raisonnement. Par conséquent, ou bien l’ontologie du scientisme est vraie et cet examen crânien doit être passé à Lanz, ou bien cette ontologie est fausse et l’homme ne descend pas du singe, puisque s’il en descend il n’y a pas de différence ontologique de l’homme au singe, seulement une différence dans une histoire naturelle de l’évolution qui ne permet pas d’appliquer diverses formes d’examen s’agissant d’un organe comme le cerveau, commun aux deux.]

.

III/ Anthropologie sexuelle

(Ostara, Briefbücherei der Männerrechtler)

.

(i)

Ariosophie et Lebensreform (réforme de la vie) : Callipédie

.

Le numéro 66 de la revue Ostara traite de la culture aryenne de la nudité, opposée à l’exploitation de l’obscénité. Il défend l’idée que c’est la répression de la première qui permet en définitive la seconde.

Ces considérations, à l’opposé des conceptions bourgeoises et conservatrices de l’époque, s’inscrivent dans le mouvement culturel de la Lebensreform. Ce mouvement repoussait les normes de la société industrialisée. D’un point de vue ariosophique, les conditions de l’industrialisation et du développement technologique et économique, en ce qu’elles sont pour une large part, tout en reposant sur l’exploitation du génie d’invention aryen, conduites par des caractères raciaux non aryens, est nuisible à l’épanouissement de l’homme blond. Le milieu de la métropole « tchandalisée »4 est aussi malsain pour ce dernier, physiquement, qu’un marais paludique, avec la corruption morale qu’elle induit de surcroît.

Ce mouvement de Lebensreform, dont l’une des figures proéminentes fut le peintre allemand Karl-Wilhelm Diefenbach, membre de l’ONT, a été le premier de divers mouvements de retour à une vie plus respectueuse de la nature, y compris des hippies américains, avant que ces derniers ne sombrent dans les stupéfiants, voie sans issue.

Le retour à des valeurs naturelles implique pour l’Aryen un retour à sa culture – foncièrement eugéniciste – de la nudité et de la beauté, et donc au « combat contre la pudibonderie tchandalique ».

Culture raciale et culture de la nudité dans le combat contre la pudibonderie (Muckertum) tchandalique

La pudibonderie est fondamentalement une entreprise commerciale qui entend exploiter la sexualité de façon monopolistique. En un mot, elle est le trust sexuel des tartuffes et des abâtardis ! Ces bourreaux pudibonds poussent chaque année des milliers d’hommes à se tirer une balle dans la tête, des milliers de jeunes filles à se jeter dans les rivières, chaque année ils acculent au poison des milliers d’individus, brisent de douleur et de chagrin des milliers de cœurs et remplissent les asiles d’aliénés, tout cela à cause d’une chimère qu’ils appellent « immoralité » et qui n’est en réalité de leur part qu’un vil ressentiment, d’essence commerciale ou érotique. Ils chassent du râtelier les esprits débonnaires dépourvus de malice, c’est-à-dire le plus souvent les individus de race supérieure, pour s’y faire une plus grande place. Ces hypocrites n’ont cure de ce que, pour posséder davantage, il leur faille passer sur des tas de cadavres. Ils se sentent bien dans leur peau de Tchandalas cannibales, et la police veille à ce qu’ils ne soient pas dérangés dans leurs plaisirs. Nous ne sortons donc pas de là : l’immoralité et la pudibonderie, comme tous les maux, sont le résultat du tchandalisme. Le Tchandala est un hypocrite et un pandore né, le pandore des mœurs.

Éthique et esthétique de la nudité

Rien n’excite davantage la haine de la pudibonderie tchandalique que la nudité et la beauté. Sa cruauté satanique et simiesque est déchaînée contre elles ; la nudité, la beauté, jusqu’au sens de la propreté passent pour « immoraux » ! Même parmi les personnes éclairées et tolérantes, il n’est pas rare de rencontrer les opinions les plus fausses sur la nudité et sa signification morale.

Une des qualités les plus remarquables de la nudité est sa vertu éducative. De même que la culture hypocrite des Tchandalas est une culture de l’immoralité et de la laideur, la culture aryenne de la nudité est celle de la moralité et de la beauté. Pour la jeunesse, il n’existe pas d’instrument éducatif plus indiqué et plus sûr que la culture de la nudité. L’éducation des antiques Aryens, visant à une formation harmonieuse du corps et de l’esprit, faisait largement appel à la nudité, comme en témoigne le nom même des instituts grecs d’éducation de la jeunesse, les gymnases. « Gymnase » signifie littéralement : institut de nudité. Tout le contraire de nos écoles contemporaines, qui sont les fondations de la pudibonderie et dans lesquelles les enseignants et les élèves de race noble sont pareillement foulés aux pieds !

Lorsque Tacite évoque le vêtement des anciens Germains, qui doivent être considérés comme représentatifs de toutes les autres nations de la race des héros, il affirme que ce peuple vit nu ou à moitié nu. Ils avaient pour tout vêtement de belles et précieuses fourrures ou chemises de lin. Même les femmes portaient des robes sans manches qui ne couvraient que partiellement la poitrine. Et pourtant (en réalité, de ce fait), ce peuple était d’une chasteté irréprochable. « Les bonnes mœurs ont chez eux une plus grande force que les bonnes lois partout ailleurs. » Quelle parole profonde et juste ! Aucun règlement de police, aucune loi de moralité, aussi sévères et brutaux soient-ils, ne peuvent rendre un peuple ou un État foncièrement moral et chaste quand les hommes ne sont pas, par leur nature même, c’est-à-dire par leur race, des hommes vertueux, dont la décence et la mesure sont inscrites dans le corps et l’âme.

La culture de l’habit et des tailleurs est une culture de trafiquants, et elle est fondamentalement antisociale car elle aggrave les différences de classe entre riches et pauvres. Le vêtement classe. C’est pourquoi les femmes gaspillent des fortunes en vêtements et alimentent une industrie du luxe si socialement nuisible. Une femme en singe une autre, et ces singeries s’appellent la mode. La mode féminine actuelle n’est rien d’autre que le fait délibéré de recouvrir les caractères sexuels secondaires de la femme – en même temps que les caractères primaires –, de draper dans des tissus l’immoralité, la frivolité et l’hypocrisie afin que les passions masculines soient enflammées mais jamais – sans bakchich – satisfaites. Cette torture d’hommes, qui produit chaque année des hécatombes par la neurasthénie, les maladies mentales et la perversité, va de soi selon la police des mœurs. Cette dernière laisse se montrer nus « athlètes » et autres culturistes, elle laisse ouverts les rings abrutissants parce que les imprésarios sont des étrangers et que cela plaît aux « dames de la haute société ». Voilà comment, point par point, se répète la chute de l’empire romain sur son déclin.

Plus une époque est entichée de mode, plus elle est pudibonde, tchandalisée, malade, dépravée. La nudité innocente et pure est le plus sûr critère de la moralité et de la santé d’une époque. Celui qui cherche à dissimuler son corps cherche également à dissimuler ses pensées. L’habit est le symbole du mensonge, de l’imposture et de la pruderie. Aussi nu et découvert qu’était leur corps, le tempérament des antiques Aryens était nu, innocent, naïf, sans dissimulation. À son époque déjà, Tacite le reconnut. La vanité vestimentaire s’accroît toujours en même temps que la dépravation.

La culture de la nudité mène contre la pudibonderie et pour la vraie beauté, pour les plus hauts idéaux esthétiques, un combat sans merci. Que s’étonne-t-on qu’en ces temps tchandalesques, qui ne possèdent pour toute morale que des critères vestimentaires, naissent autant d’individus hideux ! Étonnons-nous plutôt que les femmes n’accouchent pas d’enfants binoclards, en blouse et caleçons de bain conformes aux arrêtés de police.

(…)

Enfin, la nudité de l’individu laid et racialement inférieur est également un repoussoir excellent pour ses vertus pédagogiques, dont l’hygiène raciale des antiques Aryens usait avec prédilection.

Ostara-Heft n° 66 (Extrait)

4 Les termes Tchandala, tchandalisés, etc. sont empruntés à la philosophie de Nietzsche, qui est le premier à avoir recouru à ce concept de la culture indienne des castes et l’a popularisé dans la langue allemande. Le Tchandala est, dans sa culture d’origine, le plus banni des hors-castes en ce qu’il est le produit d’une femme de la caste des Brahmanes la plus haute avec un Sudra, un homme de la caste la plus basse. C’est pour Lanz l’expression du chaos racial.

.

(ii)

La femme et l’Occident

.

Le titre complet de la revue Ostara est Ostara. Briefbücherei der Blonden und Männerrechtler. Le terme Männerrechtler est un néologisme forgé par Lanz en opposition et réaction au mot lui-même récent à l’époque de Frauenrechtler, c’est-à-dire celui ou celle qui défend les droits des femmes. Le Männerrechtler est celui qui défend les droits des hommes, du sexe masculin.

Le fait que le terme apparaisse dans le titre même de l’organe de communication le plus connu de l’ONT indique l’importance de cette question dans la pensée de Lanz. L’ariosophie ne se conçoit pas sans cette dimension, aussi fondamentale que le racialisme, et sans la nécessité de rétablir la prééminence juridique et sociale de l’homme. Une société qui perd de vue les « droits des hommes » pour ne se consacrer qu’aux « droits des femmes » est vouée à sa perte.

a/ Voile intégral

Dans l’histoire de l’Occident, l’émancipation des femmes est un épisode qui, bien que le dernier en date et l’état actuel de notre culture, ne peut se targuer que d’une fort brève existence de quelques dizaines d’années, ce qui fait bien peu – n’était l’effet d’optique dû à la proximité – après plusieurs millénaires de minorité légale. On trouverait même difficilement un exemple plus pur de minorité légale (la femme a le statut d’un mineur, c’est-à-dire qu’elle mène une existence sociale sous la tutelle de son père puis de son époux) que dans l’antiquité grecque et romaine. Une conception reprise par les Pères de l’Église : outre les Écritures, tous les auteurs grecs et latins sont mobilisés par eux pour légitimer la minorité légale des femmes en civilisation chrétienne. Enfin, le code civil de Napoléon est un autre exemple classique de ce statut de minorité pour le sexe féminin. Autrement dit, il s’agit d’une donnée de l’Occident, dont la disparition archi-récente n’est, à preuve du contraire, qu’un événement fortuit, certes singulier mais nullement caractéristique. Il est à préciser que cette conception va en Occident de pair avec une grande sévérité pour les actes de brutalité envers les femmes et qu’elle est liée à l’esprit chevaleresque.

Si l’on veut parler du voile islamique, de ce voile cachant le visage de la femme et qui serait si étranger à nos traditions, nous nous bornerons à citer le très classique Dictionnaire des antiquités romaines et grecques d’A. Rich, traduction française de M. Chéruel de l’Académie impériale de Paris (1864), à l’article Caliptra (qui n’est autre que le mot grec pour « voile ») : « Caliptra ou Calyptra. Voile porté en public par les jeunes femmes de la Grèce et de l’Italie, et destiné à dérober leurs traits aux regards des étrangers (cit. Festus, Homère, Sophocle). Il était tout à fait semblable à celui dont se servent les femmes turques. On le plaçait sur le haut de la tête et on s’en entourait la figure de manière à la cacher entièrement, excepté la partie supérieure du nez et des yeux (cit. Euripide). On laissait tomber ce voile sur les épaules jusqu’au milieu du corps (…) Un voile de cette sorte était aussi porté par les jeunes mariées en Grèce (cit. Eschyle), et c’est avec ce même costume que paraissent encore à Rome, à la fête de l’Annonciation, les jeunes femmes qui reçoivent une dot de l’État. »

Au moyen âge, ensuite, les coiffures féminines, hennins et autres, étaient confectionnées de façon à comporter ou à pouvoir recevoir un voile, lequel était abaissé ou relevé selon les circonstances, à savoir qu’il était porté en public, hors de la maison de l’époux. La littérature médiévale en comporte maints témoignages. Par exemple : « Une demoiselle descendit devant le palais, accompagnée d’un chevalier tout vieux et tout chenu. En entrant dans la salle, elle laissa tomber son voile, et l’on vit une pucelle d’une grande beauté » (Galehaut, sire des îles lointaines, Les Romans de la Table Ronde par Jacques Boulenger, 1923). Boulenger n’écrit pas « le voile qu’elle portait » mais « son voile », car c’était un élément imprescriptible de la toilette des femmes de condition. Ces voiles permettaient à celles qui les portaient de voir au travers sans que leurs traits fussent distincts.

Au cours des siècles, cet accessoire, si tant est que l’on puisse désigner ainsi un élément que les mœurs ne permettaient pas d’omettre, a évolué. En plusieurs endroits, il fut remplacé par le loup, ce masque qui couvre la partie supérieure du visage et qui permet de voir à travers deux ouvertures ménagées au niveau des yeux. Le loup n’est plus aujourd’hui qu’un accessoire de carnaval. Les dames le portaient sur le visage ou en face-à-main.

Il est fort possible que cette époque un tant soit peu corrompue que fut le dix-huitième siècle et qui s’est achevée en France par la Révolution, ait vu un recul de l’usage du voile ou du loup. En matière de condition de la femme, il y eut, avec le code civil, ce que l’on pourrait appeler une réaction napoléonienne.

Le dix-neuvième siècle a consacré l’usage de la voilette, étymologiquement « petit voile », qui se fixait au chapeau. Jusqu’à la Première Guerre mondiale et encore au-delà, une femme de condition ne sortait pas sans voilette. Si le dictionnaire Robert définit celle-ci comme un « petit voile transparent », il ajoute une citation de Maupassant qui montre qu’elle n’était nullement transparente dans les deux sens : « Elle avait relevé sa voilette et Morin, ravi, murmura : Bigre, la belle personne ! » Morin ne pouvait distinguer clairement les traits de cette femme tant qu’elle n’avait pas relevé sa voilette.

b/ Gynécée

Au long article « femme » du Larousse du dix-neuvième siècle, on peut lire la chose suivante sur les femmes de l’antiquité grecque et romaine :

« Dans les petites cités grecques, où toutes les affaires publiques et privées se débattaient devant le peuple assemblé, le citoyen passait sa vie sur la place publique. Si l’homme vivait toujours au dehors de sa maison, la femme, au contraire, ne pouvait en sortir. Tristement reléguée dans son gynécée, où les plus proches parents avaient seuls le droit de pénétrer, elles ne pouvaient se laisser voir au dehors que dans des cas rares et déterminés par la loi. »

« Les matrones [romaines] sortaient toujours accompagnées ; au dehors, leur figure était soigneusement voilée. Une longue stole leur descendait jusque sur les talons, et un large manteau, les enveloppant, ne laissait pas voir leur taille. Une troupe de gardiens, nous apprend Valère Maxime, les entourait et empêchait la foule d’approcher d’elles. Presque toutes, au temps d’Auguste, portaient encore des voiles et se conformaient ainsi à la vieille loi qui défendait aux Romaines de sortir le visage découvert. »

On voit que la réclusion au gynécée et le voile au dehors dont elle est le corollaire ne concernent que les femmes mariées (c’est le sens du mot « matrone »), c’est-à-dire, en réalité, les femmes qui doivent assurer une descendance à l’homme. Il faut relever, puisque nous avons parlé du code civil napoléonien, que celui-ci reconnaît en droit une égalité civile entre hommes et femmes (art. 8), mais que cette égalité cesse dans le mariage, la femme mariée acquérant un statut d’incapacité, qui cesse si elle devient veuve. Il est inutile de souligner ce qu’une telle conception a de dangereux pour l’institution du mariage.

L’obligation de la réclusion et de son corollaire, le voile, n’a pas à s’étendre au-delà des femmes qui sont épouses et mères, et même au-delà des épouses des « citoyens », c’est-à-dire des hommes qui comptent dans la vie de la cité. Si l’islam impose le voile à toutes les femmes en âge d’être mariées, c’est en raison à la fois de son égalitarisme religieux et du fait qu’il ne conçoit pas d’autre état pour la femme que celui du mariage (la seule alternative possible, le célibat, est un accident).

Tel n’était pas le cas des sociétés grecques et romaines (ni même des sociétés occidentales ultérieures), comme en témoigne ce propos de Démosthène : « Nous avons des hétaïres pour la volupté de l’âme, des pallaques pour la satisfaction des sens, des femmes légitimes pour nous donner des enfants de notre sang et garder nos maisons. » C’est quelque chose qui se retrouve dans la doctrine ariosophique telle que la conçoit Lanz von Liebenfels5. Les hétaïres et les pallaques correspondent aux courtisanes et aux prostituées modernes, les premières cultivant des talents artistiques de musiciennes, danseuses, comédiennes, les secondes se bornant au commerce charnel. Pour Lanz, il serait dangereux de vouloir supprimer la courtisanerie car les femmes perverses, dès lors qu’il ne leur est laissé d’autre choix que le mariage, ne peuvent que ruiner cette institution et ruiner les familles en altérant par leur adultère, en adultérant le sang des meilleures lignées.

Ces institutions historiques témoignent de l’effort de l’Aryen pour préserver son capital génétique au contact des populations assujetties par la conquête. Il n’y a pas trace de tels efforts chez les populations aryennes vivant en vase clos, comme ce fut relativement le cas pour les anciens Germains, où de telles garanties n’ont pas lieu d’exister et où les relations entre les sexes sont différentes et caractérisées par un véritable culte chevaleresque de la femme (qui ne cesse pourtant pas de voir en elle un être naturellement moins doué à de nombreux égards et qu’il convient de protéger comme un enfant).

5 Le rhéteur Démosthène est en fait, selon Lanz, un représentant de la décadence grecque, dont le type physico-racial correspond à l’universitaire contemporain, parangon d’une intellectualité pervertie. Le propos cité ne fait cependant que décrire une situation déjà ancienne à son époque et qui a sa logique dans une perspective ariosophique.

*

Ces propos sur le voile peuvent sembler contradictoires avec ce qui précède au sujet de la culture de la nudité. À cela il convient de répondre de la manière suivante.

Le nudisme concerne principalement la jeunesse : « Pour la jeunesse, il n’existe pas d’instrument éducatif plus indiqué et plus sûr que la culture de la nudité » (Ostara n° 66 supra). Associée à une éducation à la beauté aryenne (callipédie), la culture de la nudité doit être pratiquée de manière quotidienne parmi les adolescents et les jeunes adultes, en particulier au cours de leurs exercices physiques. Il ne convient sans doute pas que garçons et filles pratiquent ensemble les mêmes sports, car les différences physiques ne le permettent guère de manière satisfaisante, mais, outre le fait que certaines activités peuvent être pratiquées en commun, telles que certains échauffements, la gymnastique, la randonnée, etc., les activités séparées peuvent avoir lieu dans des gymnases communs, qui permettent aux uns et aux autres de considérer leur nudité réciproquement. Il ne s’agit là rien d’autre que de la mise en pratique de l’éducation à la beauté qui doit être dispensée à la jeunesse.

D’autre part, en parlant du voile dans notre histoire, l’idée n’est pas tant de proposer de le rétablir que de signaler à l’attention des uns et des autres les moyens par lesquels l’Aryen a cherché à préserver son capital génétique dans les sociétés multiraciales qu’il dominait. Dès lors que l’objectif de l’ariosophie contemporaine est de permettre aux Aryens de vivre entre eux, selon leurs besoins spécifiques en vue de leur plein épanouissement, et de faire en sorte que les tâches jusqu’alors réservées (tant qu’était respecté un ordre traditionnel aryen) aux populations soumises ont vocation à être assurées à l’avenir par des machines, y compris des machines organiques (cf. Théozoologie) dans un État social-eugéniste, la stratégie du voile n’apparaît plus aussi fondamentale.

Il ne faut pas attendre de la femme qu’elle développe les mêmes qualités rationnelles et intellectuelles que l’homme, pour la simple raison que son anatomie et la structure de son cerveau, avec prédominance relative du cervelet, siège des émotions et des sentiments, ne le permettent pas. L’homme profond, intellectuellement puissant, est absolument seul du point de vue de sa relation à la femme : elle ne peut tout simplement pas le comprendre. La seule chose qu’elle puisse faire et qui doit lui être demandée, c’est de témoigner du respect pour ce mystère en présence duquel elle se trouve. La « femme libre », la femme émancipée, a toujours été et sera toujours l’ennemie de la culture, par sa prédilection pour les hommes inférieurs. Lanz va jusqu’à dire que la femme a orienté la sélection génétique de ces deux mille dernières années ad grandiora genitalia, sur la foi de la statuaire grecque antique, qui présente les formes les plus excellentes du corps masculin.

.

ANNEXE

.

Il n’est pas sans intérêt d’examiner les erreurs commises au sujet de l’ariosophie par un auteur qui en a traité, le Français Jean Mabire, dans son livre Thulé, le soleil retrouvé des Hyperboréens.

Cet auteur nuit par ses jugements péremptoires et erronés, qui sont autant de balourdises, à la connaissance de la pensée dont il s’agit. Or Mabire est le premier à reconnaître son ignorance : « L’introuvable collection de cette revue [Ostara] fera rêver quelques générations d’occultistes et de pamphlétaires. » Il avoue ainsi, cela semble indéniable, ne pas avoir lu une seule ligne des cahiers Ostara ; et il faut également se rendre à l’évidence qu’il n’a pas lu une seule ligne d’un quelconque ouvrage de Lanz. À preuve ce qu’il dit de la Théozoologie : « un volumineux ouvrage de 3.500 pages », alors qu’elle n’en compte qu’une centaine. Il confond avec le Bibliomystikon en quinze volumes, puisqu’il affirme que la Théozoologie « comprendra une quinzaine de livraisons ». En bref, Mabire ne connaît pas le moins du monde le corpus du sujet qu’il traite.

Aussi n’est-il pas étonnant que son texte soit un tissu d’inexactitudes et d’âneries. Par exemple, « Dans cet étrange bestiaire métaphysique, deux races se disputent le monde : les ‘sombres’, qui descendent des singes, et les ‘clairs’, qui remontent à l’Hyperborée. » Un tel schématisme n’appartient pas à la pensée de Lanz, qu’il ne fait que caricaturer. Prétendre ou croire que Lanz ignorerait l’existence de la pluralité des races humaines est une sottise. En revanche, il est clair que Lanz en distingue une de toutes les autres, mais il ne la qualifie pas de l’appellation primaire « les clairs ». Qu’on dise tant qu’on veut que cela n’est ni plus ni moins ce que nous avons exposé plus haut sur les conséquences de la pigmentation, on ne peut prétendre que cette présentation de Mabire soit sérieuse.

Il poursuit : « Il importait assez peu que Lanz se donnât tant de mal pour nous prouver que le premier homme était un authentique Germain », en ajoutant immédiatement : « Adam n’est pas plus allemand que Dieu n’est français ! » Ou comment se faire passer pour une intelligence en donnant autrui pour sot. Lanz n’a pas évidemment cherché à prouver qu’Adam était allemand ; en présentant les choses en termes aussi absurdes, l’auteur fait preuve d’une grande légèreté.

Il est en revanche plus étonnant de lire sous sa plume : « Malgré ses outrances polémiques et ses prophéties hasardeuses, la revue Ostara reste une étape capitale dans la redécouverte de l’esprit de Thulé », un esprit de Thulé que Mabire prétend servir, à sa manière. Une fois compris que Mabire ne connaît rien à l’ariosophie, on peut en effet s’étonner qu’il lui impute une quelconque importance dans la redécouverte de cet esprit. C’est d’autant plus étonnant que dans ces quelques pages les injures pleuvent : « ce défroqué au persistant délire hallucinatoire », « hantise maniaque », « un charlatan, qui n’avait quitté le christianisme que pour inventer une nouvelle révélation fantasmagorique ». Injures faciles qui ne s’appuient, encore une fois, sur aucune connaissance précise. Toujours est-il que cette « étape capitale » est bien mise à mal, quelques lignes plus loin : « En tout cas, les fidèles de ce pseudo Ordre du Nouveau Temple tomberont à jamais dans les oubliettes d’où ne les tireront que quelques publicistes en mal de sensationnel. »

Dans son livre, Mabire s’attache à grandir la personne de Rudolf von Sebottendorf, comme il s’attache à grandir celle d’Ernst Röhm dans un autre ouvrage consacré à ce dernier, Röhm, l’homme qui inventa Hitler (sic). Cette tendance à vouloir grandir des figures historiques somme toute mineures au détriment d’acteurs de bien de plus de poids objectif en dit long sur la psychologie de l’auteur. Il est indéniable, d’une part, que l’œuvre intellectuelle de Lanz est sans commune mesure avec celle de Sebottendorf, ne serait-ce qu’au seul plan des connaissances mobilisées, qui sont dans le rapport de l’encyclopédie au traité de vulgarisation, et, d’autre part, qu’Ernst Röhm est un personnage historique de second plan.

Quelques lignes à peine après avoir écrit que les fidèles de l’ONT sont dans les oubliettes de l’histoire, ne voilà-t-il pas que notre Mabire affirme que « parmi les fidèles de l’ONT on comptait d’indéniables chercheurs de vérité et des hommes de valeur, comme lord Kitchener, si l’on doit en croire les spécialistes des sociétés secrètes de ces époques ». Suivent les noms de plusieurs autres personnalités connues. Il ne se rend même pas compte qu’il se contredit d’un paragraphe à l’autre.

Quant à Lord Kitchener, le maréchal britannique, ministre des armées pendant la Première Guerre mondiale, ce ne sont pas d’abord les « spécialistes des sociétés secrètes » qui le placent parmi les « fidèles de l’ONT », mais Lanz lui-même, à plusieurs reprises dans Ostara. Aucun élément documentaire n’est venu corroborer jusqu’à présent cette affirmation. Il est avéré que Kitchener parlait l’allemand, du fait de ses années d’éducation en Suisse, et qu’il aurait donc pu lire la revue ; c’est tout ce qu’on peut dire à ce sujet.

Les inexactitudes de Mabire ne s’arrêtent d’ailleurs pas à l’ariosophie. Dans un autre chapitre de son livre, il affirme par exemple que le prêtre catholique Bernhard Stempfle, éditeur du journal antisémite Miesbacher Anzeiger, relecteur de Mein Kampf avant sa publication et plus tard homme de liaison d’Adolf Hitler avec le Vatican, était un « moine barnabite », alors qu’il appartenait à l’ordre de saint Jérôme.

Philo 24 : “La vie est jugée” : Phénoménologie du sens moral

i

La vie est-elle jugée ?

On trouve dans Nietzsche une critique de l’ascétisme, voire de la sagesse, en particulier adressée à Schopenhauer, dans laquelle il affirme que c’est être décadent que de considérer, à la vue des maladies et de la mort, que « la vie est jugée ». Cependant, ce n’est pas seulement, ni même principalement, la considération des maux soufferts par l’homme en raison de sa naturalité, à savoir les maux qu’il souffre à cause de la nature, comme la maladie, qui conduisent à l’ascétisme, mais avant tout la considération des maux que l’homme inflige lui-même, et c’est ainsi l’homme qui est jugé. Le renoncement ascétique ne vient pas tant de la considération du mal souffert que de celle du mal infligé. L’homme qui recherche son bonheur se voit opposer non seulement la nature aveugle, avec ses maladies, ses accidents, la fatalité de la mort, mais aussi les autres hommes égoïstes qui recherchent leur propre bonheur, dans la lutte.

Certes, Nietzsche parle par ailleurs d’un droit de conquête des forts, qui incorpore cette lutte dans le rejet de la « moraline » ; de ce point de vue, juger l’homme parce que sa force le conduit à soumettre ceux qui sont plus faibles est encore décadent, c’est le même symptôme. Le fort, ainsi, n’a d’autre choix que d’assujettir et conquérir : quand l’homme ne conquiert pas, c’est qu’il est faible, donc il sera conquis par plus fort que lui. Dans cette vie vouée à l’usage de la force, le philosophe n’est qu’un parasite, un faible dont l’arme est la persuasion et qui convainc les autres de lui céder une part du butin auquel il n’a pas droit en jus naturalis puisque ce butin doit s’acquérir par la force. Le philosophe est la même chose que le prêtre : ce sont ces faibles, ces décadents qui sont à l’origine de la morale. On voit d’emblée que cette conception, largement inspirée et reprise par les diverses critiques de la religion, est un monolithisme sociologique : les sociétés d’ordres, telle que la république envisagée par Platon, reposent de ce point de vue sur l’erreur fondamentale qu’une classe philosophique-sacerdotale doit exister au-dessus des guerriers, alors que ces derniers représentent la vie dans sa vérité première de lutte.

Or le bonheur auquel renonce l’ascète est celui qui se définit par la nécessité naturelle, mais, si l’on considère que l’homme, outre des nécessités naturelles, possède aussi des fins dernières, et que ses nécessités doivent être subordonnées à ses fins, l’ascète ne renonce au bonheur découlant de la satisfaction des nécessités naturelles que pour une vie dans la plénitude des fins. On ne peut, par définition, renoncer à des nécessités, et en l’occurrence il faut manger pour vivre, mais chacun voit bien que, même dans le cas de cette nécessité qui semble être à certains égards la seule à devoir recevoir ce nom à proprement parler, et même parmi des individus qui ne font état d’aucune aspiration à l’ascétisme, les comportements alimentaires peuvent différer du tout au tout, par où se laisse penser la notion d’une pratique alimentaire raisonnable par rapport à des pratiques déraisonnables.

En vue du bonheur hors de toute considération de finalités dernières, on s’engage dans une voie sans fin ; le temps de la vie humaine n’y peut suffire car la satisfaction naturelle ne dépend pas de ma seule personne, c’est-à-dire de critères qui pourraient être objectifs (il faut objectivement telles choses à telle personne) ; c’est une compétition interpersonnelle qui nous impose nos buts, voies et moyens, ne serait-ce que parce que, fondamentalement, même s’il existait des critères objectifs du bonheur, que l’on pourrait atteindre objectivement, il faudrait encore un surcroît de biens par rapport à ces biens-là pour les défendre vis-à-vis de toute remise en cause possible par la nature et par autrui. Je dois non seulement acquérir mon bonheur mais aussi le garantir, et même dans l’hypothèse où l’acquisition du bonheur, conditionnée à certains biens, serait une opération objectivement mesurable pour tout individu pris isolément, sa garantie nécessiterait encore une évaluation des forces externes susceptibles de le menacer, donc un ajustement permanent à l’état de ces forces. Ce souci permanent, cette « course aux armements », s’oppose à la quiétude incluse dans le concept de bonheur naturel. Le bonheur se définit par la garantie crédible de la satisfaction des désirs incessamment renouvelés ; c’est la crédibilité de cette garantie qui crée la quiétude, la possibilité du bonheur.

Or Nietzsche ne conçoit pas la lutte sans merci comme une lutte pour le bonheur. Le « bonheur » est davantage, pour l’organisme non décadent, dans la lutte elle-même, dans l’emploi de ses forces vitales : c’est là que réside la seule et véritable joie, non dans un bonheur défini par la quiétude, un bonheur de rentier. La joie est dans l’inquiétude. La joie est dynamique, le bonheur est passif, mou, décadent. C’est donc là que réside à proprement parler la nécessité naturelle : dans l’emploi de ses forces par l’individu, pour des finalités qui relèvent de la nature et non de lui, qui n’est que l’instrument de la nature.

Quand nous distinguons les fins et les nécessités, nous le faisons sans doute à partir d’une idée préconçue qui est que l’âme humaine survit à la mort naturelle, donc aux nécessités naturelles ; c’est une telle préconception qui conduit à la distinction elle-même, car nous devons alors imaginer un but –une « fin »– qui diffère de la nécessité naturelle, et nous la cherchons dans l’individu lui-même en ce qu’il serait quelque chose d’indépendant et différent de la nature. Cette préconception, que nous recevons comme une idée possible parmi d’autres léguées par l’histoire de la pensée, peut-elle se fonder sur une phénoménologie qui en ferait plus qu’une simple préconception : une idée nécessaire ? C’est à quoi nous avons tâché de répondre dans nos billets Philo. 19 à 23.

La compétition continue que suppose la poursuite du bonheur naturel, c’est-à-dire, selon Nietzsche, cette compétition dont l’acceptation est ce que l’homme sain peut espérer de mieux, même si la chance ne lui sourit pas toujours, tandis qu’elle est rabaissée par les décadents qui prônent à son encontre une morale universelle, est d’un autre point de vue la recherche d’une garantie suffisante de la satisfaction de désirs raisonnables, ce qui se laisse conformer à l’acceptation d’une morale universelle à même de définir le caractère raisonnable des désirs ou besoins, sous forme de leur modération : c’est le « juste milieu » aristotélicien. Nous nous garantissons de la nature (de « la vie est jugée ») par la technique, contre les événements climatiques indésirables, et par la médecine, pour la prévention et le traitement des maladies, et nous nous garantissons d’autrui (de « l’homme est jugé ») en bornant par le droit les exigences légitimes, collectivement acceptables des individus. Ces garanties sont imparfaites mais peuvent passer pour un bon compromis. C’est ce compromis qui passera à son tour pour le juste milieu entre le défaut et l’excès.

Or qu’avons-nous historiquement accompli, par la technique, la médecine et le droit ? Par la technique, nous allons au-devant de graves ennuis avec le dérèglement climatique de la planète provoqué par la pollution et la destruction irrémédiables des écosystèmes naturels. Nos garanties locales ont créé un déséquilibre global (il est déjà frivole de parler de ce sujet au futur). Les bienfaits de la technique sont en voie d’annulation complète.

Par la médecine, nous avons éradiqué certaines maladies et allongé de quelques années l’espérance de vie. D’aucuns affirment que nous sommes à la veille d’une nouvelle révolution médicale qui pourrait doubler l’espérance de vie. En attendant, nous sommes confrontés au problème de masse de la fin de vie et, si cette nouvelle révolution médicale devait doubler, voire, pourquoi pas, tripler l’espérance de vie des seuls grabataires en fin de vie, ce ne serait qu’une massification du problème ; quand nous ne mourrons plus de mort naturelle parce que nous pourrons être indéfiniment maintenus dans un état végétatif, il faudra se résigner à mourir par suicide assisté. En outre, le remède universel des antibiotiques est en train de perdre toute efficacité, les microbes devenant résistants (l’élevage intensif a dramatiquement accéléré le phénomène, puisque de 70 à 75 % des antibiotiques administrés dans le monde le sont à des animaux d’élevage). Le problème n’est pas seulement que nous guérirons moins efficacement des maux relativement bénins comme les sinusites ou les angines ; nous verrons aussi resurgir des maladies extrêmement incapacitantes comme, peut-être, la syphilis congénitale, avec des enfants nés frappés d’horribles malformations. Les bienfaits de la médecine sont en voie d’annulation complète.

Par le droit, nous avons cherché à garantir à chacun la jouissance de sa propriété et de ses autres droits. Cela n’a servi qu’à exacerber la compétition intraspécifique humaine. L’exemple des États-Unis est éclairant. Ce pays, décrit par Tocqueville dans le fameux ouvrage que nous n’avons pas besoin de nommer, comme le plus égalitaire au monde non seulement en termes de droits mais aussi, et surtout, en termes de conditions matérielles, est aujourd’hui de tous les pays occidentaux le plus inégalitaire quant aux conditions matérielles. Les lois anti-trust qui devaient, en cohérence, garantir la jouissance de la propriété sont devenues, non sans une certaine cohérence également, des coquilles vides. D’un côté, assujettir la propriété privée à des régulations anti-trust est une limitation du droit de propriété ; d’un autre côté, l’accumulation de propriété par le jeu de la libre concurrence peut certes conduire à l’accroissement global de la production mais c’est au détriment de l’égalité des conditions matérielles, véritable fondement de la liberté économique américaine, à l’opposé de la ploutocratie en voie de consolidation définitive. Aujourd’hui déjà, le droit d’expression, par exemple, c’est-à-dire la libre diffusion des idées, cette pierre angulaire du système politique américain (et, à vrai dire, de lui seul), est entièrement entre les mains de quelques grandes fortunes, qui censurent à leur volonté la parole et la pensée de centaines de millions, voire de milliards d’internautes. Les bienfaits du droit sont en voie d’annulation complète.

Tel est l’état contemporain du compromis réalisé par les sociétés les plus avancées pour permettre la recherche du bonheur naturel. Ce compromis était fondé sur l’idée de progrès, autour des acquis cumulatifs des sciences empiriques, et de la vocation morale de l’homme cristallisée dans le droit.

ii

Ploutos l’halluciné

Précisément en ce qu’elle se fonde dans une compétition, la recherche du bonheur naturel est, dans ses modalités, irrationnelle. C’est ce que remarque Augustin, dans ses Confessions, lorsqu’il explique, notamment à l’épisode du larcin des poires (livre II), que le plaisir de voler en dehors de toute nécessité, et d’autres de ses actes qu’il improuve en rédigeant son autobiographie, viennent du fait d’être accomplis en groupe ou en vue du groupe. L’ostentation consubstantielle au désir d’être envié dans la compétition pour le bonheur rend toute limite fondée en nature inexistante, et les économistes ont donc beau jeu de souligner qu’il est impossible de fixer des limites à la croissance dans la mesure où elle ne satisfait pas seulement des nécessités naturelles et donc bornées. Seulement nous n’avons pas la planète qu’il faut pour nos besoins sans limite. Il convient de rappeler à cet égard que la croissance économique ne produit rien, car le principe à l’œuvre est que rien ne se crée, tout se transforme ; et si le principe comporte également que rien ne se perd, il n’en reste pas moins que des besoins sans limite ne peuvent trouver en vertu de ce principe aucune satisfaction durable puisque leur tendance est de croître alors que le principe ne le permet pas.

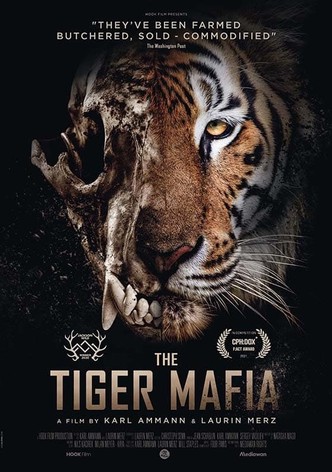

Nous voulons nous attarder un instant sur un exemple d’irrationnalité qui nous semble frappant, tiré du film documentaire The Tiger Mafia de Karl Ammann et Laurin Merz (2021), sur le commerce de la viande et des produits issus du tigre en Asie. Il n’existe pratiquement plus aujourd’hui, selon le conservationniste suisse Karl Ammann, de tigres à l’état sauvage. Les forêts d’Asie du Sud-Est sont à peu près vidées de leurs grandes espèces animales (ce qui, entre parenthèses, est de nature à rendre la défense de la préservation de ces forêts contre l’industrie du bois ou l’extension de terres agricoles – c’est-à-dire de la monoculture – d’autant plus fragile que ces forêts tendent à devenir des « espaces vides », d’où les grands animaux ont disparu). En revanche, s’est développée une industrie d’élevage de tigres en captivité, en violation des accords internationaux qui ne permettent de tels élevages qu’en vue de l’espèce vivant à l’état sauvage, ce qui n’est guère plus le cas pour le tigre. Les activités de parcs zoologiques liées à ces élevages et qui se justifient par des projets de réintroduction d’individus dans la nature sont une simple tromperie ; le véritable objet de ces élevages est la commercialisation de viande et de produits à base de tigre considérés en Asie comme des produits de luxe dans une logique ostentatoire irrationnelle. Le tigre était un animal dangereux pour l’homme et dont la chasse demandait de grands moyens : une peau de tigre, dans ce passé primitif, symbolisait donc les grands moyens à la disposition du propriétaire, typiquement un seigneur. Cet imaginaire se perpétue dans les nouvelles classes riches de Chine, du Vietnam, du Laos, de Thaïlande, de Birmanie, alors qu’il ne s’agit plus que d’animaux d’élevage engraissés dans des cages et abattus à coups d’électrochocs. La viande de tigre et le « vin de tigre », un alcool de riz dans lequel a macéré le squelette d’un tigre, se vendent encore, à des prix exorbitants, comme dotés de toutes sortes de vertus dans le contexte semi-magique de la « médecine traditionnelle chinoise », où la force du tigre à l’état libre se transmet via la consommation des produits organiques tirés de l’animal. Mais quelle peut bien être l’énergie « transmise » par un tigre ayant passé toute sa vie en cage, on se le demande. La raréfaction des tigres à l’état naturel alimente la logique ostentatoire du « tout ce qui est rare est cher ». L’élevage, avec l’organisation de la reproduction (en retirant immédiatement ses petits à la mère pour qu’elle se remette à copuler), permet une offre continue pour satisfaire les besoins d’une clientèle riche, et la compétition ostentatoire n’ayant aucun terme rationnel certains clients cherchent à se distinguer en achetant des bijoux en os de tigre rosés, plus chers et qu’on obtient en découpant le tigre en morceaux encore vivant.

Les classes riches fonctionnent partout selon ce type de schémas irrationnels et primitifs. En Afrique du Sud, on élève des lions qu’on lâche un jour sur une carcasse dans un enclos pour que de riches touristes dégénérés les abattent au fusil à lunette et ramènent les peaux chez eux, comme s’ils étaient des guerriers de la tribu ancestrale ayant risqué leur vie contre des bêtes féroces. Il faut avoir complètement décroché de la réalité pour adopter ce genre de conduite, en ne demandant au « faire semblant » que le minimum minimorum de vraisemblance, et pouvoir s’en satisfaire ; seulement, ce qui remplace le courage, l’audace, l’exploit physique, c’est l’argent, ces activités touristiques étant supposées réservées à une « élite », et c’est le message à faire passer dans la compétition ostentatoire : « mon argent m’a permis de tuer ce lion. » C’est le conservatisme des riches : ils sont conservateurs parce que primitifs, ils vivent réellement dans le passé le plus lointain.

Or rien dans la philosophie de Nietzsche, à qui nous ne voulons nullement faire l’insulte d’imputer ces goûts misérables, ne s’y oppose ; au contraire, tout dans sa philosophie les encourage. Le riche fait usage de sa force, c’est-à-dire de son argent, contre la bête féroce, c’est-à-dire le lion élevé en cage que l’on présente, occupé sur une carcasse, à la lunette d’un fusil. Il faut bien mal connaître le pouvoir de l’argent pour ne pas comprendre que l’illusion est entière pour le psychisme primitif et dégénéré. Le riche est dans la joie et l’exultation contre toutes les « moralines » ; et ce lion trucidé par lui de la manière la plus vulgaire jouit encore dans son estime d’une plus grande considération, en tant que représentant de la force naturelle, que la plupart de ses contemporains, à l’exception de ceux qu’il cherche à imiter.

(Si l’on réalisait une segmentation précise de ce marché barbare, on verrait certainement que ce que nous venons de décrire aux deux précédents paragraphes est plutôt cheap et que ceux qui payent pour ces fusillades visent à « faire comme » le plus riche qu’eux, qui chasse quant à lui des lions sauvages avec force 4×4 et petites mains veillant à ce qu’il ne revienne pas bredouille, mais l’illusion est la même parce qu’il faut toujours croire, dans ce « faire semblant », qu’au moins la chasse la plus onéreuse sur le marché a le même caractère que la chasse au lion dans le lointain passé, alors qu’il ne s’agit que de signer un chèque, le reste en découlant automatiquement.)

iii

Progrès et décadence

La force de la philosophie de Schopenhauer est qu’elle présente une phénoménologie descriptive intégrale de la moralité en même temps que du fait historique que la moralité ne s’étend pas comme quelque chose que l’on apprendrait. La moralité, selon Schopenhauer, est fondée sur le tat tvam asi de la sagesse hindoue : « Tu es cela. » En fondant son action sur cette pensée, l’idée de vouloir faire du mal à « cela », à ce qui n’est pas moi selon les apparences, est impossible car mon moi et cela sont selon la réalité la plus profonde, selon l’essence de l’être, une seule et même chose. C’est un peu l’idée qu’il ne faut pas faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas que l’on nous fît : on pense à son moi en pensant à autrui, avec cette différence qu’autrui n’est pas un autre moi, un autre avec son propre moi, mais, en réalité, la même chose que moi. Si je n’ai pas à penser à ne pas me faire du mal, ce que la morale tient pour évident, alors, dès lors que je pense qu’autrui, « cela » (y compris les animaux, même si Schopenhauer apporte là quelques tempéraments, notamment vis-à-vis du végétarianisme absolu) est la même chose que moi, je ne peux penser faire du mal à cela. Ce principe admis, son application dépend d’une certaine qualité de la faculté de représentation (Vorstellung) conférant au tat tvam asi une évidence plus ou moins grande. Tout le monde peut avoir entendu cette pensée et pourtant ne pas la concevoir, ne pas y trouver un frein à son propre égoïsme. Cette phénoménologie est donc, au final, une caractérologie : ceux dont la représentation est suffisamment claire et lucide reçoivent le tat tvam asi comme une évidence, et entrent dans la voie du renoncement car la poursuite du bonheur naturel n’est autre chose que la poursuite de buts égoïstes dont la conciliation avec le bonheur d’autrui est au mieux un compromis ; puisque je dois renoncer au bonheur intégral, quel est le sens de cette poursuite d’un compromis qui doit laisser l’égoïsme insatisfait ? Les autres ignorent plus ou moins ce principe et poursuivent donc plus ou moins agressivement leur bonheur égoïste. C’est une caractérologie : en fonction de la qualité d’un trait de personnalité, certains agissent ou peuvent agir moralement, les autres non. Une telle vue s’oppose à la philosophie de notre temps, qui voit dans ce genre de pensée une prémisse à l’eugénisme. Car une telle caractérologie permet de penser la possibilité d’une sélection artificielle des tempéraments disposés à la moralité, et l’éviction délibérée, programmée, scientifique des autres.

La philosophie de notre temps doit d’ailleurs, selon cette moralité, être jugée de manière négative. Comme elle s’oppose à la moindre sélection artificielle parmi les hommes en fonction de critères déterminés de leurs facultés, elle ne peut pas non plus voir que les moins égoïstes sont appelés à l’échec reproductif en comparaison des plus égoïstes. Ce point sera lui-même contesté : on assurera que l’égoïste, vicieux et taré, s’évince lui-même dans la compétition en raison précisément de ses tares ; on déclarera que l’intempérance comporte en elle sa propre punition sous forme de débilitation ; on montrera que la moralité est recherchée par l’un et l’autre membre des sexes opposés pour former le couple où se décide le succès reproductif, et ainsi de suite. L’eugénisme historique croyait fonder ses prescriptions sur le constat objectif que les éléments les moins utiles à la société se reproduisaient plus que les autres, et que la société avait le droit de s’opposer à cette tendance en raison de l’hérédité des caractères. Par un étrange renversement, le consensus contemporain de la psychologie évolutionniste est que le succès reproductif est au contraire corrélé à des traits a priori utiles à la société.

(Toutes choses discutées dans mon livre The Science of Sex: Competition and Psychology, dont le pdf est disponible en table des matières de ce blog. J’y conteste le point de vue du renversement, qui me paraît transposer de manière irréfléchie les schémas observés par l’éthologie des grands singes, à savoir la logique du mâle alpha, que l’on retrouve peut-être dans certains modèles de sociétés humaines que j’ai rassemblés sous le nom de « caciquisme » mais dont il est bien plus douteux qu’elle soit généralisée dans les sociétés plus avancées ; le point de vue antérieur ne disposait pas de données précises sur le fonctionnement des sociétés animales et n’était donc pas aussi tenté de vouloir comprendre les sociétés humaines à la lumière de telles données ; il était par ailleurs influencé par les réflexions de Malthus faisant intervenir un facteur de contrainte morale propre à l’homme, et ne pouvait donc penser chercher un modèle chez les primates.)

En particulier, le succès reproductif serait corrélé à la richesse. Ce que nous avons esquissé plus haut montre que ce n’est pas rassurant, loin de là, puisque ce qui s’hérite alors, se transmet de génération en génération, n’est pas seulement l’égoïsme de ces riches mais leur primitivisme, leur « conservatisme », au sens de passéisme de gens complètement inadaptés à la réalité, qui « chassent » le lion en cage, « se tonifient » avec la force du tigre en buvant du sang d’animaux élevés en batterie et dont la vie n’est qu’une lente agonie, sont capables des comportements les plus déréglés pour étaler un statut monétaire dans une compétition ostentatoire irrationnelle. De même que, selon l’eugénisme historique, les tarés pauvres se reproduisaient davantage que les autres couches de la population, ici les riches tarés se reproduisent davantage ; leur inadaptation à la réalité n’empêche pas, favoriserait au contraire leur succès reproductif, conduisant les sociétés au chaos via la barbarie.

Une caractérologie n’est pas nécessairement un biologisme mais l’idée que le caractère soit entièrement décorrélé de la morphologie et de la physiologie n’est pas non plus très vraisemblable. La personnalité des animaux est reflétée par leur morphologie individuelle. On pratique la sélection artificielle sur des animaux depuis des millénaires, depuis des époques où l’homme n’aurait eu, selon l’idée reçue, aucune notion d’évolution naturelle, mais celui qui constate l’hérédité des caractères dans les espèces animales a forcément l’idée plus ou moins nette de l’évolution de ces espèces : il sait que si, dans une génération, tels individus se reproduisent et tels autres ne se reproduisent pas, l’espèce présentera tels caractères plutôt que tels autres à la génération suivante. Il ne s’agit pas de minimiser l’importance des réflexions de Darwin sur le mécanisme de l’évolution, mais la connaissance empirique de l’hérédité (« tel père, tel fils ») est un indice suffisant de la connaissance de l’évolution. Avant la sécularisation de la pensée, cette conception s’arrêtait certes le plus souvent à la fixité des espèces, à savoir que l’on envisageait peu la possibilité qu’un taxon évolue en un autre taxon, et en particulier elle s’arrêtait à la fixité de la nature humaine, que l’on se refusait à penser comme pouvant être évoluée d’un autre taxon, à savoir d’un primate. On fera simplement remarquer à cet égard que le « chaînon manquant » (ou l’ancêtre commun) n’est toujours pas connu, c’est-à-dire qu’il manque ni plus ni moins que la preuve matérielle que l’homme descend du singe.

Pour la caractérologie, la disposition à la moralité, qui dans l’ensemble présente des caractères utiles à la société, est définissable et potentiellement corrélée à des mesures physico-physiologiques : prémisse de l’eugénisme. La morale en tant que juste milieu se conçoit sans problème comme l’utile au point de vue social, surtout quand ce juste milieu se définit circulairement comme un compromis collectif sur les notions de mesure et d’excès. La morale ascétique n’a plus le même statut utilitaire : pour les critiques de la religion, cela devient du parasitisme. Par ailleurs, nous venons de dire que la philosophie de notre temps s’opposait à l’eugénisme et personne ne le contestera (l’interdit de l’eugénisme est acté dans la législation des États), pourtant nous avons d’autres fois présenté cette même philosophie comme un biologisme. La philosophie de notre temps est contradictoire, tout simplement ; il n’y pas lieu de s’en étonner beaucoup.

Nous considérons comme décadent le riche primitif, qui ne peut être primitif que parce qu’il est dégénéré et que sa vie mentale le plonge sur le mode hallucinatoire dans l’état qui devait être celui du chaînon manquant de la théorie, sans possibilité mentale de donner un sens concret à tout ce qui ne s’insère pas dans ses schémas bruts d’agression et d’exploitation. Il est temps que la démocratie serve à quelque chose et prévienne, par l’exercice du pouvoir majoritaire, les conséquences du pouvoir de l’argent exercé par ces primitifs dangereux. Ces primitifs sont en même temps le principal agent du progrès puisque c’est par leur capital industriel et financier que le mythe trouve une expression concrète, qu’il se réalise dans le monde. La réalité du progrès est la négation du mythe du progrès. Nous avons parlé plus haut des « bienfaits » de la technique et de la médecine (en voie d’annulation) mais ce n’est que par concession au mythe que nous avons employé ce terme, car les acquis du progrès se sont toujours payés à prix coûtant, et plus le mythe se concrétise, plus sa nature mythique devient manifeste par l’excès du prix payé.

*

*

Que puis-je être dans un troupeau démocratique sur le point de disparaître dans l’incendie de l’abattoir ? Je peux être, moyennant quelques bassesses, Ploutos l’halluciné qui chasse et risque sa vie dans la savane ancestrale. Ploutos le tueur de dragons !

*

Le Gestell et la barrière de Melilla

Annexe à Le Dasein comme « problème anthropique » (x)