Category: poésie

Gérard Blua : Une brève anthologie

Le poète Gérard Blua, écrivain, éditeur (Le Temps Parallèle, avec Jean Siccardi et Jean Aron, Autres Temps), animateur culturel (mouvement Expression Delta, échanges culturels internationaux dans le cadre du Centre culturel de Marseille…), me fait l’honneur de publier sur ce blog une anthologie poétique de mon choix.

Les origines à la fois grecques et italiennes de Gérard Blua le prédestinaient à vivre à Marseille, « seconde Athènes » sous la plume de Joachim du Bellay, aux fondements et florissement plus anciens (et peut-être plus durables) que ceux de Lutèce. Ce choix de poèmes montrera cependant que la poésie de Gérard Blua ne fait pas dans la couleur locale. Dans cette poésie qui va du vers libre au vers blanc (sous l’influence de l’écriture musicale, car Gérard Blua est également l’auteur-compositeur d’une centaine de chansons enregistrées à la Sacem), la culture est une ouverture sur le monde : latinité américaine (Pedro Mir), latinité orthodoxe (les poèmes à la Roumanie), Méditerranée nord-africaine (les poèmes à l’Algérie), Québec (avec un recueil publié à la fois en France et au Canada), etc. En tant qu’éditeur Gérard Blua a fait une large place à ces littératures.

Dans sa poésie onirico-politique, marquée par la répression des intellectuels en différents pays, notamment dans son recueil de 1982, j’aime voir, bien qu’il ne m’ait rien dit à ce sujet, la situation de la Grèce au temps des colonels.

Qui plus est, Gérard a nourri le dialogue des arts, car il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’artistes présentant des peintres méditerranéens : Jean-Paul Moya (dont les belles muses masquées servent d’illustration principale à cette anthologie), Georges Briata, Léon Zanella, Pierre Ambrogiani…

N.B. Dans l’anthologie, les notes en italiques appelées par un obèle sont de ma plume.

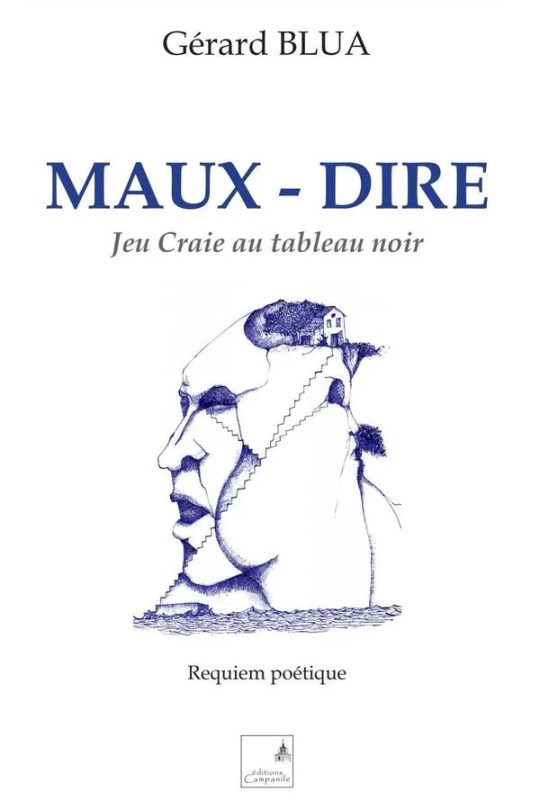

Maux-Dire : Jeu Craie au tableau noir

(Le Temps Parallèle, 1982 1e éd. ; Éditions Campanile 2020 éd. revue et augmentée)

.

À Richard Martin†

Je dédie ces écrits

à toutes les plumes du monde

dans du plomb vil emprisonnées

à celles qui le furent

à celles qui le seront

car c’est la contradiction historique du plomb

de ne pouvoir affirmer autrement

l’incommensurable poids d’une plume

†Vu que le nom de Richard Martin apparaît plus d’une fois dans ce choix de poèmes, je crois bon d’indiquer qu’il s’agit du comédien et dramaturge, fondateur et directeur du théâtre Toursky (nommé en hommage au poète Alexandre Toursky) à Marseille, où entre autres Léo Ferré s’est souvent produit.

*

Mais les oiseaux insistent et s’appellent

Furie qui se multiplie

Et pousse leur infini

Dans les limites fragiles

De mon crâne

Craquements sifflements éclairs

Qui ?

Peut-on seulement être sûr de son lit

Qui ?

Ai-je su nager vers la notice d’emploi

Qui ?

Je demande le chemin des issues de secours

Qui ?

Craquements sifflements éclairs

Dans mon crâne

Qui sonne ?

Ma main vient de saisir ton corps mon ancre

Ma femme

Quelque part dans les pierres tranquilles

De chez nous

J’abandonne le navire sans mât aux voiles froissées

Par l’empreinte de nos deux corps

Ne t’effraie point les oiseaux sont partis

Sauf un qui tourne encore dans ma mémoire

Où il me cherche depuis que je suis né

*

Ils m’ont demandé mon nom

Et j’ai répondu

VIVRE

Dans la pièce d’à côté

Le bourreau aiguisait ses dents

Sur la meule du temps

Crissement insupportable

Acide coulé dans mes oreilles

Incandescence du son

Calcinant mon cerveau

J’ai voulu répéter

Mais ils m’ont dit

Que dans le fond

Tout cela

N’avait plus d’importance

*

Je me souviens :

Il y avait des fleurs sur ses lèvres

Et ils asséchèrent sa bouche

Il y avait des fleurs dans ses mains

Et ils guillotinèrent ses doigts

Il y avait des fleurs dans ses yeux

Et ils émondèrent son regard

Il y avait des fleurs dans son cœur

Et ils coupèrent les tiges de sa vie

Je me souviens

Nous trouvâmes ses graines

Dans les boues d’un régime

Les fanges d’un Système

Les déserts despotiques

Ses graines envolées

Dans les râles d’un peuple essoufflé

Nourri sourdement de sa sueur

Ses graines qui nous parlent sans cesse

De Lui mon frère de Lui mon double de Lui moi-même

Mais les fusils ne le savaient pas

Mais les fusils ne le savent pas

Mais les fusils ne le sauront pas

Je me souviens

De toutes mes morts fécondes

Comme Sisyphe de sa pierre

*

Je suis las

De leurs griffes de leur bave de leurs morsures

De leurs insultes de leur cris de leurs coups

La médiocrité m’imprègne me ronge se diffuse

S’insinue dans mes silences brûle mes mots

Les portes claquent les fenêtres battent

Dans mon crâne tout s’effrite se lézarde et entre

Dans la lente agonie de l’abandon définitif

Je cherche cependant sans espoir un repaire

Une marque une tache peut-être un souvenir

Quelque chose qui dise que j’existe

Un lien qui me rattache encore à moi-même

Mais leurs yeux nauséeux derrière leurs bureaux

À l’abri des lumières pointées

Gomment mes tentatives délavent mes efforts

Étirent mon cadavre sous ma peau fatiguée

Je suis las

De mes souffrances de mes résistances de ma vie

De mes errances de mes appels de mon doute

Et quelque part au plus profond de moi-même

Dans les ultimes caches de mes luttes clandestines

Traqué fourbu cerné rampant mais fuyard heureux

Un inconnu qui me ressemble

Et m’a longtemps habité dans mes caves contradictoires

Commence

La grève de ma fin

*

Sans cesse ils m’interrogent

Et je n’ai toujours pas compris

Ce qu’ils veulent savoir

Rien

Je crois certainement

Rien

Ils font partie

De ces laborieux bureaucrates

Dont le travail est de questionner

Bien

Je crois certainement

Bien

Mais qu’une seule réponse de ma part

Dérouterait violemment

De leur interprétation de l’aveu

*

Le requiem de mon cœur

Déverse et rythme un flot de musiques

De sang

Mon corps est à l’écoute systématique

De sang

Mes yeux se gorgent de l’intérieur

De sang

Ma bouche pâteuse s’imprègne

De sang

Mon être vibre et s’apaise

De sang

Les chants s’étirent et gonflent mes veines

De sang

Mélodies souveraines royales sous le masque

De la dépouille vaine que je laisserai

Sèche apparence épouvantail et mue rien

Oh hurlez cuivres cordes et percussions

Partition magistrale qui force le passage

Hurlez en moi jusqu’à cette dernière note

De sang

Dont je suivrai le cortège vibratoire

De sang

Jusqu’à l’ultime secret de mon cerveau

Et je me coucherai parmi mes souvenirs

De sang

Enfin tous retrouvés

*

Les journaux étaient silencieux

Ou bien n’étaient pas

Les voix des haut-parleurs

Les images des lucarnes

Tout forgeait un univers qui n’était pas

Mais à l’apparence nécessaire

ELLE

demandait voulait savoir demandait

vertige tourbillon tourmente folie

LUI

n’existait plus n’avait jamais pas

Imaginaire déposé aux pieds du meurtre

Rires des mercenaires

Rires des fonctionnaires

Regards lourds des voisins

Des autres de tous rires

Les libraires eux-mêmes ne connaissaient plus ce poète

Alors assise au bord du trottoir les pieds dans le caniveau

Au plus profond du gouffre de haine creusé par mille regards

ELLE

pensait à sa chance d’avoir créé un rêve

Et d’avoir pu l’aimer le vivre le posséder

*

Ils avaient traîné son corps sans vie apparente comme l’on sort le taureau

De l’arène après le spectacle bouffon et terrible et sanglant et comme l’on

Sortait certainement les esclaves du cirque après que les pouces se fussent

Baissés voilà des millénaires que l’on traîne les mêmes et que les mêmes

Les traînent dans une même ocre poussière qui enveloppe les mêmes rites

Et les mêmes pouvoirs et provoque la même toux de rage dans les mêmes

Gorges qui fixent les mêmes couteaux voilà des millénaires encore que les

Mêmes têtes se tournent pour ne rien voir et cachent les mêmes visages

Dans les mêmes mains agitées d’un même tremblement celui de la même

Peur qui fortifie une même lâcheté et qui perpétue un même Système et

Un même ordre suprême dans une même éternité et voilà des millénaires

Enfin que dans ces mêmes corps sans vie apparente que l’on traîne vers

Des mêmes lieux d’un même inconnu dans un même but s’accrochent les

Mêmes dernières pensées qui se pétrifient dans les mêmes ultimes mots

J’aime

Comme si les mêmes soleils devaient toujours briller et les mêmes lunes

Se satisfaire d’une même aridité d’une même solitude d’un même silence

Ils avaient traîné son corps sans vie apparente en éboueurs consciencieux

des dieux dans un étrange crépuscule vers un égout final où il faudra bien

un jour se décider à fouiller les traces encore palpitantes et chaudes de la

Vraie Beauté

*

Ivre Québec (Écrits des Forges/Autres Temps, 2002)

.

Des tourbes limoneuses

Ruisselant dans mon crâne

Me vint l’idée du feu

Des mangroves secrètes

Au tréfonds de mon être

Le chant de l’inaudible

Mais de quel labyrinthe

Catacombe ou volcan

La lave du poème ?

*

De mes faims infantiles

De mes banquets impies

Quelle famine reste ?

Cannibales amours

Dressées sur autels borgnes

Demeure le remords.

Au ventre du langage

Ferments et borborygmes

La nausée comme une encre.

*

Le rêve mord

Bleu

Les rives de la vie

Bleue mort

Qui se retire

Comme une vague

*

Ne l’a-t-on jamais dit

À vos chaînes ?

Ailleurs est une fleur qui vous aime

.

Une attente vous rêve

Bien au-delà de vous

Vivre renaît de chaque escale

Terre froide terre givre

Bouche estuaire

Qui attend un si long baiser

Balbutiements qui percent

Flots et effluves

De nos étreintes de brumes bleutées

*

Car du saphir qui sourd

En aurores fragiles

À l’améthyste crue

Sertie de crépuscules

Quel souffle rêverait

Sa bleue éternité

Sous l’aile du corbeau

En spirales de jais

D’alabandine de la mort ?

*

Au cœur des trois rivières

Une île si tranquille

Qui se voudrait frontière

*

Est-ce mensonge que revivre

Illusion qu’oublier l’oubli ?

J’affirme l’éternité de l’été.

*

Dernier regard

Je suis d’une mosaïque

De mille exils

Aux couleurs de rêve et de sang

Tout en moi

Est fragment des différences

Qui mêlèrent leurs amours dans le Temps

Trace aussi

Des meurtres qui expatrièrent

Et des crimes qui accueillirent

Car pour être là aujourd’hui

Combien furent ailleurs

À espérer pour moi, l’inconnu de demain

Et si je brûle en ce lieu désormais

Que d’autres voudraient clore

C’est du feu d’entrailles lointaines

Jusqu’à cette quiétude parfois

Voile doucereux de leurs mensonges

Qui ne soit l’écho de mes cris séculaires

Car une lumière sans mémoire

Que serait-elle d’autre

Si ce n’est la récurrence des ténèbres

Et le silence terrible des oublis

La mort infiniment renouvelée

Des vies que je porte en mon ventre

Mon sang n’est pas le mien

Offert par mille hémorragies

Et puisque je te le donne

Je suis de ton visage

Tout autant que tu es du mien

Étrange étranger qui me ressemble tant.

*

Dans le cheminement de l’œuvre (Autres Temps, 2007)

.

Ceci,

à toi qui as les yeux fermés,

à toi qui les ouvres mais ne vois pas,

à toi qui vois mais ne regardes pas,

à toi qui regardes mais ne cherches pas,

à toi qui cherches mais ne trouves pas,

à toi qui trouves mais ne comprends pas,

à toi qui comprends,

mais qui fermes les yeux.

*

D’Algérie

Terres démembrées

après le terrible hurlement de la fracture

que nous racontez-vous ?

Alors que le sable s’engouffre

dans les meurtrissures de la ville

et dans les plaies béantes

d’hier la vie.

Alors que les vents tranchants

étêtent

ce qu’il reste de l’arbre ou de la fleur

assèchent

l’ultime résistance d’une fontaine.

Éboulis de pierre

ravines de béton

masquant les visions d’étages

érigés par des mains d’espérance

blanches ailes-bâtisses

aux yeux bleus dressées vers le soleil

que nous écrivez-vous ?

Alors que le silence

progresse désormais dans ses failles

s’insinue dans cette neuve catacombe.

Alors qu’une mortelle éternité

depuis étouffe la mort.

Ruines écartelées

dans les souffrances d’une mémoire torturée

que nous montrez-vous ?

Alors que le rire d’un enfant

éclate de rouge

sur la roche martyre.

Signature du rut de la bête.

Alors que le sillon s’endort

dans la nuit de l’oubli

et momifie ses graines inutiles.

Cadavre craquelé

d’une terre abandonnée au meurtre.

Renverser le cours de l’oued

Et de l’Histoire

quelle seconde y suffit ?

Tellurisme totalitaire

transformant le paysage de l’homme

en charnier de pierres pourrissantes.

Mais combien de millénaires

pour désenfouir

notre regard complexe sur le monde

et retrouver les traces

d’une si longue naissance ?

Lutte permanente pour une autre existence.

C’est ainsi qu’ils ont cru

ramener un pays de lumière

au stade le plus primitif de la vie.

Peurs qui courent dans les déserts.

Fureurs qui émondent

et règnent sur la famine des faibles.

Doctrines qui rajoutent

deux pattes à l’humain vaincu.

Mais la parole ne meurt jamais

avec la langue coupée.

Les voix savent se poser

et attendre

en marge des gorges tranchées.

Sans visage et sans nom

elles connaissent la permanence du dire.

Cela fait si longtemps

que l’ombre s’obstine à leur silence.

Invente des flots furieux et des cendres impassibles.

Des coulées de tombes.

Mais derrière le linceul terrible

des tremblements de verre

toujours demeure

l’éternité du souffle des poètes.

*

De Roumanie I

Dans la nuit de Breaza

les œufs multicolores

des Pâques byzantines,

lucioles libérées

d’une géhenne inculte,

paroles de terres neuves

portées au bout des lèvres

de l’ami et poète.

Et puis le havre quiet

d’un voyage roumain.

C’était l’espoir

et un ciel sombre

dans les bagages épars

d’une attente en apnée

au profond de l’enfance

de la fête orthodoxe

Grèce entremêlée

au partage constant

d’un Marseille à l’aplomb

du mythe et de son rêve.

*

De Roumanie IV

Breaza cachait dans sa nuit

les œufs multicolores de sa Pâque.

Sans bruit

sans chant

sans lumière

se refermait le cercle

dans la dérive des gestes

et la détresse des esprits.

En un ailleurs introuvé

la cérémonie liait d’autres hommes.

Perdus dans l’âge retrouvé

d’une humanité sans âge,

nous allumâmes nos bougies

aux simples étoiles

du feu de nos regards.

Célébration de l’incandescence

pour qu’un monde s’éclaire

d’entre les boues régnantes

et qu’un songe s’élève

de la pierre meurtrie.

Où êtes-vous églises illuminées

de fidèles connaissant vos routes,

ignorantes obstinées

d’errants et d’égarés

au plus près des vérités qui vous érigent ?

*

Pour survivre

J’ai roulé en moi

La pierre du tombeau.

*

Croire

au tréfonds d’une chair improbable

brodée d’urgence et de présent

que naître n’est qu’être

début de toute chose

Creuser

à fleur d’espace

la dérive de l’origine

en ce rêve fou

de désenfouir la vérité

Et traîner

la mortelle poussière

d’un crâne-lune en ruine

coquille pitoyable d’escargot erectus

sur l’orbite de l’erreur

*

Traces (Éditions Campanile, 2018)

.

À Yves Berger

C’est désormais la boue

Qui perle des voix

Et inonde

Les cerveaux de Panurge

Le poids, le nombre, la quantité

Sont les valeurs suprêmes

Du squelette blanchi

De la démocratie

Le brouhaha étouffe la pensée

Le bruit se veut musique

Les taches sont l’écriture

La langue se dessèche

Le vide remplace le vivre

L’inculture ouvre ses écoles

Quand la médiocrité

Découvre ses tribunaux

Et les petits marquis

Sous leurs bonnets phrygiens

Applaudissent le bal des mâchoires

Qui déjà se délectent

Du festin de leurs propres mains

*

À Pedro Mir†

Regarde

Enfant des terres nôtres

Homme de l’avenir

Lové sur ses racines

Femme espérant le jour

Venu de ses entrailles

Regarde

Où les yeux

Crèvent d’être des yeux

Ces cages que l’on brise

Terres vivantes

Porteuses de peuples vivants

Regarde

La pierre de naissance

Le bois de l’existence

Le sable éparpillé

De l’autre mort

Le sel de la misère

Regarde

Frère lointain

D’exil en abandon

De fuite et de censure

Rêve en persécution

Tressé de mille gestes

Regarde

L’immortel drape le poème

Du chant de ta mémoire

Les aubes dans ta trace

Désormais s’obstinent

À forger l’imaginaire

Regarde

Le contrepoint de ta musique

Et la parole viendra après

†Ce texte au grand poète de République dominicaine Pedro Mir est déjà paru sur le présent blog, en annexe de mes traductions de poésie dominicaine (ici). Gérard Blua a participé dans les années 70-80 à des échanges culturels entre la République dominicaine et la France, à l’occasion desquels il s’est lié d’amitié avec Pedro Mir.

*

À Jacques Prévert

Il était le plus laid

Elle était la plus laide

Mais ils se plurent

Dès le premier regard

Et l’Amour ce jour-là

Retrouva son vrai visage

*

À Richard Martin

Ouvrez !

La porte retentit

Quelque chose

Est derrière.

Ouvrez !

Car peut-être

Est-il temps encore.

Ouvrez !

Le volet si rouillé

Ou bien

Vos yeux.

Ouvrez !

La terre riche !

Ouvrez !

Le ciel limité !

Ouvrez !

Le cœur engourdi !

Ouvrez !

La porte retentit

Quelque chose

Est derrière.

Ouvrez !

Avant que la main libre

Dessus

Ne soit clouée.

*

À Hélène Perret

C’était un jour sans oiseaux sur la mer.

Le froid rongeait les roches avec ce parfum âcre qui sied aux amours impossibles. Un silence opaque habitait les vagues dans leur lent mouvement affectueux vers un rivage méprisant leurs caresses. C’était comme un hiver installé dans un corps blotti au creux d’un rêve inaccessible. Avec des hémorragies de glace au bord des yeux. Et le long frisson de l’immobilité qui installe son sommeil complice. Le vent s’acharnait sur les dernières paroles devenues sans importance. Vieillies par l’absence. Que faisaient-elles là sans l’écrin de leurs lèvres ?

C’était un jour sans demain et sans hier.

L’inertie étirait ses venins sur les heures trop tendres. Une poussière âpre étouffait les désirs dans les ventres de pierre. C’était comme une chair figée dans son refus. Rien n’indiquait pourtant que jamais, ici, dans le ruminement de la séparation, ne fut un sourire de fleur. Car tout n’était qu’inanité sans la moindre sueur d’envie. Mais le sable, qui coagule dans les veines. Alors, quelle larme attendre d’un rocher, si ce n’est cette algue déchirée, arrachée au cœur de l’insondable ?

C’était un jour sans moi, car je l’avais vécu.

*

Funériales (Éditions Campanile, 2021)

.

Pour Richard Martin

C’était un jour comme les autres

Un jour de foule aveugle

Un jour de système qui va

Dans les couloirs de Panurge

Un jour d’incommunicabilité

Et de têtes courbées

Dans leurs mangeoires

Un jour de grève sans fin

Simplement

Un théâtre avait disparu

Sur les ruines de la tragédie

Tu as demandé pourquoi

Pourquoi as-tu demandé

Pourquoi

Et ils t’ont dit

Que tu n’avais pas changé

Il est des systèmes qui tuent

Et d’autres qui regardent mourir

Toi, de ton talent, de ta carrière

Et du marbre de ton verbe

Tu témoigneras de cette différence

De toute l’éternité de ta présence

*

Pour Pierre Gennat†

Visage

Au tronc noueux

Sous le scalp des feuillages

Doigts

De pierres dressées

Ou bien lèvres d’argile

S’ouvrant

À l’estomac

D’une terre fétide

Et le vent

Qui te frôle

Mais ne t’éveille pas

Où es-tu où dors-tu

Ne peut-on rien changer

Au cours de toute chose

Au cours de tout ce qui est

Au cours du long torrent

Qu’est le sens de l’Histoire

Ne peut-on rien changer

Où es-tu où dors-tu

Mon œil est impuissant

À saisir les destins

À maîtriser les vies

À offrir le regard

Responsable et si vrai

De l’absence mortelle

†L’illustrateur Pierre Gennat, aujourd’hui décédé, était lié au groupe artistique et littéraire Expression Delta animé par Gérard Blua à Marseille dans les années soixante-dix. Victime d’une maladie incurable qui le plongea dans une forme sévère de dépression, il a détruit la plus grande partie de son œuvre, dont il ne reste par conséquent, et malheureusement, que quelques traces trop rares.

*

L’écho est le reflet du regard (Éditions Maïa, 2021)

.

À Richard Martin

Dormez braves gens

Dormez

Le printemps veille

Et tire ses lourdes chaînes

Dormez

Et clôt ses griffes raides

Dormez

Soyez en paix

Les fusils

Sont en fleurs

De la versification 2

Le présent billet fait suite à Versification française : Prolégomènes (x). Dans la mesure où je n’entre pas encore ici dans un exposé méthodique des règles de la versification, on peut considérer qu’il s’agit de prolégomènes à nouveau. Cependant, le lecteur qui n’aurait pas une connaissance générale des principes de la versification aura peut-être du mal à suivre, car il s’agit de la présentation critique, sur quelques points particuliers, d’une brochure présentant ces règles ; dès lors que j’aborde des points particuliers, il est à craindre que le défaut de familiarité avec les principes généraux rende cette lecture difficile.

Je tiens cependant à rédiger cette note préalablement à des travaux plus pédagogiques (au cas où je déciderais un jour de m’atteler à cette tâche) afin d’appeler l’attention des poètes souhaitant se familiariser avec la versification française sur certaines erreurs, imprécisions et confusions que j’ai trouvées dans cette brochure, dans la lignée de mon précédent essai, où je dénonce entre autres choses une fâcheuse erreur de présentation et, semble-t-il, d’interprétation relativement aux allitérations et assonances, de la part de personnes dont les qualifications sont a priori au-dessus de tout soupçon (en gros, des professeurs de lettres).

*

La brochure dont je veux parler, pour commencer n’a pas de titre. Il s’agit de feuillets imprimés que m’a remis il y a une dizaine d’années une poétesse qui s’occupait à l’époque d’une revue appelée Les Céphéides ainsi que d’un prix de poésie Maurice Rollinat. Cette brochure de seize pages est en deux parties : « Du vers » (pp.1-14) et « Des formes fixes » (pp.15-6, visiblement incomplète puisqu’elle ne parle que du sonnet). Je ne trouve aucun nom d’auteur.

L’auteur anonyme résume, c’est assez clair, le point de vue du poète Martin-Saint-René (pseudonyme de Gustave Lucien René Martin, 1888-1973), nommé à de multiples reprises. Martin-Saint-René est l’auteur d’un traité de versification –non cité par notre auteur anonyme– sous le titre assez pompeux† de Précis de poésie pour servir à la composition rationnelle des vers, qui serait de 1932 (réédité en 1953). C’est vraisemblablement ce précis que suit la brochure anonyme.

Cet auteur anonyme indique d’ailleurs formellement suivre l’œuvre de Martin-Saint-René. Il écrit en effet, p. 11, à la section « De la diphtongue » : « Voici les tableaux, merveilleusement clairs, établis par Martin Saint-René et que sa dévouée secrétaire et exécutrice testamentaire Louise Chassagne m’a autorisée à faire paraître, puisque je poursuis sa tâche. »

Il convient que je cite mes propres sources avant d’aller plus loin car mon point de vue s’appuie sur elles quand il diffère de celui de l’auteur anonyme et/ou de Martin-Saint-René (que j’abrégerai à présent en MSR).

Ces sources sont au nombre de deux : (1) L’art des vers d’Auguste Dorchain (1857-1930), 2e édition, sans date (il semble, après une rapide recherche, que la 1ère édition date de 1905 et celle-ci de 1920), et (2) Le Dictionnaire des rimes, précédé d’un Traité de versification française, de Louis Cayotte, de 1913. Le traité de Cayotte fait 38 pages. Comme la plaquette tirée de MSR, c’est donc un vade-mecum pratique, tandis que le livre de Dorchain, de plus de 400 pages, est en quelque sorte un traité scientifique (ce sont les réflexions d’un poète sur son art).

Les trois auteurs cités sont tous des représentants du classicisme le plus exact, et il convient ici d’ouvrir une parenthèse. Parmi les grands noms de la poésie française, certains, comme Aragon, écrivaient encore en vers dans les années soixante (voyez par exemple les poèmes du Fou d’Elsa, 1963). Le plus souvent, ces œuvres ne suivent cependant plus le corpus des règles dites classiques mais un mélange de ces dernières et d’innovations, quant aux rimes, au compte des syllabes, etc. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le genre « néo-classique » bien que ce dernier se caractérise en fait principalement par l’idiosyncrasie, chacun y allant de sa façon de versifier (quand il serait tellement plus simple, et sans doute de meilleur goût, dans ces conditions, d’écrire des vers libres). Les règles néo-classiques suivies par nos poètes célèbres sont néanmoins celles, à peu près, qu’a rappelées Aragon dans l’essai La rime en 1940 (dans le recueil Le Crève-cœur) et concernent en particulier la distinction des rimes féminines et masculines, à la suite des remarques de Guillaume Apollinaire à ce sujet. – Je reviendrai, Deo volente, sur cet essai d’Aragon dans un autre billet.

D’autres poètes encore, tels que Robert Sabatier, ont continué d’écrire des vers classiques mais sans rimes, des « vers blancs » (voyez par exemple Icare et autres poèmes, 1976). Comme ces vers sont en outre insérés dans des strophes régulières, on a au premier regard une poésie tout ce qu’il y a de classique. Où manque cependant l’élément le plus déterminant. Si certains de ces vers sont assez beaux, l’intérêt d’une telle démarche n’est toutefois guère évident. Y a-t-il rien qui puisse donner le sentiment de la décadence littéraire comme cette imitation sur le mode inférieur, tout comme l’architecture de l’Égypte ancienne, contrainte, aux basses époques tardives, d’imiter en dégradé la technique des anciens que l’on n’arrivait plus à reproduire ? Je crois sincèrement que le vers libre est préférable à toutes ces imitations où la plupart des prétendues innovations vont dans le sens de la facilité : chez Sabatier et ceux qui l’auraient suivi (s’il y en a), on continue de compter les syllabes mais on ne rime plus, chez d’autres, comme Aragon, on continue d’écrire des alexandrins mais on ne respecte plus la césure à l’hémistiche, etc. Au moins le vers libre peut-il passer pour un choix délibéré, conscient, raisonné contre la prosodie et donc se défendre par-là d’être une forme de décadence, se réclamant au contraire d’un renouvellement. Autant je fais crédit à cette démarche, autant les divers compromis « néo-classiques » m’inspirent le plus grand scepticisme.

D’un autre côté, les théoriciens de l’art classique ne sont pas non plus toujours modérés††, et il existe une réelle tendance à vouloir enserrer la versification dans des contraintes toujours plus grandes. Alfred de Musset s’opposait déjà à l’enrichissement imposé de la rime, par exemple, et je l’approuve, en particulier parce que c’était un pas vers ce qu’Apollinaire et d’autres critiquaient en introduisant des innovations « néo-classiques », à savoir que plus la jauge de la richesse d’une rime est haute plus on restreint le nombre de mots pouvant rimer entre eux et donc plus on va vers un état de la poésie où les mêmes mots riment ensemble. (C’est déjà une admission assez pénible, pour un poète classique, que lorsque Lamartine emploie le mot « cieux » à la rime, il y a de bonnes chances –je n’ai pas fait le calcul mais un logiciel le pourrait facilement– qu’on trouve des « yeux » au vers suivant.)

Je pose en principe (de ma propre pratique poétique) que la poésie classique a historiquement atteint son équilibre et qu’elle ne peut plus évoluer dans un sens ou dans un autre, ni vers moins ni vers plus de contraintes, si ce n’est marginalement, sans dégénérer. Ce point d’équilibre est représenté par Victor Hugo, dont les « révolutions » sont à vrai dire, du point de vue contemporain ignorant de la technique prosodique, totalement imperceptibles, car elles ne portent que sur (1) une plus grande souplesse dans la césure de l’alexandrin, qui reste cependant toujours à l’hémistiche, et (2) une plus grande souplesse dans l’enjambement (d’un vers à l’autre, par un retour à ce que permettait la prosodie française avant Malherbe).

S’agissant de (1), je souscris ; s’agissant de (2), tout en souscrivant, je ne peux m’empêcher de constater qu’elle entraîne des effets choquants dans la scansion. (En réalité, c’est le cas de [1] également et je ne suis donc pas très cohérent, mais les effets choquants de [1] me paraissent moins critiquables, car bien moins choquants, que ceux de [2]). Peut-être faudra-t-il admettre un jour que le point d’équilibre était atteint, en réalité, chez Malherbe, Boileau, Racine, que les révolutions, imperceptibles pour le commun, du père Hugo sapaient le vers en attaquant la scansion, et qu’après lui la versification classique ne pouvait par conséquent, à terme, que s’écrouler ?†††

Les grands versificateur ultérieurs, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud…, qui ont révolutionné la poésie à leur manière, n’ont cependant produit aucune innovation dans la prosodie elle-même (voyez néanmoins les remarques à 1/ infra sur les vers impairs). Leurs effets les plus novateurs sur le plan formel sont dans la continuité des innovations (1) et (2) introduites par Hugo. Puis vinrent les innovations d’Apollinaire déjà évoquées et nous entrons alors dans une nouvelle ère que l’on peut qualifier de crépuscule de la poésie classique. Mais, comme Hugo en son temps, Apollinaire cherchait à remédier à des problèmes au sein de la forme, sans considérer que la forme elle-même avait fait son temps. Cependant, et c’est un point que je discuterai en examinant l’essai précité d’Aragon, on peut critiquer ce point de vue lui-même, tout comme on pouvait critiquer celui de Hugo, dans les innovations duquel pourrait être décelée la cause première de la décadence ultérieure. Certes, il m’en coûte d’écrire cela, puisque je suis, au plan formel, la versification « hugolienne » dans ma propre activité. D’autre part, la poésie classique est devenue secondaire dans toutes les littératures occidentales et l’évolution ne peut donc guère être imputée à tel ou tel auteur – si ce n’est par l’influence prédominante de la littérature française sur nombre de littératures européennes encore à l’époque.

Toujours est-il que telle est la poésie que nous appelons ici classique, non celle de Malherbe et Boileau (qui l’est, indéniablement, à un stade de ses conventions plus ancien) mais celle de Hugo et de toute la période qui va de ce dernier à Apollinaire ou à tous ceux qui n’ont ni suivi les innovations d’Apollinaire ni choisi le vers libre, et qui ont disparu de ce qui s’appelle le monde littéraire qui compte.

†Je dis que ce titre est pompeux car personne n’ambitionne d’écrire des vers « rationnellement » et la formule est donc malheureuse. Il me paraît toutefois évident qu’elle se veut la traduction d’une pensée que je partage, à savoir que les règles de la versification reflètent une connaissance rationnelle empirique d’un ensemble de lois esthétiques orientée vers la production d’un effet maximal. Ces lois relèvent de domaines multiples, à commencer par la physiologie (la physiologie des sens). Le vers est né dans la culture orale, où il représentait la seule technique de communication. Que cette technique particulière ait été supplantée par bien d’autres depuis lors n’empêche pas qu’elle reste puissante dans son domaine. Je ne suis pas le seul à vouloir écrire des vers après avoir ressenti l’effet profond que ceux-ci produisent.

††Pour le public, ces gens n’existent pas. Et pourtant. J’ai nommé plus haut une revue, qui se présentait comme l’organe d’un Conservatoire de la poésie classique française, et j’ai moi-même contribué pendant plusieurs années à la revue de poésie Florilège, où le vers classique occupe une place importante. Malheureusement, la qualité de cette production contemporaine me laisse dans l’ensemble très sceptique. Le présent essai n’est pas tant un appel à lire ce qui s’écrit en poésie classique aujourd’hui, car je craindrais beaucoup de déception de la part du lecteur, qu’une invitation à en écrire soi-même, en espérant que des poètes dignes des grands noms sauront se distinguer.

†††Hugo ne se serait jamais permis d’écrire un alexandrin où la césure médiane tombât au milieu d’un mot (et je ne sais qui peut être considéré comme l’introducteur de cette « innovation », laquelle, pour le coup, me paraît être l’une des plus propres à faire parler de décadence, compte tenu de l’impossibilité totale où de tels vers mettent le lecteur de scander). Avec un peu d’exagération (car le problème résidait principalement dans des principes de la dramaturgie que je ne discute pas ici), on peut dire que la fameuse bataille d’Hernani, nouvelle bataille entre les anciens et les modernes, portait sur un enjambement. L’effet d’un enjambement paradoxal (« l’escalier / Dérobé ») peut être en soi comique, bien que ce ne soit pas l’effet recherché ; or, ce qui est comique sans le vouloir doit-il être porté au crédit de l’auteur ou à son débit ? Les défenseurs de Victor Hugo disaient que c’est à son crédit car ils prétendaient avec leur champion que les règles de l’enjambement, trop rigides, devaient être assouplies. Les détracteurs de cette incongruité burlesque n’auraient-ils pas dû se contenter d’en rire ? Las ! comment le pouvaient-ils, voyant que l’on en faisait un argument ? Or de tels enjambements tirés par les cheveux doivent nécessairement rendre le travail des acteurs plus difficile et forcer leur diction de textes versifiés vers celle d’une pure et simple prose, ce qui n’a pas manqué de se produire avec le temps. Cayotte défend ainsi l’enjambement : « Il est devenu très fréquent avec la réforme romantique et d’autant plus fréquent que la rime plus riche rendait plus sensible le rythme du vers. » (p.XXIII) L’enrichissement de la rime évoqué plus haut, vu comme un progrès, aurait donc servi à déliter la structure du vers par un autre côté. Le vers malherbien est le seul qui permette à l’acteur (ou au lecteur de vive voix) de rendre la versification avec le plein effet que ses règles ont pour but de produire. Dès lors que l’on acceptait les enjambements paradoxaux avec les gilets rouges de la bataille d’Hernani, on rendait futile le fait d’écrire des pièces en vers. L’histoire a donc donné raison aux « anciens » dans cette bataille. Le drame romantique est une figure paradoxale et transitoire entre le drame classique et le théâtre en prose. Les « anciens » le savaient, les « modernes » étaient aveugles.

*

Voyons à présent ce que l’auteur anonyme de la plaquette nous dit au sujet de l’art des vers.

En puisant dans Martin-Saint-René, notre auteur énonce des incongruités dont il ne paraît pas conscient. C’est ce genre de choses que nous entendons pointer du doigt car elles sont de nature à donner une image erronée de la versification à ceux qui voudraient la pratiquer.

.

1/ L’impair

.

Prétendre qu’« [i]l n’y a pas de vers de 9 ou 11 pieds, en prosodie régulière ils sont en dehors du rythme » (p.1), alors que le Français moyennement cultivé a vaguement entendu dire que ces vers sont la spécialité de Verlaine (« l’impair »), ressemble beaucoup à de l’outrecuidance, car Verlaine passe pour un excellent versificateur. Son intérêt pour les vers impairs, qui ne me paraît ni blâmable ni particulièrement recommandable, avait sans doute, né d’une lassitude des formes plus communes, un petit côté provocateur à l’époque, mais lâcher une telle phrase comme si Verlaine n’avait jamais existé, c’est quelque chose.

Cayotte est bien plus pondéré et, selon moi, dans le vrai : « Le vers de neuf syllabes, ou ennéasyllabe, fut peu employé jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, sauf dans la déclamation musicale, chansons ou opéras. La recherche de formes neuves ou rénovées amena les poètes, postérieurs à Théodore de Banville et à Paul Verlaine, à étudier les conditions d’équilibre de ce mètre impair. » (p.IV) & « Le vers de onze syllabes ou endécasyllabe, comme le vers de neuf, n’a été usité d’une façon courante que dans la seconde moitié du XIXe siècle, et surtout depuis Paul Verlaine qui, dans son Art poétique, conseilla de préférer l’impair à tous les autres mètres. » (p.V)

Il faut croire que MSR ne goûtait pas, mais vraiment pas du tout, l’Art poétique de Verlaine, cependant c’est là une opinion hétérodoxe et il eût par conséquent été bienvenu, en la citant, d’en présenter les raisons ; sans cela, on cherche à faire passer clandestinement une hétérodoxie (qui peut au demeurant ne pas être sans mérite) pour un point de vue établi. En l’occurrence, je suis frustré de ne pas connaître les raisons de MSR car elles ont pour elles un certain sens commun poétique dans la mesure où ces vers n’étaient guère usités avant Verlaine, qui cherchait du neuf.

Ce sens commun hypothétique a cependant des limites car il ne porte que sur les vers de 9 et 11 syllabes et non sur tous les vers impairs, Cayotte rappelant, au sujet du « vers de sept syllabes, ou eptasyllabe (sic : plus souvent, heptasyllabe) » que « La Fontaine l’employa beaucoup ». Que les vers de 9 et 11 vers soient « en dehors du rythme » alors que les vers de 7 syllabes seraient quant à eux « dans le rythme », me rend très douteuses les raisons sous-jacentes à l’affirmation elle-même. La raison principale en est sans doute qu’il faut une césure dans ces vers impairs plus longs et que la césure d’un vers impair ne peut couper le vers en deux parties égales, par définition. Une fois qu’on a dit cela, il reste à dire pourquoi ce serait « en dehors du rythme ». (Je montre sans doute là mon défaut de connaissances en matière d’écriture musicale, alors que je soupçonne MSR de vouloir raisonner à partir de ce genre de connaissances ; je ne peux donc dire si, pour lui, loin d’être un équivalent de la technique du contretemps, laquelle resterait dans les limites du classique musical, ces vers impairs longs nous font basculer vers l’équivalent de l’atonalité musicale, plus du tout classique.)

.

2/ L’e muet des verbes au pluriel

.

« Les mots terminés par un E muet qui se trouvent être au pluriel comme : joies – patries – oies – nouent, sont absolument interdits dans le vers et ne peuvent être utilisés qu’à la rime. Il en est de même pour les verbes à la troisième personne du pluriel, où l’ent fait suite à une voyelle sonore, à tous les temps, sauf à l’imparfait et au conditionnel. » (p.3)

Dans le membre de phrase « à tous les temps, sauf à l’imparfait et au conditionnel », c’est « sauf à l’imparfait et au conditionnel » qui devrait être souligné, puisque l’exception, considérable en soi, fait que la règle ne s’applique en fait qu’au présent et au présent du subjonctif, les quatre temps en question étant les seuls où le cas de figure puisse se présenter (si je ne m’abuse). Pour le verbe nouer, on ne trouve au pluriel un e muet qu’au présent (ils nouent), au présent du subjonctif (qu’ils nouent), à l’imparfait (ils nouaient) et au conditionnel (ils noueraient). Nous avons par conséquent une règle qui ne peut s’appliquer qu’à deux temps, puisqu’à l’imparfait et au conditionnel, par convention, elle ne s’applique pas et qu’à tous les autres temps elle ne peut pas trouver à s’appliquer.

Dès lors la question se pose de savoir s’il convient de garder ce traitement exceptionnel pour le présent de l’indicatif et le présent du subjonctif. Certes, la règle découle du fait que l’e muet final ne peut s’élider quand le mot est terminé par une marque du pluriel, mais puisqu’une exception est permise pour certains temps je serais enclin à étendre l’exception aux deux présents également, c’est-à-dire à tous les verbes conjugués, car je ne vois pas en quoi « ils voyaient » et « ils voient » appellent un traitement différent. Autrement dit, il me semble, pour qu’une exception soit cohérente en la matière, qu’elle concerne tous les e muets suivis de la marque du pluriel en -nt.

En p.7, l’auteur rappelle que les verbes à l’imparfait et au conditionnel font des rimes masculines, à savoir, « elles nouaient » est une rime masculine parce qu’« elle nouait » est une rime masculine. A contrario, « ils nouent » est une rime féminine, tout comme « il noue ». Mais ce point, qui établit une différence entre des temps au point de vue de la rime, n’implique pas une différence au plan qui nous occupe ici.

On trouve dans Lamartine « Beaux enfants de la nuit, que vos yeux soient ouverts ! » (La chute d’un ange). Je note également ce vers de Charles Coran, un contributeur du Parnasse contemporain : « Ô le triste climat, maudits soient les hivers ! »

En p.7 encore, l’auteur explique que « quelques verbes au présent suivent la même règle » que les verbes à l’imparfait, à savoir : comme « il fuit » est masculin, « ils fuient » est masculin et peut donc figurer tel quel à l’intérieur d’un vers. Par conséquent, dans l’exemple que j’ai pris, « ils voient » est également permis. Cependant, et cela devient comique, cette permission ne s’étend pas au présent du subjonctif ! Car le singulier d’un tel verbe au subjonctif étant « qu’il fuie », son pluriel au subjonctif « qu’ils fuient » ne peut se voir appliquer la même règle ! L’auteur précise : « Bien entendu, la même forme n’a pas le même caractère au subjonctif où elle n’a pas la même exacte prononciation ». Il fallait oser : « fuient » indicatif n’a pas la même prononciation que « fuient » subjonctif††††. Ou plutôt « la même exacte » prononciation, c’est-à-dire la même prononciation, oui peut-être, mais pas la même exactement…

Ces subtilités ne sauvent pas, on le comprend, le vers de Lamartine cité plus haut puisqu’il s’agit là de toute façon d’un subjonctif. Or ce vers est tout de même sauvé, par la remarque suivante : « Pour soient (subjonctif du verbe être), l’ent a le même caractère de marque du pluriel qu’à l’imparfait du verbe (la conjugaison indique l’absence d’E muet : que je sois, que tu sois, qu’il soit). » (p.7)

L’excessive subtilité de ces règles plaide pour une simplification. (J’appelle l’attention du lecteur sur le fait qu’être subtil n’est pas toujours une qualité : voyez ce que dit Kant de la philosophie scolastique, caractérisée par sa subtilité [Subtilität].)

††††J’imagine qu’on puisse trouver une sorte de différence d’inflexion entre « ils fuient » et « qu’ils fuient » : qu’en est-il de la phrase « au cours de l’attaque ils fuient », ce « qu’ils fuient » indicatif est-il encore différent d’un « qu’ils fuient » subjonctif ? Même si c’était le cas, même si l’on ne pouvait jamais rendre la prononciation pour l’un et l’autre temps parfaitement identiques en toute rigueur, je gage que personne ne fait la différence en dehors de quelques cercles qui prennent peut-être trop au pied de la lettre certaines conclusions de linguistique. Quand des individus sont les seuls à entendre des voix, le plus souvent ce n’est pas une cause d’admiration. Mais surtout, pourquoi une simple différence d’inflexion devrait-elle avoir des conséquences dans un problème qui relève du compte des syllabes ?

.

3/ L’hiatus

.

« La règle est absolue : on ne peut accepter aucun hiatus en poésie. » (p.4)

L’auteur précise cependant que la règle ne s’applique qu’entre deux mots et pas à l’intérieur d’un même mot (comme « consensu-el »), avec une justification plutôt hermétique : « La rencontre de deux voyelles à l’intérieur d’un même mot : la diphtongue, est une liaison de sons coulés dans une même émission de voix, et est différente. Seuls font hiatus la rencontre de deux mots différents, en deux émissions de voix. » (p.4)

Je ne vois pas bien ce qu’est une « émission de voix », ici, puisque la voix, pour être quelque chose, doit forcément s’émettre, mais il est certain que la règle de l’hiatus ne peut s’appliquer à l’intérieur d’un même mot sauf à exclure par-là de la poésie un grand nombre de mots.

J’ajoute que la règle n’est pas non plus suivie pour certaines expressions, qui pourraient d’ailleurs être décrites comme « une liaison de sons coulés dans une même émission de voix », telles que : « çà et là », « peu à peu », « un à un »… Par exemple, dans Baudelaire : « Traversé çà et là par de brillants soleils » (Les Fleurs du mal).

Je trouve par ailleurs dans Hugo : « Sur le sommet du Pinde on dansait Ça ira » (Les Contemplations). Hugo a sans doute considéré le refrain sans-culotte « Ça ira » comme une seule et même « émission de voix », lui qui changea pourtant, comme l’indique Dorchain, un « là aussi » qui ne choque guère l’oreille en un « aussi là » rendant le vers illisible.

.

4/ La consonne d’appui

.

« Le manque de mots pour certaines rimes ne permet pas toujours de suivre cette règle [la consonne d’appui pour la rime] qu’on doit cependant respecter, chaque fois qu’on le peut. » (p.5)

Cette injonction est maladroite. Le principe est en réalité le suivant : même sans consonne d’appui, une rime est suffisante si le nombre de mots d’une langue pouvant rimer entre eux avec ce son est relativement faible. Une rime cothurne-diurne est amplement suffisante, sans que le poète se sente obligé d’employer le mot « taciturne » à la place de « diurne » (et la rime cothurne-taciturne peut quant à elle être considérée comme riche).

Et si je voulais trouver une rime avec « Mab, urne », il existe bien le mot « burne » qui me permettrait de respecter la règle de la consonne d’appui, mais la question est plutôt : est-ce que je le dois ? et la réponse est non.

Enfin, je refuse de pinailler quand la consonne d’appui manque même pour les sons plus communs, en particulier dans des pièces un peu longues. C’est le bon sens même. Certes, un sonnet gagne beaucoup à des rimes riches, mais dans des poèmes plus étendus ce serait un exercice de virtuosité qui pourrait y compris brouiller l’effet du poème, ainsi que le fait remarquer Dorchain, pour qui le pittoresque peut appeler un rythme soutenu de rimes riches, des pièces plus intimistes nullement.

.

5/ La rime seulement auriculaire

.

« [I]l faut bannir les rimes inexactes comme Toi et Toit – Luit et Lui – Nuit et ennui » (p.6)

Le faut-il, après Baudelaire : « Il rêve d’échafauds en fumant son houka. / Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat » (Les Fleurs du mal) ?

Personnellement, je n’adopte pas cette liberté de Baudelaire, sauf au pluriel, dont la marque annule la contrainte d’équivalence des consonnes muettes (d avec t etc.) : au pluriel, toutes les lettres muettes sont équivalentes. Je crois tirer ce principe de Dorchain ou de Cayotte ; je l’ajouterai en commentaire à ce billet si je retrouve le passage. Cela me paraît découler du principe même de la rime visuelle : la marque du pluriel dans les deux cas suffit à rendre la rime visuelle.

Encore une fois, notre auteur anonyme est un peu trop péremptoirement impératif, contre l’usage même des plus grands classiques pré-apollinariens. Baudelaire fait également beaucoup rimer le mot « sang » avec des participes présents en -ssant. Dès lors, la règle « il faut bannir… » demande d’abord, avant d’être suivie aveuglément, à être justifiée, si elle doit l’être, contre des exemples répétés de notre littérature.

.

6/ La femme a-t-elle une âme ?

.

« Le mot femme rime avec les mots en ame. Les mots en âme avec un accent circonflexe, ne riment pas avec ceux qui n’en ont pas, comme d’ailleurs couronne et trône ou homme et fantôme. » (p.6)

À ce stade, je pense qu’il est superflu de souligner que la rime femme-âme est fréquente. Cependant, au crédit de notre auteur, c’est un reproche que l’on faisait déjà à Voltaire.

Or le raisonnement de l’auteur est mauvais. Certes, l’o d’homme n’est pas le même que celui de fantôme, mais l’o de fantôme est le même que celui de chrome qui n’a pourtant pas d’accent circonflexe. Il ne s’agit nullement d’une question de graphie, et, pour ce qui est du son, j’avoue n’entendre aucune différence entre l’a de femme et celui d’âme.

Certes, je ne suis pas le meilleur juge en la matière puisque j’ai fait un jour rimer parfum et fin. Mon grand-père Cayla (paix à son âme), qui lut ces vers, appela mon attention sur le fait que le son n’était pas identique dans les deux mots. En exagérant beaucoup, sans doute, la prononciation, il me fit entendre une vague différence ; je changeai donc mon poème et n’utilise plus cette rime, sans pour autant être capable de prononcer des sons différents pour ces mots, sauf à produire un effet comique. (En l’absence de différence sensible, les consonnes muettes m et n étant équivalentes, la rime est correcte.)

.

7/ De la variété linguistique d’un couple de mots à la rime

.

« Il faut essayer (ce n’est pas toujours facile, et ce n’est qu’une indication) de ne pas faire rimer deux noms, deux adjectifs, deux adverbes – en somme, chercher la variété et fuir la monotonie. C’est là que le chant intérieur et le travail de la composition jouent. » (p.6)

Cette fois l’auteur mitige l’impératif : « ce n’est qu’une indication ». Il n’y a toutefois qu’à se reporter au passage tiré de Boileau en p.4 pour voir ce que vaut cette indication :

Ayez pour la cadence une oreille sévère :

Que toujours dans vos vers le sens coupant les mots,

Suspende l’hémistiche, en marque le repos.

Gardez qu’une voyelle à courir trop hâtée

Ne soit d’une voyelle en son chemin heurtée.

Il est un heureux choix de mots harmonieux,

Fuyez des mauvais sons le concours odieux :

Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée

Ne peut plaire à l’esprit, quand l’oreille est blessée.

Sur quatre rimes, une seule suit le conseil de notre auteur, la dernière, où pensée est un nom et blessée un adjectif. Autrement, riment entre eux (1) deux noms, (2) deux participes passés et (3) deux adjectifs.

Oui, la variété est une bonne chose mais une telle indication est au fond absurde car il est très fréquent que deux noms, deux adjectifs, etc., riment ensemble, c’est même le plus fréquent ; il n’y a donc aucune raison de dire « il faut essayer de l’éviter », une balourdise. C’est si le poète constate que toutes ou la plupart de ses rimes sont des noms ou des adjectifs, etc., et qu’il a donc gravement négligé la variété, qu’il doit retravailler son poème.

.

8/ Sans commentaire

.

« Les rimes trop faciles et banales sont médiocres, comme songe et mensonge. » (p.6)

Ici l’auteur atteint au monomaniaque. Dire qu’une telle rime est médiocre en soi, c’est complètement insensé. Il est au contraire évident que cette rime peut permettre d’excellents vers ; cela n’a rien à voir avec la rime elle-même, qui sera bonne si le poète est bon, médiocre s’il est médiocre.

J’insiste pour bien montrer à quel point le raisonnement est vicieux. Après avoir dit en 4/ qu’il fallait une consonne d’appui à la rime « chaque fois qu’on le peut », à présent l’auteur prétend interdire l’usage de songe et mensonge à la rime car, en dehors d’un improbable axonge (« graisse de porc fondue, utilisée comme excipient pour des préparations dermatologiques »), il n’existe pas d’autre rime avec cette consonne d’appui (du moins dans le Cayotte, même si parmi les quelque 36 000 communes de France on doit pouvoir trouver un nom qui convienne, et le poète n’aurait alors plus qu’à transporter son poème dans cette commune). Certes, un poète qui voudrait utiliser une consonne d’appui chaque fois qu’il le peut, même pour -onge (qui ne compte que dix-huit choix possibles dans le dictionnaire des rimes de Cayotte) n’aurait d’autre alternative, s’il écrit un vers se terminant par songe (mensonge), que de faire terminer le suivant par mensonge (songe). Dans ce cas, la rime devient en effet banale puisqu’on ne peut lire l’un de ces mots à la rime sans attendre l’autre, mais c’est là le résultat d’une règle (la consonne d’appui) elle-même exorbitante dans de nombreux cas et en particulier pour les mots à la terminaison relativement rare, comme ceux en -onge.

Enfin, il n’y a pas de rimes faciles ou difficiles ; je peux très bien utiliser le premier mot qui me vienne et écrire quelque chose d’excellent, comme je peux le faire et écrire quelque chose de mauvais.

.

9/ Le cas des rimes embrassées

.

« Au cours d’un poème, jamais une rime masculine ne doit être suivie d’une rime masculine différente (ou une rime féminine d’une rime féminine différente). Beaucoup de poètes débutants font la faute en commençant un quatrain par une rime du même genre que celle qui a terminé le quatrain précédent. » (p.8)

Ceci est démenti par la structure des deux quatrains d’un sonnet, qui reste cependant exceptionnelle. J’ai publié un certain nombre de poèmes où des quatrains à rimes embrassées suivent le modèle du sonnet et sont donc fautifs de ce point de vue, mais je revendique l’exemple de Baudelaire, dont le poème liminaire des Fleurs du mal, Au lecteur, est lui-même ainsi construit :

La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,

Et nous alimentons nos aimables remords,

Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;

Nous nous faisons payer grassement nos aveux,

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,

Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

&c (On notera au passage la rime lâches-taches, que notre auteur, en 6/, a prétendu prohiber, ainsi que l’absence de consonne d’appui pour aveux-bourbeux, alors que la terminaison -eux n’est pas rare en français.)

Ici le « débutant » Baudelaire fait commencer un quatrain avec une rime féminine (lâches) alors qu’il a terminé le précédent aussi par une rime féminine (vermine). Baudelaire ne réitère pas cet écart dans le recueil, mais la mise en exergue, à la place liminaire, d’un poème présentant une structure considérée comme fautive, est significative. Quoi qu’il en soit, ceux de mes poèmes que j’ai écrits ainsi se réclament de ce modèle : le poème Au lecteur des Fleurs du mal.

Les rimes embrassées (a-b-b-a) sont les seules susceptibles de produire une telle « infraction » et, pour cette raison, exigent une alternance d’un quatrain à l’autre : le premier commençant par une rime féminine (ou masculine), le second doit commencer par une rime masculine (ou féminine), et ainsi de suite. Cette particularité rend l’usage normal des rimes embrassées un peu plus difficile : en effet, si un poète souhaite retrancher ou déplacer un quatrain dans son poème, c’est possible sans autre formalité avec des rimes croisées mais pas avec des rimes embrassées, car le retrait d’un quatrain aux rimes embrassées rompt la règle susdite, et le poète doit donc supprimer deux quatrains successifs ou ne rien supprimer.

.

Conclusion

.

La lecture de cette plaquette crée un sentiment allant de la douche froide au comique. L’auteur multiplie les injonctions péremptoires au point qu’elles risquent d’en devenir paradoxales. La tendance est clairement à la virtuosité, voire aux acrobaties, sans doute au détriment du fond. L’ensemble est maladroit et ne peut être que dissuasif. J’espère avoir rendu, par cette mise au point, la versification française plus attrayante, en lui ayant rendu purement et simplement justice.