Tagged: Tocqueville

De la poignée de lycées parisiens d’où sort la littérature française : Les chiffres

Le présent billet est l’étude annoncée à Philo 46 par ces mots : « Depuis deux cents ans, les écrivains de ce pays sortent des mêmes deux ou trois lycées de la capitale. C’est un pays qui non seulement croit être le phare intellectuel du monde mais prétend aussi avoir inventé la société juste. On nous dira : « Pas tous les écrivains. » Il suffit que la proportion soit accablante. Il était difficile d’en avoir une intuition claire avant Wikipédia et la rubrique Formation ; il ne reste plus à présent qu’à faire le calcul. »

Les « deux ou trois lycées de la capitale » sont précisément au nombre de cinq. Quelques autres lycées parisiens complètent ceux-ci, ainsi que deux lycées de banlieue parisienne, Lakanal à Sceaux et Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Comme le montrent les résultats chiffrés ci-dessous, les écrivains français connus n’étant pas passés par un de ces lycées (cycle secondaire ou classes préparatoires littéraires) sont excessivement sous-représentés. De cette portion congrue, une proportion non négligeable s’est encore dirigée sur Paris pour des études supérieures, et même les rares qui n’ont fait aucunes études à Paris ont mené leur carrière littéraire à Paris ; le reste approche de zéro.

Cette liste est un choix d’écrivains français des dix-neuvième et vingtième siècles, ayant suivi des études après l’Ancien Régime. Il s’agit de montrer la situation qui a prévalu depuis la fin de l’Ancien Régime, mais depuis Tocqueville on sait, et nous tenons à le rappeler ici, que la « rupture » a été en bien des domaines une continuité. Sous l’Ancien Régime déjà de grands écrivains sortaient de ces établissements : Molière, Voltaire, par exemple, sont d’anciens élèves du lycée Louis-le-Grand, resté à ce jour la plus importante pouponnière d’écrivains français, de même que des élites du pays, tous secteurs confondus.

Les noms qui figurent dans notre liste ne sont pas tous connus du grand public, car certains ont été largement oubliés entre-temps, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne tenaient pas le haut du pavé de leur vivant. C’est parmi ces noms plus obscurs que le choix pourra paraître arbitraire ou douteux par les noms retenus ou ceux omis. Cette liste n’est qu’un échantillon. Nous avons des raisons de penser, présentées en (II) E infra, que, si cet échantillon pèche, c’est plutôt dans le sens d’une modération de la prééminence que nous mettons à jour. En tout état de cause, les noms les plus connus du plus grand public figurent dans l’échantillon.

Nous n’avons cependant pas retenu les femmes, pour la simple et bonne raison que, sur la période considérée, la mixité scolaire n’existait pas ou se mettait en place lentement.

Nous n’avons pas non plus retenu les écrivains francophones des pays voisins, Belgique, Suisse, sauf si, comme d’autres étrangers, ils firent leur carrière littéraire en France.

Nous n’avons pas non plus retenu les écrivains de langues dites régionales (Frédéric Mistral…), ce qui n’aurait guère eu de sens : le système éducatif français tendait à éradiquer ces langues. Et si nombre des écrivains ci-dessous viennent de nos provinces, il faut bien voir que le processus éducatif auquel ils sont soumis consiste à les en extraire pour les baigner dans les sphères abstraites de la rationalité instrumentale. Les régions sont dans les lettres françaises au mieux unsouvenir d’enfance, autrement c’est du « régionalisme ».

Enfin, nous n’avons pas retenu les écrivains encore vivants. Nous ne saurions dire si leur inclusion renforcerait ou affaiblirait la tendance mise à jour dans cette étude. Cette tendance n’est d’ailleurs pas une révélation : personne ne peut penser que dans un pays aussi centralisé que la France le milieu littéraire puisse échapper à la règle.

Ces écrivains sont des hommes de lettres, non des philosophes ou des savants, à moins qu’ils n’aient écrit de la littérature (romans, poésie…), à la rigueur des noms influents de la critique littéraire (Sainte-Beuve, qui a d’ailleurs écrit de la poésie et un roman, Ferdinand Brunetière, Roger Caillois), mais le même phénomène de concentration est bien évidemment à l’œuvre dans l’ensemble des disciplines intellectuelles. C’est toute la crème du pays qui sort de la même pouponnière parisienne.

Nous n’avons en outre retenu que la littérature « nobélisable », c’est-à-dire que nous avons exclu les auteurs spécialisés de romans policiers, dont la France présente quelques représentants de mérite. À première vue, la concentration n’est pas aussi importante dans ce genre « mineur ».

Les cinq lycées parisiens ayant produit la majeure partie des noms de la littérature française sont également ceux qui sont encore aujourd’hui les plus prestigieux et les plus élitistes, à savoir, par ordre de « productivité » selon notre liste :

Louis-le-Grand (5e arrondissement)

Condorcet (9e)

Henri-IV (5e)

Janson-de-Sailly (16e)

Stanislas (6e)

Les autres établissements parisiens représentés, mais dans des proportions comme on le verra beaucoup moins importantes, sont :

Charlemagne (4e)

Saint-Louis (6e)

Chaptal (8e)

École Alsacienne (6e)

Turgot (3e)

Buffon (15e)

Colbert (10e)

Carnot (17e)

Jacques-Decour (9e)

Notre-Dame-des-Champs (6e)

Plus deux lycées d’Île-de-France : Lakanal à Sceaux et Pasteur à Neuilly-sur-Seine.

Puis viennent quelques lycées de province et enfin des écrivains étrangers ayant choisi de faire leur carrière en France (évidemment à Paris), après des études dans leurs pays d’origine. Pour les écrivains français n’ayant pas poussé leurs études jusqu’au lycée, un « / » l’indique dans la liste.

Cette liste comporte 205 noms, présentés en (I). La répartition est analysée en (II).

Quand un de ces noms a fréquenté deux ou plusieurs établissements de l’enseignement secondaire, nous ne comptabilisons qu’un seul établissement. Si l’un des établissements est de ceux dont nous cherchons à montrer la prévalence (le « top 5 »), c’est évidemment l’autre que nous écartons. Si les deux établissements appartiennent au même top 5, nous avons gardé celui qui est en tête de liste.

.

(I)

.

Alain-Fournier : Louis-le-Grand

Jean Anouilh : Chaptal

Guillaume Apollinaire : Henri-IV

Louis Aragon : Carnot

Antonin Artaud : Marseille

Jacques Audiberti : Antibes

Marcel Aymé : Besançon

Honoré de Balzac : Charlemagne

Théodore de Banville : Condorcet

Jules Barbey d’Aurevilly : Stanislas

Henri Barbusse : Jacques-Decour

Maurice Barrès : Nancy

Georges Bataille : Reims

Charles Baudelaire : Louis-le-Grand

Hervé Bazin : Buffon

Samuel Beckett : Irlande

Georges Bernanos : Notre-Dame-des-Champs

Tristan Bernard : Condorcet

Aloysius Bertrand : Dijon

Antoine Blondin : Louis-le-Grand

Yves Bonnefoy : Tours

Henri Bosco : Marseille

Pierre Boulle : Avignon

Paul Bourget : Louis-le-Grand

Joë Bousquet : Carcassonne

Robert Brasillach : Louis-le-Grand

André Breton : Chaptal

Ferdinand Brunetière : Louis-le-Grand

Michel Butor : Louis-le-Grand

Roger Caillois : Louis-le-Grand

Albert Camus : Alger (Algérie française)

Jean Cassou : Charlemagne

Jean Cau : Louis-le-Grand

Louis-Ferdinand Céline : Rennes

Blaise Cendrars : Suisse

Aimé Césaire : Louis-le-Grand

Gilbert Cesbron : Condorcet

René Char : Marseille

Paul Claudel : Louis-le-Grand

Bernard Clavel : /

Jean Cocteau : Condorcet

François Coppée : Saint-Louis

Tristan Corbière : Nantes

René Crevel : Janson-de-Sailly

Charles Cros : Saint-Louis

Arnaud Dandieu : Condorcet

Pierre Daninos : Janson-de-Sailly

Alphonse Daudet : Nîmes

Léon Daudet : Louis-le-Grand

René Daumal : Henri-IV

Michel Deguy : Louis-le-Grand

Casimir Delavigne : Henri-IV

Michel Déon : Janson-de-Sailly

Paul Déroulède : Louis-le-Grand

Robert Desnos : Turgot

Roland Dorgelès : École des arts décoratifs de Paris

René Doumic : Condorcet

Pierre Drieu La Rochelle : Louis-le-Grand

Maurice Druon : Louis-le-Grand

Georges Duhamel : Buffon

Édouard Dujardin : Louis-le-Grand

Alexandre Dumas : /

Dumas fils : Condorcet

Jean Dutourd : Janson-de-Sailly

Paul Éluard : Colbert

René Étiemble : Louis-le-Grand

Léon-Paul Fargue : Henri-IV

Octave Feuillet : Louis-le-Grand

Gustave Flaubert : Rouen

Paul Fort : Louis-le-Grand

Anatole France : Stanislas

Roger Frison-Roche : Chaptal

Romain Gary : Nice

Théophile Gautier : Louis-le-Grand

Jean Genet : /

Maurice Genevoix : Lakanal

René Ghil : Condorcet

André Gide : Henri-IV

Jean Giono : /

Jean Giraudoux : Lakanal

Édouard Glissant : Louis-le-Grand

Edmond de Goncourt : Condorcet

Jules de Goncourt : Condorcet

Julien Gracq : Henri-IV

Julien Green : Janson-de-Sailly

Pierre Gripari : Louis-le-Grand

Jean Guéhenno : Louis-le-Grand

Maurice de Guérin : Stanislas

Eugène Guillevic : Saintes

Paul Guth : Louis-le-Grand

Ludovic Halévy : Louis-le-Grand

Ernest Hello : Louis-le-Grand

José-Maria de Heredia : Senlis

Victor Hugo : Louis-le-Grand

Joris-Karl Huysmans : Saint-Louis

Eugène Ionesco : Roumanie

Max Jacob : Quimper

Francis Jammes : Bordeaux

Alfred Jarry : Henri-IV

Marcel Jouhandeau : Henri-IV

Pierre Jean Jouve : ? (mais études supérieures à Lille)

Joseph Kessel : Louis-le-Grand

Eugène Labiche : Condorcet

Jacques de Lacretelle : Janson-de-Sailly

Jules Laforgue : Condorcet

Alphonse de Lamartine : Belley (collège des jésuites)

Lanza del Vasto : Condorcet

Valery Larbaud : Louis-le-Grand

Patrice de La Tour du Pin : Janson-de-Sailly

Jacques Laurent : Condorcet

Lautréamont : Pau

Paul Léautaud : /

Leconte de Lisle : Dinan

Michel Leiris : Janson-de-Sailly

Pierre Loti : Henri-IV

Pierre Louÿs : École Alsacienne

Pierre Mac Orlan : Orléans

Stéphane Mallarmé : Sens

Robert Mallet : Louis-le-Grand

Hector Malot : Condorcet

André Malraux : Turgot

Victor Margueritte : Stanislas

Roger Martin Du Gard : Condorcet

Guy de Maupassant : Henri-IV

François Mauriac : Bordeaux

André Maurois : Rouen

Prosper Mérimée : Henri-IV

Robert Merle : Louis-le-Grand

Henri Michaux : Belgique

Octave Mirbeau : Vannes

Jean Mistler : Henri-IV

Henry de Monfreid : École Alsacienne

Henry de Montherlant : Janson-de-Sailly

Paul Morand : Chaptal

Jean Moréas : Grèce

Alfred de Musset : Henri-IV

Gérard de Nerval : Charlemagne

Roger Nimier : Pasteur

Paul Nizan : Louis-le-Grand

Germain Nouveau : Janson-de-Sailly

René de Obaldia : Condorcet

Georges Ohnet : Condorcet

Jean d’Ormesson : Henri-IV

Marcel Pagnol : Marseille

Jean Paulhan : Louis-le-Grand

Charles Péguy : Louis-le-Grand

Georges Perec : Henri-IV

Benjamin Péret : Nantes

Louis Pergaud : Besançon

Jacques Perret : Louis-le-Grand

Georges Perros : Condorcet

Roger Peyrefitte : Foix

Francis Ponge : Caen

Bertrand Poirot-Delpech : Louis-le-Grand

Henri Pourrat : Henri-IV

Jacques Prévert : /

Marcel Proust : Condorcet

Sully Prudhomme : Condorcet

Henri Queffélec : Louis-le-Grand

Raymond Queneau : Le Havre

Raymond Radiguet : Charlemagne

Henri de Régnier : Stanislas

Jules Renard : Charlemagne

Pierre Reverdy : Narbonne

Jean Richepin : Charlemagne

Jacques Rigault : Louis-le-Grand

Arthur Rimbaud : Charleville

Alain Robbe-Grillet : Saint-Louis

Romain Rolland : Louis-le-Grand

Jules Romains : Condorcet

Edmond Rostand : Stanislas

Raymond Roussel : Janson-de-Sailly

Claude Roy : Angoulême

Robert Sabatier : /

Antoine de Saint-Exupéry : Saint-Louis

Saint-John Perse : Pau

Saint-Pol-Roux : Lyon

Sainte-Beuve : Condorcet

Jean-Paul Sartre : Louis-le-Grand

Marcel Schwob : Louis-le-Grand

Victor Segalen : Brest

Léopold Sédar Senghor : Louis-le-Grand

Claude Simon : Stanislas

Stendhal : Grenoble

Eugène Sue : Condorcet

Jules Supervielle : Janson-de-Sailly

Jean Tardieu : Condorcet

Henri Thomas : Henri-IV

Paul-Jean Toulet : Pau

Michel Tournier : Pasteur

Henri Troyat : Pasteur

Tristan Tzara : Roumanie

Roger Vailland : Louis-le-Grand

Léon Valade : Louis-le-Grand

Paul Valéry : Condorcet

Jules Vallès : Condorcet

Vercors : École Alsacienne

Paul Verlaine : Condorcet

Jules Verne : Nantes

Boris Vian : Condorcet

Francis Vielé-Griffin : Stanislas

Alfred de Vigny : Henri-IV

Auguste de Villiers de L’Isle-Adam : Rennes

Willy : Stanislas

Émile Zola : Saint-Louis

.

(II)

.

Voici la répartition, par établissement parisien et ville de province, de la formation dans l’enseignement secondaire de ces 205 écrivains français.

.

Établissements parisiens

.

Louis-le-Grand : 45 sur 205 = 22 % (21,95 %)

Condorcet : 29 / 14,15 %

Henri-IV : 18 / 8,8 %

Janson-de-Sailly : 12 / 5.85 %

Stanislas : 9 / 4,4 %

Soit, pour ces cinq établissements : 113 / 55 % (55,13)

Si l’on prend le chiffre de 550 établissements d’enseignement secondaire en France ressortant d’une étude de 1938 (il ne semble pas exister de données plus anciennes, selon l’IA que nous interrogeons), cela signifie que moins de 1 % (0,9 %) des établissements ont servi de pouponnière à plus de la moitié (55 %) des grands noms de la littérature française de ces deux derniers siècles.

.

Autres établissements parisiens

.

Charlemagne : 6

Saint-Louis : 6

Chaptal : 4

École Alsacienne : 3

Turgot : 2

Buffon : 2

Colbert : 1

Carnot : 1

Jacques-Decour : 1

Notre-Dame-des-Champs : 1

Soit, pour ces dix autres établissements parisiens : 27.

Soit, pour 15 établissements parisiens : 140 sur 205 = 68,3 %

.

Établissements d’Île-de-France

.

Pasteur (Neuilly-sur-Seine) : 3

Lakanal (Sceaux) : 2

Soit, pour ces 15 établissements ensemble : 145 = 70,7 %

Plus de 70 % des grands noms de la littérature française ont été au lycée à Paris ou en région parisienne.

.

Parmi ceux qui ne font pas partie de cette catégorie, les noms suivants ont fait, après leurs années de lycée en province, des études supérieures à Paris (complètes ou non) : Georges Bataille, Yves Bonnefoy, Pierre Boulle, Gustave Flaubert, Romain Gary, José-Maria de Heredia, Max Jacob, François Mauriac, André Maurois, Alain Peyrefitte, Francis Ponge, Raymond Queneau, Claude Roy, Saint-John Perse, Saint-Pol-Roux, Stendhal, Paul-Jean Toulet, Jules Verne. Soit 18 noms.

Ce qui porte la proportion d’études parisiennes à 79,5 %.

.

Parmi les noms de notre liste, n’ont fait d’études ni secondaires ni supérieures à Paris, tout en ayant fait des études secondaires (pas forcément des études supérieures) (en ne comptant que les seuls noms ayant grandi en France) : Antonin Artaud, Jacques Audiberti, Marcel Aymé, Maurice Barrès, Aloysius Bertrand, Henri Bosco, Joë Bousquet, Albert Camus, René Char, Tristan Corbière, Alphonse Daudet, Guillevic, Francis Jammes, Pierre Jean Jouve, Lamartine, Lautréamont, Leconte de Lisle, Pierre Mac Orlan, Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau, Marcel Pagnol, Benjamin Péret, Louis Pergaud, Pierre Reverdy, Arthur Rimbaud, Victor Segalen, Villiers de l’Isle-Adam. Soit 27 noms.

Sur ces 27, la grande majorité d’entre eux (24) ont néanmoins fait leur carrière d’écrivain à Paris. Les exceptions à cet égard sont : Henri Bosco, Joë Bousquet, Francis Jammes.

.

Ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires (le « / » de la liste) sont : Bernard Clavel, Alexandre Dumas, Jean Genet, Jean Giono, Paul Léautaud, Jacques Prévert, Robert Sabatier. 7 noms (3,4 %).

Ces sept écrivains ont vécu à Paris, à l’exception de Giono. Ce sont ainsi quatre écrivains français, soit 1,95 % qui n’ont ni étudié ni vécu à Paris.

.

Ceux d’origine étrangère et ayant reçu leur éducation (plus ou moins poussée) à l’étranger sont, dans cette liste : Samuel Beckett (Irlande), Blaise Cendrars (Suisse), Eugène Ionesco (Roumanie), Henri Michaux (Belgique), Tristan Tzara (Roumanie). 5 noms (2,4 %), tous établis à Paris.

.

Établissements de province

.

(Comme expliqué en introduction, ne sont ici retenus que les noms qui ne sont à aucun moment de leur cursus scolaire passés en lycée parisien, que ce soit dans le cycle secondaire ou les classes préparatoires littéraires.)

.

Marseille : 4 (1,95 %)

Nantes : 3

Pau : 3

Besançon : 2

Bordeaux : 2

Rennes : 2

Rouen : 2

Alger (Algérie française) : 1

Angoulême : 1

Antibes : 1

Avignon : 1

Belley : 1

Brest : 1

Carcassonne : 1

Charleville : 1

Dijon : 1

Dinan : 1

Foix : 1

Grenoble : 1

Le Havre : 1

Lyon : 1

Nancy : 1

Narbonne : 1

Nice : 1

Nîmes : 1

Orléans : 1

Quimper : 1

Reims : 1

Saintes : 1

Senlis : 1

Sens : 1

Tours : 1

Vannes : 1

Soit 44 noms : 21,5 % ou un écrivain français sur cinq ces deux derniers siècles a fait des études secondaires exclusivement provinciales. (N.B. 82 % de la population française aujourd’hui vit hors de l’Île-de-France).

.

Quelques remarques.

A/

Compte tenu qu’une nation se définit entre autres aux yeux de l’étranger par sa littérature, au vu de ces chiffres peut-on dire que les provinces françaises sont la France ? Comme nous l’avons souligné en introduction, nombre des écrivains passés par un établissement parisien viennent de la province, mais ils ne peuvent en parler que comme d’un souvenir d’enfance.

En outre, qu’un tel système doive avoir pour conséquence d’anéantir la vie littéraire des provinces tombe sous le sens. Nombre des auteurs cités et non des moindres daubent dans leurs écrits la vie provinciale comme étriquée, sans paraître voir que le système qui les a formés est en grande partie responsable de la situation intellectuelle des provinces françaises. Chez aucun de nos voisins on ne trouve une telle raréfaction des forces de l’esprit en dehors de la capitale. Tous possèdent différentes « capitales » de l’esprit, enracinées dans des territoires historiques, qu’elles animent en tant que centres dynamiques de formation intellectuelle. C’est le cas même en Angleterre, où pourtant Londres fut et est une cité tout aussi, voire plus tentaculaire que Paris. Dans ces conditions, on ne peut qu’admirer que des littératures de province aient continué d’exister en France, à l’instar du félibrige provençal, mais c’est avec une complète absence d’insertion dans le tissu culturel de la nation, en tant que littératures de langue régionale.

Une justification ad hoc est qu’en concentrant les ressources on forme les meilleurs écrivains, mieux que si les moyens, le vivier étaient dispersés entre Rome, Milan, Florence et Naples, par exemple. Or ce que produit cette concentration, c’est une homogénéité aveugle à ses défauts. Et le public français contracte dans sa littérature une certaine fatuité, qu’il emprunte à son détriment à l’esprit de corps et même de caste de ses écrivains formés dans des institutions élitistes. Le sentiment de supériorité propre à l’homme d’esprit est contaminé en France par ce rapport social de supériorité que l’écrivain formé dans le cercle de l’élite entretient avec toutes personnes qui ne sont pas du cercle. Ce qu’ils écrivent du mépris bovin des gagneurs d’argent pour les choses de l’esprit sonne faux chez eux, car le gagneur d’argent et l’écrivain le plus impécunieux ont sucé le même lait et se saluent de loin dans n’importe quelle foule. Le gagneur d’argent qu’un tel écrivain méprise est au fond celui qui ne possède pas un diplôme prestigieux, car, quoi qu’il écrive des inégalités sociales matérielles, il est encore possible de gagner de l’argent, et même beaucoup, sans être passé par Louis-le-Grand ou tel autre de ces établissements. Il ne méprise pas les gagneurs d’argent quand ils ont reçu le même endoctrinement que lui « dans ces murs vénérables », quand bien même les uns et les autres gagnent leur argent par les mêmes méthodes et le même état d’esprit.

Enfin, si nous avons dit qu’un écrivain français sur cinq a reçu une éducation entièrement provinciale, il n’en est pas moins certain que ces vingt et quelques pour cent ne se sont fait connaître que par la recommandation des autres auprès de leurs camarades de classe occupant les postes de direction des grandes maisons d’édition parisiennes.

B/

Les principaux animateurs du surréalisme représentent bien les lycées parisiens mais non les cinq plus prestigieux de cette liste. Ainsi, Breton était de Chaptal, Aragon de Carnot, Éluard de Colbert, Desnos de Turgot. – Une révolte de la périphérie ?

Benjamin Péret fait partie de ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires. Venaient tout de même d’un des cinq établissements prestigieux Crevel, suicidé à trente-quatre ans, Cocteau, Supervielle, dans notre liste, ainsi que Philippe Soupault qui n’est pas, sans doute à tort, dans notre liste, et qui fréquenta le lycée Condorcet.

C/

Cette liste montre qu’à peu près tout ce que l’histoire des idées littéraires a produit ces deux derniers siècles, du communisme au fascisme, du matérialisme au mysticisme, des avant-gardes aux traditions, de la « négritude » aux chinoiseries…, a un seul et même incubateur en France, sous la forme d’une poignée d’établissements scolaires parisiens du secondaire.

En particulier, les formes les plus connues et accessibles de ce qui peut conduire un jeune esprit sensible à la littérature au rejet réfractaire du système éducatif institutionnel a été produit par des esprits formés dans l’un de ces établissements à la suite d’un rigoureux processus de sélection. Or le système a fonctionné deux cents ans sur les mêmes bases, offrant la voie royale à ceux qui donnent satisfaction dans ce processus. Par conséquent, la première chose à faire si l’on veut être un nouveau Baudelaire (Louis-le-Grand), un nouveau Jarry (Henri-IV), un nouveau Vallès (Condorcet), un nouveau Boris Vian (Condorcet), c’est d’entrer dans un de ces établissements parisiens, à défaut de quoi le rejet des conventions sociales que l’on croit trouver dans ces auteurs a toutes les chances de rester littérairement lettre morte, c’est-à-dire de ne jamais rencontrer les moyens de son existence dans un milieu littéraire ainsi conditionné. Le non-conformisme littéraire français ne peut exister qu’à cette condition de conformité : les chiffres ici présentés n’excluent pas absolument la réussite littéraire en dehors de la voie royale mais cette dernière est trop prépondérante pour ne pas renvoyer les autres voies dans une marge douteuse et fragile. Ainsi Giono, qui fait partie de ces rares écrivains connus à n’avoir ni étudié ni travaillé à Paris, est-il pour beaucoup d’écrivains et de critiques un auteur « régionaliste ».

D/

Hors de ces lycées d’élite, vous serez peut-être un révolté mais vous ne serez pas un grand écrivain révolté.

E/

Nous pensons qu’en élargissant le champ de la présente étude, dans une certaine mesure on accentuerait encore la mise en évidence de la prépondérance de l’incubateur sur la vie littéraire française, car parmi les noms des auteurs qu’on ne lit plus, beaucoup restent relativement connus de l’amateur de littérature du fait qu’ils sont cités par les écrivains qu’on lit encore ; et ces écrivains citent ces noms car il s’agissait de personnalités influentes, alors que cette influence s’acquérait par le sésame du lycée parisien prestigieux.

Par ailleurs, pour certains écrivains parmi les plus célèbres, comme Lamartine ou Stendhal, leurs années de formation ont eu lieu trop près de l’Ancien Régime pour que leur inclusion ne biaise pas le résultat en faveur d’une atténuation de la prépondérance de l’incubateur. Certes, nous avons parlé en introduction de continuité en la matière, en rappelant que des auteurs tels que Molière et Voltaire étaient passés par Louis-le-Grand, mais, comme le souligne Tocqueville, la continuité qu’on appelle rupture, dans la Révolution française, est une amplification radicale des tendances de la monarchie centralisatrice.

Philo 24 : “La vie est jugée” : Phénoménologie du sens moral

i

La vie est-elle jugée ?

On trouve dans Nietzsche une critique de l’ascétisme, voire de la sagesse, en particulier adressée à Schopenhauer, dans laquelle il affirme que c’est être décadent que de considérer, à la vue des maladies et de la mort, que « la vie est jugée ». Cependant, ce n’est pas seulement, ni même principalement, la considération des maux soufferts par l’homme en raison de sa naturalité, à savoir les maux qu’il souffre à cause de la nature, comme la maladie, qui conduisent à l’ascétisme, mais avant tout la considération des maux que l’homme inflige lui-même, et c’est ainsi l’homme qui est jugé. Le renoncement ascétique ne vient pas tant de la considération du mal souffert que de celle du mal infligé. L’homme qui recherche son bonheur se voit opposer non seulement la nature aveugle, avec ses maladies, ses accidents, la fatalité de la mort, mais aussi les autres hommes égoïstes qui recherchent leur propre bonheur, dans la lutte.

Certes, Nietzsche parle par ailleurs d’un droit de conquête des forts, qui incorpore cette lutte dans le rejet de la « moraline » ; de ce point de vue, juger l’homme parce que sa force le conduit à soumettre ceux qui sont plus faibles est encore décadent, c’est le même symptôme. Le fort, ainsi, n’a d’autre choix que d’assujettir et conquérir : quand l’homme ne conquiert pas, c’est qu’il est faible, donc il sera conquis par plus fort que lui. Dans cette vie vouée à l’usage de la force, le philosophe n’est qu’un parasite, un faible dont l’arme est la persuasion et qui convainc les autres de lui céder une part du butin auquel il n’a pas droit en jus naturalis puisque ce butin doit s’acquérir par la force. Le philosophe est la même chose que le prêtre : ce sont ces faibles, ces décadents qui sont à l’origine de la morale. On voit d’emblée que cette conception, largement inspirée et reprise par les diverses critiques de la religion, est un monolithisme sociologique : les sociétés d’ordres, telle que la république envisagée par Platon, reposent de ce point de vue sur l’erreur fondamentale qu’une classe philosophique-sacerdotale doit exister au-dessus des guerriers, alors que ces derniers représentent la vie dans sa vérité première de lutte.

Or le bonheur auquel renonce l’ascète est celui qui se définit par la nécessité naturelle, mais, si l’on considère que l’homme, outre des nécessités naturelles, possède aussi des fins dernières, et que ses nécessités doivent être subordonnées à ses fins, l’ascète ne renonce au bonheur découlant de la satisfaction des nécessités naturelles que pour une vie dans la plénitude des fins. On ne peut, par définition, renoncer à des nécessités, et en l’occurrence il faut manger pour vivre, mais chacun voit bien que, même dans le cas de cette nécessité qui semble être à certains égards la seule à devoir recevoir ce nom à proprement parler, et même parmi des individus qui ne font état d’aucune aspiration à l’ascétisme, les comportements alimentaires peuvent différer du tout au tout, par où se laisse penser la notion d’une pratique alimentaire raisonnable par rapport à des pratiques déraisonnables.

En vue du bonheur hors de toute considération de finalités dernières, on s’engage dans une voie sans fin ; le temps de la vie humaine n’y peut suffire car la satisfaction naturelle ne dépend pas de ma seule personne, c’est-à-dire de critères qui pourraient être objectifs (il faut objectivement telles choses à telle personne) ; c’est une compétition interpersonnelle qui nous impose nos buts, voies et moyens, ne serait-ce que parce que, fondamentalement, même s’il existait des critères objectifs du bonheur, que l’on pourrait atteindre objectivement, il faudrait encore un surcroît de biens par rapport à ces biens-là pour les défendre vis-à-vis de toute remise en cause possible par la nature et par autrui. Je dois non seulement acquérir mon bonheur mais aussi le garantir, et même dans l’hypothèse où l’acquisition du bonheur, conditionnée à certains biens, serait une opération objectivement mesurable pour tout individu pris isolément, sa garantie nécessiterait encore une évaluation des forces externes susceptibles de le menacer, donc un ajustement permanent à l’état de ces forces. Ce souci permanent, cette « course aux armements », s’oppose à la quiétude incluse dans le concept de bonheur naturel. Le bonheur se définit par la garantie crédible de la satisfaction des désirs incessamment renouvelés ; c’est la crédibilité de cette garantie qui crée la quiétude, la possibilité du bonheur.

Or Nietzsche ne conçoit pas la lutte sans merci comme une lutte pour le bonheur. Le « bonheur » est davantage, pour l’organisme non décadent, dans la lutte elle-même, dans l’emploi de ses forces vitales : c’est là que réside la seule et véritable joie, non dans un bonheur défini par la quiétude, un bonheur de rentier. La joie est dans l’inquiétude. La joie est dynamique, le bonheur est passif, mou, décadent. C’est donc là que réside à proprement parler la nécessité naturelle : dans l’emploi de ses forces par l’individu, pour des finalités qui relèvent de la nature et non de lui, qui n’est que l’instrument de la nature.

Quand nous distinguons les fins et les nécessités, nous le faisons sans doute à partir d’une idée préconçue qui est que l’âme humaine survit à la mort naturelle, donc aux nécessités naturelles ; c’est une telle préconception qui conduit à la distinction elle-même, car nous devons alors imaginer un but –une « fin »– qui diffère de la nécessité naturelle, et nous la cherchons dans l’individu lui-même en ce qu’il serait quelque chose d’indépendant et différent de la nature. Cette préconception, que nous recevons comme une idée possible parmi d’autres léguées par l’histoire de la pensée, peut-elle se fonder sur une phénoménologie qui en ferait plus qu’une simple préconception : une idée nécessaire ? C’est à quoi nous avons tâché de répondre dans nos billets Philo. 19 à 23.

La compétition continue que suppose la poursuite du bonheur naturel, c’est-à-dire, selon Nietzsche, cette compétition dont l’acceptation est ce que l’homme sain peut espérer de mieux, même si la chance ne lui sourit pas toujours, tandis qu’elle est rabaissée par les décadents qui prônent à son encontre une morale universelle, est d’un autre point de vue la recherche d’une garantie suffisante de la satisfaction de désirs raisonnables, ce qui se laisse conformer à l’acceptation d’une morale universelle à même de définir le caractère raisonnable des désirs ou besoins, sous forme de leur modération : c’est le « juste milieu » aristotélicien. Nous nous garantissons de la nature (de « la vie est jugée ») par la technique, contre les événements climatiques indésirables, et par la médecine, pour la prévention et le traitement des maladies, et nous nous garantissons d’autrui (de « l’homme est jugé ») en bornant par le droit les exigences légitimes, collectivement acceptables des individus. Ces garanties sont imparfaites mais peuvent passer pour un bon compromis. C’est ce compromis qui passera à son tour pour le juste milieu entre le défaut et l’excès.

Or qu’avons-nous historiquement accompli, par la technique, la médecine et le droit ? Par la technique, nous allons au-devant de graves ennuis avec le dérèglement climatique de la planète provoqué par la pollution et la destruction irrémédiables des écosystèmes naturels. Nos garanties locales ont créé un déséquilibre global (il est déjà frivole de parler de ce sujet au futur). Les bienfaits de la technique sont en voie d’annulation complète.

Par la médecine, nous avons éradiqué certaines maladies et allongé de quelques années l’espérance de vie. D’aucuns affirment que nous sommes à la veille d’une nouvelle révolution médicale qui pourrait doubler l’espérance de vie. En attendant, nous sommes confrontés au problème de masse de la fin de vie et, si cette nouvelle révolution médicale devait doubler, voire, pourquoi pas, tripler l’espérance de vie des seuls grabataires en fin de vie, ce ne serait qu’une massification du problème ; quand nous ne mourrons plus de mort naturelle parce que nous pourrons être indéfiniment maintenus dans un état végétatif, il faudra se résigner à mourir par suicide assisté. En outre, le remède universel des antibiotiques est en train de perdre toute efficacité, les microbes devenant résistants (l’élevage intensif a dramatiquement accéléré le phénomène, puisque de 70 à 75 % des antibiotiques administrés dans le monde le sont à des animaux d’élevage). Le problème n’est pas seulement que nous guérirons moins efficacement des maux relativement bénins comme les sinusites ou les angines ; nous verrons aussi resurgir des maladies extrêmement incapacitantes comme, peut-être, la syphilis congénitale, avec des enfants nés frappés d’horribles malformations. Les bienfaits de la médecine sont en voie d’annulation complète.

Par le droit, nous avons cherché à garantir à chacun la jouissance de sa propriété et de ses autres droits. Cela n’a servi qu’à exacerber la compétition intraspécifique humaine. L’exemple des États-Unis est éclairant. Ce pays, décrit par Tocqueville dans le fameux ouvrage que nous n’avons pas besoin de nommer, comme le plus égalitaire au monde non seulement en termes de droits mais aussi, et surtout, en termes de conditions matérielles, est aujourd’hui de tous les pays occidentaux le plus inégalitaire quant aux conditions matérielles. Les lois anti-trust qui devaient, en cohérence, garantir la jouissance de la propriété sont devenues, non sans une certaine cohérence également, des coquilles vides. D’un côté, assujettir la propriété privée à des régulations anti-trust est une limitation du droit de propriété ; d’un autre côté, l’accumulation de propriété par le jeu de la libre concurrence peut certes conduire à l’accroissement global de la production mais c’est au détriment de l’égalité des conditions matérielles, véritable fondement de la liberté économique américaine, à l’opposé de la ploutocratie en voie de consolidation définitive. Aujourd’hui déjà, le droit d’expression, par exemple, c’est-à-dire la libre diffusion des idées, cette pierre angulaire du système politique américain (et, à vrai dire, de lui seul), est entièrement entre les mains de quelques grandes fortunes, qui censurent à leur volonté la parole et la pensée de centaines de millions, voire de milliards d’internautes. Les bienfaits du droit sont en voie d’annulation complète.

Tel est l’état contemporain du compromis réalisé par les sociétés les plus avancées pour permettre la recherche du bonheur naturel. Ce compromis était fondé sur l’idée de progrès, autour des acquis cumulatifs des sciences empiriques, et de la vocation morale de l’homme cristallisée dans le droit.

ii

Ploutos l’halluciné

Précisément en ce qu’elle se fonde dans une compétition, la recherche du bonheur naturel est, dans ses modalités, irrationnelle. C’est ce que remarque Augustin, dans ses Confessions, lorsqu’il explique, notamment à l’épisode du larcin des poires (livre II), que le plaisir de voler en dehors de toute nécessité, et d’autres de ses actes qu’il improuve en rédigeant son autobiographie, viennent du fait d’être accomplis en groupe ou en vue du groupe. L’ostentation consubstantielle au désir d’être envié dans la compétition pour le bonheur rend toute limite fondée en nature inexistante, et les économistes ont donc beau jeu de souligner qu’il est impossible de fixer des limites à la croissance dans la mesure où elle ne satisfait pas seulement des nécessités naturelles et donc bornées. Seulement nous n’avons pas la planète qu’il faut pour nos besoins sans limite. Il convient de rappeler à cet égard que la croissance économique ne produit rien, car le principe à l’œuvre est que rien ne se crée, tout se transforme ; et si le principe comporte également que rien ne se perd, il n’en reste pas moins que des besoins sans limite ne peuvent trouver en vertu de ce principe aucune satisfaction durable puisque leur tendance est de croître alors que le principe ne le permet pas.

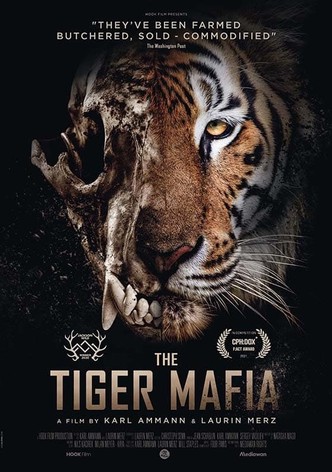

Nous voulons nous attarder un instant sur un exemple d’irrationnalité qui nous semble frappant, tiré du film documentaire The Tiger Mafia de Karl Ammann et Laurin Merz (2021), sur le commerce de la viande et des produits issus du tigre en Asie. Il n’existe pratiquement plus aujourd’hui, selon le conservationniste suisse Karl Ammann, de tigres à l’état sauvage. Les forêts d’Asie du Sud-Est sont à peu près vidées de leurs grandes espèces animales (ce qui, entre parenthèses, est de nature à rendre la défense de la préservation de ces forêts contre l’industrie du bois ou l’extension de terres agricoles – c’est-à-dire de la monoculture – d’autant plus fragile que ces forêts tendent à devenir des « espaces vides », d’où les grands animaux ont disparu). En revanche, s’est développée une industrie d’élevage de tigres en captivité, en violation des accords internationaux qui ne permettent de tels élevages qu’en vue de l’espèce vivant à l’état sauvage, ce qui n’est guère plus le cas pour le tigre. Les activités de parcs zoologiques liées à ces élevages et qui se justifient par des projets de réintroduction d’individus dans la nature sont une simple tromperie ; le véritable objet de ces élevages est la commercialisation de viande et de produits à base de tigre considérés en Asie comme des produits de luxe dans une logique ostentatoire irrationnelle. Le tigre était un animal dangereux pour l’homme et dont la chasse demandait de grands moyens : une peau de tigre, dans ce passé primitif, symbolisait donc les grands moyens à la disposition du propriétaire, typiquement un seigneur. Cet imaginaire se perpétue dans les nouvelles classes riches de Chine, du Vietnam, du Laos, de Thaïlande, de Birmanie, alors qu’il ne s’agit plus que d’animaux d’élevage engraissés dans des cages et abattus à coups d’électrochocs. La viande de tigre et le « vin de tigre », un alcool de riz dans lequel a macéré le squelette d’un tigre, se vendent encore, à des prix exorbitants, comme dotés de toutes sortes de vertus dans le contexte semi-magique de la « médecine traditionnelle chinoise », où la force du tigre à l’état libre se transmet via la consommation des produits organiques tirés de l’animal. Mais quelle peut bien être l’énergie « transmise » par un tigre ayant passé toute sa vie en cage, on se le demande. La raréfaction des tigres à l’état naturel alimente la logique ostentatoire du « tout ce qui est rare est cher ». L’élevage, avec l’organisation de la reproduction (en retirant immédiatement ses petits à la mère pour qu’elle se remette à copuler), permet une offre continue pour satisfaire les besoins d’une clientèle riche, et la compétition ostentatoire n’ayant aucun terme rationnel certains clients cherchent à se distinguer en achetant des bijoux en os de tigre rosés, plus chers et qu’on obtient en découpant le tigre en morceaux encore vivant.

Les classes riches fonctionnent partout selon ce type de schémas irrationnels et primitifs. En Afrique du Sud, on élève des lions qu’on lâche un jour sur une carcasse dans un enclos pour que de riches touristes dégénérés les abattent au fusil à lunette et ramènent les peaux chez eux, comme s’ils étaient des guerriers de la tribu ancestrale ayant risqué leur vie contre des bêtes féroces. Il faut avoir complètement décroché de la réalité pour adopter ce genre de conduite, en ne demandant au « faire semblant » que le minimum minimorum de vraisemblance, et pouvoir s’en satisfaire ; seulement, ce qui remplace le courage, l’audace, l’exploit physique, c’est l’argent, ces activités touristiques étant supposées réservées à une « élite », et c’est le message à faire passer dans la compétition ostentatoire : « mon argent m’a permis de tuer ce lion. » C’est le conservatisme des riches : ils sont conservateurs parce que primitifs, ils vivent réellement dans le passé le plus lointain.

Or rien dans la philosophie de Nietzsche, à qui nous ne voulons nullement faire l’insulte d’imputer ces goûts misérables, ne s’y oppose ; au contraire, tout dans sa philosophie les encourage. Le riche fait usage de sa force, c’est-à-dire de son argent, contre la bête féroce, c’est-à-dire le lion élevé en cage que l’on présente, occupé sur une carcasse, à la lunette d’un fusil. Il faut bien mal connaître le pouvoir de l’argent pour ne pas comprendre que l’illusion est entière pour le psychisme primitif et dégénéré. Le riche est dans la joie et l’exultation contre toutes les « moralines » ; et ce lion trucidé par lui de la manière la plus vulgaire jouit encore dans son estime d’une plus grande considération, en tant que représentant de la force naturelle, que la plupart de ses contemporains, à l’exception de ceux qu’il cherche à imiter.

(Si l’on réalisait une segmentation précise de ce marché barbare, on verrait certainement que ce que nous venons de décrire aux deux précédents paragraphes est plutôt cheap et que ceux qui payent pour ces fusillades visent à « faire comme » le plus riche qu’eux, qui chasse quant à lui des lions sauvages avec force 4×4 et petites mains veillant à ce qu’il ne revienne pas bredouille, mais l’illusion est la même parce qu’il faut toujours croire, dans ce « faire semblant », qu’au moins la chasse la plus onéreuse sur le marché a le même caractère que la chasse au lion dans le lointain passé, alors qu’il ne s’agit que de signer un chèque, le reste en découlant automatiquement.)

iii

Progrès et décadence

La force de la philosophie de Schopenhauer est qu’elle présente une phénoménologie descriptive intégrale de la moralité en même temps que du fait historique que la moralité ne s’étend pas comme quelque chose que l’on apprendrait. La moralité, selon Schopenhauer, est fondée sur le tat tvam asi de la sagesse hindoue : « Tu es cela. » En fondant son action sur cette pensée, l’idée de vouloir faire du mal à « cela », à ce qui n’est pas moi selon les apparences, est impossible car mon moi et cela sont selon la réalité la plus profonde, selon l’essence de l’être, une seule et même chose. C’est un peu l’idée qu’il ne faut pas faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas que l’on nous fît : on pense à son moi en pensant à autrui, avec cette différence qu’autrui n’est pas un autre moi, un autre avec son propre moi, mais, en réalité, la même chose que moi. Si je n’ai pas à penser à ne pas me faire du mal, ce que la morale tient pour évident, alors, dès lors que je pense qu’autrui, « cela » (y compris les animaux, même si Schopenhauer apporte là quelques tempéraments, notamment vis-à-vis du végétarianisme absolu) est la même chose que moi, je ne peux penser faire du mal à cela. Ce principe admis, son application dépend d’une certaine qualité de la faculté de représentation (Vorstellung) conférant au tat tvam asi une évidence plus ou moins grande. Tout le monde peut avoir entendu cette pensée et pourtant ne pas la concevoir, ne pas y trouver un frein à son propre égoïsme. Cette phénoménologie est donc, au final, une caractérologie : ceux dont la représentation est suffisamment claire et lucide reçoivent le tat tvam asi comme une évidence, et entrent dans la voie du renoncement car la poursuite du bonheur naturel n’est autre chose que la poursuite de buts égoïstes dont la conciliation avec le bonheur d’autrui est au mieux un compromis ; puisque je dois renoncer au bonheur intégral, quel est le sens de cette poursuite d’un compromis qui doit laisser l’égoïsme insatisfait ? Les autres ignorent plus ou moins ce principe et poursuivent donc plus ou moins agressivement leur bonheur égoïste. C’est une caractérologie : en fonction de la qualité d’un trait de personnalité, certains agissent ou peuvent agir moralement, les autres non. Une telle vue s’oppose à la philosophie de notre temps, qui voit dans ce genre de pensée une prémisse à l’eugénisme. Car une telle caractérologie permet de penser la possibilité d’une sélection artificielle des tempéraments disposés à la moralité, et l’éviction délibérée, programmée, scientifique des autres.

La philosophie de notre temps doit d’ailleurs, selon cette moralité, être jugée de manière négative. Comme elle s’oppose à la moindre sélection artificielle parmi les hommes en fonction de critères déterminés de leurs facultés, elle ne peut pas non plus voir que les moins égoïstes sont appelés à l’échec reproductif en comparaison des plus égoïstes. Ce point sera lui-même contesté : on assurera que l’égoïste, vicieux et taré, s’évince lui-même dans la compétition en raison précisément de ses tares ; on déclarera que l’intempérance comporte en elle sa propre punition sous forme de débilitation ; on montrera que la moralité est recherchée par l’un et l’autre membre des sexes opposés pour former le couple où se décide le succès reproductif, et ainsi de suite. L’eugénisme historique croyait fonder ses prescriptions sur le constat objectif que les éléments les moins utiles à la société se reproduisaient plus que les autres, et que la société avait le droit de s’opposer à cette tendance en raison de l’hérédité des caractères. Par un étrange renversement, le consensus contemporain de la psychologie évolutionniste est que le succès reproductif est au contraire corrélé à des traits a priori utiles à la société.

(Toutes choses discutées dans mon livre The Science of Sex: Competition and Psychology, dont le pdf est disponible en table des matières de ce blog. J’y conteste le point de vue du renversement, qui me paraît transposer de manière irréfléchie les schémas observés par l’éthologie des grands singes, à savoir la logique du mâle alpha, que l’on retrouve peut-être dans certains modèles de sociétés humaines que j’ai rassemblés sous le nom de « caciquisme » mais dont il est bien plus douteux qu’elle soit généralisée dans les sociétés plus avancées ; le point de vue antérieur ne disposait pas de données précises sur le fonctionnement des sociétés animales et n’était donc pas aussi tenté de vouloir comprendre les sociétés humaines à la lumière de telles données ; il était par ailleurs influencé par les réflexions de Malthus faisant intervenir un facteur de contrainte morale propre à l’homme, et ne pouvait donc penser chercher un modèle chez les primates.)

En particulier, le succès reproductif serait corrélé à la richesse. Ce que nous avons esquissé plus haut montre que ce n’est pas rassurant, loin de là, puisque ce qui s’hérite alors, se transmet de génération en génération, n’est pas seulement l’égoïsme de ces riches mais leur primitivisme, leur « conservatisme », au sens de passéisme de gens complètement inadaptés à la réalité, qui « chassent » le lion en cage, « se tonifient » avec la force du tigre en buvant du sang d’animaux élevés en batterie et dont la vie n’est qu’une lente agonie, sont capables des comportements les plus déréglés pour étaler un statut monétaire dans une compétition ostentatoire irrationnelle. De même que, selon l’eugénisme historique, les tarés pauvres se reproduisaient davantage que les autres couches de la population, ici les riches tarés se reproduisent davantage ; leur inadaptation à la réalité n’empêche pas, favoriserait au contraire leur succès reproductif, conduisant les sociétés au chaos via la barbarie.

Une caractérologie n’est pas nécessairement un biologisme mais l’idée que le caractère soit entièrement décorrélé de la morphologie et de la physiologie n’est pas non plus très vraisemblable. La personnalité des animaux est reflétée par leur morphologie individuelle. On pratique la sélection artificielle sur des animaux depuis des millénaires, depuis des époques où l’homme n’aurait eu, selon l’idée reçue, aucune notion d’évolution naturelle, mais celui qui constate l’hérédité des caractères dans les espèces animales a forcément l’idée plus ou moins nette de l’évolution de ces espèces : il sait que si, dans une génération, tels individus se reproduisent et tels autres ne se reproduisent pas, l’espèce présentera tels caractères plutôt que tels autres à la génération suivante. Il ne s’agit pas de minimiser l’importance des réflexions de Darwin sur le mécanisme de l’évolution, mais la connaissance empirique de l’hérédité (« tel père, tel fils ») est un indice suffisant de la connaissance de l’évolution. Avant la sécularisation de la pensée, cette conception s’arrêtait certes le plus souvent à la fixité des espèces, à savoir que l’on envisageait peu la possibilité qu’un taxon évolue en un autre taxon, et en particulier elle s’arrêtait à la fixité de la nature humaine, que l’on se refusait à penser comme pouvant être évoluée d’un autre taxon, à savoir d’un primate. On fera simplement remarquer à cet égard que le « chaînon manquant » (ou l’ancêtre commun) n’est toujours pas connu, c’est-à-dire qu’il manque ni plus ni moins que la preuve matérielle que l’homme descend du singe.

Pour la caractérologie, la disposition à la moralité, qui dans l’ensemble présente des caractères utiles à la société, est définissable et potentiellement corrélée à des mesures physico-physiologiques : prémisse de l’eugénisme. La morale en tant que juste milieu se conçoit sans problème comme l’utile au point de vue social, surtout quand ce juste milieu se définit circulairement comme un compromis collectif sur les notions de mesure et d’excès. La morale ascétique n’a plus le même statut utilitaire : pour les critiques de la religion, cela devient du parasitisme. Par ailleurs, nous venons de dire que la philosophie de notre temps s’opposait à l’eugénisme et personne ne le contestera (l’interdit de l’eugénisme est acté dans la législation des États), pourtant nous avons d’autres fois présenté cette même philosophie comme un biologisme. La philosophie de notre temps est contradictoire, tout simplement ; il n’y pas lieu de s’en étonner beaucoup.

Nous considérons comme décadent le riche primitif, qui ne peut être primitif que parce qu’il est dégénéré et que sa vie mentale le plonge sur le mode hallucinatoire dans l’état qui devait être celui du chaînon manquant de la théorie, sans possibilité mentale de donner un sens concret à tout ce qui ne s’insère pas dans ses schémas bruts d’agression et d’exploitation. Il est temps que la démocratie serve à quelque chose et prévienne, par l’exercice du pouvoir majoritaire, les conséquences du pouvoir de l’argent exercé par ces primitifs dangereux. Ces primitifs sont en même temps le principal agent du progrès puisque c’est par leur capital industriel et financier que le mythe trouve une expression concrète, qu’il se réalise dans le monde. La réalité du progrès est la négation du mythe du progrès. Nous avons parlé plus haut des « bienfaits » de la technique et de la médecine (en voie d’annulation) mais ce n’est que par concession au mythe que nous avons employé ce terme, car les acquis du progrès se sont toujours payés à prix coûtant, et plus le mythe se concrétise, plus sa nature mythique devient manifeste par l’excès du prix payé.

*

*

Que puis-je être dans un troupeau démocratique sur le point de disparaître dans l’incendie de l’abattoir ? Je peux être, moyennant quelques bassesses, Ploutos l’halluciné qui chasse et risque sa vie dans la savane ancestrale. Ploutos le tueur de dragons !

*

Le Gestell et la barrière de Melilla

Annexe à Le Dasein comme « problème anthropique » (x)

Le Gestell (Heidegger), milieu autoréférent de la technique, abolit la transcendance subjectivante dans le vide de l’abstraction. L’animalité de l’homme devient une machinalité, même au point de perdre la sensibilité, dans le surmenage, l’autosuggestion et la fin de vie. Le légume de la fin de vie indéfinie devient le prototype du travailleur. Cette carcasse paralysée a plus de valeur comme comburant commode que le mouvement des bras. Tout se transforme, le grabataire insensible est une mine. Alimenté par intraveineuse, avec du jus de viande animale afin d’accélérer le mouvement d’extension de la monoculture du soja dans le bassin amazonien, s’il pouvait parler il nous dirait à quel point la vie est une abstraction. Ni bonne ni mauvaise. La quintessence de la technique nous serait rendue évidente par sa voix. Nous connaîtrions de manière nécessaire l’illusion qu’est la forêt où mord le Gestell. L’abstraction s’étend sur une illusion, recouvre un néant pour que vive un vide pur. Les tempêtes magnétiques n’ébranlent nullement le désert immuable autour de nos dômes et nous ne les percevons que par un grésillement funèbre dans les circuits des rayons X. La sublimité des tempêtes est dissoute dans l’infinitésimale incommodité. Quel paradis. Mais c’est un rêve hélas : ne voyons-nous pas la barrière de Melilla défoncée par des hordes d’ombres ?