Tagged: suicide

Offrande à la Mort : La poésie de Medardo Ángel Silva

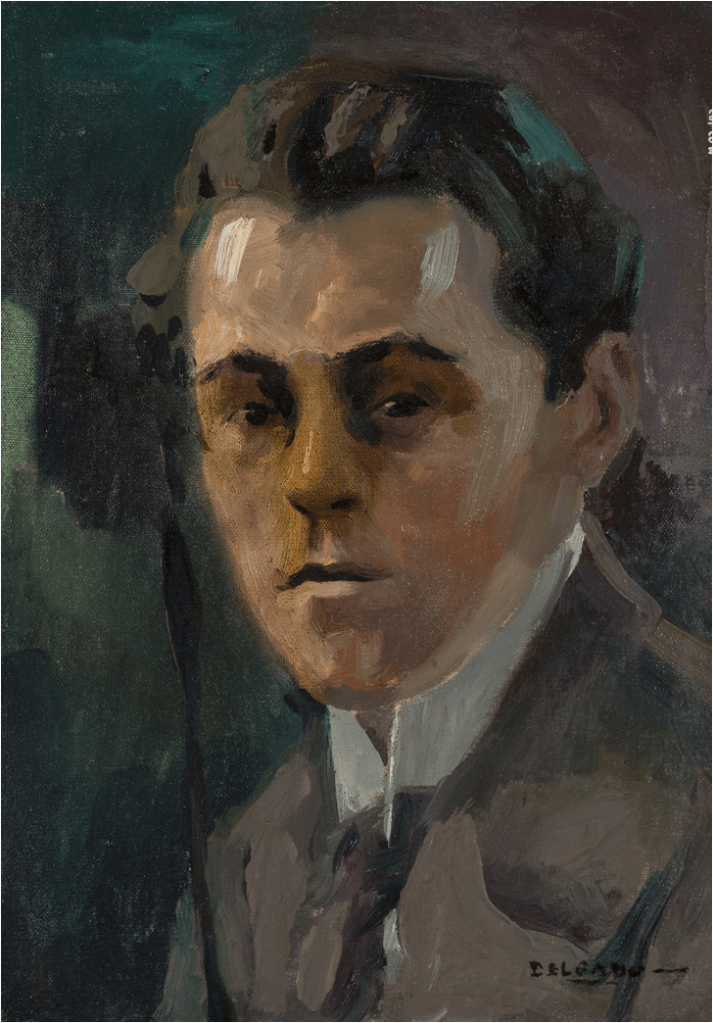

Medardo Ángel Silva (1898-1919), mort à vingt et un ans, est un poète équatorien de la « Génération décapitée » ainsi nommée car les trois autres écrivains principaux qui la composent sont eux aussi morts (plus ou moins) jeunes. Ces quatre auteurs sont les représentants, relativement tardifs même au point de vue latino-américain, du modernisme poétique en Équateur. On sait que c’est le Nicaraguayen Rubén Darío qui introduisit le modernisme en Amérique latine et même en Espagne, laquelle refusa de le recevoir de la France, sa voisine, où il était né, et ne l’adopta que des mains d’un poète américain de langue espagnole. L’Espagne avait reçu le romantisme en faisant l’économie d’un tel circuit parce que le romantisme était un mouvement allemand et que l’Allemagne c’est encore l’Espagne, mais les emprunteurs de tendances françaises ne sont jamais nommés de l’autre côté des Pyrénées que du nom péjoratif d’afrancesados.

L’Équateur littéraire a non seulement eu la « Génération décapitée » mais aussi, plus tard, dans les années soixante du vingtième siècle, le mouvement tzantique des « Coupeurs de tête » (dont nous avons traduit des poèmes dans « Poésie révolutionnaire d’Équateur : Le mouvement tzantique » ici). Tropisme singulier !

La mort de Medardo Ángel Silva n’est pas entièrement éclaircie. Dans l’anthologie dont nous nous sommes servi (Ariel Clásicos Ecuatorianos, 2e éd., 2019), qui est en fait la réunion d’un recueil, L’arbre du bien et du mal paru du vivant du poète, en 1917, et de poèmes choisis, le préfacier, Hernán Rodríguez Castelo, se montre sceptique vis-à-vis de la thèse la plus courante, celle du suicide, suivant en cela le biographe Abel Romeo Castillo (1969). Dans la mesure où Castillo rejette également la thèse de l’assassinat (dans un triangle amoureux), il en vient à émettre l’hypothèse de la roulette russe (le barillet du pistolet ne contenait qu’une seule balle, mais cela peut aussi bien indiquer une intention suicidaire purement et simplement) ou celle du « somnambulisme mortel, à la Manuel Acuña » (alors même que, dans le cas de ce dernier poète, mexicain, c’est également le suicide qui est la thèse en général retenue !). La question est sensible au plan religieux : obsédé par la mort, Medardo Ángel Silva n’en est pas moins marqué par le christianisme, or le suicide est un acte grave pour le salut de l’âme. Le rejet de la thèse du suicide – sur un certain fond de prosélytisme qui ne permet cependant pas à lui seul d’écarter ce point de vue – s’appuie sur une étude de l’évolution de la poésie de l’auteur, qui montrerait un travail interne sur l’obsession de la mort vers un renouveau de l’attachement à la vie, par la foi, ainsi que sur des questions quant à la passion amoureuse supposée qui aurait déclenché l’acte. Il est certain par ailleurs que les conditions matérielles du poète n’exercèrent pas de pression dans le sens du suicide, autrement dit le poète ne vivait pas dans la misère (qui fut la cause du suicide de Chatterton, par exemple), et il était en outre le père d’une petite fille, ce qui rend un suicide supposé d’autant plus irresponsable et critiquable moralement (ou le rend en soi critiquable, même sans autre fondement pour une critique).

Le suicide est sans doute une explication par défaut, compte tenu de l’existence d’un instinct de mort en l’homme, lequel homme pourrait bien n’avoir en revanche qu’un « réflexe » de survie. Les philosophies du pessimisme radical développent une telle conception. Chez le philosophe Philipp Mainländer, par exemple, suicidé à vingt-cinq ans, l’humanité doit finir, sinon avec l’univers lui-même, où l’entropie est un phénomène généralisé par lequel toutes les sources d’énergie du cosmos sont vouées à s’éteindre et disparaître, bien avant cela dans un suicide collectif universel par « contagion spirituelle ». Dans ce cadre, un poète caressant dans ses écrits l’obsession de la mort a sans doute quelques chances d’être le premier « contaminé » par lui-même.

*

L’arbre du bien et du mal

(El árbol del bien y del mal, 1917)

.

L’investiture (La investidura)

Si, inspiré par Hari, ton esprit se délecte de la volupté littéraire, si l’art des jeux d’amour suscite ta curiosité, alors écoute, suaves, faciles, adorables, ces paroles… (Jayadeva, Gita-Govinda)

C’était par un coucher de soleil magique de pourpre et d’ors,

avec une musique de brises dans les pins sonores ;

les heures défilaient rythmiques au crépuscule

comme une ronde grecque ciselée sur un vase ;

La pampa ressemblait à un velours vert

et ce chromo était pareil à une image d’églogue.

Les vallées écoutaient la parole infinie

avec laquelle Il parle aux choses,

aux humbles brins d’herbe, aux roses,

au lion aux griffes acérées,

au vent qui secoue la forêt orgueilleuse,

et dirige dans les ombres l’orchestre symphonique

du bosquet, en concert de demi-million de harpes.

Comment se fit-il que soudain je me trouvasse dans la forêt –

qui, lugubre et sans chemins, était sœur de la sylve obscure

que vit le Dante ?

Je ne sais. Comme un enfant je tremblais de peur ;

dans ma chair l’Angoisse plongeait ses ventouses

ainsi qu’un poulpe informe ; à mon oreille parvenait

une caricature confuse

de sanglot, de blasphème et de rugissement.

Mille insectes conversaient en dialectes nasillards

et, déployant la soie de leurs ornements,

dans la pénombre ces insectes étaient

des pierres précieuses avec des ailes.

Les fleurs exotiques imitaient de sveltes bayadères,

et de leurs pétales obscurs s’exhalait

une haleine de fragrances narcotiques

qui montait à la tête des animaux, en rêves impurs.

Dans cette chaude atmosphère,

comme un remords

se faisait entendre la reptation d’invisibles vers,

une rumeur de fermentation

sortant du sein des chênes anciens…

Les lianes s’enroulaient autour des troncs massifs,

déployant dans leurs courbes des sortilèges féminins,

donnant à leurs mouvements des inflexions perverses

et simulant en maladroites convulsions

les spasmes lubriques de la jouissance…

Et, à la lueur livide d’une lampe à huile,

tout cela prenait à mes yeux des aspects inouïs,

lorsque je vis passer des cavaliers des cavaliers,

confusément, et j’entendis les cris rudes

par lesquels excitaient dans le bosquet occulte

leurs lévriers agiles

les mânes de l’Envie et de l’Injure…

Mais mon esprit triompha de cette embuscade perfide

et je lançai, comme un lys sur une eau stagnante,

sur eux la pitié silencieuse d’un regard.

Puis, tel un Amadis de moderne épopée,

je poursuivis mon chemin, sous l’admiration muette de la forêt…

Oh ! alors mes yeux extasiés contemplèrent

la merveille sacrée du visage de la Déesse,

mes sens fous prosternés la virent,

portant un auguste diadème sur son front rose.

Elle avait tout le savoir dans ses pupilles,

de ses mains naissaient les desseins éternels,

comme un oiseau dans son nid l’Harmonie sacrée

résidait sur ses lèvres. Son regard versait

de la lumière sur les ténébreux glaciers intimes !

Oh, céleste prodige ! Le Dieu suprême

de solaires fulgurances avait tissé son habit immaculé.

Ses seins palpitaient comme des mers tranquilles

de marbre pentélique. Oh, céleste prodige !

Et dans l’air subtil son inénarrable accent,

sa voix, comme jamais mortel n’en entendit,

vibra telle un miracle d’impossible douceur

dans un badonguement triomphal de cristaux sonores :

« Lyrique adolescent, réalise ta vocation ;

que ton esprit soit un bûcher ardent ;

mets tes rêves en musique,

sois divin par le haut don de la Lyre.

Dans le calice améthystin écumant de miels dorés,

donne à boire à ton âme assoiffée d’idéal ;

Psyché est un papillon

qui dans son vol se pose

sur la chair rose des roses charnelles !

Sois ingénu, comme l’eau des pures citernes

ou de l’étang qui reflète le ciel tout entier ;

tu verras triompher l’aurore de ton aspiration,

et le royaume des choses éternelles sera tien.

Tu sauveras les dures vérités métaphoriques

de l’abîme profond de toi-même,

et tu écouteras les claires musiques pythagoriques

depuis la nuit de ton abîme…

La fontaine d’Hippocrène jaillit en toi ;

Pan sommeille dans le noble sein de l’Adamite ;

examine-toi dans la pénombre, regarde-toi, lis en toi

comme en un livre ouvert de Vérité et de Vie !

Fais taire l’interrogateur de l’Avenir, qui prive de lumière,

dresse-toi haut et serein dans la grâce du jour

rose ;

et, en toute chose,

cherche éternellement

l’Harmonie, l’Harmonie, l’Harmonie… »

Ainsi parla la Déesse…

En extase dévote,

mon esprit écoutait cet enseignement divin…

Levant les yeux, je vis que l’enchantement était rompu :

la vision se dissipait dans les lointains bleus.

La forêt paraissait un cœur immense,

les doux fruits d’or pleuraient de l’ambroisie,

la terre respirait comme un subtil encens.

J’étais plein de Toi, auguste Poésie !

Entre les arabesques des branches en fleur,

où la rosée était des larmes de diamant,

les étoiles s’éparpillaient

comme une traînée de globules d’or.

Et heurtant son impétuosité sur les pierres

pour la délectation de la forêt,

la rivière complétait cet orchestre

de ramages, de brises et de bouches… !

Depuis lors, la multitude fascinée m’a vu

– l’œil incendié par la fièvre sacrée,

le front couronné d’épines comme le Christ,

mains tremblantes d’orfèvre chevelu –

dédaignant les futilités du monde,

consacrer mon existence au rite apollinien ;

ainsi ma vie possède-t-elle l’harmonie d’un vers,

et devient sanglot rythmique ce qui naît cri.

Indifférent au temps et à la douleur,

sur la route ignorée va mon esprit pérégrin,

tandis que caché dans l’ombre assassine

l’Archer me tire en vain ses flèches !

*

Crépuscule d’Orient (Crepúsculo de Asia)

Des roses vierges inclinèrent jusqu’à

tes cheveux le réseau de leurs pistils,

au baiser des étoiles, rendues inquiètes

par tes pupilles humides de grâce.

Comme une araignée ourdissant

la perfide trame de ses fils,

l’ombre des tilleuls se projetait

sur ton balcon de vieille aristocratie…

Tremblantes devant le prodige de tes charmes,

comme noyées de larmes célestes

les étoiles fixes te contemplaient.

Et c’était un triomphe de reines diadémées

dans les Mille et Une Nuits parfumées

du monde sidéral de tes bijoux !

*

Heure sainte (Hora santa)

Les miroirs aux regards limpides

avec une voluptueuse complaisance

reflétaient ta magnificence impériale

de blondes et de soie parfumée.

Les bougies à la flamme ardente

dans le salon à l’orientale opulence

imitaient, enveloppant ta présence,

les yeux d’un animal hypnotisé…

En une rare mélodie, Chopin

versait un long et musical sanglot…

des cadences fuyaient comme de vains rêves…

Il flottait un parfum de lilas couchés,

et devant l’immensité de tes pupilles

je laissai mon cœur entre tes mains !

*

Stances (Estancias) (4/12)

Seigneur, mon pied n’a pas même encore parcouru

la moitié de la route, dont parlait le Florentin,

et je suis dans le noir complet et marche à la manière

de l’enfant qui dans une forêt ne connaît le chemin.

De profundis clamavi. Berger des cœurs,

donne à mon âme le feu qui fit de l’hétaïre une sainte ;

renouvelle les miracles des résurrections ;

comme Lazare, j’attends que tu me dises : Lève-toi !

–

Pas une volonté, pas un espoir, pas même un désir

n’agite cet étang crépusculaire qu’est mon âme.

Mes lèvres sont humides des eaux du Léthé.

La mort m’offre par anticipation son meilleur présent : la paix.

De toutes les passions je porte le feu éteint,

je ne suis qu’une ombre de tout ce que je fus,

cherchant dans les ténèbres, pareil à un enfant aveugle,

le magique chemin qui conduit à l’oubli.

–

Lassitudes d’automne… plus rien ne m’enthousiasme

de ce qui provoquait mes admirations d’enfant,

et je vais dans la vie comme un pâle fantôme

parcourant les rues d’une ville en ruines.

Mon âme, qui croyait le printemps éternel

quand elle entreprit ses fous et doux pèlerinages,

aujourd’hui, comme un lépreux dans sa caverne,

voit lentement pourrir les fruits de ses jours.

–

Pour nous qui avons, comme un poignard subtil,

à l’intérieur de l’âme un poison ;

pour nous qui voyons notre illusion d’avril

faite misérable charogne ;

c’est en vain que résonne ton histrionesque tambour de basque,

ô vie frivole et banale !

puisqu’elle n’est pas pour nos lèvres, la divine chanson

printanière et matinale.

*

Estampes romantiques (Estampas románticas) (La cinquième des cinq)

Par les salles bleues, mélancoliquement,

la lune traîne sa robe de mariée,

tandis que les brises déploient dans les parcs en fleurs,

avec une rumeur de soie, leurs ailes tremblantes…

Au clair de lune énigmatique et triste,

dans le bleu de la nuit harmonieuse

un château dressé sur le fief d’antan

dessine les finesses de sa silhouette gothique…

Aux douze coups, l’étoile versant ses fleurs d’oranger,

se répand une fragrance de lointaines légendes…

et se font entendre les pas furtifs des nobles dames…

et un grincement de gonds aux fenêtres couvertes de mousse…

*

Divagations sentimentales (Divagaciones sentimentales) (2/5)

I

Vie de la ville : l’ennui quotidien,

les beaux rêves morts et le cœur déchiré ;

vie extérieure et desséchée, vie fausse, océan

sur lequel mon âme est comme un esquif perdu !

Non, donne-moi le règne pur du silence exquis,

la solitude, fleurie de pensées blanches,

et la tour intérieure ouverte sur l’infini,

au-delà de la douleur, du temps et de la vie.

Où mon cœur – urne de mélodie –

répand en tristes vers son lyrique trésor

et dort dans ton giron – ô Poésie sacrée ! –

devant le lys, sous l’étoile, au tiède crépuscule d’or.

–

V

Comme ces moines pâles dont parlent les légendes,

spectres des noirs corridors conventuels,

je veux abandonner les chemins scabreux

où le Mal ourdit ses sept labyrinthes fatals.

Dans un cloître j’enfermerai ma douleur exquise

et seul avec mes rêves je cultiverai mes roses ;

miroir qui reflète l’Infini sera mon âme,

par-delà l’humaine limite des choses…

Ainsi, ma vie sera vie de paix… jusqu’au jour

où dans la cellule dévote les frères me trouveront

moribond au pied de la Vierge Marie,

serrant ton portrait jauni dans mes mains !

*

La libératrice (La libertadora)

De ma tour d’ivoire

je vois passer la vie.

Mon âme romantique et légère

soupire, sourit, s’ennuie.

Il y a un jardin de roses noires,

il y a un jardin de lys blancs :

roses noires sont mes tristesses,

lys blancs mes illusions.

Parfois, dans l’air bleu,

le vent sanglote un miserere,

s’enfuit un oiseau aux ailes de tulle :

c’est un lys qui meurt.

Et tellement sont déjà morts,

en silence, un par un,

que le jardin bientôt sera désert,

il n’y aura plus personne.

Déjà ne reste plus de mon printemps

qu’une odeur de rose desséchée…

et mon âme attend, attend, attend,

filant des rêves à son rouet.

Elle attend d’ouïr aux confins,

au terme doux de son destin,

la voix aiguë du clairon

de la Mort.

Les dures chaînes tomberont,

s’ouvrira la porte de fer :

et dans un parfum de lys blancs

l’âme quittera sa prison !

*

Le chasseur (El cazador)

Satan est un chasseur dissimulé dans la céleste sylve

où divague le troupeau mystique,

et, comme celle d’un jeune satyre, dans cette agreste douceur

résonne la tentation de sa flûte subtile.

Malheur à qui écoute le chant du Mal ! à qui écoute

la perverse sirène du Péché mortel :

même en déchirant sa chair possédée, il ne pourra

extirper le poison du fatal sortilège !

Et tu le sais bien, toi, mon âme mélodieuse,

hirondelle chantante dans la claire harmonie

du bosquet où les Chœurs pincent les cordes des luths,

toi qui vis le chasseur, entre ses mains lascives,

ses mains velues, emporter prisonnières

les sept colombes de tes sept vertus.

*

Offrande à la Mort (Ofrenda a la Muerte)

Mère nourricière, clef de nos cachots,

ô toi qui à nos côtés marche à pas d’ombre,

maudite impératrice des noirs empires,

quel est le mot talismanique qui te nomme ?

Porte scellée, mur où expirent sans écho

les interrogations de la tribu humiliée,

de même que la toux d’une poitrine creuse

ne peut troubler l’harmonie pérenne des constellations.

Je chanterai dans mes odes ton visage mensonger,

ton corps mélodieux comme un bras de lyre,

tes pieds qui ont foulé des Érèbes et des Léthés,

et la sereine grâce de ton regard fleuri

qui noie nos âmes, exemptes de désirs,

dans une mer de silence, de quiétude et d’oubli.

*

De profundis clamavi

Seigneur, vois nos âmes dans leurs dures prisons

où de vagues philosophies ne jettent aucune lumière,

vierges jetées nues aux molosses,

à peine allumées les roses de leurs beaux jours.

En vain nous avons cherché en différentes voies

la route bleue qui mène à l’idéale Byzance…

et maintenant nous marchons vers le havre de tes bras divins,

pauvres en volonté, par la fatigue exsangues…

Nous avons sacrifié notre amour à de folles idolâtries,

quand nous croyions éternels le plaisir et la vie…

et maintenant à tes pieds nous abandonnons ces dépouilles

attachées au ruban des rêves fanés.

*

Poème de la chair (Poema de la carne)

Chair de l’assassin, maudite pourriture

qui pend des gibets en grappes funèbres

et montre aux yeux de la multitude avide

le maléfique héritage de tous reçu !…

Oh, chair des martyrs, Gloria in excelsis Deo ;

de notre Roi le Christ divines moissons !

Oh, lèvres toujours ouvertes à la consolation d’un « Je crois » !

Divin habit transpercé de flèches !…

Oh, chair des vierges qu’hermine l’innocence,

neige, lys, étoile, iris, campagne polaire

sur laquelle n’a point posé l’Amour son pied de feu !

Hostie, chair de Dieu pour la cène mystique,

qui par le miracle de la grâce eucharistique

à notre chair immonde unit sa sainte chair !

*

Poèmes choisis

(Poesías escogidas)

.

Sonnet (Soneto)

Ô Reine silencieuse, couronnée

d’ombres et de pâle asphodèle,

dont les mythiques yeux consolateurs

ont l’infini pour regard !

As-tu brisé les rameaux funèbres

sous ton pied si léger de glace ?…

Et cette rumeur, est-ce le vol nocturne

de ton ombre désolée ?

La brise bourdonne sur la terrasse déserte

et prononce, effleurant les rideaux,

le nom d’une morte idolâtrée.

Il y a des bruits de robe sur le tapis,

et je ne sais quelles phrases sibyllines

dit dans l’ombre une voix de femme !

*

À une qui est triste (A una triste)

À sœur Marie de la Consolation (Sor María de la Consolación)

Au son vague des célestes lyres

du vent qui divague dans les frondaisons,

tu chantes, et l’on ne sait si tu soupires

ou si c’est le rossignol qui t’imite.

Tes yeux noirs au dolent regard,

je ne sais dans quel tableau de Rossetti je les ai vus,

ils me rappellent inconsciemment

les yeux mélancoliques du Christ.

J’aime, pour sa douleur, ta beauté :

ton doux visage de vierge martyre

couronné de tristesse mystique.

Et ton esprit romantique vaut plus

que tout ce qui existe, possédant

la suprême élégance de ce qui est triste.

*

Le mendiant (El mendigo)

Oh, l’angoisse de vouloir exprimer l’ineffable

quand, oiseau prisonnier, une émotion agite

ses ailes dans la prison du verbe misérable

qui jamais ne traduit en rythmes son infinie douceur !

Las ! mieux vaut le rossignol dont la gorge trille

son amour et sa peine que la langue de l’homme,

dont l’âme douloureuse devine l’Infini,

sent l’Éternité… et ne sait la nommer !

Nous sommes comme un mendiant qui, possédant un trésor

dans sa besace, supplie la terre pour des aumônes…

De temps en temps tombe une pièce d’or

dont l’éclat trahit le contenu du sac !

*

L’horloge (El reloj)

Ta jeunesse de musique, de parfums et de trilles

sent les magnolias humides, la terre après la pluie…

c’est une odeur charnelle et spirituelle, une fine

odeur que je porte en moi sans pouvoir l’oublier.

De ta blancheur me parle la divine étoile,

le rossignol connaît ta voix et l’imite,

et la divagation du vent vespéral

m’apporte le souvenir de tes cheveux de soie.

Mon cœur se vêt du deuil de l’absence…

et parce que je me souviens ma nuit est moins triste,

mais dans mon âme résonne, sinistre, agressive,

cette horloge qui compte les heures passées loin de toi,

et je l’écoute ainsi qu’un enterré vivant

qui entendrait un impossible commentaire à sa mort.

*

La mort parfumée (La muerte perfumada)

Convalescent de ce mal étrange

dont toi seule connais le remède,

le soir me vit, fantomatique et sauvage,

comme échappé de la sépulture.

Le malheur a fauché mes joies

ainsi qu’un innocent et candide troupeau,

sous la faux d’une vieille désillusion

mon bonheur fugace agonise…

Chevelure blanche dépeignée,

la pluie ondoyait derrière la vitre…

et, ce soir pâle et caduc,

je sentis dans ma douce prostration intérieure

la belle tentation de me donner la mort

en me tressant une corde avec ta perruque !

Philo 41 Volonté autonome et Programme en vue de la mort

(i)

Le test du sujet-objet

Dans Philo 37, nous avons esquissé une réfutation du solipsisme, vieux problème philosophique, une « preuve des autres » qui n’est pas sans lien avec notre phénoménologie de l’immortalité et de l’au-delà (Philo 21 et 22, ou l’essai Anhistoricité de l’homme et Phénoménologie de l’immortalité disponible sur notre page Academia).

S’agissant de la réfutation du solipsisme, nous en rappelons le passage principal :

La chose en soi possède une subjectivité universelle, la même dans tous les sujets, et les formes de cette subjectivité étant l’espace et le temps, elle a des objets ; par où s’énonce – l’objet étant ce qui est posé en face d’un sujet, et la condition d’objet supposant espace et temps – que l’espace et le temps sont consubstantiels au concept de subjectivité, de même que la causalité, loi des relations dans l’espace et le temps. L’espace, le temps et la causalité appartiennent au concept du sujet. Et dans un monde défini par ces trois formes, le sujet est également objet car il est situé dans ce monde, en tant qu’objet. Le sujet-objet (nous empruntons l’expression à Schelling sans nous occuper ici de ce que ce dernier entend par un tel terme) n’est pas purement et simplement la même chose que la conscience de soi, en raison de l’objet de la conscience qu’est le corps ; autant une conscience de soi peut être l’unique être du monde, autant le sujet-objet corporel écarte le solipsisme, car mon corps n’est pas l’unique objet en ce monde. Le solipsisme suppose qu’il existe un seul sujet-objet au monde, par conséquent un seul sujet mais aussi un seul objet. C’est parce que le monde est monde d’objets que le solipsisme est improbable : un monde d’objets est un monde de sujets-objets. Tout objet au monde doué de représentation est un sujet, et je sais quels objets sont doués de représentation par l’observation de mon propre corps comme objet.

Philo 37 : Éléments de discussion sur la chose en soi selon Mainländer

Selon Schopenhauer et ceux qui l’ont suivi, en particulier Mainländer, dont la pensée fait l’objet de la discussion en Philo 37, le monde est une objectification de la Volonté. Dans ce monde, le sujet pensant est lui-même une objectification de la Volonté. Le sujet est donc aussi objet, car une objectification. C’est un sujet-objet. La conscience est ainsi conscience propre d’un sujet-objet. En tant que conscience subjective, je ne peux être certain qu’il y ait parmi les objets qui m’entourent d’autres sujets. Mais en tant que sujet-objet, je ne peux douter que les objets qui présentent les mêmes caractères objectifs que moi en tant que sujet-objet se sachant un « sujet par suite d’une objectification » ne sont pas seulement des objets mais aussi des sujets-objets, en application du principe « mêmes causes, mêmes effets ». La loi de causalité de ce monde d’objets, la nature, est ce qui prévient l’erreur solipsiste chez le sujet-objet. (Comme cette prévention de l’erreur est de nature tout intellectuelle, la conséquence en est par ailleurs que, chez la plupart des hommes, chez l’homme moyen, autrui reste pour la subjectivité un pur objet pouvant être traité comme tel pour les fins subjectives propres de la subjectivité : c’est l’erreur égocentrique.)

L’intelligence artificielle (IA) introduisant, sous la forme hypothétique de l’androïde intelligent, un support de caractères objectifs identiques à mes propres caractères objectifs en tant que sujet-objet, est-elle de nature à rendre la précédente démonstration caduque, puisqu’alors mon inférence que l’androïde en face de moi est un sujet-objet comme je le suis serait fausse (l’IA est en effet un pur objet, et nous avons d’ailleurs des raisons de croire qu’elle n’atteindra jamais au statut de sujet-objet : voyez notre essai « A prediction about AI » ici) ? Nous ne croyons pas à cette objection. Il peut être plus ou moins difficile de discerner un texte produit par IA d’un autre produit par une intelligence humaine, mais cette expérience n’est qu’une opération de laboratoire sans la moindre portée phénoménologique. Tout androïde, même le plus perfectionné, est voué à être reconnu par un examen méthodique pour ce qu’il est. Nous insistons sur ce point de l’examen méthodique : toute forme d’erreur, en dehors de cette considération, peut être imputée aux faiblesses de l’attention humaine, et non à la forme de notre entendement. Il arrive ainsi qu’on prenne une simple ombre ou un arbre, de loin, pour une personne, sans que cette erreur soit une objection nécessitant de nous prémunir des illusions arborées. Cet examen méthodique deviendra de plus en plus perfectionné avec les progrès de l’IA, mais ces deux courbes de progression ne se croisent jamais : plus l’IA progressera, plus le test deviendra perfectionné, et jamais la technologie de l’IA ne dépassera celle du test. En outre, on comprend bien que, même si une toute petite caste était seule en possession d’un test ultraperfectionné à l’avenir, et que tous les autres hommes manqueraient des moyens pour appliquer ce test dans la vie courante et seraient donc voués à vivre dans un monde où il leur est impossible de distinguer un sujet-objet d’un pur objet, cela n’infirmerait pas la vérité du propos ; car il s’agit d’une vérité métaphysique a priori qu’aucun état de l’expérience humaine ne peut contredire. J’insiste. Même si aucun être humain au monde ne pouvait faire cette distinction, ce serait seulement que la technique du test s’est perdue, non qu’elle n’existe pas.

(ii)

Volonté autonome et programme en vue de la mort

Les rêves nous distinguent-ils des machines ? Notre intellect a un « mode par défaut » d’écoulement incessant d’images et pensées qui se maintient dans le rêve où, à la différence de la veille, il n’apparaît plus comme ce mode par défaut mais comme une manifestation réelle et suscite par conséquent en nous des émotions comme si nous avions affaire à la réalité. Dans la veille, ces images peuvent aussi susciter des émotions : une association d’idées peut par exemple réveiller en nous un souvenir pénible ou agréable et susciter les émotions correspondantes. Mais, éveillés, nous avons un mécanisme de contrôle qui nous empêche d’être submergés par ce flux d’images/pensées, tandis que dans le sommeil ce mécanisme est désactivé. Un ordinateur qui reste alimenté en courant électrique (car l’analogie n’a évidemment pas de sens entre un homme qui dort et une machine qui ne reçoit plus de courant d’alimentation) peut bien avoir aussi un tel flux d’images/pensées si on lui suppose une volonté autonome. Car ce mode par défaut est un caractère de la volonté autonome, qui ne s’arrête pas avec la réalisation d’un programme particulier mais possède un programme existentiel, sur toute la durée de l’existence : un programme en vue de la mort. Toute volonté autonome a un programme en vue de la mort et non de simples tâches ponctuelles et successives comme une machine programmée artificiellement à de telles tâches.

Si nous avons un programme en vue de la mort, il est évident que ce programme n’est pas mourir. Le but de ce programme n’est pas non plus dans la nature car le programme de la nature est la seule reproduction, et faire de la reproduction un programme existentiel est une aporie (la nature ne connaît qu’une « finalité sans fin » : voyez notre phénoménologie de l’immortalité et de l’au-delà). La finalité de l’existence est la vie après la mort – une vie sans l’horizon de la mort – et dépend d’une conduite dans cette vie présente dont l’horizon est la mort.

On trouve chez certains illuminés l’idée de paradis éternel pour tous. Or un tel paradis qui attend tout le monde, c’est le grand sommeil matérialiste, ni plus ni moins. Pourquoi, dès lors, ne pas préconiser le suicide si, dans le suicide, nous échangeons une vie plus ou moins pénible, sujette aux maladies, à la faim, au vieillissement, etc., pour un paradis garanti pour tous, qui pourrait tout aussi bien se décrire comme la volupté du sommeil profond ? Si le paradis nous attend tous, comme personne ne peut espérer une impossible continuité de joie et de bonheur en cette vie présente, il est incompréhensible que nous n’échangions pas notre condition instable dans cette vie pour ce paradis garanti, en nous suicidant sans délai.

L’objection faite à l’existence d’un enfer, émettant l’hypothèse que l’âme souffrira de savoir ses frères, ses parents, la petite amie de ses dix-sept ans en enfer, est ingénieuse et amusante, mais l’âme n’a pas d’attachements terrestres. Celui qui a des attachements terrestres n’a pas compris que ce sont ces attachements qui l’empêchent de remplir son programme en vue de la mort. Si une âme du paradis voulait se battre pour me sortir de l’enfer, elle mériterait de s’y trouver avec moi. Le statut éternel d’une âme est en effet le résultat d’un jugement parfait. L’âme au paradis a donc la parfaite conviction que ceux qui sont en enfer le sont dans le respect de la plus parfaite justice et que, si elles n’y étaient pas, la justice en serait lésée. Le point de vue du paradis pour tous semble parfaitement matérialiste et cette éternité n’est qu’une simple façon de parler. Le retour au spirituel d’esprits contaminés, infectés par une formation technique et scientifique est fourvoyé quand il entend tirer de disciplines métrologiques restreintes des conclusions sur des questions par nature métaphysiques (voyez Philo 40 : L’échec cumulatif de la science). Par exemple, ceux qui veulent parler, parce que le discours scientifique possède un monopole de légitimité dans nos sociétés matérialistes, du surnaturel comme d’un univers parallèle à x dimensions entrent dans des fariboles qui n’ont aucune portée métaphysique tout en n’étant même pas permises par le raisonnement empirique sur lequel est censée s’appuyer toute science positive.

Ces illuminés croient pouvoir tirer leur pensée relative à l’immortalité d’expériences de mort imminente (EMI). Or, si se fonder sur celles-ci dans une réflexion philosophique peut être légitime dans une certaine mesure, cela s’expose toutefois à la même critique philosophique que le mysticisme, où des expériences que tout le monde ne partage pas valent comme fondement suffisant de raisonnement universel. Ces témoignages sont sujets au doute relatif à l’interprétation personnelle qu’en donne la personne ayant connu un tel état, une interprétation sujette à erreur. Si une expérience existentielle peut conduire la réflexion dans une certaine direction, la réflexion doit néanmoins en devenir autonome et se fonder sur ses propres lois.

Une EMI, c’est quelqu’un qui s’est vu marcher dans un tunnel vers une sortie pleine de lumière. Qu’en conclure ? En réalité, puisque l’esprit humain peut apparemment se convaincre d’un paradis pour tous et sans condition, je suis parfois tenté de croire qu’il n’y a rien après la mort, car s’il y avait une éternité on ne pourrait s’aveugler à ce point à son sujet, me dis-je. Donc, ce tunnel et cette lumière, qu’est-ce d’autre qu’une représentation par « la vie » elle-même, dans tel individu, de la réalisation pleine de joie qu’elle quitte enfin ses misères terrestres, ce qu’elle se montre à elle-même comme la fin d’un sombre tunnel ? Or, cette lumière étant une représentation de « la vie » pour elle-même, elle se donne cette représentation du désirable qu’est la mort dans les termes de la vie naturelle, à savoir sous l’aspect de la lumière (car la lumière est bonne à l’organisme), mais cette lumière n’est qu’une représentation via la nature d’une anticipation de libération des maux de la vie ; la réalité de la mort, dans ce cas, n’est pas une lumière mais la pure et simple extinction totale, ce que l’intellect se représente quant à lui comme le noir du sommeil profond.

Une fois dit cela, il faut reconnaître qu’il n’existe aucune différence essentielle entre cette conception de l’extinction totale qu’est la cessation désirable des maux ou de la succession de biens et de maux qui caractérise toute vie selon la nature, et un paradis pour tous. Dans les deux cas, il n’y a plus de maux (simplement, dans le premier cas, il n’y a plus de conscience). Qu’un agnostique sursoie à mettre fin à ses jours, cela peut se concevoir puisqu’il dit, au fond, ne pas savoir ce qu’il y a après. Qu’un athée y sursoie, cela peut se concevoir aussi car il se dit que son instinct d’animal le retient dans cette vie (les animaux ne se suicident pas). Mais que quelqu’un convaincu qu’en mettant fin à ses jours il échangerait aussitôt une condition instable et, en fait, misérable pour la perfection du bonheur au paradis, ne mette pas fin à ses jours, c’est un paradoxe extraordinaire, dont les illuminés en question ne paraissent pas capables de fournir une raison. Le paradis sans l’enfer n’est pas possible puisque cela signifierait que le paradis est l’issue pour tous après la mort et que cette vie ici-bas ne présenterait par conséquent aucun enjeu, serait absolument indifférente.

*

De l’État selon Hegel et Kojève

D’aucuns – hauts fonctionnaires – s’intéressent aux « correspondances que l’on peut établir entre l’hégélianisme de Kojève [fin de l’histoire et athéisme compris} et son activité à la Direction des relations économiques extérieures (DREE) en matière d’économie et de commerce international ».

Je ne sais trop comment entendre cette formule. Il semblerait en effet que l’activité de Kojève à la DREE soit contingente par rapport à son hégélianisme, c’est-à-dire qu’elle n’ait aucune importance. En effet, on ne peut supposer que son hégélianisme ait informé cette activité que si la DREE elle-même était un organisme informé par l’hégélianisme ; or une administration est au service des politiques conduites par le gouvernement, avec un principe d’alternance (possible). Le fonctionnaire inamovible (avec les réserves habituelles) n’a pas de philosophie à proprement parler, en tant que fonctionnaire, puisque sa fonction est d’assister une philosophie politique, quelle qu’elle soit, sortie des urnes. Si le fonctionnaire avait, en tant que fonctionnaire, une philosophie propre, il serait soit un soutien idéologique ou politique du gouvernement, soit une opposition au gouvernement, ce qu’il ne peut être, ni dans un cas ni dans l’autre, par définition et construction de notre système. Par conséquent, la pensée d’un philosophe qui se trouve être également fonctionnaire n’a pas de « correspondance » avec son activité de fonctionnaire. Si l’on parvenait à la moindre conclusion pour le problème ainsi posé, celle-ci ne pourrait être autre que : Kojève a été un mauvais fonctionnaire. Soit parce qu’il était en fait un collaborateur politique du gouvernement qu’il servait, soit parce qu’il en était un opposant politique, soit parce que sa philosophie prévalait contre les principes de la fonction qu’il occupait, à savoir qu’il occupait en réalité une place de direction politique et non de fonctionnaire, cette direction politique par l’administration elle-même étant de la bureaucratie. Or Kojève serait en cela même un mauvais philosophe hégélien car, si Hegel passe souvent pour le philosophe de l’étatisme, et ce génétiquement depuis son analyse attristée de « l’anarchie » de la Constitution du Saint-Empire germanique, il n’en reste pas moins qu’on trouve aussi chez lui une critique articulée des travers de l’étatisme bureaucratique.

Pour Hegel, l’État universel et homogène est monarchique, et cela veut dire principalement que l’alternance politique n’y peut exister. En effet, comment la fin de l’histoire pourrait-elle être marquée par une alternance de la direction politique de l’État non dépourvue de sens ? Dans notre système, l’alternance est pourvue de sens, elle est sérieuse, ce n’est pas « du pareil au même ». De sorte que le fonctionnaire en place indépendamment de l’alternance ne peut être un fonctionnaire philosophique dans le sens où sa fonction serait politique ; c’est un pur technicien. Or l’État universel homogène ne repose pas sur une fonction technicienne mais sur une fonction politique, une pensée (l’hégélianisme) ; « l’instrument » technique est partout, à cet égard, et pas seulement dans une fonction publique. Autrement dit, l’État de la fin de l’histoire n’a plus d’administration pour conduire une politique, car une politique doit conduire quelque part et l’État universel est là où il doit être. Le fonctionnaire technicien n’est pas l’instrument de l’idée de l’État universel mais celui du pouvoir politique signifiant, quel qu’il soit, et dont la seule direction est sa propre raison nomothétique dans une concurrence de législations, et nullement un mouvement de l’histoire. Qu’une « ruse de la raison » (List der Vernunft) puisse se servir de cette concurrence érigée en forme absolue de l’État pour conduire à la fin de l’histoire ne permet pas encore de penser que le fonctionnaire de cet État réalise crédiblement le rôle assigné à tout ce faux-semblant par la raison, car s’il se dit tel il pose en même temps l’insignifiance de l’alternance politique, la stricte équivalence de toutes les législations proposées et une immobilité actuelle de l’État, il nie par conséquent le mouvement historique qu’il prétend servir, enfin il insulte le corps social sous l’espèce de l’électorat dont la voix est supposée être le seul véritable pouvoir et qui ne peut exister en tant qu’électorat autrement que dans la certitude absolue de ce pouvoir.