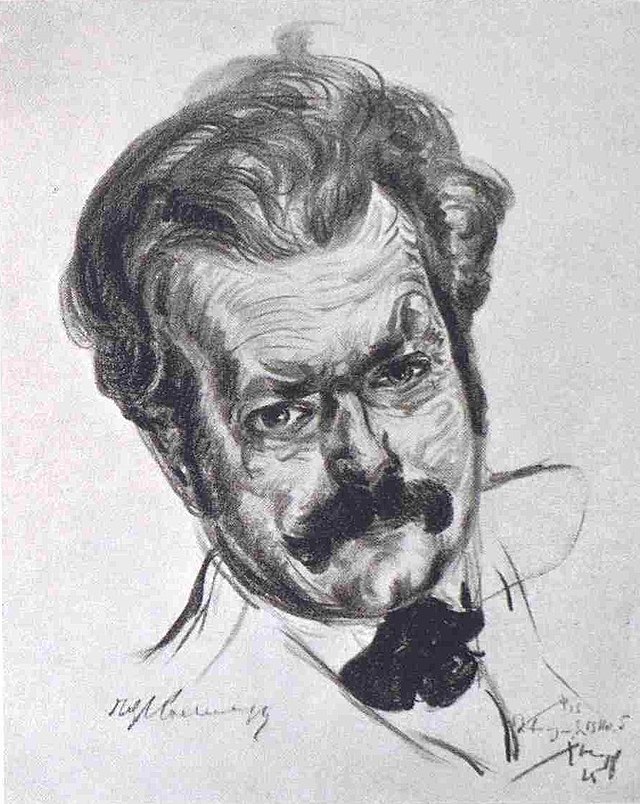

Tagged: Paul Valéry

Philo 46 Philosophe contre homme de lettres

Depuis deux cents ans, les écrivains de ce pays sortent des mêmes deux ou trois lycées de la capitale. C’est un pays qui non seulement croit être le phare intellectuel du monde mais prétend aussi avoir inventé la société juste.

On nous dira : « Pas tous les écrivains. » Il suffit que la proportion soit accablante. Il était difficile d’en avoir une intuition claire avant Wikipédia et la rubrique « Formation » ; il ne reste plus à présent qu’à faire le calcul. Ce que signifie cette donnée, c’est qu’une personne qui ne passe pas par l’un de ces établissements entre quinze et dix-huit ans n’a pour ainsi dire aucune chance de devenir un écrivain de quelque considération.

Ce calcul, nous nous apprêtons évidemment à le faire. Nous prendrons une liste des « cent écrivains français qui comptent » selon l’Académie ou une autre autorité littéraire, et nous établirons la proportion de ceux qui sortent de la poignée de lycées évoqués.

*

Liberté « non absolue », égalité « non absolue », fraternité « non absolue ».

*

Le cinéma ne montre jamais autre chose que des femmes entreprenantes et des hommes passifs, en amour, comme si une femme entreprenante en amour, qui prend l’initiative plutôt que de la susciter, pouvait ne pas être jugée comme une s*** et avoir la moindre chance de garder un homme qui ne soit pas un parfait demeuré.

*

Les extraterrestres qui nous trouveront avant que nous les trouvions demanderont le droit de nous vendre leurs produits, nécessairement de bien meilleure qualité que les nôtres et bon marché, et quand les gouvernements de la Terre refuseront ce sera pour les extraterrestres un motif de guerre juste (Vitoria, Relectio de Indis, 1539).

*

Pour l’existentialisme sartrien comme pour l’hégélianisme, en particulier l’hégélianisme existentialiste de Kojève, l’intersubjectivité prime, mais pour « le père de l’existentialisme », Kierkegaard, elle est parfaitement secondaire.

*

Il n’y a pas d’opposition sujet-objet dans la relation de la pensée à la chose en soi car la chose en soi est précisément ce qui ne peut pas être un objet de connaissance.

*

La critique qui souhaite en réalité la permanence de ce qu’elle critique, comme moyen d’assurer sa propre permanence en tant que critique : un moment de l’esprit. L’exemple pris par Kojève est le socialisme réformiste.

*

On ne sacrifie pas sa vie (ni une vie) pour un jeu, car cela n’a aucune beauté ; aucun prix ne peut être attaché à une « victoire » au jeu obtenue par le sacrifice de sa vie. Peut-on se suicider dans l’intérêt de la science ? Non, parce que la science est une synthèse inductive continue et que l’on se suiciderait alors pour un résultat provisoire. La science est un jeu.

*

(i)

Dans le roman Le jardin de Kanashima de Pierre Boulle (1964), le premier homme sur la Lune est un kamikaze, qui ne revient pas, ce qui permet au programme japonais de dépasser les autres. Or ce n’est pas satisfaisant. Si cela s’était passé de cette manière, le premier homme, ensuite, à aller sur la Lune et à en revenir serait véritablement passé pour le premier. Pourquoi ?

Dans une course au premier sans autre enjeu immédiat que le prestige, le prestige n’est pas acquis à celui qui recourt à l’expédient de sacrifier sa vie pour rien d’autre que le prestige. Dans une course à pied, un concurrent catapulté par une machine au-delà de la ligne d’arrivée au prix de sa vie n’est pas réputé avoir concouru ; il est tombé du ciel après la ligne, tout comme l’astronaute kamikaze est tombé sur la Lune plutôt qu’il n’y a été envoyé. L’expédient rend l’essai nul. C’est le premier astronaute revenu de la lune qui remporte cette course. Dans l’autre cas, en effet, quelle différence avec le fait d’envoyer un missile s’écraser sur la lune avec un cadavre à l’intérieur ? On ne sacrifie pas sa vie (ni une vie) pour un jeu car cela n’a aucune beauté ; aucun prix ne peut être attaché à cette « victoire », qui n’en est pas une mais plutôt une forme de tricherie. Si un autre État, dix jours plus tard, comme dans le roman, est capable d’aller sur la lune et d’en revenir, cet État avait lui aussi les moyens d’envoyer un kamikaze sans retour, c’est-à-dire un cadavre, quelques jours plus tôt, car qui peut le plus peut le moins : cet État démontre sa supériorité dans la course, il est donc premier selon tous les suffrages possibles.

Le kamikaze est disqualifié, le sport étant un jeu où la mort ne peut servir de rien, alors qu’à la guerre le sacrifice de sa vie peut avoir un intérêt tactique. À la guerre, les faits ont une valeur en soi ; dans le sport, dans le jeu, il faut qu’ils soient validés par un jugement. Le roman étant aveugle à ces réflexions, sa perspective est entièrement fausse, et il a sombré dans l’oubli de ce seul fait, malgré l’intérêt des faits relatés (la course internationale à la Lune) et la plume facile de l’auteur. (En réalité, l’auteur a saisi la nuance et l’on trouve, vers la fin du livre, ces paroles : « [D]ans cette compétition, il était implicitement entendu qu’il s’agissait aussi du retour. Nous serons les premiers à revenir de la Lune, après y être allés. » La performance du kamikaze, supposée représenter le clou de l’intrigue, est donc sans la moindre valeur, selon l’admission même dont témoigne la phrase citée, et l’intrigue, en raison de ce dénouement absurde, est entièrement dénuée d’intérêt.)

(ii)

Pas d’enjeu autre que le prestige, avons-nous dit. Ne peut-on cependant revendiquer un titre de propriété sur la Lune pour s’y être rendu le premier et y mourir ? Un mort n’a pas la personnalité juridique. Un prétendu acte de possession supposant la mort dans le cas d’une mission kamikaze, il ne peut s’agir d’un acte juridique de possession.

*

Aucune société n’a voué à la science un culte aussi déterminé que l’Union soviétique. Pour quels résultats ? Pour quels résultats, y compris scientifiques ? L’affligeante médiocrité scientifique de l’URSS n’a pas eu pour cause une idéologie anti-scientiste mais le culte de la science lui-même. Car la science n’est pas une fin en soi, et en la posant en finalité on supprime la véritable fin de l’homme, on déshumanise l’homme, on le dégrade et l’on rend ainsi son esprit incapable.

*

Léon Blum fut de ceux qui dénoncèrent les « lois scélérates » contre la liberté d’expression, mais quand il fut Premier ministre du Front populaire il se garda bien de les faire abolir (corrigez-moi si je me trompe). Continuer de lui faire crédit de cette dénonciation est donc une faute.

*

Qu’on ait pu crier « Mort à l’intelligence » en assassinant García Lorca paraît hautement déplacé. L’anecdote n’est d’ailleurs sans doute pas authentique.

*

Comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et quand je verrai des chrétiens dans l’espace public je croirai qu’il existe des chrétiens. Mais il semblerait qu’ils aient si bien fait leur l’interprétation mutilante du phénomène religieux par la laïcité française qu’ils cessent d’être chrétiens dès qu’ils font le moindre pas hors de chez eux.

*

Affirmer que le travail des femmes est une conquête du féminisme, comment ne serait-ce pas une absurdité puisque les femmes pauvres travaillaient avant que le féminisme existe ?

*

Les féministes, quand nous disons « écrivain » disent « écrivaine » mais quand nous disons « poétesse » disent « poète ».

*

Les personnes morales (organisations) n’ont pas le droit de vote : pourquoi certains prétendent-ils qu’elles ont un droit d’expression ? (Les droits du Premier Amendement de la Constitution américaine sont reconnus aux organisations depuis un arrêt de la Cour suprême de 1991, décision lourde de conséquences.)

*

The ethician in Kierkegaard says emancipation of women will make women prey to men’s whims and vagaries, while a woman is destined to be a man’s everything. That is, it used to be, in the days before emancipation, that a woman could be everything to a man.

*

Les écrivains connus travaillent souvent pour des journaux ignobles.

*

La vérité du scepticisme philosophique, c’est qu’un matérialiste ne peut en effet rien connaître. C’est ne rien connaître que ne pas connaître le tout car on ne peut connaître les parties que par le tout qu’elles forment et qui commande leur existence de parties. Or pour le matérialisme la connaissance est la science, une synthèse inductive continue.

*

Quelques astrophysiciens contemporains reconnaissent volontiers que Poe, dans son essai Eureka sur l’Univers, a eu des « intuitions fulgurantes » anticipant plusieurs découvertes récentes de l’astrophysique, comme si – notez bien – ces découvertes ne devaient rien à l’essai de Poe, en étaient complétement indépendantes comme la physique est indépendante de la poésie. Or cet essai Eureka n’est rien moins que la source de ces découvertes. Comme l’explique Poe, la physique comme la poésie ont le plus grand besoin de « l’imagination » et c’est ce dont nos physiciens des écoles sont entièrement dépourvus et qu’ils vont chercher ailleurs, chez d’autres, en secret et en continuant de faire croire que la physique n’est pas une affaire d’imagination.

*

Poe, Baudelaire parlent de l’unité du poème mais la théorie est fondée sur une psyché fragmentée – intellect, goût, sens moral – plutôt que sur l’unité de la psyché. Or l’unité d’un produit quelconque d’un fragment de psyché relève d’une spécialité, au sens dépréciateur que Baudelaire donne à ce mot. Une « beauté pure » qui ne s’adresse qu’au « goût » en tant que segment circonscrit de la psyché est un phénomène impur par rapport à une beauté qui s’adresse à la psyché en tant qu’unité, que totalité. Il ne s’agit pas de dire qu’un poète doit savoir parler dans ses poèmes d’économie ou d’épicerie, mais ce désintérêt n’est pas un sacrifice de facultés puisque c’est au contraire l’épicier qui, en tant que spécialiste, retranche des facultés dans son activité instrumentale. Le poète ne retranche aucune faculté et la beauté pure est celle qui paraît devant la totalité de la psyché.

*

« L’éloquente folie » des philosophes allemands opposée à « une forte appétence pour la philosophie physique ». C’est cet état d’esprit qui, avec Edgar Poe, crée toute la littérature de divertissement dans ses principaux aspects : le roman policier (Dupin, qui précède Sherlock Holmes), le roman d’aventures (Gordon Pym, Le scarabée d’or qui a inspiré Stevenson), le roman d’épouvante (Bérénice)… C’est déjà le « macabre » des trains fantômes de fête foraine, et telle est la tendance aussi de l’œuvre du traducteur de Poe, Baudelaire, lequel ajoute à la panoplie du divertissement l’érotisme, qu’il mêle à tout le reste en bon Français.

*

Le désespoir est devant l’impossibilité du bonheur mais le tragique est devant l’impossibilité du devoir (les conflits des obligations entre elles). L’existence humaine est à la fois malheureuse et tragique.

*

Aucune action, aucune production humaine ne peut manquer d’avoir un effet moral. Pas même la musique, qui « adoucit les mœurs », selon un point de vue bien connu.

*

Paul Valéry veut qu’on n’écrive pas en vers ce que l’on peut écrire en prose. Or le poème en prose est là pour nous montrer qu’on peut tout écrire en prose, y compris de la poésie, y compris de la poésie pure.

*

« Aboli bibelot d’inanité sonore » : c’est quelqu’un qui bégaie ou un enfançon qui balbutie. L’effet comique est renforcé, au détriment de l’auteur et de ses thuriféraires (Valéry, Claudel…), par la parfaite adéquation de la pensée à cette forme infantile. L’idée est l’inanité de la poésie à laquelle la capacité intellectuelle de l’auteur ne saurait prétendre. Abeu-boli-bilo-nani-sono : c’est du néanderthalien tel qu’on le parlait au commencement des îles, une langue préhistorique – et la pensée qu’elle exprime ne l’est pas moins. Et quand cela vient de quelqu’un qui nouait autour de son cou une cravate, c’est de la démence précoce. Cette déliquescence effrayante du psychisme ne peut se défendre comme forme d’art auprès du public ignorant de l’étiologie neuropathologique que par une grandiloquence majusculisée : « la Toute-Puissance de l’Ensemble des Mots » (Valéry écrivant sur la poésie de Mallarmé).

Qu’auraient été tes thés ? Tépides.

*

La propagande pédophile de l’antifascisme

Le film Le tambour de 1979 par Volker Schlöndorff, adaptation cinématographique du roman antifasciste de Günter Grass et Palme d’or au festival de Cannes, comporte une scène de cunnilingus entre deux acteurs, dont l’un est un enfant de onze ans. L’acte est loin d’être simplement suggéré puisque la réalisation au contraire s’y attarde, il est seulement montré depuis le dos de la jeune femme nue debout : on voit ainsi les mains de l’enfant posées sur les fesses de l’actrice, la tête de l’enfant au niveau des parties génitales de celle-ci. Cette scène est de la propagande pédophile par le fait et l’on ne voit même pas, en réalité, comment il pourrait ne pas s’agir d’un crime d’abus sexuel sur enfant.

*

« Il est très important d’être avec Proust contre Sainte-Beuve, sauf dans le cas des écrivains antifascistes et résistants, car c’est alors l’intention qui compte. »

*

Tout le monde est pour la liberté d’expression. Tout le monde est contre la libre expression du racisme etc. Tout le monde vote.

*

Fausse conclusion de la dialectique du maître et de l’esclave chez Hegel. L’esclave qui craint la mort a conquis le monde et l’a fait à son image, c’est juste. Mais ce monde est faux, car la peur de la mort fausse tout.

*

Nombre d’écrivains catholiques, dont Paul Claudel, Charles Péguy…, ont une haine protestante du célibat. En plus d’être des épicuriens.

*

Pour comprendre la force de la critique kantienne de la métaphysique traditionnelle, il faut d’abord connaître la force de cette métaphysique, et notamment la force logique des preuves traditionnelles de l’existence de Dieu, ontologique, cosmologique. La résistance psychologique à ces démonstrations n’est le signe d’aucune force dans la personnalité.

*

La joie est bruyante, débraillée, histrionesque et immodeste.

*

Lycée Sex Pistols-No Future.

*

Lycée Paul Éluard « nous concourons à la ruine de la bourgeoisie ».

*

Exercices de style de Raymond Queneau fut un succès de cabaret, lis-je sur le quatrième de couverture. Un succès de cabaret pour qui a laissé son nom à des établissements scolaires.

*

Avec l’Oulipo, Queneau, lis-je, voulait créer des formes fixes. Que n’a-t-il appris et pratiqué les formes existantes ?

*

« Alors, qu’est-ce qu’ils se payent notre gueule, les Fritz, depuis deux ans ! Au moins trente kilomètres de moins que nous avec nos vieux zincs. C’est ça, la célèbre flotte de Goering ? » (L’espoir de Malraux) Publié moins de deux ans avant la guerre éclair qui mit la France à genoux en un mois et demi.

*

La France est un des pays qui a mis le plus d’argent public dans l’éducation, avec ce résultat que les Français ne savent plus lire ni écrire.

*

« Monsieur Papillon : Le racisme n’est pas en question. Botard : On ne doit perdre aucune occasion de le dénoncer. » (Rhinocéros de Ionesco) Ionesco fait passer les antiracistes pour des andouilles, mais c’est une pièce contre le fascisme ? Nous y voyons quant à nous une satire mordante de la bêtise libérale démocratique. En effet, « Comme je suis laid ! Malheur à celui qui veut conserver son originalité ! » est la synthèse de la démocratie en Amérique selon Tocqueville. (Voyez notre essai sur l’ouvrage de Tocqueville ici.)

*

Marcel Pagnol est le premier auteur français à faire parler les paysans « comme des paysans », c’est-à-dire selon la convention littéraire qu’il faut leur faire parler un langage différent, mais chez lui avec une simplesse gracieuse et pleine de charme : « le pousser du côté qu’il va tomber », « habillé des dimanches »… Ce langage « corrompu » de paysan n’est pas plus réaliste que celui des autres écrivains avant lui, Molière, Maupassant…, mais chez Pagnol c’est beau. C’est sans doute en partie un effet du parler provençal, mais en partie seulement (on ne trouve pas le même effet chez Giono).

(Chez George Sand, dans ses célèbres œuvres champêtres, les paysans parlent avec toute l’élégance de l’écrivain elle-même, mais elle leur fait tout de même dire, ici et là, « je vas »…)

*

L’étrange destin de Wangrin

par Amadou Hampaté Bâ

Wangrin est l’archétype des élites postcoloniales africaines corrompues. Le roman, grand prix littéraire d’Afrique noire 1974, peut d’ailleurs être considéré comme un manuel de corruption pour ces élites. Les commentateurs qui louent le personnage comme un « Robin des bois » dupant les autorités coloniales passent sous silence le fait que ce sont les Africains exploités qui sont ses victimes. Au moment des réquisitions de la Première Guerre mondiale, par exemple, Wangrin s’enrichit parce que, l’administration coloniale réquisitionnant x têtes de bétail, Wangrin en soutire aux populations x+n, ce qu’il dissimule par des faux en écriture. Son employeur colonial est certes trompé, car cela se passe dans son dos, mais la victime de Wangrin n’est pas l’administration coloniale mais bien l’Africain réquisitionné, qui subit non seulement des réquisitions mais aussi un prélèvement par des employés africains de l’autorité coloniale en la personne de Wangrin et de ses affidés. Lorsque l’administration coloniale saisit le tribunal, pour faire justice aux Africains de ce prélèvement illicite, Wangrin s’en tire en achetant des faux témoignages. Quand, ensuite, Hampaté Bâ écrit qu’ainsi enrichi Wangrin se montre généreux envers les pauvres, tout d’abord il faudrait souligner que Wangrin est peut-être lui-même responsable de l’appauvrissement de plusieurs d’entre eux, en rendant insoutenables les réquisitions qu’ils durent subir, ensuite on lit qu’il se servait des pauvres comme d’informateurs, si bien que sa générosité n’est aucunement désintéressée. Que ce livre, dont le personnage passe pour avoir existé (il se serait agi d’un certain Samba Traoré), soit loué comme un hommage à un Robin des bois africain plutôt que comme la dénonciation d’une classe de parasites autochtones au temps du colonialisme, est le signe d’une carence morale.

Un tel prisme de lecture est un ferment de corruption. Si Wangrin est un Robin des bois, les élites politiques de la Françafrique sont (étaient) des modèles d’hommes d’État.

À la fraude aux réquisitions s’ajoutent d’autres formes d’escroquerie racontées plus ou moins en détail, ainsi que le braconnage (notamment d’éléphants, espèce protégée par l’autorité coloniale : p. 292 éd. 10/18), le vol pur et simple (p. 297), le proxénétisme (p. 343), au fond toutes les turpitudes d’une parfaite crapule. De tels personnages ne sont certes pas l’apanage des Africains ; le problème commence quand, dans la littérature de l’Afrique postcoloniale, un personnage tel que Wangrin passe aux yeux de la critique pour un héros africain.

*

« [S]ans qu’il y ait lieu de rêver d’un paradis où tous seraient réconciliés dans la mort » (Simone de Beauvoir). Mais personne ne rêve de cela ! En tout cas pas les religions auxquelles Beauvoir prétend substituer sa morale. (Dans ces religions, il existe un enfer : elles ne cherchent nullement à réconcilier tout le monde dans la mort.)

*

Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Pentagone américain finançait le Norvégien Thor Heyerdahl pour une expédition que n’eût pas reniée Heinrich Himmler : l’expédition du Kon-Tiki visant à démontrer que l’empire inca et les sociétés polynésiennes furent créées par des hommes de race blanche.

*

Marx : transformer plutôt qu’interpréter le monde. Il n’y a aucun moyen de savoir si le monde tel qu’il sera transformé peut satisfaire à la nature humaine sans une interprétation de l’un et de l’autre. On ne peut parler de pensée pour un tel primitivisme prônant le primat de la praxis, a fortiori en ces termes. Changer quoi que ce soit sans avoir des idées sur l’objet en question, des « interprétations », c’est annoncer vouloir seulement le déformer par l’exercice d’une force aveugle et brutale. C’est une phrase qui n’aurait jamais dû être prononcée, et dont on a osé faire un slogan.

*

Les gens qui ont du pouvoir (par exemple un chef de bureau) ont aussi des marottes qu’ils font passer et qui sont étrangères à la bonne gestion du domaine où ils ont autorité. C’est dans ces marottes idiosyncratiques qu’ils se témoignent à eux-mêmes véritablement de leur autorité, puisque sans leur autorité ces marottes ne sortiraient pas de leur subjectivité, tandis que ce qui doit être fait pourrait l’être sans eux. Quand j’exige des gens quelque chose d’absurde, je sais que c’est à moi qu’ils obéissent et non à la nécessité ou à des impératifs objectifs.

*

Philosophe contre homme de lettres

Le romancier est un observateur, plus même qu’un imaginatif. Il mobilise une faculté secondaire de l’intellect. Le penseur n’est pas un observateur et ne peut donc devenir un romancier valable qu’en inhibant la faculté supérieure pour laisser s’exprimer la faculté inférieure, qu’il peut certes avoir à un haut degré aussi mais qu’il a en quelque sorte le devoir d’inhiber, pour se consacrer aux tâches les plus hautes dont il soit capable. Pour le penseur, ce qui se produit dans le champ de son attention n’est pas une matière, comme pour l’observateur, mais une nuisance, dans le meilleur des cas une distraction. Ce qui requiert l’attention, fondamentalement nuit au cours de la pensée.

Le penseur a commencé par être un observateur, jusqu’à ses vingt-cinq ou trente ans, et son fonds d’observations est ce qui constituera une pensée originale. Quand il atteint la maturité, il travaille ce fonds par la pensée, et son attention est alors mobilisée par ce travail. Or ce fonds est déjà davantage constitué par des lectures que par des impressions vécues, car les impressions de la vie ordinaire sont dans l’ensemble pauvres comparées à celles qui peuvent s’obtenir via la lecture, et c’est toujours le cas pour les impressions intellectuelles, que le commerce ordinaire ne permet même pas d’acquérir dans la plupart des cas. Passé l’âge des impressions déterminantes, les impressions sont superfétatoires et importunes ; le retrait s’impose. Ce qui sollicite le penseur vers le monde des impressions contrarie le cours de sa pensée, que cette sollicitation soit déplaisante ou séduisante. L’intellect moyen n’a d’autre choix que de contrebalancer les unes par les autres, le penseur ne fonctionne pas ainsi : les unes comme les autres sont déplacées pour lui. Elles ne nourrissent plus, la jeunesse passée, et ne peuvent occuper le penseur au même titre que sa pensée, ce dernier ayant l’organe pour un tel traitement. L’un se livre à ses impressions, l’autre y est livré. L’un les recherche, l’autre les évite.

Le penseur cherche une vie ordinaire car il lui incombe de produire une pensée et non un témoignage. L’extraordinaire, dans la vie d’un penseur, est pris à sa pensée.

Le littérateur est fourvoyé si on lui suppose de grandes facultés. Conscient de ses facultés, il s’est contenté d’en rendre témoignage au lieu de s’en servir selon leur finalité la plus haute. C’est pourquoi Platon chasse les « poètes » de sa Cité : ils sont un exemple corrupteur pour les individus capables (le bruit du vent suffit à corrompre les autres). La littérature est la fosse commune du génie.

L’extraordinaire que peut vivre une personne douée de facultés n’est pas essentiellement différent de celui qu’une autre personne vivra, placée dans des circonstances extraordinaires. En revanche, cette dernière, à défaut de facultés, ne peut produire une pensée, même si elle n’est pas placée dans des circonstances extraordinaires. Autrement dit, comme c’est la vie ordinaire qui favorise l’emploi des hautes facultés, les circonstances extraordinaires, qui sont le produit vendu par la littérature en tant qu’exemple moral, ce qu’elle est qu’elle le veuille ou non, ne sont pas recherchées par le penseur.

Tout ce qui réclame l’attention est pour l’intellect ordinaire une bénédiction qui le sort de son marasme intérieur, pour le philosophe un vol.

Il y a en réalité dans la vie ordinaire déjà trop d’événements pour un philosophe. En particulier, le mariage, la paternité, la vie de famille, les affaires, le travail, la vie sociale, les amitiés non philosophiques, les relations féminines, les voyages, les intérêts matériels, font obstacle à la pensée philosophique. Le philosophe recherche donc une vie sous-ordinaire. Il quitte la vie ordinaire par l’issue opposée à celle qu’emprunte un ambitieux.

Ver Sacrum : La poésie d’Erwin Guido Kolbenheyer

Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962) est connu pour des romans historico-philosophiques mettant en scène des philosophes ou penseurs célèbres, à l’instar de Giordano Bruno (Giordano Bruno. Die Tragödie der Renaissance, 1903), Spinoza (Amor Dei, 1908), Jakob Böhme (Meister Joachim Pausewang, 1910), Paracelse (dans sa trilogie Paracelsus, son œuvre la plus renommée, 1917, 1922, 1926). De formation philosophique, il exposa sa vision du monde dans le livre Die Bauhütte (« Les bâtisseurs de cathédrales », 1926, publié dans une version remaniée en 1952) et d’autres textes de moindre étendue développant sa « métaphysique bio-naturaliste » (biologisch-naturalistische Metaphysik).

Sa poésie, le plus souvent de forme classique, occupe avec son théâtre le huitième volume de ses œuvres complètes, publiées par la Kolbenheyer-Gesellschaft en 1961. La partie consacrée à la poésie connaît en outre une édition à part sous le titre Lyrik.

En tant que poète, Kolbenheyer paraît influencé entre autres par Rainer Maria Rilke. Je l’écris à mon corps défendant car je ne suis pas un grand admirateur de Rilke, traducteur de Valéry et adoptant les mêmes tendances que ce dernier, sur lesquelles je me suis exprimé dans mon essai « L’art poétique sophistique de Paul Valéry » (voyez ici, ou, pour le Pdf, ma page Academia). La poésie de Kolbenheyer se rapproche de celle de Rilke par l’hermétisme, ainsi que par une certaine coloration « philosophique », ce qui n’est guère étonnant compte tenu de ce qui vient d’être dit de ses romans.

L’opinion de Thomas Mann sur Rilke, qui parlait de lui comme d’un « archi-esthète » (Erz-Ästhet), est évidemment infirmée par la dimension intellectualiste de cette poésie mêlée, car un archi-esthète ne peut être que celui dont l’œuvre est purement dans la sphère esthétique, tandis que Valéry et Rilke à sa suite ont au contraire introduit l’abstraction de la sphère dianoétique et ses moyens dans l’esthétique pure, adultérant les moyens propres de celle-ci et mettant fin à l’archi-esthétisme du modernisme poétique, auquel cette qualification s’applique seul. – Que l’on défende le recours à de tels moyens dans la poésie est une chose, mais qu’on décrive ce procédé comme de l’archi-esthétisme relève d’un aveuglement profond sur la nature de la poésie et de l’esthétique, lequel aveuglement ne s’explique que par le fait qu’il s’agit du jugement d’un auteur principalement de romans, et que la poésie est la seule littérature pure.

Ces réserves faites, ce qui peut rendre, de deux arts poétiques constitués sur de tels fondements post-modernistes, l’un meilleur que l’autre, c’est la qualité de la philosophie qui s’y trouve. Celle de Rilke consiste en la vaine tentative, comme chez Valéry, de rendre profond l’optimisme.

Les poèmes qui suivent, traduits pour la première fois en français, sont tirés du volume Lyrik, présenté ci-dessus, dans lequel les textes apparaissent sans indication de dates. Je les soumets dans l’ordre où je les ai trouvés, selon une constante pratique de cette série de traductions.

*

Le matin (Der Morgen)

Toi, rose de tous les instants,

lasse des parfums qui te voilent,

à peine détachée des étoiles,

ô floraison éveillée par la rosée,

comme je suis plein de ton

désir cristallin

de recevoir le soleil

depuis l’intarissable pureté.

Verse ton aube légère

dans mes feux obscurs,

qu’une prière éclose

sur l’étendue de mes mains !

Rose de tous les instants,

lasse encore de tes voiles,

penche-toi sur nous, libérée,

toi la plus pure bonté du ciel.

*

Déambulation bénie (Wandersegen)

Alors vous êtes à moi. Et les noms qui vous furent donnés,

inessentiels, n’ont plus cours.

Fleuve, vagues des collines, forêt, rochers,

et village et vallée, soyez-moi visage !

Nul bruit ne nous sépare. En doux poème de printemps

allez et venez et donnez-moi une vie de paix,

bénissez mes pas dans le bonheur de la marche.

Chantez la douce chanson de la mélancolie,

depuis les lointains, le tintement primordial :

nous étions un, autrefois ! Jamais

la détresse de s’épanouir ne revient sur ses pas – le chef-d’œuvre

qui nous conquiert devient éternel battement d’ailes !

Restez-moi, et à moi, en cette aurore,

dans l’attente, ouverts, un épanchement

de pressentiment dans la forme – un fluir ensemble.

Vous ne connaissez ma détresse, je ne connais la vôtre.

Posséder devient une chaîne, parole et droit deviennent la mort.

Que l’odeur des prairies au printemps soit notre loi.

*

Heure lasse (Müde Stunde)

La ronde des moustiques danse encore dans la lumière…

Un appel ! Un oiseau ! – C’était un cri d’alarme.

Comme si toutes choses reposant déjà dans le sommeil et le silence

avaient été effrayées par le hasardeux du réveil.

Rien – ce n’était rien. À travers les branches des sapins

le soleil filtre encore ses rayons cléments

et couvre de sa toile les diurnes visages.

Les coupes du rêve se remplissent.

Et la volonté se replie dans la pénombre,

me reconduit au halo de la lampe.

Merci, mon jour. Sois le bienvenu, silence :

berce mon cœur. Il se recueille – il est prêt.

*

Avant-printemps (Vorfrühling)

Oui, tout est prêt pour la fête,

entrouverture pleine d’attente.

La profondeur du tapis verdit la robe pâle,

les collines lointaines, couvertes de brume,

encore sérieuses, déjà promettent un souffle délicat,

tendre dans le rougissement des bourgeons.

Sur la glèbe repue incline le panache,

l’impatiente touffe printanière du noisetier

pleine de vert-doré suspendu, sa frondaison.

Suave, somptueux, le sang rayonnant du soleil

penché sur la terre illumine la fraîcheur humide,

comme si frémissait déjà dans les beffrois célestes

à toute volée un badonguement de cloches –

pourtant tout reste enveloppé de rêve, reste attente.

Du ciel bleu et clair fleurit,

comme l’ouate d’une voile vers l’ouest,

la lune, blanc nuage, encore éteinte.

Et tel qu’un salut de l’année accomplie†,

avec un battement d’ailes continu, silencieux,

un sombre essaim d’oiseaux vole vers les nids.

† l’année finie : L’année calendaire commence au milieu de l’hiver (1er janvier), mais l’année du cycle des saisons finit avec l’hiver et commence avec le printemps.

*

Pluie d’été (Sommerregen)

Elle tombe comme une vie, la pluie d’été.

Et sa musique résonne sourdement, ancienne,

pour que sur les parterres, les chemins au repos,

dans l’haleine de la maturation le fruit s’éploie.

Et avec elle résonnent les heures gardées secrètes,

tout remords expié. Elles devinrent légende :

dans l’étang noyées et muettes, disparues,

depuis longtemps détachées des cris de joie et des lamentations.

Mais elles remontent au grand jour, comme si n’était pas chantée faux

la chanson qui depuis longtemps voulait avoir disparu,

et la cloche ne s’est pas amortie

qui devait en annoncer la paix.

La vie tombe comme une pluie d’été.

Réveille-toi une fois encore dans l’herbe qui pousse

au parterre endormi sur le bord de chemins abandonnés !

Il est un désir qui brûle toujours et ne veut s’éteindre.

*

Recueillement (Einkehr)

C’est l’heure : en bleuissant, la lumière pâlit.

Dans la neige est étendue silencieuse – visage endormi –

la terre. Au-dessus de son rêve s’allume

l’étoile gardienne, qui ne connaît ni désir ni douleur.

Et toute chose s’ouvre à la profondeur.

Le batelier de la lune fait signe depuis sa barque d’argent.

*

Baume éternel (Ewiger Trost)

Sur ta douleur tout entière

pulse une danse étincelante de lumières.

Autour de la sanglante couronne d’épines de ton cœur,

des étoiles silencieuses tissent l’oubli,

agissent et tissent en éternelle clarté.

Dans les profondeurs de la nuit d’étoiles

donne repos à ton cœur frémissant.

Une constante élaboration couvre toutes les blessures,

éteint la flamme, rompt sa puissance de mort.

Crois, tes pères ont souffert comme toi.

*

À mon vieux noyer (Meinem alten Nussbaum)

Au-dessus de tes racines profondes,

qui trouvèrent il y a longtemps le sol

qui ne s’assèche : une terre

jeune que tu ne convoites point.

Les esprits silencieux de tes feuilles

tombent sur elle chaque année,

comme la bénédiction de mains généreuses

qui se passent de remerciements.

Et dans ta vaste couronne,

comme une douleur dissimulée avec art,

meurt éventée par la sombre frondaison

ici et là une branche lasse.

Une branche que plein de désir

nostalgique tu tendais autrefois vers le ciel.

Beau avec mesure et bienveillant d’ombre,

au soleil comme sous la pluie tu donnes

la réponse de ton être silencieux.

Et c’est comme si tu attendais,

encore en fleur, encore en fruit,

la venue de l’ultime orage.

*

Le pays de ta jeunesse (Jugendland)

L’heure vient, que l’espace de tes ailes

hardiment s’éploie à travers le vaste monde,

l’heure approche : au bord du ciel brillant d’étoiles

apparaît le pays de ta jeunesse, un rêve de paix,

et entre lui et toi – un champ en friche.

Où est ton grain ? Gaspillé un peu partout.

En pays étranger il a poussé pour faire du pain étranger.

Les gelées ont presque brûlé la tenace mauvaise herbe.

Ton champ veut le repos. Du dernier thym

une haleine lasse. Et la patrie te manque.

Ta joie et ta douleur, tu ne les entends plus !

Une rumeur de source plus profonde en couvre le bruit.

Murmurent-ils encore dans ton sang, les bouleaux de ton enfance ?

Si hardi que tu sois, sagace, éprouvé, vieux –

tu entendras la source. Tu restes son fils.

*

Roses tardives (Späte Rosen)

Si épanouie que soit votre floraison – je ne vous crois plus.

Le vent balaie la jaune course froufroutante

autour des niches de mon chemin. Froid et vide

demeure le jour. Mais vous, vous osez flamboyer.

Vous, mes roses, qui êtes là comme les heures

inabouties de ma jeunesse,

comme si la pression du sang ne pouvait s’atténuer –

et qu’était vrai éternellement ce qui n’était que rêves.

Vous, menacées par le givre, tendez-nous votre abondance !

À deux mains je vous saisis et presse

contre vos langues de feu mon visage.

Mon souffle secrètement las ne me trahit point.

Ne faites qu’éclore ! Croire me devient-il difficile ?

Vous ouvrez une chose emportée par le vent, que je ne peux oublier.

*

Éternellement nouveau (Ewig neu)

Enfant, mon cher enfant,

dois-tu des mêmes tourments

si sauvages, insensés

colorer les rayons de ton matin ?

Écoute mes paroles d’ancien,

regarde-moi, j’ai souffert,

me suis jeté par-dessus bord aussi,

engagé dans le bruit et la lutte

non pour triompher, non pour une récompense.

Pour me sentir, oser être moi-même,

j’ai voulu supporter la douleur, les sarcasmes amers,

les blessures sans victoire.

N’était-ce pas assez ?

Te faut-il tout recommencer ?

Ce qui m’a rudoyé te rudoiera-t-il ?

N’ai-je rien pu gagner pour toi ?

Rien, si ce n’est le sillon

que le vent a donnée à la graine :

porteur seulement, aile seulement,

pour la vie originaire.

*

Le pays natal (Der Heimat)

En silence, ô mon pays, salut,

mille fois salut, vallée de mon enfance !

Loin et seul, je sais que tu es à moi

et as longtemps attendu le fils qui revient

et reste pour toujours et se repose et – se repose pour toujours.

*

Élégie du sapin de Noël (Christbaumelegie)

Ndt. En Autriche et dans le sud de l’Allemagne, on appelle Christbaum, c’est-à-dire arbre du Christ, le sapin de Noël.

Arbre du Christ, enlève ton habit de paillettes,

redeviens humble et vert.

La charmante nuit de Noël est finie,

le monde restera couvert de neige

quelques semaines encore puis refleurira.

Trois rois ont descendu la rue,

tu as vu l’étoile briller

et perdu quelques centaines d’aiguilles.

Le poêle menace, sépulcre de tes scintillements :

encore une fois il te faut étinceler.

Pour la turbulente Christel, la petite Ulla,

tu chaufferas chemisettes et bas.

Ton odeur de forêt bénira la pièce ;

tu seras un véritable arbre du Christ

jusqu’à la dernière bûche.

Alors les tourbillons du vent prendront

au sortir de la cheminée ta dernière volute

et porteront cette odorante fumée de sapin

haut dans les nuages, en action de grâce,

au cher enfant Jésus.

*

L’arbre perd ses feuilles (Baum im Entblättern)

Des feuilles qui tombent, de la pluie verticale

les branches libérées se tendent vers le ciel,

elles connaissent la floraison, la maturation et la bénédiction,

sentent l’orage et remuent à peine.

Elles ont porté ce dont d’autres ont joui,

dans le confort de l’ombre beaucoup de nids reposaient.

Mais déjà les bourgeons couvrent un croît futur,

en sommeil pelotonné dans la ramure dévouée.

Les sèves insistantes déclinent, se dérobent.

Dans le cercle des forces, du sang jusqu’au fruit,

elles consolident sous l’obscurité de l’écorce

la niche circulaire et fermée des saisons.

La vie, c’est donner à pleines mains capables !

Ainsi grandissent la frondaison, les racines

sans remerciements ni regrets. Une pieuse prodigalité

fonde le mur, couvre le pays et la maison.

*

Il neige (Fallender Schnee)

Que peut-il y avoir de plus doux, chute bénie !

Nul souffle, toi seul dans ce flottement descensionnel

depuis la blanche clarté. La vie écoute craintive

sur la terre les cieux pieusement moutonner.

Autour des troncs nus s’étendent les sombres couronnes

qu’enveloppe ce duvet mou, de plus en plus épais,

elles qui berçaient, joyeuses de soleil, l’abondant

murmure des feuilles et des fleurs, les bourdonnements et les ailes.

À présent le silence devient bonheur. Pris d’une envie de dormir,

le buisson et la haie attendent, tandis qu’augmentent grâce et clarté.

Été, printemps, automne, dissous en rêve, écument,

la mort et la vie sont au giron obscur suspendues.

Mon visage vers le ciel, assoiffé de lumière !

Laisse les flocons par milliers toucher ton front, tes mains

et faire monter des larmes chaudes à tes yeux ouverts ;

laisse le plus pur des baisers mouiller tes lèvres chaudes.

*

Observance (Heiligung)

Ta paix est tout entière dans le travail constant,

un Moi ne peut apaiser la suprême nostalgie.

Tout le courage de croire, toute la force de l’humanité

est dans l’agir, délaissée la volonté.

La volonté banquète. À ses rêves laisse-la.

L’acte plein d’amour ouvre les portes.

Ouvre-toi ! Laisse joyeusement déborder,

et ton moi craintif deviendra Soi.

Apprends seulement à oublier demain.

C’est de plus loin que vient le cœur.

Mesuré à l’étroitesse de l’heure,

nourrir le désir de créer est un fardeau.

Dans le Tout jette ton libre Mien,

et dans toute étendue cherche-toi.

Du seul silence non rédimé du cœur

ce qui t’est le plus propre t’irradie.

*

Ver Sacrum

C’était plus encore, ce que vous avez donné,

offert à votre peuple,

comme la fleur dans le verre d’une divinité dévorante,

c’était plus que votre vie.

Car en vous reposait,

pas encore délivré mais dans une force germinale en attente,

ce que pour des milliers d’âmes assoiffées

aurait pu le plaisir, le rafraîchissement, le baume

dans la libération de votre œuvre future.

Une fois seulement, seule et en chacun de vous,

elle serait éclose, comme une bénédiction. Et ceux qui l’auraient reçue

dans la profondeur la plus vivante, la profondeur de la nostalgie,

mille fois auraient auprès de vous gagné

une vie lumineuse dans le bonheur,

plus riche.

Ce plus haut point donné à l’homme, dans la lumière,

dans la nécessité et la joie de créer,

vous l’avez sacrifié à votre peuple, car la lumière vous a quittés,

votre œuvre future.

Ce qui depuis longtemps grandissait en vous,

pressenti, conservé, promis,

ne peut plus vous être compté :

non accompli, manqué, perdu

avec vous.

N’est plus à vous.

Vous n’êtes devenus pour nous

qui vivons encore à la lumière

rien d’autre qu’une trace effacée.

Vous êtes le signe de la loyauté,

de la vie créatrice à venir.

Votre sacrifice est une image

de cette foi la plus sainte.

*

Élégie viennoise (Wienerelegie) [Traduction de trois poèmes sur cinq]

III

Vers toi battait mon cœur comme une source contenue,

sans but mais sachant que de la roche éclatée

le clair courant s’accomplit,

est consacré, Université !

Précoce ardait mon optimisme, une impulsion à peine soutenable

pressait mon pouls jusqu’à la douleur, exacerbait mon souffle :

tu étais libération et salut

plus que rêve, Université.

Jamais pied plus intimidé ne foula le seuil de ton aula,

jamais cœur ne battit plus désireux de ton remède ;

tu t’ouvris, découvris

dans l’exaltation ton sein maternel.

Partout où dans sa quête fébrile mon esprit chercha et trouva,

ton domaine m’offrit un bonheur en germe

et la connaissance s’ouvrit comme une plante

et je me reconnus.

Pays de l’éclosion heureuse, ton éclat rayonne toujours

sur moi dans la vallée qui s’assombrit. Mes yeux sont

toujours dans les tiens, même quand

ta bouche reste silencieuse, amère dans l’accomplissement.

Il y a longtemps que je suis retourné chez moi. Je semai mon automne

à poignées dans ton champ, un son de ton souffle,

et j’accomplis la nostalgie.

Elle reste à toi, Université.

IV

Comme presse mon désir, si chaud de sang et jeune !

Comme si ces années lointaines devaient,

d’ici jusque là-bas saut d’un instant,

à nouveau s’épanouir au matin.

Le flux précipité d’une rue se tait,

noyé derrière de vieux portails,

au Herrenhof un mendiant joue sur son violon

un air à moitié effacé, ivre de souvenirs.

Et dans les rangées de maisons abandonnées –

d’un baroque fané, pâle –

le vieux Steffl grisonnant invite à l’intérieur,

silencieux et placide comme les ancêtres.

Il sait ce que c’est, quand le temps et l’esprit

passent de la jeunesse à l’âge mûr,

mais cernée de pierre une cloche

a gardé le même son.

Le son de son premier âge de cloche,

encore sourd du flux brûlant de la fonte.

Comme s’élance dans la vaste splendeur

sa voix, l’appel d’un géant !

La tour en tremble. La cloche vrombit.

Le changement constant – est oublié.

Rêve et renoncement, expiés et réconciliés.

Seule la nostalgie vibre neuve et sans mesure.

Elle porte une floraison si chaude de sang et jeune,

comme si devaient ces années lointaines,

d’ici jusque là-bas saut d’un instant,

à nouveau s’épanouir au matin.

V

Toujours jeune et belle, comme le premier amour,

te vois-je, source de la vie éclose,

car le monde s’est ouvert à moi ainsi qu’un pays de Cocagne,

Vienne de ma jeunesse.

Je fus étranger dans le regard des autres,

leurs saluts restaient étrangers partout où j’habitais.

Seule la vallée de mon enfance, par-delà les années,

me salue comme tu le fais.

Trois fois a verdi la victoire dans l’essor de la vie,

trois fois les lauriers et la couronne :

instinctivement la vie du destin ancestral a germé –

sans savoir –, l’enfance.

Hardie, elle attend la plénitude de son héritage,

pour lequel son optimisme s’est lancé dans la tribulation de son peuple,

cet optimisme de la jeunesse, qui la première tresse la guirlande

de l’amour créateur.

Temps bénis de la patrie de notre enfance, en maturation !

Espérant sans rêve, oui, s’éveillant du rêve,

pour l’homme doit s’accomplir le franchissement de ce seuil ultime

au-delà du bonheur.

Enfance : enveloppée de lumière, un nuage matinal,

absorbée dans la totalité, le don du pressentiment…

Jeunesse : bouche éveillée près de la source murmurante,

annonciatrice de vie…

Coiffant d’un feuillage sombre : dernière des couronnes…

Tu contraignis tête et cœur à l’action,

tu fus la première à élever à la vérité la source de la jeunesse

devant ma conscience.

Éternellement jeune et belle, comme le premier amour,

jeune seulement car tu es l’amour et – loin de toi

ma nostalgie fleurit pour toi qui as réalisé mon destin,

Vienne de ma jeunesse.

*

Tu dois faire un bout de chemin… (Du sollst ein Wegstück…)

Tu dois faire un bout de chemin avec moi,

regarder mon étoile et la tienne

haut dans notre ciel

tissant des rayons merveilleux.

Mets ta main dans ma main,

lève les yeux, oublie le sable rude

et la brûlure de tes pieds !

Nous voulons du courage.

*

Si dénuée de grâces… (Mag sie ungesegnet scheinen…)

Si dénuée de grâces qu’elle paraisse

en ses fatigues quotidiennes à l’intérieur d’un cercle étroit,

ce n’en est pas moins la meilleure façon

d’unir nos vies.

Le monde a beau se détruire lui-même,

misère, affliction dans les rues sévir,

un foyer nous est resté

et tu dois en faire un cadeau de Noël.

Si ce ne sont des exploits

mais de petits soucis sans fin,

sans louanges, de nos mains

s’écoulent nos plus grandes faveurs.