Tagged: recueil de poésie

Je baise les pieds de la Palestine: Poèmes

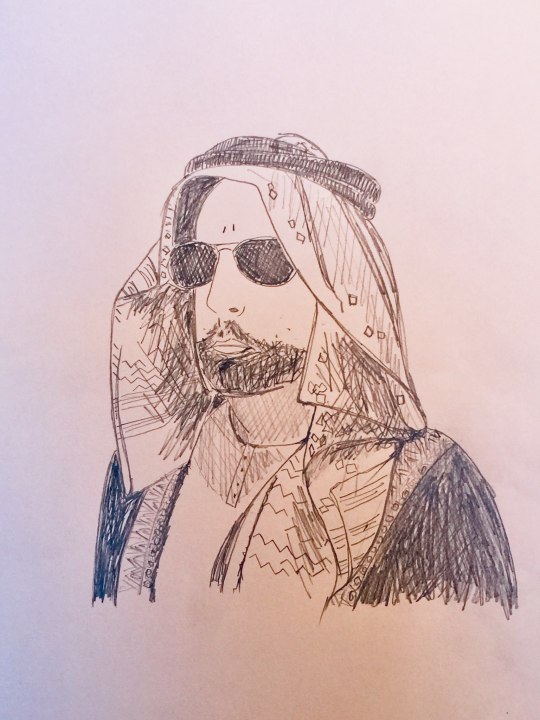

En guise d’introduction : Note sur un portrait

Cet émir inquiétant… D’abord, il y a quelque chose de dyslexique dans sa composition, une partie du keffieh est noire et le bisht couleur chair, du moins de la couleur de la partie claire du visage. Ensuite, il y a cette ombre sur la figure, une plaque grise qui fait l’effet d’une lèpre ou bien du mécanisme mis à nu d’un cyborg, mi-homme mi-machine. Le caractère clivé est renforcé par les lunettes, dont un verre est noir comme la nuit et l’autre réfléchit des lumières étranges. L’aspect de lèpre, voire de décomposition post-mortem commençante est accentué non seulement par les taches à l’éponge mais aussi par la quasi-imperceptibilité des traits du visage, à peine marqués, en contraste avec la bouche livide. Le nez paraît manquer au premier regard mais il est droit et indique la volonté. Ce mage lépreux ou cette momie aux pouvoirs magiques ressort sur un fond ondoyant dont quelques bavures d’encre annoncent la décomposition prochaine. De ces ferments de pourriture physique et mentale se dégage pourtant l’éternelle jeunesse dont parle le philosophe danois et qu’il attribue à ceux qui restent sûrs d’eux-mêmes quoi que leur inflige le sort.

*

TABLE DES MATIÈRES

1/ Le dictateur et les poètes

2/ Émir

3/ Éléphant noir

4/ Je baise les pieds de la Palestine et autres poèmes

*

Or quant à l’antiquité de ces vers que nous appelons rimés, et que les autres [langues] vulgaires ont emprunté de nous, si on ajoute foi à Jean le Maire de Belges, diligent rechercheur de l’antiquité, Bardus V, roi des Gaules, en fut inventeur : et introduisit une secte de poètes nommés bardes, lesquels chantaient mélodieusement leurs rimes avec instruments, louant les uns et blâmant les autres, et étaient (comme témoigne Diodore Sicilien en son sixième livre) de si grande estime entre les Gaulois que si deux armées ennemies étaient prêtes à combattre, et lesdits poètes se missent entre eux, la bataille cessait, et modérait chacun son ire.

Joachim du Bellay, La Défense et Illustration de la langue française

.

LE DICTATEUR ET LES POÈTES

.

Le premier de ces poèmes est le LV du recueil Le zircon et le nard (ici), qu’il conclut en annonçant le présent chapitre.

Le dictateur tuait chaque jour un poète

De sa main, pénétrant dans la prison secrète,

Exact, à la même heure en fin d’après-midi.

On avait ficelé sur un siège, étourdi,

Insulté, bâillonné l’espion communiste

Dans une salle basse où, le visage triste,

Ce dernier languissait de connaître son sort.

C’est alors que, rompant le silence de mort,

Entrait majestueux le président à vie

En personne : un honneur qu’en principe on envie.

Le dictateur voulait, un pistolet en main,

Au prisonnier, vieillard, homme mûr ou gamin,

Tenir quelques propos lui dévoilant son âme

– Il fallait cependant être homme, et non point femme,

Le sexe étant la chose afférente aux geôliers.

Ensuite il remontait la paire d’escaliers

Et pressait son chauffeur de le conduire en ville,

Au cotillon offert quelque lâche édile.

Un copiste inconnu, pour la postérité

A pu transcrire un choix de cette cruauté.

*

I

Qui peut être poète et des Muses veillé

Quand, dénué de goût, il flâne débraillé ?

Regarde-moi plutôt, admire cette coupe

Du manteau dont chacun de mes pas se chaloupe,

Laissant voir la tunique aux nuances feldgrau

Que saura distinguer un vrai caballero,

Le baudrier, l’éclat des médailles sans nombre

Sur la poitrine mâle, et l’élégance sombre

De la toile de drap cousu de fil d’argent,

Le ceinturon de cuir et d’acier réfulgent,

Les plis du pantalon à l’exorde des bottes

Qui, si tu les couvrais d’instances idiotes,

Te feraient un miroir où contempler ton groin,

mon lieutenant les cire avec le plus grand soin,

Et sur le front saillant la casquette juchée

Obombre mon regard de gemme panachée.

Quel peut être le goût d’un inné loqueteux,

Et quels relents sinon de fiel eczémateux

Sortira du caquet bègue de ce paillasse ?

Ce nez que je te vois encor, seule la crasse

Le séduit-il ? Ces yeux mornes, ces yeux glacés

Que mes geôliers bénins jusqu’ici t’ont laissés,

Ne goûtent que l’aspect sordide des guenilles ?

Tu chantes la Beauté, les pieds en espadrilles ?

Vois donc ce révolver, mon loyal Beretta :

Crosse de nacre et d’or, en étui magenta.

Les effets martiaux, le fuselé des armes

Te sont indifférents, tu n’en vois point les charmes

Et tu te crois poète ? Arrête, où sommes-nous ?

L’art est aux seuls clochards en ce monde de fous ?

Et c’est en soprano que l’anarchiste braille,

En ténor du futur ?

Va, meurs !

Ah, la canaille !

*

II

Mouvement littéraire, autant dire une école,

Ses cahiers, ses bons points, sa sotte gloriole,

Ses loustics dont le mot d’ordre est la Liberté,

Ce délire entendu, ce trouble concerté,

Une école de clowns qui déclament leurs rôles

D’un air très convaincu, sérieux, et pas drôles,

Et que l’on canonise à la fin en donnant

Leurs noms à des dortoirs de dégoût lancinant…

Comme ces histrions nomment dans leurs poèmes

Les savons dernier cri de France, essences, crèmes

À bronzer, pantalons, fourrures, chapeaux mous,

Tes compagnons et toi, métis à demi fous,

Vous bêlez à l’extase, à l’art pour l’art, au rêve

Quand vous lisez des mots exempts de toute sève

Sur le papier glacé d’un imprimé bourgeois,

Mais c’est le mannequin nu de la page trois

Qui parle à vos instincts, plus que ces mornes pitres !

Mes paroles te font du mal, tu récalcitres.

Or je n’ai pas fini. Tout cela serait bon,

Ferait d’un loqueteux studieux un mouton

À mon goût, mais voilà, l’ignoble communisme

Captive ces crapauds d’un pressant magnétisme ;

Se contempler en face est pour eux si cruel

S’ils ne peuvent raser gratis, être du ciel

Quand ils vendent leur kif, avoir des ailes d’ange

En jetant autour d’eux une fétide fange.

Il faut à ces clampins sublimer le travail

Comme il faut des complots aux muets du sérail,

Il faut à ces pervers des lendemains qui chantent,

Car la haine, l’envie et le crime les hantent.

Quand le marchand d’oignons n’aura plus besoin d’eux,

Leurs bronzes lèveront des fronts bas vers les cieux.

Quand nous n’entendrons plus le latin de leurs messes,

On lancera des prix en hommage à leurs fesses.

Quand des bouffons nouveaux, plus jeunes, surgiront,

Les siècles de leur voix grêle se souviendront.

Quand perdront leur impur pouvoir leurs sodomies,

On les embaumera dans des académies.

Mais jamais, moi vivant, sur vos corps élevé,

On ne verra l’État nuire au contrat privé.

*

III

Pourquoi ne pas entendre, un jour au moins, Platon ?

Si tu n’écrivais pas des vers de mirliton

Mais une œuvre tout feu tout flamme, impérissable,

Un monument plutôt que des pâtés de sable,

Tu n’aurais pas encore ici droit de cité.

Le doigt du Philosophe est contre vous pointé,

Poètes, vous croyez être l’intelligence

Mais elle vous bannit sans la moindre indulgence.

Le canon de mon arme est son bras séculier,

Mettre fin à tes jours pour elle est régulier.

L’intelligence abhorre et blâme, énergumènes,

La bouche qui répand des paroles malsaines.

Vous êtes si certains de l’arrêt du futur

Mais l’avenir vomit votre tumulte impur,

C’est moi qu’il couvrira de lauriers enviables

Pour vous avoir chassés de nos murs vénérables,

Et pour chacun de vous dont j’éteindrai la voix,

Une palme m’attend au ciel sur un pavois.

Tu m’appelles tyran, ta clique me défie,

Or je tiens mon pouvoir de la Philosophie.

L’esprit vous a maudits, qu’êtes-vous, imposteurs ?

Arrêtez d’insulter le Vrai.

Maintenant, meurs.

*

IV

Quoi de plus saugrenu qu’étudier la rime

Et les inversions d’un sonnet pousse-au-crime ?

Voyez ce connaisseur en ponctuation

Étaler longuement sa délectation

Devant les hiatus novateurs d’un bigame

Célébrant l’esclavage au bordel de la femme :

Est-ce un homme ou bien est-ce un pantin magistral,

Ce phraseur dénué de sentiment moral ?

Que fait au genre humain l’audace virtuose

D’un froid technicien au bord de l’overdose,

S’il chante pour flatter la bestialité ?

Sous son aspect chétif, c’est la brutalité

La plus écœurante qui grogne, et le peuple s’écrie

Là-contre durement, veut que je pilorie

Cette canaille obscène, en demande la mort

Pour apaiser la Loi morale, sans déport.

Voilà pourquoi je viens te voir dans ta cellule,

De ce noble courroux étant le véhicule ;

L’Homme, que tu disais libérer par tes vers,

T’expulse comme un pou hors de son univers.

*

V

En écrivant des vers tu te vois à Paris,

Tu vas dans les cafés, c’est la fête et tu ris,

Tu fais rire, surtout, une blonde compagne,

On te sert des cocktails d’absinthe et de champagne,

D’élégants inconnus te tirent leur chapeau,

Tout le monde te dit que le teint bistre est beau,

Que l’on n’a jamais vu de plus brillant métèque

Depuis Heredia dépeindre l’âme aztèque

D’un ton si précieux et si français aussi :

« Merci de nous singer, vraiment c’est réussi.

Je suis ému de voir comme est universelle

La plate gaudriole où moi, Gaulois, j’excelle.

Voici, Poète, au nom du baron de Feuillac,

Une invitation à jouer au trictrac.

Mademoiselle Élise en sera, c’est tout dire.

Faites-nous cet honneur, après lequel soupire

Tout Paris, alias l’Univers tout entier ! »

Je t’épargnerai donc, enfant de savetier,

La désillusion amère qui te guette

Quand là-bas sans amis, flanqué par la disette,

En fait de cotillons tu suivras dans la nuit

La soubrette d’un bouge horrible qui te fuit,

Et que son céladon, fâché par ta figure,

Saura te l’arranger dans une impasse obscure.

*

VI

Le comte de Feuillac aurait beaucoup aimé

Rencontrer, c’est certain, poète si famé

Car en homme du monde il a le goût des lettres

Et lui-même a produit quelques dodécamètres.

Mais il aurait fallu qu’il connaisse ton nom

Et cela se peut-il ? À l’évidence non.

Le faubourg Saint-Germain souffre de myopie :

Même des vers français, même une queue-de-pie

D’aussi loin ne lui font qu’un effet sans vigueur,

Il ne peut supposer dans ce smoking un cœur

Ni sous ce chapeau mou de la matière grise

Dans le goût distingué suffisamment assise.

Le comte n’eût jamais eu de temps pour ton art

Mais l’un de ses neveux, te donnant du jobard,

T’aurait lancé son gant de suède au visage

Avant de te loger du plomb, selon l’usage,

Entre les yeux. Crois-en ma parole, ce tir

Ne t’aurait pas laissé jeter même un soupir.

Ne regrette donc point ce dessein téméraire,

Mieux vaut martyr ici que là-bas pauvre hère.

*

VII

C’est Paris, à toi s’ouvre un vaste labyrinthe,

On te sert des cocktails de champagne et d’absinthe,

Ton talent fait valser les cœurs, ton bras les corps,

Tu voles éperdu des baisers que tu mords,

L’éternel féminin sur ton œillet se presse,

T’entendre zézayer des vers, quelle allégresse,

On n’a jamais rien vu de tel depuis Feuillet,

Si tu poudrais ton slip ça serait Rambouillet,

Ton œil flou d’Indien sagacement pétille,

Le comte de Feuillac va te donner sa fille,

Et la comtesse veut se donner, elle, à toi,

Ton désir souverain fait à présent la loi,

Qu’ai-je donc oublié ?

Tout ça pour des poèmes ?

Explique à mon banquier les puissants stratagèmes

Par lesquels tu parviens à ce beau résultat,

Je te nomme aussitôt bienfaiteur de l’État.

Tu ne dis rien ? Tant pis, je m’en veux de ce rêve ;

Poète, nous comptions sur toi.

Maintenant, crève.

*

VIII

La coupe des forêts où coule la rosée (Pierre Reverdy)

Tous ces arbres tombés pour que tu souilles l’âme,

Tout ce papier couvert de muflerie infâme,

Tant d’encre dégorgée en blasphèmes bouffons,

En hystériques pleurs et farces de bas-fonds,

Vont s’économiser avec un doigt de poudre.

Vois-le comme, tombant de l’Olympe, la foudre

Qui frappe sans colère un ennemi des dieux.

Et moi, pour nos forêts, je me sentirai mieux.

Vois le faonneau téter la biche affectueuse

Dans les bosquets profonds à la mousse odoreuse,

Au chant des rossignols qui charme ses ébats ;

Tu veux y détacher les scieurs scélérats,

L’algide tronçonneuse aux hurlements sinistres

Pour qu’un livre attendu par un caveau de cuistres

Te pare de lauriers égoïstes et vains !

Que ces mesquins loisirs sont lâches. Inhumains.

N’entends-tu pas la voix des nymphes, qui m’appelle :

« Sauve-nous, sauve-nous, noble cœur, âme belle !

Sauve-nous du méchant qui va, dans son mépris,

En ravageant les bois saccager nos abris !

Diane t’a livré le fat qui nous agresse :

Ô presse la gâchette avec orgueil, ô presse ! »

*

IX

Il n’y a point aujourd’hui de censure, mais c’est que nous avons perfectionné tout cela. (Aragon)

Pourquoi donc accuser notre État de censure

Quand ton fétiche a dit qu’en France elle perdure

Sous d’autres avatars, qu’il ne veut point nommer

Et qu’il ne paraît pas non plus bien fort blâmer ?

Nous sommes fatigués de votre hypocrisie,

De l’embrigadement de votre poésie.

Mais je dois faire court car je suis en retard

Chez un vieux sénateur qui lance son bâtard.

Il se trouvera là mon ministre des cultes

Et de l’instruction, entre autres gens incultes,

Et je veux lui toucher un mot du traitement

Que doit verser l’État par son département

À notre bonne amie écrivain, la Goulue,

Dont je me doute bien que tu ne l’as pas lue.

Nous censurons, c’est vrai, tout comme tes amis

Dès que l’État leur est entièrement soumis,

Car c’est vous contre nous, et non quelque autre chose.

Ce sont nos libertés au prix de votre cause.

Quel intérêt de vivre, aussi, privé de voix ?

Un oiseau doit chanter.

Je vais tirer à trois.

.

ÉMIR

.

X

Cet amour, Abdoullah, ne finira jamais,

Tant que tu me comprends et que tu te soumets.

Quand je repousse avec horreur ta main velue,

Cette injure, c’est toi – toi seul – qui l’as voulue.

Quand je suis sur ton dos à chaque heure du jour,

Tu dois me divertir et me faire la cour,

Et surtout ne dis pas que le devoir t’appelle

Ou je fracasserai de nouveau la vaisselle.

Refais à mes dépens une fois de l’esprit,

Tu sais comment ma main sur ta face atterrit.

Ne rien tenir pour vrai, c’est être philosophe

Quand je me contredis à la moindre apostrophe,

Mais chercher à savoir le vrai dans mes propos,

C’est être au plus haut point borné, le roi des sots.

Et si tu veux entendre un serpent qui crécelle,

Tu n’as qu’à me parler en bien d’une pucelle.

Tant que tu me comprends et que tu te soumets,

Abdoullah, cet amour ne finira jamais.

*

XI

Abdoullah, je souris de ton désir souffrant.

Si loin, tu n’es pas là. Je marche, t’adorant.

J’ai vu le rossignol glisser dans les ramures

Mais en moi n’entendais que tes aimants murmures.

J’aime les souvenirs dont mon cœur est comblé

Car je vis avec eux un rêve constellé :

Je parle à chaque objet familier en silence

Et redis tous les mots de notre connivence ;

Chacun de tes regards, illuminé, profond,

Est une étoile au ciel, un bonheur, qui viendront

À chaque instant du jour et de la nuit me dire

Que l’amour est un oued que rien ne peut réduire.

*

XII

Abdoullah, ô je ris de ton désir pressant,

Je ris de ces mots doux que tu dis, rougissant,

Car ton front emperlé se plisse et se replisse,

Tu tends des doigts crochus vers l’ambre du calice

Et ton keffiyeh plonge informe sur tes yeux,

Son agal† pendouillant penaud, disgracieux ;

Où s’en est donc allée, amir, ta contenance,

La princière hauteur de ta belle prestance,

Et qu’ai-je devant moi ? Les soubresauts bouffons

D’un chaton empêtré dans un tas de chiffons.

Veux-tu donc que j’appelle avec nous ma servante

Et que, pour prévenir un choc, elle t’évente ?

†L’agal est le cordon qui maintient le keffiyeh ajusté sur la tête.

*

XIII

Dans le Chinatown de Djeddah

Messieurs, nous le savons, l’État est en danger

Et l’honneur des Saoud par nous se doit venger :

Sur notre sol un nid de vipères sifflantes

Que notre aménité rend bien trop insolentes

Sue un mortel bouillon de venin corrupteur

Sous les dehors bénins d’un commerce imposteur.

Las ! pas plus tard qu’hier un fret de cardamomes

Conduisit mon sergent aux éclatants prodromes

D’un désastre imminent pour notre Royauté ;

Dans les miasmes du porc ! et du tofu sauté,

Le keffieh sur le nez, j’enquêtais ; à peine eus-je

Mis la main sur le cou d’un suspect qu’un déluge

De nunchakus pleuvait sur nous de toute part.

Et voyez donc mon bisht – améthyste, à brocart –

Lacéré par le jet d’un trident de coolie.

Dieu merci, mon HK confondit cette lie,

Mon agal ne bougea que d’un chouïa deux-tiers.

Messieurs, ne laissez point quelques greffiers amers

Oser dans les bureaux critiquer ces méthodes.

Moi, l’émir Abdoullah, je dédaigne leurs codes

Et n’ai d’autre souci que les bons résultats.

D’avoir sauvé ma vie en tirant dans le tas

Je n’ai pas à rougir devant ces veules scribes

Qui vivent aux crochets de l’État, en amibes,

Pas plus qu’émir doué de saine tempérance

Je ne dois aux toqués la moindre tolérance.

*

XIV

La connexion Zanzibar

Messieurs, vous le savez, le Royaume est la cible

D’un malfaisant complot contre l’Un infaillible.

Vous mandez un rapport vous récapitulant

Notre opération Dromadaire volant.

Voici donc.

Quand j’appris de mes sources secrètes

Que des pirates noirs aux haïssables traites

S’apprêtaient à passer un fret délictueux

Sur notre territoire enclosant les Saints Lieux,

Je lançai la marine et mon hélicoptère

– Où je pris place armé d’un HK militaire –

Contre les Zandj félons. Me voyant, ces derniers

Poussèrent de hauts cris, des blasphèmes grossiers,

Et depuis leur vaisseau, dans une aigreur hostile,

Lancèrent vers le ciel un fulminant missile.

J’étais déjà sur eux et sautai dans les airs,

Sentant contre mon dos les débris, les éclairs

De mon engin détruit, mais sauf et plein de rage

Contre les ennemis défiant mon courage

Et les autorités du Royaume très saint.

Je tirais sur ces gueux avant d’avoir atteint

Le pont de leur esquif, terme et but de ma chute,

Où je roulai, courus, me jetai dans la lutte

Au corps à corps parfois, les balles bombinant

Autour de moi, de tous les côtés, lancinant

Stroboscope de tirs. Mais j’en ai l’habitude.

Sans me laisser fléchir devant leur négritude,

J’abattis un à un ces délinquants retors.

La marine suivant, put recompter les morts.

Et c’est ainsi, messieurs, dis-je sans hâblerie,

Qu’en farouche opposant de la piraterie

Notre pays gardien de la religion

Fit la plus grosse prise à ce jour de jambon.

*

XV

L’émir Abdoullah contre les Thugs de Bénarès

Vous le savez, messieurs, pour notre économie

Nous employons chez nous une tourbe ennemie

Qu’il nous faut surveiller opiniâtrement

Sous peine de subir un cruel châtiment :

Loin de nous savoir gré de nos sollicitudes,

Ces esprits indévots aux sales habitudes

Couvent dans leur poitrine une animosité

Que le relâchement de notre fermeté

Rendrait pernicieuse au trône des Saoud,

Et pendant que nos fils se parfument à l’oud

En pensant aux yeux noirs et doux de leurs amies,

Ignorant le serpent fomenteur d’infamies,

Nous avons le devoir austère et rigoureux

De tenir en respect ces immondes lépreux.

Vous eûtes vent, bien sûr, d’une cabale ancienne,

Aujourd’hui trafiquante et politicienne,

Infiltrée en tous lieux du pouvoir, un Satan

Régnant sur ce cancer qu’on nomme l’Hindoustan,

Je parle – veuille Allah me prêter assistance –

Des Thugs de Bénarès : cette maudite engeance,

Selon tous les rapports de nombreux espions,

Aurait jusque chez nous avancé des pions,

Détournant à ses fins nos besoins de main-d’œuvre.

Voyant se resserrer les bras de cette pieuvre,

Je partis aussitôt pour la sombre cité

Où le koufr dément, sabbat surexcité,

À toute heure du jour et de la nuit aboie

En jetant ses défunts dans mille feux de joie.

En arrivant, je fus, malgré l’incognito

Dont je me croyais sûr, attaqué subito

Par une abjecte foule, ivre, populacière,

Tandis que je faisais fervemment ma prière.

Cela se déroulait à quelques pas des ghats ;

Je les massacrai tous entre les deux rakats.

L’ennemi consterné, changeant de stratagème,

Supposa qu’il pourrait liquider son problème

Avec une bibi, qui m’empoisonnerait.

La danseuse était belle et vous enchanterait,

De sorte que Brahim aussitôt, à mon geste,

Saisit et m’emporta ce corps agile et preste.

Et c’est dans mon harem que l’on connut l’horreur :

La belle avait voulu me congeler le cœur.

Vous avouerez, messieurs, jugeant cette offensive,

Qu’il faut garder le sens de l’initiative.

Enfin, je pénétrai dans l’antre des démons.

Un monstrueux eunuque aux géants mamelons

Me barra le chemin ; à son collier de crânes

Je crus voir attachés mes bijoux, diaphanes,

Car son grand cimeterre aveuglant fendait l’air

Comme dans la nuit noire un fulminant éclair.

Mais puisque, pour l’islam, une technologie

Est permise dès lors que ce n’est point magie,

J’abattis ce poussah au fusil-mitrailleur.

Et l’avenir, messieurs, nous paraît bien meilleur

Depuis que je rasai cette maison maudite,

Ce repaire de djinns à coups de dynamite,

Ayant avant cela pris soin d’y renfermer

Ses habitants.

Ils ont fini de blasphémer.

*

XVI

L’émir Arachide contre le gendarme de Saint-Tropez

Vous le savez, messieurs, sur la Côte d’Azur

Où l’hiver est clément et l’été point trop dur,

J’ai quelques cabanons et manoirs en pinède

Où loin du Tadawul† nerveux qui nous obsède,

J’aime passer des jours indolents – mais princiers –,

Spéculant un chouïa sur les marchés fonciers,

Plus pour jouer, d’ailleurs, comme sur quelques chiffes,

Avec mes garnements, qu’ils se fassent les griffes.

Mais voilà, je fais face à l’imbécillité

D’un gendarme du cru, simple et surexcité.

On lit sur son faciès le profond crétinisme

D’un avorton produit au sein du paganisme,

Rendu plus ridicule encore par l’habit

Que Dieu marque sans doute à l’éternel débit

De ses sots concepteurs, sans goût ni main habile

– Et dire que ces gens osent parler de style,

S’y croyant les premiers, c’en est désespérant,

Mais pour un œil pieux plutôt corroborant.

Je ne puis rendre compte au bon sens d’hommes sages

Des grimaces sans nombre et des cabotinages,

Des mimiques de singe et de femme et de nain,

Ni des contorsions de pygmée inhumain

Dont cet individu contrefait est capable.

Plus qu’un homme, je vois un djinn abominable.

N’aimant pas les Bédouins, il veut me provoquer.

Dans mon quiet bercail, je le vois m’attaquer

Avec tous les moyens de l’ignoble chicane

Dont ce pays regorge, et la plèbe ricane

De voir un noble émir à la merci d’un pou,

Parce qu’il est français et que ce peuple est fou.

Messieurs, c’en est assez, notre droit intangible

Au climat tempéré pour nous irrésistible

Ne saurait plus longtemps être ainsi méprisé.

Je demande avec force et droit qu’il soit puisé

Dans notre fonds secret pour régler le problème

Et ne veux plus revoir ce trépignant blasphème.

Car vous avez goûté les agréments de Fez

Et connaissez le prix de ceux de Saint-Tropez.

†Tadawul : la Bourse saoudienne, à Riyad.

*

XVII

Essence du téléphone d’or

Le téléphone d’or est, vous l’aurez compris,

Un appareil filaire.

Importé de Paris,

Où firent ce bijou, sur les fonds du royaume,

Les meilleurs joailliers de la place Vendôme,

Son combiné se pose, élégant instrument,

Sur le support coquet horizontalement.

Son cadran rotatif est composé d’un disque

Que l’on tourne du doigt, c’est charmant, et sans risque,

Je le dis à tous ceux qui n’ont jamais connu

Que les touches sans art d’un clavier convenu ;

Sans doute est-ce dauber le présent mais personne

N’a vu si bel engin, plus riant téléphone

Que – personne ici-bas ! – le téléphone en or

De l’émir Abdoullah Aladdin Almanzor.

Et cette émotion augmente sans mesure

Quand je songe aux poteaux, un à chaque encablure,

Traversant les déserts de sable à l’infini,

Ainsi que le néant au gratuit réuni…

*

XVIII

La vie ne tient qu’à un fil

Vous ai-je raconté, messieurs, comment un jour,

Prisonnier du mogul zandj Mamadi Mansour

Dans son hélicoptère au-dessus de Médine,

Je pus, en me sauvant, tuer cette vermine ?

Écoutez donc.

J’étais ligoté dans l’engin

Qui devait m’emporter vers une triste fin.

Deux Zandj plus Mamadi Mansour, dont le pilote,

Trois hommes donc en tout, trois bandits de Mayotte,

Étaient là. Je brisai mes liens promptement,

Puis, m’étant dégagé de son embrassement,

Jetai le premier Zandj blasphémant dans le vide.

Le pilote suivit d’un coup de pied rapide.

L’engin ne volait plus qu’en zigzags cahoteux,

Si bien que Mamadi manqua son coup, piteux ;

Je saisis son kandjar et lui trouai la panse,

Le jetai dans un siège, il perdit conscience,

Je bouclai la ceinture autour de l’embonpoint

Et tirai de la plaie, entre le gras disjoint,

Un boyau, me lançant avec ça dans l’abîme.

Cette inspiration démente fut sublime

–Sans affectation : Dieu fut l’inspirateur,

Gloire à Lui–, le sanglant boyau libérateur

Déroulé tout au long ne brisa pas de suite,

Si bien que ma vitesse en tombant fut réduite,

Assez pour que je pusse atteindre un toit clément

Sans détriment majeur ; c’est alors seulement

Que, tendu, le viscère éclata. C’est limpide :

Ce criminel avait l’estomac très solide.

*

XIX

Mamadi Mansour le Zandj démoniaque

De tous les Zandj félons issus du Zanguebar,

C’est Mamadi Mansour mon plus grand cauchemar.

Tout commença le jour où Mayotte, aux Comores,

Par la plus grande offense à ses ancêtres Maures

Refusa de quitter le giron des koufar.

Pour Mamadi ce fut un vrai coup de kandjar

Dans le dos ; il entrait alors en résistance

Contre cet ogre obèse, efféminé, la France.

Jeune encore, il connut les geôles de Satan.

Géhenné de longs mois sous le drapeau tyran,

Toujours il refusa de céder aux eunuques

Dont il abominait les licences caduques.

Avec des compagnons, un jour, il s’éclipsa,

Quitta le sol aimé dans un kwassa-kwassa

Pour depuis Moroni continuer la lutte.

Ce fut l’occasion fatale de sa chute

Dans les dédales noirs du crime organisé,

Car pour faire la guerre en Zandj civilisé,

Qui plus est contre un djinn de saindoux en friture,

Il faut beaucoup d’argent et vite, et la gageure,

Voyez-vous, ne connaît aucun autre chemin

Que la géhenne où trône Iblis, monstre inhumain.

Maudite soit la France, effrayante est sa coulpe.

Il enserre nos bishts en ses longs bras de poulpe :

De tous les Zandj félons issus du Zanguebar,

C’est Mamadi Mansour mon plus grand cauchemar.

*

XX

L’émir Abdoullah dans la pyramide du Rub al-Khali

Messieurs, vous demandez un rapport exhaustif

De faits par nous tenus secrets non sans motif.

Entendez par ma voix ce récit pittoresque,

Singulier et non moins abracadabrantesque.

Quand notre CubeSat Taqnia « Tripoli »

Découvrit un beau jour dans le Rub al-Khali

Un objet inconnu comme surgi du vide

Et qui paraissait bien être une pyramide,

Concevez ce que fut d’abord notre stupeur.

Dans les plaines de sable un mirage trompeur

Est pour la caravane usuelle magie,

Mais non pour le tractus de la technologie !

L’analyse fractale indiquait le travail

D’êtres rationnels, c’était comme un sérail

– Me disais-je, devant cette image irréelle

Dont je voyais ému l’aura surnaturelle –

Élevé par des djinns en une seule nuit,

Loin des regards gênants, du mouvement, du bruit,

Et non l’empilement de roches éboulées,

De dunes par le vent puissant accumulées.

Il fallut aller voir sur place.

À l’horizon,

Comme un déblai d’Iram relevé sans raison,

Se dressait devant nous, gigantesque, le prisme,

Augure de quel drame ou de quel cataclysme ?

La pierre scintillait blanche, ivoire éclatant.

Nous ne pouvions manquer ce détail important :

Les siècles n’avaient point patiné sa surface.

Qui donc osait ainsi, scandaleuse menace,

S’inviter au pays trois fois saint des Saoud ?

J’entendis, semblait-il, une musique d’oud

Depuis l’intérieur lointain de la structure,

Et quand, en la cherchant, nous vîmes l’ouverture,

Sans hésiter j’entrai le premier dans ce trou.

Que direz-vous, messieurs ? je crus devenir fou

Quand se ferma le mur aussitôt à ma suite

Et je me trouvai seul dans cet antre d’afrite.

Car nous n’avions point pris avec nous d’explosifs

Et je ne voyais donc quels moyens positifs

Pourraient être employés, avant de longues heures,

Pour me tirer de là : « Abdoullah, que tu meures,

Pensai-je, ce serait certes grande pitié,

Mais puisque te voilà du jour congédié,

Apprends donc à connaître un peu cette bâtisse

Où t’a voulu mener ton esprit de service. »

J’avais ma lampe – las ! non celle d’Aladdin

Mais une lampe torche – et perçus un chemin,

Que je suivis ; nul oud n’égayait mon oreille

Mais un bruit de turbine ou de ronron d’abeille

Amplifié ; je vis au loin une clarté,

Éteignis, m’approchai, qu’avisai-je, hébété ?

Dans une salle haute aux murs dans les ténèbres,

Mille scintillements inquiétants et guèbres :

Tout comme au Tadawul d’innombrables écrans

Clignotaient, recouverts de glyphes aberrants,

Étincelants rébus, l’alphabet hérétique

De djinns abandonnés dans l’abîme hermétique,

Et j’eusse bien en vain cherché dans ces listings

La cote d’Aramco, Sabic, nos stock-holdings,

Car c’était magie noire et science farouche.

Je vis alors un nain à figure de mouche

– Plutôt un serviteur maudit de Bal Zebub,

Idole de grès noir, qu’un honnête Querub –,

Qui semblait consulter je ne sais quelle courbe

D’un indice inconnu, clignant d’un air très fourbe.

Ses gros yeux globuleux, sombrement irisés,

Réticules de grains quartzeux entrecroisés,

Suintaient l’abstraction vide d’un infidèle

Et la méchanceté rare d’un anophèle.

Quand il leva sur moi ces organes hideux,

Je risquai bravement un exorde hasardeux :

« Étranger, quel que soit le but de ta visite,

Tu ne peux sans permis prolonger en ce site

Ton clandestin séjour car c’est contre nos lois,

Nos services n’ayant point reçu les envois

Prescrits dans les délais, ni le mémoire idoine

Avec timbre fiscal pour contreseing en douane

Et l’attestation du double bordereau,

Présent le formulaire autographe au bureau

Des colligements près la chambre des épices,

Ayant posé son sceau la cour des bénéfices.

Fort de ces condensés mais clairs abrègements

Valant de par statut dus éclaircissements,

Veuille donc, étranger, me suivre sans attendre

Pour plus ample examen des mesures à prendre. »

Après ce peu de mots, je me vis au milieu

D’un amas de ces nains, et me remis à Dieu.

Tirant au pistolet dans un globe de verre,

Je parvins à créer un chaos salutaire.

Courant je ne sais où, vif comme l’ouragan,

Tout à coup je glissai le long d’un toboggan

Et chutai dans le noir sur un pouf en matière

Élastique émettant une vague lumière.

Je sentis les cloisons autour de moi trembler,

La pyramide était en train de s’envoler !

Et puis quelle ne fut encore ma surprise,

Le flan gélatineux, mon improbable assise,

Commença de ramper, tel un être vivant.

Une trappe s’ouvrit et dans un coup de vent,

Jetés hors du vaisseau qui s’élevait rapide,

Le pouf et moi dessus tombâmes dans le vide.

Allah est pour les siens miséricordieux :

Je planais sur mon pouf dans la sphère des cieux

Plus que je ne tombais, et nous touchâmes terre

Sains et saufs. Gloire à Lui qui connaît le mystère.

Messieurs, vous savez tout. Nous avons établi

Un institut secret d’étude à Roswali

Où nous nous occupons, afin de le connaître,

Du Blob auquel je dois devant vous de paraître.

*

XXI

L’émir Abdoullah est l’invité du maréchal Amin Bobo

La délégation des bishts noirs et dorés

Du royaume gardien des monuments sacrés,

Sortant des cadillacs aux drapeaux couleur jade

Flottants enluminés dans l’air chaud en cascade,

Agitent les longs plis de leur sombre appareil

Comme un nid de corbeaux s’ébrouant au soleil.

L’émir Abdoullah songe à Djeddah dans la brise.

C’est le fardeau de l’homme au keffiyeh cerise.

Le maréchal Amin, ogresque, colossal,

Rutilant de sueur, ce vernis tropical,

Et son plastron couvert d’innombrables médailles,

Souvenir de non moins abondantes batailles,

Comme une poule avec, la pressant, ses poussins,

Entouré de soldats, séides, spadassins,

Est avec les émirs pour leur faire la grâce

De partager sa table insigne et son palace.

Tyran Amin Bobo, suréminent golgoth,

Est-ce toi qu’on appelle, à Job, le Béhémoth ?

Ô combien d’ennemis t’es-tu mis dans la panse

Pour étaler si belle et bonne corpulence ?

Ton pays tout entier a-t-il assez de bras

Pour soulever ton pied ? Je ne le pense pas.

Un négrillon, ce n’est, pour ta sublime bouche

Et ton grand appétit, guère plus qu’une mouche.

Mais je sais, mon Amin, que tandis que l’émir

Admire en ton château d’ivoire et de saphir,

D’ébène et d’or, les œufs cyclopéens d’autruche,

Les défenses, les peaux, le chat-pard, la guenuche,

Les esclaves, en route – à peine un freluquet

Près de toi, l’éléphant – vers la salle au banquet,

Sous ton air martial, exécutif et roide,

Tu mousses en passant devant la chambre froide.

.

ÉLÉPHANT NOIR

.

XXII

Maréchal, voilà le maître-queux !

Par Hadji Lamouche, poète lauréat

Grand Amin, l’univers est ton œuf, et l’Afrique

Est ton œuf à la coque, et c’est grâce à la trique

Dans ton poing de babouin que le monde va droit,

Grâce à l’engrais des forts que la justice croît.

Tous les diamants bleus que des griffes tu touches

Se changent aussitôt en gluants nids de mouches.

Si tu mettais les pieds dans la source du Nil,

On ne parlerait plus du Caire, peuple vil.

Les femmes, bel Amin, ne peuvent se contraindre

Quand tu roules des yeux : il faut ou les étreindre

Ou les faire punir par tes maîtres d’hôtel.

Qui dira que cela n’est point surnaturel ?

Mais tu sais délecter ton sang, ton oxygène

Par de meilleurs moyens de tendres corps d’ébène.

Il ne te suffit point d’écraser sous ton poids

Des cuisses où fermente un équivoque empois ;

D’où croit-on que te vienne une telle sagesse,

Dépassant ce qu’a vu le monde, dans ta graisse ?

Et qui ne sait les bancs vides des facultés,

Pleine ta chambre froide avec ses voluptés ?

Oui, les meilleurs cerveaux du pays sont, je pense,

Depuis longtemps passés par le fond de ta panse.

– Mon lecteur goûtera ce fin oxymoron :

Ta panse est un abîme et non pas un chaudron. –

Et c’est avec bonheur, non face de carême,

Que je chante aujourd’hui mon tout dernier poème.

Amin Bobo, salut, voilà le maître-queux

Pour trancher dans mon lard croustillant et musqueux.

*

XXIII

Maréchal Bobo, l’éléphant noir

Par un autre poète lauréat

Dieu, dans sa bienfaisance infinie, a voulu

Que tu règnes, aussi prodigue que goulu,

Au principe du Nil, paradis sur la terre,

Grand éléphant d’ébène en habit militaire !

Sois gros ! sois devant nous le vrai Léviathan

Dont parlent les babouins dans leur Kafiristan.

Sois sur le monde un poids énorme, un monolithe,

Pyramide vivante et sphinx hétéroclite.

Sois composé de tout le sang, de tous les nerfs,

De tout le gras, de tous les muscles de nos chairs.

Brise nos os trop secs et suces-en la moelle.

Saisis notre seul bien, nos enfants, à la poêle.

Sois gros ! bois des cocktails de nos gluants cerveaux,

Nous voulons que les plis de ta panse soient beaux,

Que par ta voix nous parle, embelli, le génie

De notre race : sois la sagesse infinie.

Dévore ce qui vit sous ton autorité,

Car nous ne voulons pas d’un totem déjeté.

Aplatis sous ton sac la morgue de nos femmes,

Les singes aux sourcils d’argent sont omnigames,

Et quel meilleur levain que le tien, éléphant

Qui manges la forêt, pour pétrir un enfant ?

Amin Bobo, sois gros, ô sois la corpulence

Incarnée : épandage, énergie, opulence !

*

XXIV

L’éléphant noir des marécages

Par le poète lauréat Jean-Bedel Toto

Grand éléphant Amin, si tu vois l’éléphante

Remuer devant toi sa trompe, alors enfante !

Couvre d’éléphanteaux le limon volatil

Du bocage enchanté sur les sources du Nil.

Tu les verras jouer avec les flamants roses

À les faire s’enfuir comme des vols de roses

Dans le doux crépuscule incarnat des marais.

Tu les verras, prenant sous les palmes le frais,

Vers les chauves-souris tête en bas suspendues,

Dans toute la ramure épaisse répandues,

Lever inquisiteurs leurs trompettes, serrés

L’un contre l’autre et prêts à courir effarés.

Et tu les entendras klaxonner : « Notre père,

Nous louons tes hauts faits d’éléphant militaire.

Apprends-nous à fouler le vulgaire ahuri. »

Même quand tu sais bien qu’un autre est son mari,

Grand éléphant Bobo, si tu vois l’éléphante

Remuer devant toi sa trompe, alors enfante !

*

XXV

Le laurier de la chambre froide

Par le poète lauréat Jean-Bedel Toto

Maréchal éléphant, zébu pharaonique,

Amin Bobo, c’est toi, notre bombe atomique !

Tu fais peur aux toubabs avec tes grosses dents

Et pèses comme vingt de leurs nains présidents.

Ça sent, dans leurs journaux, la miction des chèvres

Quand ils parlent des plis de tes énormes lèvres.

Leurs maîtres sont contrits en voyant ton harem,

En voyant ton pouvoir sans limites idem ;

Nous rions avec toi de leurs mélancolies,

C’est nous qui triomphons quand tu les humilies.

Et ta panse est le terme éternel, sépulcral,

Labyrinthique, ancien, profond, pyramidal,

De nos jours sans valeur, notre nuit de momies.

Pour repousser toujours les forces ennemies,

Nous aimons enrichir ton sang en zinc, en fer,

En tungstène, en titane, alimenter ta chair,

Nous fondre dans le gras de l’union mystique

Éléphantesque, en or tomate hiérophantique.

C’est mon tour, j’ai chanté ta grandeur, tes cheveux

Crépus, ton biceps dur, tes pieds fatals : je veux

Le laurier qui m’attend, pour que ma viande roide

Se parfume à ton goût exquis, la chambre froide !

*

XXVI

Jean-Bedel Toto, poète lauréat, espion

Le maréchal Bobo s’étant calé la panse

Et fait des bons morceaux du poète bombance,

Se sentit ballonné quand un rapport secret

L’informa de l’affront : Jean-Bedel, indiscret,

N’était rien qu’un mouchard, un sale communiste,

Et c’est sans doute encore ironie anarchiste

De sa part s’il s’était laissé glorifié

Par l’État souverain ainsi mystifié

Qui venait d’assurer, pour son apothéose,

Le transfert de sa moelle à la glacière close.

Le malaise d’Amin ne dura cependant

Pas plus que le quartier le moins long d’un instant :

Une éructation le fit tôt disparaître –

Suffit à déloger de ses boyaux le traître.

*

XXVII

Le maréchal Bobo et les femmes

C’est un sujet sensible, on n’ose en murmurer.

Ce torchon qu’est la presse aime se censurer,

Souvent le directeur songe à la chambre froide,

Cela lui rend la nuque usuellement roide

Car il n’espère point, ce clown, l’insigne honneur

D’être jamais – pourtant c’est un beau flagorneur –

Convié comme une huile au banquet délectable,

Si ce n’est dans le plat et très méconnaissable.

D’ailleurs, Fatoumata, sa femme, lui redit :

« À quoi bon remuer tout ça ? Sois érudit,

Un intellectuel qui voit loin, dans la brume,

Ne trempe pas dans l’eau croupissante ta plume,

Ne va point avilir ton stylo compassé. »

En outre, pour Fatou, le bon temps est passé.

Naguère, en son printemps, elle connut la panse

– où sa fière beauté trouvait sa récompense –

Qui dans la terre meuble enfouissait son corps

Sous son poids merveilleux, les sublimes accords

De ses os aplatis, ses hanches démanchées,

Écartelés ses seins et ses bronches bouchées,

Avec l’énorme sac du maréchal Bobo.

C’était comme au palace-hôtel sans lavabo.

Dans la fosse excavée à coups de panse pleine,

C’était voir contenter son rêve d’être reine.

Comment oublierait-elle, ô non ! qu’elle eut un jour

Entre les bras un peu de l’immense contour

De graisse et de replis du Nautonier suprême,

Son levain écumeux à ras bord. Quel poème !

Elle n’oubliera pas. « À quoi bon, directeur,

Colporter des ragots sur notre Dictateur ?

Qu’il fasse son métier avec la compétence

Que nous lui connaissons. Les bruits, quelle importance ? »

*

XXVIII

Un banquet sur le Nil

Le maréchal Bobo qui buvait du zython

Pour arroser le riz au singe et le python,

Le méchoui de zèbre et le couscous d’autruche,

Se rinçait le gosier vidant cruche après cruche,

Quand un de ses jongleurs, pétulant comme un chat,

Tomba dans le Nil blanc au cours d’un entrechat,

Oyant les hurlements du pauvre pour sa vie

Et voyant les crocos, sourit : « Je les envie. »

Ô barde Jean-Bedel, que ce bon mot glaça,

Tu gémis : « Si Joseph Staline voyait ça… »

*

XXIX

Les nuits de Jean-Bedel

Je voudrais vous parler de Jean-Bedel Toto,

Poète lauréat du maréchal Bobo.

Jean-Bedel composait d’hétéroclites odes,

Fruit d’un labeur constant, d’innombrables maraudes,

De rapines sans fin dans les champs grands ouverts

De la littérature occidentale en vers.

Mais son plus grand amour, mais son unique Muse,

Et pour ses plagiats sa véritable excuse

– Car que ne ferait-on par l’amour qui rend fou ? –,

C’était Olivia, noire comme un cachou.

Il disait que son sort, des lundis aux dimanches,

Était entre ses mains dont les paumes sont blanches.

Olivia, le Nil blanc, clair et transparent,

Enveloppe ton col nu, noir et sidérant,

L’entendait-on encore halluciner, fébrile,

Et cela ne manquait en somme pas de style.

Las ! Pauvre Jean-Bedel ! Frivole Olivia,

Par ta faute un rêveur dans Engels s’oublia,

Un poète, vaincu par ton immoralisme,

Expia son amour dans le fauve marxisme.

Car, en sortant du Nil avec ton domino,

Tu reçus les baisers du maréchal Bobo.

*

XXX

Maréchal Bobo Bombe

Par le poète lauréat Abdoulie Jallow

Quand tu lèves la main pour saluer ta race,

C’est comme un récepteur aiguillé vers l’espace,

Une antenne-relais qui diffuse sur nous

Les lasers des novas traversant nos boubous,

Ô maréchal Amin, la force des étoiles !

Sur l’estrade géante, à tes fils tu dévoiles

Les mystères du ciel et du temps, des volcans,

Du Nil bleu, du nickel, du sang, des diamants,

Du pétrole et du gaz qui sous terre bouillonnent

Dans les gouffres des djinns où leurs flots tourbillonnent

Et qui font des geysers de feu sur l’océan

Dont je ne sais quel diable est l’étrange artisan.

Nous saluons l’émir Abdoullah, ton convive,

Au thobé très seyant, au bisht élégant : Vive

Le maréchal Bobo, qui nous fait des amis

Chez les peuples les plus fiers, libres, insoumis !

Quand tu brandis le poing contre le diabolisme

Inique et répugnant de l’impérialisme†,

Quand tu montres les dents aux tortueux vautours,

Ils retournent glacés aux cailloux de leurs tours

Dans les nuages noirs, mais ton poing est la bombe

Qui fera de ces nids jonchés d’os une tombe.

Face aux Zorros haineux ton ventre triomphal

Est notre bastion. Vive le Maréchal !

†Le poète lauréat Abdoulie Jallow souhaite apporter la précision suivante au sujet de la diphtongue dans les mots diabolisme et impérialisme. Dans ce dernier mot, la diphtongue « ia » est une diérèse (comptée deux syllabes), conformément à la règle la plus classique. Dans diabolisme, Abdoulie a voulu suivre l’exemple du mot diable, dont il dérive et où, par exception, la diphtongue est une synérèse (comptée une syllabe). Le mot diable apparaît au vers 12 et se compte, selon l’exception elle-même classique, deux syllabes (dia-ble) ; en comptant une synérèse dans diabolisme comme dans son mot-racine diable, Abdoulie est conscient de faire un choix audacieux ; il espère que cela contribuera sans tarder à lui faire une réputation d’innovateur.

*

XXXI

Ma négritude

Elle ne cache pas son jeu, ma négritude.

C’est l’autre nom que porte ici ma solitude.

On m’appelle négro, je dis : spiritual !

On me dit : la forêt ! je dis : le Maréchal !

Là-bas au paradis, au ciel, nous serons frères,

Ici je ne dois rien aux faux humanitaires.

Je parle au « négrophone », on est habitué :

Bonjour, le numéro n’est pas attribué.

Vous trouvez mon propos un peu trop didactique,

Ma révolution pas assez extatique ?

Allô, monsieur, pardon mais qui demandez-vous ?

Le singe est dans son arbre, avez-vous rendez-vous ?

Il ne peut recevoir qu’avec un bon prétexte,

Peaufinez bien le ton enjoué dans le texte.

Ta négritude est belge, ô mon vieux Léopold,

Et ton nom, d’un vieux roi qui m’étiquette : Sold.

Ma négritude à moi, le poète Abdoulie

Jallow, sans général d’opérette accomplie,

Va repasser l’histoire au charbon qui noircit :

C’est l’histoire du singe à qui tout réussit.

*

XXXII

La coupe de zython

Par Adboulie Jallow

Je te lève, ma coupe, aux bords sombres du Styx.

Pour que je vive encore il n’existe aucun ptyx.

Aux jeux de l’Hélicon se pressent les trouvères,

Parmi lesquels, hélas, beaucoup de pauvres hères.

Nul Boileau, de nos jours, pour siffler ces marauds,

Dont personne n’entend les cantiques lourdauds ;

On ne peut abaisser ce qui rampe sur terre

Dans le trou dont il est fondé propriétaire.

Ils vivent malheureux et cependant cachés,

Dans un anonymat dont ils sont très fâchés.

Mais que Victor Hugo pût siffler ce grand maître,

C’est une balourdise à ne point s’en remettre.

Si l’on veut juger bien de son discernement,

Ce sifflet dit l’absence, et surabondamment.

Sa force, qu’il osa croire contemplative,

Fut grande pour un clown mais pour penser chétive.

Voilà ce qu’attendant Charon je dis : Victor,

Boileau fut génial et toi, Hugo, butor.

Et je lève ma coupe à la belle mémoire

Du poète où cueillit notre verbe sa gloire.

Qu’un paillasse lui plaigne un jargon ampoulé

Indique la curure où ce drôle a roulé.

Qu’il dénigre l’« ancien » parce qu’il est « moderne »,

C’est le fiel attendu d’une vieille baderne.

Je t’ai vengé, Boileau ! Content, je peux mourir.

Ce poème plaira, j’en suis sûr, à l’émir.

*

XXXIII

Poète dont le nom est Abdouli Jallow,

Que ton chant à la bouche, ainsi qu’un chamallow,

Soit moelleux, délicat, fondant, mielleux et rose,

Et que Fatou l’entende en baisant une rose.

Poète dont le nom est Jallow Abdouli,

Que ton chant soit pour l’œil comme de la jelly,

Transparent, opalin, miroitant, diaphane,

Fatou l’écoutera mangeant une banane.

.

JE BAISE LES PIEDS DE LA PALESTINE ET AUTRES POÈMES

XXXIV

Je baise les pieds de la Palestine

En un siècle sali, nauséabond, infâme,

Rien ne saurait donner au dégoût de mon âme

Plus grand apaisement que ce baiser contrit.

Et tant mieux si le fou dans sa bêtise rit,

Si me tournent le dos les grandeurs irritées,

Si le fiel se répand de biles dépitées,

Tant mieux si l’injustice inhumaine, aux abois,

Abuse de sa force en profanant les lois :

Je baiserai ces pieds, baiserai leur poussière,

Je lave mes péchés dans ce baiser sincère.

Je dis : Gloire aux martyrs de ce siècle odieux,

Ils gagnent en souffrant le royaume des cieux.

Gloire au martyr debout face à l’ignoble outrage,

Tout éclat, au soleil de son sang, est mirage.

Et tel qui croit gagner lâchement, a perdu,

Son néant par le sang des martyrs confondu.

Je baise la poussière et gagne l’or des justes,

Je baise avec respect tes blessures augustes.

Palestine martyre, enfant des oliviers,

En ce monde je baise humilié tes pieds.

*

XXXV

Intifada

Contre les chars blindés et l’escadron vampire,

Ton sang se fait cailloux, Palestine martyre,

Et ta poussière monte au ciel comme un drapeau

Fait de tes ossements épars et de ta peau ;

Ton sang se fait cailloux, l’occupant pétrophage,

Et l’olivier tombé, dans les méandres nage

Des larmes que n’ont plus les yeux de tes enfants.

Ton sang vole, ababil narguant les éléphants,

Ton sang crie à l’assaut sur les murs des ruines

Et ton sang marche droit sur un chemin de mines.

Ton sang ne coule pas : dans le jardin rasé

La terre ne boit plus, le nuage est brisé.

Ce caillou blanc, cristal de larmes héroïques,

Poème fulminant que jamais tu n’abdiques,

C’est un bourgeon de fleur poussé dans un charnier,

Le pigeon qui retourne à l’eau du colombier,

Et c’est le chant d’amour du sang pour ses racines

Lancé sur la terreur des balles assassines.

Ce caillou, c’est ton sang fait pluie et chant fécond,

C’est la clef de la porte oscillant sur un gond

Dans le pré qui n’est plus qu’un trou, qu’un cimetière,

C’est ton sang fait tempête, éclatante lumière.

Ce caillou, cette pierre aveugle, est la beauté

Qui montre à l’univers ce qu’est l’Humanité.

De ce germe semé par ton cri, Palestine,

Graine persécutée, immense, clandestine,

Naîtront sur ces déblais de nouvelles moissons,

De nouveaux oliviers, de plus belles chansons.

*

XXXVI

Territoires occupés, ou Le haillon de sang

Les soldats, bons robots, font le travail des flics,

Les flics font le travail, mais en étant moins chics,

Des muets croque-morts, et ce métier là-bas,

Pour le gouvernement du moins, n’existe pas

Car personne ne meurt en terres occupées.

Où les prisons high-tech sont des villas huppées

– On y retrouve goût à la vie, à l’amour –,

Où les fils barbelés que l’on a mis autour

Servent à retenir chiens et chats domestiques

Mais surtout à garder au dehors les moustiques,

Oui, ce lacis crochu par tant de sang rouillé,

De snipers, miradors, projecteurs émaillé,

Est une moustiquaire immense et géniale,

Un cadeau pour montrer l’amitié spéciale

Liant à l’habitant primitif son docteur,

Expert en psychotisme et malaises du cœur.

Territoire occupé, paradis sur la terre !

On entend bien parfois le mot « sécuritaire »,

C’est, je pense, une erreur de la traduction :

Il ne s’agit ici que de compassion

Et d’amour du prochain par relais satellite,

Vidéosurveillance et mitrailleurs d’élite,

Actroïdes, cyborgs députés, couvre-feu,

Check-points, état d’urgence, intox, espions, jeu

De guerre, électrochocs, colons, loi martiale,

Censure, bulldozers et guerre spatiale,

Assassinats ciblés et massacres gratuits†,

Des hectares de champs et de vergers détruits,

Une terre indomptable à ses bourreaux livrée

Qui jure d’être un jour de ses maux libérée.

Palestine au cœur haut, du sang de ta douleur

Tu te fais un haillon et couvres ta pudeur.

†Voyez les rapports de l’ONU.

*

XXXVII

La belle Ahed

Parce que les jasmins sur ton cœur ont saigné,

Ton doigt contre la bombe atomique a gagné.

L’astronaute foulant les cailloux de Naplouse

A grimacé devant ta faconde andalouse.

Les maréchaux d’empire, angoissés par tes yeux,

Ont envoyé des taons zigzaguer dans les cieux.

Les cyborgs entraînés à la guerre d’usure

Prennent peur quand le vent touche ta chevelure.

Les éléphants d’acier, en criant « Ababil ! »,

Ont voulu se jeter effrayés dans le Nil.

Le bulldozer sanglant a revomi sa proie

Et s’est souillé, craignant que ton poing ne le broie.

Le Mur a dit au ciel : « Envoie un ouragan

Avant que me détruise Ahed d’un rude vlan ! »

Les snipers étendus, sinueuses vipères,

N’ont pu que s’enfouir dans leurs viles ornières.

Parce que les jasmins sur ton cœur ont saigné,

Ton doigt contre la bombe atomique a gagné.

Ahed, ô belle enfant de la terre martyre,

Accepte cet hommage et lyrique délire.

Moi, ce pauvre poète où saigne le jasmin,

Aux souverains martyrs je demande ta main.

*

XXXVIII

Intifada 2

Prends ce caillou bien dur dans les dents, sale tank.

Va pleurer au guichet de la Goldman Sachs Bank

Et ne reviens qu’avec des mégatonnes d’armes,

Supersoniques jets, bombes, robots gendarmes,

L’Oncle Sam en inox pour ta sécurité,

Tous les brevets du monde en destructivité,

La bénédiction de Wall Street à la hausse,

Sinon tu finiras le nez dans une fosse.

Va pleurer tout ton saoul devant tout parlement

Pour qu’ils votent des lois brisant virilement

Notre haine antichar, ou sinon tes oreilles

Siffleront jour et nuit comme un essaim d’abeilles.

C’est bien d’avoir beaucoup d’avions rutilants

Mais mieux vaut empêcher les discours trop cinglants.

Et toi, le bulldozer à la gueule flétrie,

La terre est devenue une Rachel Corrie

Sur laquelle tu cours comme un vil puceron.

Tu submerges les morts et le sang de goudron,

Et les courts de tennis sont un grand cimetière,

La balle rebondit sur la blanche poussière

Des crânes concassés, broyés d’enfants martyrs.

On entend dans le vent des jardins leurs soupirs.

Ton rire cache mal, si jaune, les tortures

Qui couvrent ton État comme un dépôt d’ordures.

Et toi, le satellite, orbitant œil de lynx,

Va requérir d’E.T. les mystères du Sphinx !

*

XXXIX

Asmaa

Asmaa, je vais te lire : ô ne me déçois pas !

J’aurai pour déchiffrer le sens de tes combats

Un masque étanche ainsi qu’une paire de palmes

Et j’irai près des rocs bercés par les vents calmes

Pour contempler le fond de la mer en nageant.

Les étoiles d’onyx et les oursins d’argent,

Les poissons colorés et les blancs coquillages

Me subjugueront-ils plus que du bord des plages

Quand, seul et suspendu sur le hallier brillant,

Je laisserai chanter leur silence accueillant ?

Asmaa, pour deviner ton ire, quelles larmes

Par toi vais-je verser, moi qui voudrais des armes

Pour empêcher la nuit de cacher ta douleur,

Asmaa, car il faudrait qu’ils s’enlèvent le cœur

Pour vivre en te voyant couverte de ténèbres,

Et c’est le cœur qui tient ensemble les vertèbres.

Qu’ils se bouchent les yeux, qu’ils vivent sans te voir,

C’est tout ce qui pourra leur donner le pouvoir

Sur la terre qui boit ton sang par tant de plaies

Et les étouffera dans ses oliveraies

Désertes, où murmure un fantôme glacé,

Sauvages, où la main d’Astaroth a passé,

La terre qui te boit comme un vin qui l’enivre,

Marécage de sang où lasse tu dois vivre.

Tu seras de ces eaux mortes le feu-follet,

Un phare sur le Styx et dans le serpolet.

Que l’on ne dise pas que cette ombre de terre

Est un grand casino, car c’est un cimetière.

Asmaa, quelle clef d’or pour déchiffrer ton ire ?

Quelle clef ? Quelle épée ? Asmaa, je vais te lire…

*

XL

Mon Asmaa

Asmaa, si tu lisais les mots de ma folie,

Si tu voyais ton nom dans ma tête abolie,

Tu saurais que la terre où se posent tes yeux

A pour elle une place – un trône – dans les cieux.

Tu vivais avant toi sur une terre ailée ;

Quand d’autres l’ont voulue, elle s’est écroulée.

Tu vivais comme un arbre avec tes longs cheveux

Dans le vent, tu vivais comme l’eau dans le creux

De la main, vivais-tu comme l’oiseau qui chante

Et puis meurt enfermé dans une main méchante ?

Tu vivais sur la terre aux reflets de ciel bleu,

Dans le miroir du vent, des nuages, de Dieu,

Sur le flanc d’une mer toute circonférence

Qui te tendait les bras de son aimant silence.

L’ombre des oliviers t’abritait de ses fleurs.

Fenêtres aux carreaux de toutes les couleurs,

À toi venaient les nuits de roses effeuillées

Sous les étoiles d’or au ciel éparpillées.

Asmaa, tu n’as aimé qu’en rêve, ton amour

S’est envolé sans bruit avant le point du jour,

Apprends de son départ qu’à ton seuil est la peste.

Ton amour est parti sans demander son reste,

Avec la clef des champs dans son bec ; chère Asmaa,

Ce rêve sans espoir, sans fin est un coma,

Tu ne vis point, tu crois pousser avec les heures

Que ton cœur te redit mais en fait tu demeures

Prise en cette statue au regard effacé

Dont le soleil en vain touche le front glacé.

Car comment vivrais-tu quand tes faibles racines

N’ont plus où s’enfoncer que trappes assassines ?

Comme ils ont pris la terre à tes pieds, et tu vas

Dans le vide où jamais tu ne te retrouvas.

*

XLI

La revanche des agomphes

Agomphe : (Zoologie) Dépourvu de dents. Épithète appliquée par Christian Gottfried Ehrenberg aux infusoires rotifères dont les mâchoires sont dépourvues de dents.

Du haut de votre sens bureaucratique et fat

Vomi de Belzébuth – de peur qu’il n’étouffât

On lui fit expulser cette vile immondice

De son gosier puant : vous fûtes le calice –,

Vous avez contemplé d’un œil incompétent

Ce siècle et décrété bigrement important

Qu’admirent ébahis la tourbe des agomphes,

Sur leurs droits piétinés, vos vulgaires triomphes.

Et vous voilà céans arbitres du bon goût.

Vous dont ne voudrait point le ruisseau de l’égout,

Tout rampe agenouillé devant vos borborygmes,

Vos gris gargouillements d’estomac, paradigmes

Que de graves penseurs colligent en traités ;

Tout ce qui parle dit à vos acidités

Un oui tonitruant de grasse mouche bleue,

Qu’on sert en haut-parleurs aux morts de banlieue.

Il est écrit qu’un jour les morts se lèveront ;

Ce jour-là les sans-dents aphones rêveront

Qu’un dentier est possible, et ce non point pour mordre

Mais pour être compris. Quel angoissant désordre

Quand on aura cessé de cuider que vos vents

Sont un esprit subtil !

– Quels peuples décevants,

Qui ne veulent plus être otages de nos urnes,

Les gueux, les malappris, les sans-dents, les sans-b*** !

*

XLII

Distiques 1

Quand plane l’esprit l’homme en bas va tituber

Ne prends cet escalier que si tu veux tomber

Ce n’est pas un bon jour mais demain sera pire

Ne demande pas trop d’éclat à ton sourire

Quand tu veux vers le ciel infini faire un bond

Tu tombes en toi-même et ce n’est pas profond

Dans ton jardin durcit ses épines la rose

C’est le sang de ta main rien d’autre qui l’arrose

Quand tu te fais bien mal imagine un passant

Qui le voit pour qu’au moins ce soit divertissant

Je tire mon chapeau claque à tous les poètes

Qui firent bon ménage avec de fortes têtes

*

XLIII

Vous qui toujours avez un goût de chère en bouche,

Que voulez-vous de moi ?

Que voulez-vous qu’un homme énonce qui vous touche,

Vous dont le ventre est roi ?

Gardez pour les mignons que votre panse admire

Ces lauriers dans vos mains :

Nous n’avons, eux et moi portant la même lyre,

Pas les mêmes chemins.

Gardez pour vos amis efféminés et lâches

Vos flétrissants lauriers

Ou couvrez-en le front docile de vos vaches,

Ils seront oubliés.

Je vais seul et n’ai point besoin de vos lumières

Pour assurer mes pas.

Je ne veux point avoir de part en vos affaires,

Je ne vous aime pas.

*

XLIV

Distiques 2

Devant la porte close à quoi bon te parler

C’est un mauvais miroir et mieux vaut s’en aller

Dès lors que l’on ne meurt d’un amour noble et triste

C’est qu’on en redemande et qu’on est masochiste

Pour ne plus jamais voir chez nous un dictateur

La moitié des Français sont des flics ça fait peur

Au jardin je voulus te cueillir une rose

Mais j’en fus détourné par une théraphose

Je parle dans le noir te pensant près de moi

J’allume et ton squelette a l’air tout en émoi

Si l’hyène voyait ta cruauté hideuse

Elle perdrait bientôt le beau nom de rieuse

Le seul petit problème avec le grand amour

Mais le seul c’est qu’il manque entièrement d’humour

Quel bonheur de t’avoir aimée et puis quittée

Vivre avec moi t’aurait tellement contristée

Ce grand esprit a dit à son fils un vaurien

Qu’on peut se marier sans renoncer à rien

L’étrange passion le singulier orage

Quand on se dit que c’est pour former un ménage

*

XLV

Je suis venue au point du jour te démunir

De tout ce qui pouvait cet amour désunir

Je te suis revenue ainsi qu’une colombe

Qui retourne au boulin alors que la nuit tombe

Je suis devenue oie et vole dans le ciel

Car j’entends des ardents rivages ton appel

Je me sais bienvenue au jardin de la source

Où tu captes l’eau fraîche au milieu de sa course

Je ne suis contenue en aucun parchemin

Et je vais avec toi jusqu’au bout du chemin

Je suis tenue et toi dans mes bras tu te laisses

Aimer par mes baisers aimer par mes caresses

Ô je suis retenue au sommet de l’azur

En tes mains retiens-moi car le sol est si dur

Comme je m’insinue en racines et sève

Jusqu’à cette oasis que cache notre rêve

Je vais t’être connue en ce que tu renais

Du feu que dans ton cœur si grand je reconnais

Ma joie est si complète et forte et continue

Je suis à toi je suis à toi seul JE SUIS NUE

*

XLVI

Le paon ingrat

Comment donc vivrais-tu, séduisant volatile,

Amorti pesamment par ta roue inutile

Qui doit son merveilleux au goût exagéré

Des paonnes pour le luxe et l’art dégénéré,

Si nous ne te gardions en nos jardins paisibles,

Aux sanglants prédateurs scellés, inaccessibles ?

C’est donc bien plutôt nous et notre amour du beau

Qui sommes le jouet de ton charme d’oiseau :

C’est à nous que tu tends tes joyaux, tes ocelles,

Tes plumes de lapis-lazulis en ombelles,

Pour que nous t’enclosions parmi nos doux loisirs

Avec paonne et paonneaux comblant tous tes désirs.

Mais toi, plumeux bellâtre ingrat, emmi les treilles

Pavané, tu te ris de nos pauvres oreilles

Et, tout en fascinant nos yeux de ton azur,

Tu lances le brocard railleur de ton cri dur.

*

XLVII

À Lucy, la première femme

Si c’est toi la première femme,

Ta mère était une guenon ;

Toi, tu possédais donc une âme,

Mais ta mère, la pauvre, non.

Elle ne put jamais comprendre

Pourquoi tu lui parlais de Dieu

Et puis de recueillir sa cendre,

Ayant imaginé le feu.

Comme c’était toi la première,

Il commit une impiété,

Ton stéatopyge derrière,

Car c’était bestialité :

Étant seule de ton espèce,

Tu ne pouvais avoir d’époux.

Un mâle à la fourrure épaisse

Te couvrit pourtant de ses poux.

Tu le trouvas abominable,

Pourtant tu prodiguas des soins

À l’enfant tombé dans le sable

Depuis tes viscères disjoints.

Lucy, comme il avait pour mère

Une femme, ton bambin blond

Sut vous sortir de la misère,

Te mit sur la tête un plafond.

Quels jours heureux quand à la chasse

De son fusil il tuait tout.

Tu pris du gras. Mais le temps passe,

Un jour notre corps se dissout :

Comme toi, ton enfant prodige

N’avait en ce monde d’égal ;

Il prit pour épouse une stryge

Et fut un père très banal.

Hélas, Lucy, fervente mère,

La première femme tu fus

Et fatalement la dernière.

Qui pourrait n’en être confus ?

*

XLVIII

Le putride Occident veut celer ses poisons

Sous un exosquelette en fils électroniques ;

Il meurt asphyxié dans ses exhalaisons

En écrasant le monde avec des poings iniques.

*

XLIX

À l’inconnue

À la fin de l’été, dans, je crois bien, Narbonne,

À moins que ce ne fût peut-être à Carcassonne,

De retour de la mer où ma famille et moi

Avions passé des jours légers d’oubli de soi,

Nous marchions, moi pensif, à l’ombre des platanes,

Quand la plus belle alors, la perle des sultanes,

Sans voile tu passas ; ce souvenir si clair,

Je le garde aussi beau que si c’était hier.

Tu passais, toi que j’aime, et nos yeux se trouvèrent,

Et mes yeux, toi passée, épris me désespèrent

Toujours trente ans plus tard ; je n’ai pas oublié

Et ne me suis jamais, pauvre fou, marié.

*

L

Butor Hugo

Je serai bref. Butor, tu n’as aucun humour.

Et Despréaux en a trop pour faire la cour ;

S’il essaye, pour voir, sa belle dulcinée,

Couverte par un flot de bons mots, consternée,

Sent pâlir son éclat auprès de cet esprit

Qui loin de vénérer semble se jouer, rit

Et fleuretant compose une satire encore,

Si bien que le moment de dire qu’il adore,

Bien forcé, se conclut par un cuisant soufflet.

Et c’est pour le poète un fiasco complet.

Or toi, Hugo, tu viens accabler son génie ?

Mépriser ce colosse est de la vésanie :

Tu pris un ton douteux pour abattre un géant

Mais il se porte bien, qu’en dis-tu maintenant ?

Tu lui dois le stylet dont tu voulus l’occire,

Avec Pradon ligué, Quinault, quelque autre sbire :

Il faut donc ajouter au pitoyable index

Des Panites perdus ton nom –oui, Dura lex

Sed lex, Butor Hugo, vieille et funeste souche–,

Et cela quoi qu’en dise –ou pas– l’ombre de bouche !

*

LI

Le muet du sérail

Comme une gourgandine abjecte emperlousée,

Ce triste faquin va la panse punaisée

De frivoles rubans : Pour quels hauts faits, dit-on,

Pense être distingué cet obscur avorton

Exhibant si flagrant insigne de bassesse ?

Il a vendu, muet toujours, son droit d’aînesse

Contre un vulgaire plat de lentilles sans goût

Et porte l’appareil de sa honte partout

Tel un dandy raté qui ne verrait la tache

De son plastron, le bout de gras sur sa moustache,

S’imaginant permis de tout prendre de haut

Pour avoir bien soufflé sur le potage chaud

D’un plus maraud que lui. Le moindre esprit qui passe

Voit là ce qui périt sans conserver de trace.

Mais le faquin ricane : « On a besoin d’appuis ;

L’esprit va, sans rubans, au-devant des ennuis,

Sur sa poitrine nue on sent que l’arbitraire

Veut claquer à grands coups de knout judiciaire,

Et, même si l’on hait ce clinquant attirail,

On ne peut mépriser le muet du sérail. »

*

LII

Il faut savoir finir un amour éternel

Il faut savoir finir un amour éternel

Pour fumer son cigare au goût impersonnel

Et trouver à ce monde un peu de sens pratique,

Faire bonne figure au miroir apathique

Pour aux cartes jouer l’insondable chagrin

Et gagner un ulcère aigu de mandarin,

Pour perdre à la roulette, enlisé dans un bouge,

Son âme au désespoir en misant sur le rouge

Quand on aurait voulu tout miser sur le noir,

Pour cacher ce malheur que l’on ne saurait voir

En portant un smoking fané sur un cilice,

Et pour, le poing cassé, vouloir entrer en lice :

Triomphe, ô l’invalide armé de pied en cap,

Au Barnum où ton pied lève à tous un hanap !

Il faut savoir finir une sotte amourette.

– L’amour ne meurt jamais, c’est toi qui meurs, poète.

*

LIII

La microcéphale

Casting partiel du film Freaks (La monstrueuse parade) de Tod Browning : sont assises sur les marches de la roulotte Zip et Flip, deux sœurs microcéphales américaines, dont c’étaient là les noms de scène au temps des freak shows. Je pense que c’est le visage de Zip que j’ai entouré, et c’est de ce sourire que je parle. Zip était l’aînée des deux, d’une douzaine d’années, croit-on savoir (mais l’histoire ne connaît pas la date exacte de la naissance de Flip).

Ton souris enfantin, chère microcéphale,

Me rappelle quelqu’un : une femme fatale

Dont je fus la victime et qui fait son malheur,

Ne pouvant accuser un bon mot sans douleur.

Enfant unique, un rien la transportait hors d’elle.

En elle rien n’était si vrai que le faux, quelle

Tristesse ! Et le départ du père avait laissé

Dans son âme ombrageuse un orage blessé,

Une haine de l’homme au fond de sa tendresse,

Un désir de stylet dans la moindre caresse.

C’est pourquoi lui venaient, faciles, les serments :

D’autant plus emportés que simples boniments.

Mais j’étais trop au fait pour cuider sans réserve,

Et découvrant le peu de fruit de cette verve,

Sa chaleur excitait en retour le dépit

Dont s’aigrissait son cœur, par l’humeur décrépit.

Abandonnée aux soins d’une mère débile,

Elle avait vu navrer ses rets d’enfant habile

L’objet d’un sentiment innocent et profond.

Au tragique parfois le sordide répond :

L’homme veut en partant les jeter sur la paille,

Un ignoble procès change en gouffre la faille.

Elle entrait dans le monde avec des rêves morts.

Elle chercha quelqu’un pour redresser les torts,

Un chevalier servant champion de sa Dame,

Qu’elle aurait adoré comme aucune autre femme.

Mais un oiseau pareil, cela n’existe plus,

Elle fut un fléau pour les heureux élus.

J’aurais pu, quant à moi qui rédige ces lignes,

Sur le berceau de qui se montrèrent des signes,

Stopper cette spirale, avec un parchemin ;

Encore eût-il fallu qu’elle donnât sa main.

Mais au lieu de chercher à dissiper mes doutes,

Elle voulut briser sa lance dans des joutes,

Comme si je devais accueillir sous mon toit

Un concurrent plutôt qu’un appui ferme et droit.

Aux temps de décadence implacable, de cendre,

Non, Adam et Hawa ne peuvent pas s’entendre.

Les femmes, ces sans-cœur, pour un plat de faux cils

Se sont payé nos droits d’aînesse et droits virils.

En ce Kali-Yuga de millions d’années,

À nous faire souffrir elles sont condamnées.

*

LIV

Repousse loin de toi cette charge maudite

Où des sots se complaît la vanité séduite.

Le coût de cet éclat est pour l’âme trop cher,

À ce piteux orgueil s’abaisse un esprit fier.

Tu n’as jamais reçu de cette panoplie

Qu’incurable dégoût et que mélancolie,

Et même un sentiment cuisant d’indignité,

D’être au-dessous de toi dans cette gravité.

.

FIN

Le zircon et le nard : Poèmes

En préface de mon précédent recueil, La Lune de zircon, j’expliquai la nécessaire présence du mot « zircon » dans le titre, laissant par ailleurs entendre que cet emploi, s’il restait isolé, pourrait n’être pas suffisant pour le but surnaturel que je poursuivais de cette manière. Ce pressentiment encore obscur est devenu depuis une certitude lancinante et je n’avais donc d’autre choix que de faire usage du même talisman, autrement injustifiable, pour le présent livre.

Florent Boucharel

octobre 2021

Ô Lune sur La Mecque !

Jules Laforgue

Gidá se chama o porto, aonde o trato

De todo o Roxo Mar mais florecia,

De que tinha proveito grande e grato

O Soldão que esse Reino possuía.

Os Lusíadas, IX, 3

La traduction française par Hyacinthe Garin, de 1889, des citations des Lusiades de Camões (Camoëns) émaillant le texte (ci-dessus et au chapitre 2) est donnée en annexe (dans la partie Commentaires du présent billet).

Table des matières

- Journal de Layla Zirgoun

- Les Lusiadoïdes

- Giallissimo

- Le nouveau magistrat d’Oz

- Reliquat (1991-1992)

- À suivre

JOURNAL DE LAYLA ZIRGOUN

I

La romance au téléphone d’or

Décroche, ô mon émir, ton téléphone en or…

Dans mon salwar kamiz indigo de tussor,

Seule, je me languis de ton bisht amarante ;

Tenant contre ma bouche une fleur odorante,

Je rêve à ton visage et mon cœur, mon cœur bat

Si fort, si vite, quel impétueux combat,

Tendre et silencieux, quel tumulte rebelle

Dans mon sein soulevé qui te veut, qui t’appelle

Avec moi dans l’alcôve ouverte sur le soir

De palmes du jardin, comme un grand encensoir

Dulcifiant le ciel de fraîcheur vespérale,

Où le bulbul caché de sa gorge d’opale

Tire des sons divins qui charment ma langueur.

Quand la cane parfois lance son cri moqueur

De la mare aux joncs clairs, un instant d’hébétude

Me fait penser qu’elle a vent de ma solitude,

Allô ?

– Madame, ici Brahim. Le maître dort :

Méchoui copieux. Je lui ferai rapport.

*

II

Mon émir adoré, blanc comme une colombe,

Si sur ton bisht soyeux de mon œil fermé tombe

Une larme en silence et mon cœur a frémi,

C’est que je suis heureuse avec toi pour ami.

Ton keffiyeh m’a prise en un feston d’étoiles,

Je pleure de bonheur quand tu m’ôtes mes voiles,

Et Dieu t’a pardonné ton sourire, le jour

Où tu me pris mon cœur, car tu donnes l’amour.

Pleine ô pleine est la Lune et mon cœur, plein de joie,

J’aime ô j’aime l’émir qui dans ses bras me ploie

Et son baiser si doux que j’en perds la raison

Et touche des cheveux et des mains l’horizon.

Mon ami, ce bonheur, cette ivresse inouïe,

C’est trop, c’est beaucoup trop, je suis évanouie.

Ô je t’aime, et suis folle, et toujours tu seras

Mon ami : si j’ai peur, tu me conforteras,

Si mes pas dans la nuit ou les sables s’égarent,

Tu me retrouveras où les bateaux s’amarrent,

Au port où je veux vivre avec toi ce bonheur

De vivre en ne faisant qu’une âme, qu’un seul cœur.

Mon émir, que je t’aime ! Ô laisse, laisse encore

Mes larmes de bonheur couler, jusqu’à l’aurore.

Jamais plus je n’aurai de peur, tu seras là,

Mon rempart, mon trésor, mon bonheur : Abdoullah !

*

III

Que je t’aime, Abdoullah, mon ami, que je t’aime…

Ami, je t’aime tant, et j’ai lu ton poème

En pleurant, Abdoullah, de joie et de bonheur.

Il ne me reste plus de larmes dans le cœur,

Je n’ai plus de sanglots pour les chagrins, la peine,

Ni pour l’aversion, la colère ou la haine,

Je n’ai plus, Abdoullah, que des larmes d’amour :

C’est la rosée, attar des fleurs, au point du jour.

*

IV

Abdoullah, mon amour, la nuit est claire, est douce,

La dune sous la Lune est belle, pâle et rousse,

La brise fait chanter les palmes du jardin.

Pardonne-moi ce jour morose et mon dédain ;