Tagged: symbolisme

Offrande à la Mort : La poésie de Medardo Ángel Silva

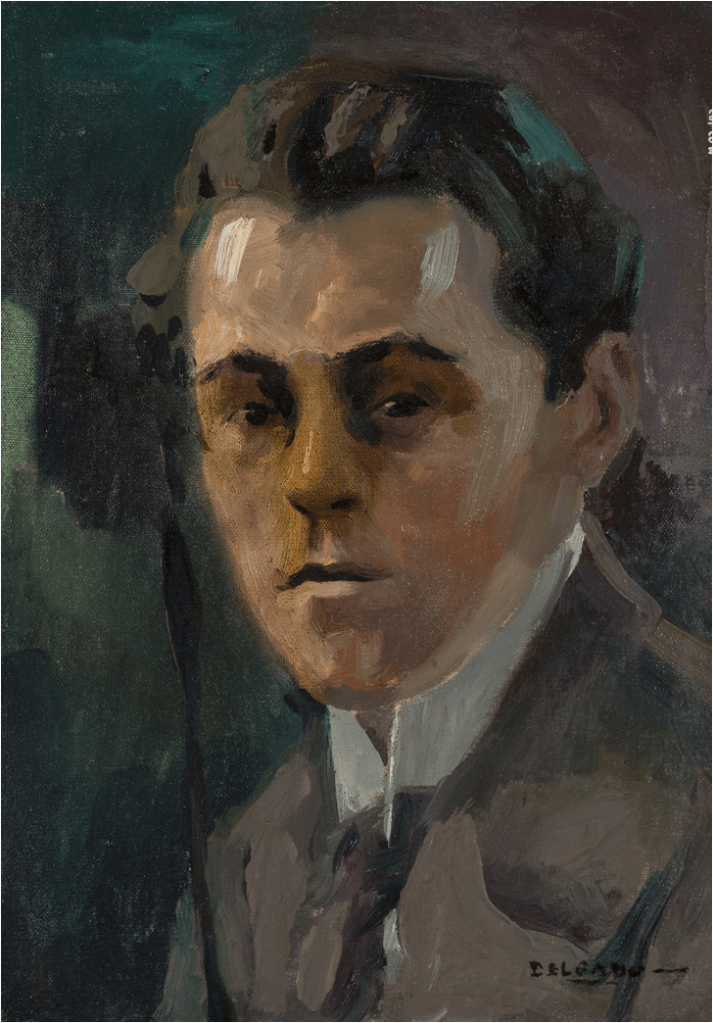

Medardo Ángel Silva (1898-1919), mort à vingt et un ans, est un poète équatorien de la « Génération décapitée » ainsi nommée car les trois autres écrivains principaux qui la composent sont eux aussi morts (plus ou moins) jeunes. Ces quatre auteurs sont les représentants, relativement tardifs même au point de vue latino-américain, du modernisme poétique en Équateur. On sait que c’est le Nicaraguayen Rubén Darío qui introduisit le modernisme en Amérique latine et même en Espagne, laquelle refusa de le recevoir de la France, sa voisine, où il était né, et ne l’adopta que des mains d’un poète américain de langue espagnole. L’Espagne avait reçu le romantisme en faisant l’économie d’un tel circuit parce que le romantisme était un mouvement allemand et que l’Allemagne c’est encore l’Espagne, mais les emprunteurs de tendances françaises ne sont jamais nommés de l’autre côté des Pyrénées que du nom péjoratif d’afrancesados.

L’Équateur littéraire a non seulement eu la « Génération décapitée » mais aussi, plus tard, dans les années soixante du vingtième siècle, le mouvement tzantique des « Coupeurs de tête » (dont nous avons traduit des poèmes dans « Poésie révolutionnaire d’Équateur : Le mouvement tzantique » ici). Tropisme singulier !

La mort de Medardo Ángel Silva n’est pas entièrement éclaircie. Dans l’anthologie dont nous nous sommes servi (Ariel Clásicos Ecuatorianos, 2e éd., 2019), qui est en fait la réunion d’un recueil, L’arbre du bien et du mal paru du vivant du poète, en 1917, et de poèmes choisis, le préfacier, Hernán Rodríguez Castelo, se montre sceptique vis-à-vis de la thèse la plus courante, celle du suicide, suivant en cela le biographe Abel Romeo Castillo (1969). Dans la mesure où Castillo rejette également la thèse de l’assassinat (dans un triangle amoureux), il en vient à émettre l’hypothèse de la roulette russe (le barillet du pistolet ne contenait qu’une seule balle, mais cela peut aussi bien indiquer une intention suicidaire purement et simplement) ou celle du « somnambulisme mortel, à la Manuel Acuña » (alors même que, dans le cas de ce dernier poète, mexicain, c’est également le suicide qui est la thèse en général retenue !). La question est sensible au plan religieux : obsédé par la mort, Medardo Ángel Silva n’en est pas moins marqué par le christianisme, or le suicide est un acte grave pour le salut de l’âme. Le rejet de la thèse du suicide – sur un certain fond de prosélytisme qui ne permet cependant pas à lui seul d’écarter ce point de vue – s’appuie sur une étude de l’évolution de la poésie de l’auteur, qui montrerait un travail interne sur l’obsession de la mort vers un renouveau de l’attachement à la vie, par la foi, ainsi que sur des questions quant à la passion amoureuse supposée qui aurait déclenché l’acte. Il est certain par ailleurs que les conditions matérielles du poète n’exercèrent pas de pression dans le sens du suicide, autrement dit le poète ne vivait pas dans la misère (qui fut la cause du suicide de Chatterton, par exemple), et il était en outre le père d’une petite fille, ce qui rend un suicide supposé d’autant plus irresponsable et critiquable moralement (ou le rend en soi critiquable, même sans autre fondement pour une critique).

Le suicide est sans doute une explication par défaut, compte tenu de l’existence d’un instinct de mort en l’homme, lequel homme pourrait bien n’avoir en revanche qu’un « réflexe » de survie. Les philosophies du pessimisme radical développent une telle conception. Chez le philosophe Philipp Mainländer, par exemple, suicidé à vingt-cinq ans, l’humanité doit finir, sinon avec l’univers lui-même, où l’entropie est un phénomène généralisé par lequel toutes les sources d’énergie du cosmos sont vouées à s’éteindre et disparaître, bien avant cela dans un suicide collectif universel par « contagion spirituelle ». Dans ce cadre, un poète caressant dans ses écrits l’obsession de la mort a sans doute quelques chances d’être le premier « contaminé » par lui-même.

*

L’arbre du bien et du mal

(El árbol del bien y del mal, 1917)

.

L’investiture (La investidura)

Si, inspiré par Hari, ton esprit se délecte de la volupté littéraire, si l’art des jeux d’amour suscite ta curiosité, alors écoute, suaves, faciles, adorables, ces paroles… (Jayadeva, Gita-Govinda)

C’était par un coucher de soleil magique de pourpre et d’ors,

avec une musique de brises dans les pins sonores ;

les heures défilaient rythmiques au crépuscule

comme une ronde grecque ciselée sur un vase ;

La pampa ressemblait à un velours vert

et ce chromo était pareil à une image d’églogue.

Les vallées écoutaient la parole infinie

avec laquelle Il parle aux choses,

aux humbles brins d’herbe, aux roses,

au lion aux griffes acérées,

au vent qui secoue la forêt orgueilleuse,

et dirige dans les ombres l’orchestre symphonique

du bosquet, en concert de demi-million de harpes.

Comment se fit-il que soudain je me trouvasse dans la forêt –

qui, lugubre et sans chemins, était sœur de la sylve obscure

que vit le Dante ?

Je ne sais. Comme un enfant je tremblais de peur ;

dans ma chair l’Angoisse plongeait ses ventouses

ainsi qu’un poulpe informe ; à mon oreille parvenait

une caricature confuse

de sanglot, de blasphème et de rugissement.

Mille insectes conversaient en dialectes nasillards

et, déployant la soie de leurs ornements,

dans la pénombre ces insectes étaient

des pierres précieuses avec des ailes.

Les fleurs exotiques imitaient de sveltes bayadères,

et de leurs pétales obscurs s’exhalait

une haleine de fragrances narcotiques

qui montait à la tête des animaux, en rêves impurs.

Dans cette chaude atmosphère,

comme un remords

se faisait entendre la reptation d’invisibles vers,

une rumeur de fermentation

sortant du sein des chênes anciens…

Les lianes s’enroulaient autour des troncs massifs,

déployant dans leurs courbes des sortilèges féminins,

donnant à leurs mouvements des inflexions perverses

et simulant en maladroites convulsions

les spasmes lubriques de la jouissance…

Et, à la lueur livide d’une lampe à huile,

tout cela prenait à mes yeux des aspects inouïs,

lorsque je vis passer des cavaliers des cavaliers,

confusément, et j’entendis les cris rudes

par lesquels excitaient dans le bosquet occulte

leurs lévriers agiles

les mânes de l’Envie et de l’Injure…

Mais mon esprit triompha de cette embuscade perfide

et je lançai, comme un lys sur une eau stagnante,

sur eux la pitié silencieuse d’un regard.

Puis, tel un Amadis de moderne épopée,

je poursuivis mon chemin, sous l’admiration muette de la forêt…

Oh ! alors mes yeux extasiés contemplèrent

la merveille sacrée du visage de la Déesse,

mes sens fous prosternés la virent,

portant un auguste diadème sur son front rose.

Elle avait tout le savoir dans ses pupilles,

de ses mains naissaient les desseins éternels,

comme un oiseau dans son nid l’Harmonie sacrée

résidait sur ses lèvres. Son regard versait

de la lumière sur les ténébreux glaciers intimes !

Oh, céleste prodige ! Le Dieu suprême

de solaires fulgurances avait tissé son habit immaculé.

Ses seins palpitaient comme des mers tranquilles

de marbre pentélique. Oh, céleste prodige !

Et dans l’air subtil son inénarrable accent,

sa voix, comme jamais mortel n’en entendit,

vibra telle un miracle d’impossible douceur

dans un badonguement triomphal de cristaux sonores :

« Lyrique adolescent, réalise ta vocation ;

que ton esprit soit un bûcher ardent ;

mets tes rêves en musique,

sois divin par le haut don de la Lyre.

Dans le calice améthystin écumant de miels dorés,

donne à boire à ton âme assoiffée d’idéal ;

Psyché est un papillon

qui dans son vol se pose

sur la chair rose des roses charnelles !

Sois ingénu, comme l’eau des pures citernes

ou de l’étang qui reflète le ciel tout entier ;

tu verras triompher l’aurore de ton aspiration,

et le royaume des choses éternelles sera tien.

Tu sauveras les dures vérités métaphoriques

de l’abîme profond de toi-même,

et tu écouteras les claires musiques pythagoriques

depuis la nuit de ton abîme…

La fontaine d’Hippocrène jaillit en toi ;

Pan sommeille dans le noble sein de l’Adamite ;

examine-toi dans la pénombre, regarde-toi, lis en toi

comme en un livre ouvert de Vérité et de Vie !

Fais taire l’interrogateur de l’Avenir, qui prive de lumière,

dresse-toi haut et serein dans la grâce du jour

rose ;

et, en toute chose,

cherche éternellement

l’Harmonie, l’Harmonie, l’Harmonie… »

Ainsi parla la Déesse…

En extase dévote,

mon esprit écoutait cet enseignement divin…

Levant les yeux, je vis que l’enchantement était rompu :

la vision se dissipait dans les lointains bleus.

La forêt paraissait un cœur immense,

les doux fruits d’or pleuraient de l’ambroisie,

la terre respirait comme un subtil encens.

J’étais plein de Toi, auguste Poésie !

Entre les arabesques des branches en fleur,

où la rosée était des larmes de diamant,

les étoiles s’éparpillaient

comme une traînée de globules d’or.

Et heurtant son impétuosité sur les pierres

pour la délectation de la forêt,

la rivière complétait cet orchestre

de ramages, de brises et de bouches… !

Depuis lors, la multitude fascinée m’a vu

– l’œil incendié par la fièvre sacrée,

le front couronné d’épines comme le Christ,

mains tremblantes d’orfèvre chevelu –

dédaignant les futilités du monde,

consacrer mon existence au rite apollinien ;

ainsi ma vie possède-t-elle l’harmonie d’un vers,

et devient sanglot rythmique ce qui naît cri.

Indifférent au temps et à la douleur,

sur la route ignorée va mon esprit pérégrin,

tandis que caché dans l’ombre assassine

l’Archer me tire en vain ses flèches !

*

Crépuscule d’Orient (Crepúsculo de Asia)

Des roses vierges inclinèrent jusqu’à

tes cheveux le réseau de leurs pistils,

au baiser des étoiles, rendues inquiètes

par tes pupilles humides de grâce.

Comme une araignée ourdissant

la perfide trame de ses fils,

l’ombre des tilleuls se projetait

sur ton balcon de vieille aristocratie…

Tremblantes devant le prodige de tes charmes,

comme noyées de larmes célestes

les étoiles fixes te contemplaient.

Et c’était un triomphe de reines diadémées

dans les Mille et Une Nuits parfumées

du monde sidéral de tes bijoux !

*

Heure sainte (Hora santa)

Les miroirs aux regards limpides

avec une voluptueuse complaisance

reflétaient ta magnificence impériale

de blondes et de soie parfumée.

Les bougies à la flamme ardente

dans le salon à l’orientale opulence

imitaient, enveloppant ta présence,

les yeux d’un animal hypnotisé…

En une rare mélodie, Chopin

versait un long et musical sanglot…

des cadences fuyaient comme de vains rêves…

Il flottait un parfum de lilas couchés,

et devant l’immensité de tes pupilles

je laissai mon cœur entre tes mains !

*

Stances (Estancias) (4/12)

Seigneur, mon pied n’a pas même encore parcouru

la moitié de la route, dont parlait le Florentin,

et je suis dans le noir complet et marche à la manière

de l’enfant qui dans une forêt ne connaît le chemin.

De profundis clamavi. Berger des cœurs,

donne à mon âme le feu qui fit de l’hétaïre une sainte ;

renouvelle les miracles des résurrections ;

comme Lazare, j’attends que tu me dises : Lève-toi !

–

Pas une volonté, pas un espoir, pas même un désir

n’agite cet étang crépusculaire qu’est mon âme.

Mes lèvres sont humides des eaux du Léthé.

La mort m’offre par anticipation son meilleur présent : la paix.

De toutes les passions je porte le feu éteint,

je ne suis qu’une ombre de tout ce que je fus,

cherchant dans les ténèbres, pareil à un enfant aveugle,

le magique chemin qui conduit à l’oubli.

–

Lassitudes d’automne… plus rien ne m’enthousiasme

de ce qui provoquait mes admirations d’enfant,

et je vais dans la vie comme un pâle fantôme

parcourant les rues d’une ville en ruines.

Mon âme, qui croyait le printemps éternel

quand elle entreprit ses fous et doux pèlerinages,

aujourd’hui, comme un lépreux dans sa caverne,

voit lentement pourrir les fruits de ses jours.

–

Pour nous qui avons, comme un poignard subtil,

à l’intérieur de l’âme un poison ;

pour nous qui voyons notre illusion d’avril

faite misérable charogne ;

c’est en vain que résonne ton histrionesque tambour de basque,

ô vie frivole et banale !

puisqu’elle n’est pas pour nos lèvres, la divine chanson

printanière et matinale.

*

Estampes romantiques (Estampas románticas) (La cinquième des cinq)

Par les salles bleues, mélancoliquement,

la lune traîne sa robe de mariée,

tandis que les brises déploient dans les parcs en fleurs,

avec une rumeur de soie, leurs ailes tremblantes…

Au clair de lune énigmatique et triste,

dans le bleu de la nuit harmonieuse

un château dressé sur le fief d’antan

dessine les finesses de sa silhouette gothique…

Aux douze coups, l’étoile versant ses fleurs d’oranger,

se répand une fragrance de lointaines légendes…

et se font entendre les pas furtifs des nobles dames…

et un grincement de gonds aux fenêtres couvertes de mousse…

*

Divagations sentimentales (Divagaciones sentimentales) (2/5)

I

Vie de la ville : l’ennui quotidien,

les beaux rêves morts et le cœur déchiré ;

vie extérieure et desséchée, vie fausse, océan

sur lequel mon âme est comme un esquif perdu !

Non, donne-moi le règne pur du silence exquis,

la solitude, fleurie de pensées blanches,

et la tour intérieure ouverte sur l’infini,

au-delà de la douleur, du temps et de la vie.

Où mon cœur – urne de mélodie –

répand en tristes vers son lyrique trésor

et dort dans ton giron – ô Poésie sacrée ! –

devant le lys, sous l’étoile, au tiède crépuscule d’or.

–

V

Comme ces moines pâles dont parlent les légendes,

spectres des noirs corridors conventuels,

je veux abandonner les chemins scabreux

où le Mal ourdit ses sept labyrinthes fatals.

Dans un cloître j’enfermerai ma douleur exquise

et seul avec mes rêves je cultiverai mes roses ;

miroir qui reflète l’Infini sera mon âme,

par-delà l’humaine limite des choses…

Ainsi, ma vie sera vie de paix… jusqu’au jour

où dans la cellule dévote les frères me trouveront

moribond au pied de la Vierge Marie,

serrant ton portrait jauni dans mes mains !

*

La libératrice (La libertadora)

De ma tour d’ivoire

je vois passer la vie.

Mon âme romantique et légère

soupire, sourit, s’ennuie.

Il y a un jardin de roses noires,

il y a un jardin de lys blancs :

roses noires sont mes tristesses,

lys blancs mes illusions.

Parfois, dans l’air bleu,

le vent sanglote un miserere,

s’enfuit un oiseau aux ailes de tulle :

c’est un lys qui meurt.

Et tellement sont déjà morts,

en silence, un par un,

que le jardin bientôt sera désert,

il n’y aura plus personne.

Déjà ne reste plus de mon printemps

qu’une odeur de rose desséchée…

et mon âme attend, attend, attend,

filant des rêves à son rouet.

Elle attend d’ouïr aux confins,

au terme doux de son destin,

la voix aiguë du clairon

de la Mort.

Les dures chaînes tomberont,

s’ouvrira la porte de fer :

et dans un parfum de lys blancs

l’âme quittera sa prison !

*

Le chasseur (El cazador)

Satan est un chasseur dissimulé dans la céleste sylve

où divague le troupeau mystique,

et, comme celle d’un jeune satyre, dans cette agreste douceur

résonne la tentation de sa flûte subtile.

Malheur à qui écoute le chant du Mal ! à qui écoute

la perverse sirène du Péché mortel :

même en déchirant sa chair possédée, il ne pourra

extirper le poison du fatal sortilège !

Et tu le sais bien, toi, mon âme mélodieuse,

hirondelle chantante dans la claire harmonie

du bosquet où les Chœurs pincent les cordes des luths,

toi qui vis le chasseur, entre ses mains lascives,

ses mains velues, emporter prisonnières

les sept colombes de tes sept vertus.

*

Offrande à la Mort (Ofrenda a la Muerte)

Mère nourricière, clef de nos cachots,

ô toi qui à nos côtés marche à pas d’ombre,

maudite impératrice des noirs empires,

quel est le mot talismanique qui te nomme ?

Porte scellée, mur où expirent sans écho

les interrogations de la tribu humiliée,

de même que la toux d’une poitrine creuse

ne peut troubler l’harmonie pérenne des constellations.

Je chanterai dans mes odes ton visage mensonger,

ton corps mélodieux comme un bras de lyre,

tes pieds qui ont foulé des Érèbes et des Léthés,

et la sereine grâce de ton regard fleuri

qui noie nos âmes, exemptes de désirs,

dans une mer de silence, de quiétude et d’oubli.

*

De profundis clamavi

Seigneur, vois nos âmes dans leurs dures prisons

où de vagues philosophies ne jettent aucune lumière,

vierges jetées nues aux molosses,

à peine allumées les roses de leurs beaux jours.

En vain nous avons cherché en différentes voies

la route bleue qui mène à l’idéale Byzance…

et maintenant nous marchons vers le havre de tes bras divins,

pauvres en volonté, par la fatigue exsangues…

Nous avons sacrifié notre amour à de folles idolâtries,

quand nous croyions éternels le plaisir et la vie…

et maintenant à tes pieds nous abandonnons ces dépouilles

attachées au ruban des rêves fanés.

*

Poème de la chair (Poema de la carne)

Chair de l’assassin, maudite pourriture

qui pend des gibets en grappes funèbres

et montre aux yeux de la multitude avide

le maléfique héritage de tous reçu !…

Oh, chair des martyrs, Gloria in excelsis Deo ;

de notre Roi le Christ divines moissons !

Oh, lèvres toujours ouvertes à la consolation d’un « Je crois » !

Divin habit transpercé de flèches !…

Oh, chair des vierges qu’hermine l’innocence,

neige, lys, étoile, iris, campagne polaire

sur laquelle n’a point posé l’Amour son pied de feu !

Hostie, chair de Dieu pour la cène mystique,

qui par le miracle de la grâce eucharistique

à notre chair immonde unit sa sainte chair !

*

Poèmes choisis

(Poesías escogidas)

.

Sonnet (Soneto)

Ô Reine silencieuse, couronnée

d’ombres et de pâle asphodèle,

dont les mythiques yeux consolateurs

ont l’infini pour regard !

As-tu brisé les rameaux funèbres

sous ton pied si léger de glace ?…

Et cette rumeur, est-ce le vol nocturne

de ton ombre désolée ?

La brise bourdonne sur la terrasse déserte

et prononce, effleurant les rideaux,

le nom d’une morte idolâtrée.

Il y a des bruits de robe sur le tapis,

et je ne sais quelles phrases sibyllines

dit dans l’ombre une voix de femme !

*

À une qui est triste (A una triste)

À sœur Marie de la Consolation (Sor María de la Consolación)

Au son vague des célestes lyres

du vent qui divague dans les frondaisons,

tu chantes, et l’on ne sait si tu soupires

ou si c’est le rossignol qui t’imite.

Tes yeux noirs au dolent regard,

je ne sais dans quel tableau de Rossetti je les ai vus,

ils me rappellent inconsciemment

les yeux mélancoliques du Christ.

J’aime, pour sa douleur, ta beauté :

ton doux visage de vierge martyre

couronné de tristesse mystique.

Et ton esprit romantique vaut plus

que tout ce qui existe, possédant

la suprême élégance de ce qui est triste.

*

Le mendiant (El mendigo)

Oh, l’angoisse de vouloir exprimer l’ineffable

quand, oiseau prisonnier, une émotion agite

ses ailes dans la prison du verbe misérable

qui jamais ne traduit en rythmes son infinie douceur !

Las ! mieux vaut le rossignol dont la gorge trille

son amour et sa peine que la langue de l’homme,

dont l’âme douloureuse devine l’Infini,

sent l’Éternité… et ne sait la nommer !

Nous sommes comme un mendiant qui, possédant un trésor

dans sa besace, supplie la terre pour des aumônes…

De temps en temps tombe une pièce d’or

dont l’éclat trahit le contenu du sac !

*

L’horloge (El reloj)

Ta jeunesse de musique, de parfums et de trilles

sent les magnolias humides, la terre après la pluie…

c’est une odeur charnelle et spirituelle, une fine

odeur que je porte en moi sans pouvoir l’oublier.

De ta blancheur me parle la divine étoile,

le rossignol connaît ta voix et l’imite,

et la divagation du vent vespéral

m’apporte le souvenir de tes cheveux de soie.

Mon cœur se vêt du deuil de l’absence…

et parce que je me souviens ma nuit est moins triste,

mais dans mon âme résonne, sinistre, agressive,

cette horloge qui compte les heures passées loin de toi,

et je l’écoute ainsi qu’un enterré vivant

qui entendrait un impossible commentaire à sa mort.

*

La mort parfumée (La muerte perfumada)

Convalescent de ce mal étrange

dont toi seule connais le remède,

le soir me vit, fantomatique et sauvage,

comme échappé de la sépulture.

Le malheur a fauché mes joies

ainsi qu’un innocent et candide troupeau,

sous la faux d’une vieille désillusion

mon bonheur fugace agonise…

Chevelure blanche dépeignée,

la pluie ondoyait derrière la vitre…

et, ce soir pâle et caduc,

je sentis dans ma douce prostration intérieure

la belle tentation de me donner la mort

en me tressant une corde avec ta perruque !

Aux Enfers et autres poèmes de Cruz e Sousa

Le poète afro-brésilien João da Cruz e Sousa (1861-1898) naquit au Brésil de parents esclaves et lui-même de cette condition. Son maître, officier de l’armée brésilienne, affranchit tous ses esclaves en 1865 au moment de partir pour la guerre de la Triple-Alliance du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay contre le Paraguay (1864-1870). (Cette guerre laissa le Paraguay entièrement dévasté, le pays ayant perdu entre la moitié et les deux tiers de sa population. Selon l’historiographie, les atrocités furent particulièrement nombreuses quand le commandement militaire de la Triple-Alliance passa en 1869 au comte d’Eu, petit-fils de Louis-Philippe Ier – roi de France de 1830 à 1848 – et gendre de l’empereur Pierre II du Brésil.)

Le jeune João, affranchi en même temps que ses parents, fut élevé par son ancien maître et l’épouse de celui-ci, couple sans enfants, comme leur propre fils. L’esclavage fut aboli au Brésil en 1888.

En tant que poète, Cruz e Sousa est considéré comme l’introducteur du symbolisme au Brésil. Le critique et sociologue français Roger Bastide le nomme comme un des trois meilleurs représentants du symbolisme dans le monde, aux côtés du Français Mallarmé et de l’Allemand Stefan George. Cruz e Sousa est mort de tuberculose à trente-six ans.

Les traductions du présent billet sont tirées de l’anthologie Melhores poemas de 1997 consacrée à Cruz e Sousa, publiée par la maison d’édition Global Editora.

Nous appelons l’attention des amateurs de Baudelaire sur le poème en prose « Aux Enfers » qui donne son titre au billet. C’est un vibrant hommage au poète des Fleurs du Mal, qualifié, entre autres figurations dont celle-ci n’est pas la moins originale, de « prophète musulman ». Il est également question de sa « saudade de Bédouin » ; à ce sujet, faisons remarquer que, s’il est toujours possible de traduire le mot portugais saudade par nostalgie, il est tout de même préférable, dans un texte d’apologie, de conserver le terme original, connu en français pour désigner un trait profond de l’âme lusophone, car c’est une manière pour le poète d’encenser l’adamastorique Baudelaire d’une résine nationale.

*

Boucliers

(Broquéis, 1893)

.

Antiphone (Antífona)

Ô Formes albes, blanches, Formes claires

de lunaisons, de neiges, de brumes !…

Ô Formes vagues, fluides, cristallines…

Encens des thuribules sur les autels…

Formes de l’Amour, à la pureté d’étoile,

de Vierges et de Saintes vaporeuses…

Éclats errants, humides fraîcheurs

et dolences de lys et de roses…

Indéfinissables musiques suprêmes,

harmonies de la Couleur et du Parfum…

Heures du Crépuscule, tremblantes, extrêmes,

Requiem du Soleil récapitulant la Douleur de la Lumière.

Visions, psaumes et cantiques sereins,

sourdines d’orgues flébiles, larmoyants…

Sommeils de venins voluptueux

subtils et suaves, morbides, rayonnants…

Infinis esprits épars,

ineffables, édéniques, aériens,

fécondez le Mystère de ces vers

par la flamme idéale de tous les mystères.

Que les diaphanéités les plus bleues du Rêve

resplendissent, s’élèvent dans la Strophe

et que les émotions, toutes les chastetés

de l’âme du Vers, dans les vers chantent.

Que le pollen d’or des astres les plus parfaits

enflamme et féconde la rime ardente et claire…

Que la perfection des albâtres brille

sonorement, lumineusement.

Forces originelles, essence, grâce

des chairs de femme, délicatesses…

Tout cet effluve qui sur des vagues passe

de l’Éther aux auréaux et roses courants…

Cristaux dilués aux clartés béatifiques,

Désirs, vibrations, aspirations, enthousiasmes,

victoires fauves, âcres triomphes,

les plus étranges frissonnements…

Fleurs noires de l’ennui et fleurs vagues

des amours vaines, tantaliennes, douloureuses…

Rougeoiements profonds de vieilles plaies

en sang, ouvertes, coulant à flots…

Tout ! vivant, nerveux, chaud et fort,

que tout dans les chimériques tourbillons du Rêve

passe en chantant devant le profil effrayant

et le tumulte cabalistique de la Mort…

*

Nonne (Monja)

Ô Lune, Lune triste, amarescente,

fantôme de blancheurs vaporeuses,

ta neigeuse lumière macérée

fane et glace les roses.

Sur les plaines fleuries et ondoyantes

dont les ramures brillent, phosphorées,

des ombres angéliques, enneigées passent,

Lune, Nonne à la cellule constellée.

Des philtres dormants offrent aux étangs immobiles,

à la mer, à la campagne les rêves les plus secrets,

planant dans les airs, noctambuliques…

Alors, ô Nonne blanche des espaces,

on dirait que tu m’ouvre les bras,

froide, à genoux, tremblante, et priant…

*

Fiancée de l’Agonie (Noiva da Agonia)

Tremblante et seule, sortant d’un mausolée,

apparition des solitudes désolées,

ton visage a les tons froids et meurtris

de qui marche en dormant parmi les sépultures…

La tête haute dans la lumière, que ceignent

des cheveux aux reflets irisés,

entre des auréoles de clartés argentées

tu évoques un clair de lune pâlissant…

Tu n’es point cependant la Mort effrayante, horrible,

lugubre, sinistre, glacée, terrible,

qui gouverne les avalanches de l’Illusion…

Mais, ah ! tu es la Fiancée triste de l’Agonie,

dont les longs bras livides se sont ouverts

afin de m’enlacer pour l’éternité !

*

Fleur de la mer (Flor do mar)

Tu viens de l’origine de la mer, tu es née de la secrète,

de l’étrange mer écumeuse et froide

qui jette des nasses de rêves sur le vaisseau

et le laisse osciller sur les vagues, inquiet.

De la mer tu possèdes l’affection fascinatrice,

les latences nerveuses et la sombre

et sinistre apparence effrayante et sauvage

de la houle, l’aspect lugubre de tempêtes.

Dans un profond idéal de pourpres et de roses,

tu sors des eaux mucilagineuses

comme une lune des brouillards…

Tu as dans ta chair l’efflorescence des vignes,

et des aurores, de vierges musiques marines,

d’âcres arômes d’algues et de sargasses…

*

Acrobate de la douleur (Acrobata da dor)

Esclaffe-toi, ris d’un rire d’orage,

comme un gugusse dégingandé,

nerveux ; ris d’un rire absurde, enflé

d’ironie et de douleur violentes.

Du rire atroce, sanguinolent

agite les grelots et, convulsé,

saute, bouffon, saute, clown, secoué

par des râles de lente agonie…

Ils te bissent : jamais un bis ne se refuse !

Allons ! tends tes muscles, tends-les

dans ces macabres pirouettes d’albinos…

Et même si tu t’écroules au sol, frémissant,

étouffé par ton sang jaillissant et chaud,

ris ! cœur, le plus triste des paillasses.

*

Majesté déchue (Majestade caída)

Ce dieu cornu funambulesque

autour duquel rugissent les Puissances,

par son rire ingénu de bouffon de carnaval

rappelle le tonnerre retentissant, tétrique.

Le picaresque mime de l’ironie

ouvre la bouche et montre des dents jaunes,

de vertes gencives d’acide boue saumâtre

et semble un Satyre dantesque.

Mais nul ne relève les horribles colères,

les mépris, les sarcasmes impassibles

de cette étrange et farouche Majesté.

De l’effrayant dieu sinistre, atroce, funeste,

sénile qui, riant, désormais pleure

les Fiançailles en fleur de la Jeunesse !

*

Phares

(Farόis, 1900)

.

La fleur du Diable (A flor do Diabo)

Blanche et bourgeonnante comme un jasmin du Cap,

merveilleuse, un jour ressurgit

la Création fatale du Diable fauve,

l’élue du péché et de l’Harmonie.

Elle avait par-dessus tout un air funeste,

elle si radieuse, fabuleuse.

La légèreté de ses gestes

évoquait un serpent en colère.

Blanche, sortant des flammes rouges

de l’Enfer inquisitorial, languide et corrompu,

elle semblait, fleur d’insigne renommée,

la Voie lactée sur un océan de sang.

Ce fut dans un moment de nostalgie et d’ennui,

d’ennui profond et de singulière nostalgie,

que le Diable, dont les fautes étaient sans remède,

afin de former cette éminente majesté

façonna de la poussière chaude

des infinies plages de sable du Désir

cette languissante sirène des sirènes,

éveillée par la chaleur d’un baiser.

Sur des balcons oniriques ses palais

avaient des luxes étincelants.

D’éloquence plus solennelle que celle des Horaces,

elle vivait la vie des parfaits sorciers.

Sommeil et paresse, encore paresse et sommeil,

luxures de nabab et encore luxures,

moelleux sofas d’abandon languissant

entre d’étranges et pourpres floraisons.

Parfois, au clair de lune, dans les fleuves morts,

emmi la confuse ondulation des lacs algides

flottaient des diables aux cornes arquées,

aux silhouettes macabres et fugaces.

La lune imprimait des sensations inquiètes

aux avernaux paysages d’alentour

et quelques démons aux profils d’ascète

dormaient au clair de lune, d’un sommeil tépide…

Ce fut en des heures de rumination, éthérées,

de secrète et triste magie, quand

sur les lacs léthifères, sidéraux

flotte le cadavre de la lune…

Ce fut au cours de l’une de ces nuits taciturnes

que le vieux Diable, savant entre tous,

ses pouvoirs réveillés dans leurs cavernes,

son auguste rire flamboyant aux lèvres,

forma la fleur des exquis enchantements

et des essences extraordinaires et fines,

y semant des infinis oscillants

de vanités et grâces féminines.

Puis il lui donna la quintessence des parfums,

de sonores harpes d’âme, des extravagances,

une pureté nubile d’hostie, les seins,

toute la mélancolie des lointains…

Pour une plus grande perfection, une plus vive,

plus douce beauté et plus originale caresse,

il lui donna des nuances d’oiseau farouche

et une secrète auréole de méchanceté.

Mais aujourd’hui le Diable, sénile, fossile,

désillusionné par sa Création,

perdue l’ancienne ingénuité docile,

pleure des larmes nocturnes de Vaincu.

Comme du fond de vitraux, de fresques

de chapelles gothiques abandonnées,

il pleure et rêve à des mondes pittoresques,

dans la nostalgie des Régions Rêvées.

*

Cheveux (Cabelos)

Cheveux ! Que de sensations en les voyant !

cheveux noirs, d’une obscure splendeur,

où circule le fluide vague et triste

des brumeux, longs cauchemars…

Rêves, mystères, désirs, jalousies,

tout ce qui rappelle les méandres d’un fleuve

passe dans la nuit chaude, dans l’été

de nuit tropicale de tes cheveux ;

passe à travers tes cheveux chauds,

à travers la flamme des baisers incléments,

des dolences fatales, de la nostalgie…

Noire auréole, majestueuse, ondoyante,

âme des ténèbres, dense et parfumée,

languissante Nuit de la mélancolie !

*

Derniers sonnets

(Últimos sonetos, posthume)

.

Vin noir (Vinho negro)

Le vin noir de l’immortel péché

a empoisonné nos veines humaines

comme les fascinations de sombres sirènes

d’un enfer sinistre et parfumé.

Le sang chante, soleil émerveillé

de notre corps, en vagues nombreuses, pleines,

comme s’il voulait briser ces chaînes

dans lesquelles la chair le tient prisonnier.

Et le sang appelle le vin noir et chaud

du péché mortel, impénitent,

le vin noir du péché fiévreux.

Et tout par ce vin devient meilleur,

acquiert autre grâce, forme et proportion,

une beauté grave de secrète magnificence.

*

Condamnation fatale (Condenação fatal)

Ô monde, l’exil des exils,

monceau de fèces putréfié,

où l’être le plus noble et scrupuleux

doit entrer dans les conciles des êtres vils ;

Où en pâles idylles d’âmes

le parfum languide le plus ingrat

meurtrit tout et est triste comme le toucher

d’un aveugle levant en vain les cils.

Monde de peste, de furie sanglante

et de lépreuses fleurs de luxure,

de fleurs noires, infernales, effrayantes ;

Oh ! comme sont laides, sinistrement,

tes apparences de bête sauvage, tes mouvements

panthérins, ô Monde, qui ne rêves pas !

*

Ainsi soit-il ! (Assim seja!)

Ferme les yeux et meurs sans trouble !

Meurs dans la sérénité du Devoir accompli !

Que ton Sentir latent n’exhale point

le plus léger ni le moindre soupir.

Meurs avec ton âme loyale, clairvoyante

errant dans le Verger fleuri de la foi

et ta Pensée tendue vers les cieux

comme un splendide glaive réfulgent.

Va, ouvrant tabernacle après tabernacle,

dans le temple imaginaire de ton Rêve,

à l’heure glaciale de la noire Mort immense…

Meurs en gardant ton Devoir ! Avec la confiance

de qui triomphe et sait qu’il repose

dans le dédain de toute Récompense !

*

Le dernier livre

(O livro derradeiro, posthume)

.

L’église (A ermida)

Où le calme et la paix existent,

sur la colline que recouvre un verger,

cette église, comme elle est pauvre,

cette église, comme elle est triste.

Ma muse, sans parler, entend,

devant la noble apparence du midi,

le vague, étrange et murmurant brimbalement

de cette église qui résiste au tonnerre,

aux sombres éclats de rire funèbres

des rudes hivers, des bourrasques,

de la tempête désolatrice, colossale.

De cette triste église blanchie

qui me semble être la vie elle-même,

abandonnée aux peines et illusions du sort.

*

Rêve éternel (Eterno sonho)

Quelle est donc cette femme ?

Je ne comprendrai pas.

Félix Arvers

Ndt. Le poème fait fond sur le célèbre sonnet de Félix Arvers que dans le milieu poétique on connaît sous le nom de « sonnet d’Arvers » (car c’est le seul poème de lui qui soit passé à la postérité). La citation, en français dans le texte original de Cruz e Sousa, est inexacte, le vers dans l’original d’Arvers, le dernier du sonnet, se lisant : « ‘Quelle est donc cette femme ?’ et ne comprendra pas. » Dans la mesure où Cruz e Sousa commence son poème comme une adaptation en portugais du sonnet d’Arvers avant de bifurquer, sans crier gare, vers une thématique raciale absente du poème original, il n’est pas exclu que la citation soit déformée à dessein. « Je ne comprendrai pas » pourrait alors exprimer la réaction de l’homme noir à la réponse de la femme blanche du sonnet de Cruz e Sousa. Tout cela reste conjectural. – Entre parenthèses, Cruz e Sousa avait épousé une femme noire.

Peut-être que, lisant mes vers,

elle ne comprendra pas quel amour y vibre

ni quelle nostalgie tragique, infinie

dans cet amour vit toujours.

Peut-être ne percevra-t-elle point

la passion qui bouleverse

mon âme dolente, affligée

que son sentiment consume.

Ou peut-être qu’en me lisant, avec pitié

et souriant, elle dira, non sans quelque amitié,

bonne, affectueuse et franche :

– Ah ! je sais bien ce qu’est ton sentiment attristé…

Et si dans mon âme sa pareille n’existe pas,

c’est que tu es de cette couleur et que je suis blanche !

*

*

Évocations

(Evocações, 1897-1898)

.

Douleur noire (Dor negra)

Et comme les éternels Déserts de sable sentirent la faim

et la soif de flageller et dévorer de leurs mille bouches brûlantes

toutes les races de la Malédiction et de l’Oubli infini,

ils se souvinrent symboliquement de l’Afrique !

Sanguinolente et noire, de laves et ténèbres, de tortures et de larmes, comme l’étendard mythique des Enfers, sous le signe du blason de feu et sous le signe du vautour de fer, quelle est cette existence que les pierres rejettent et pour laquelle les étoiles elles-mêmes pleurent en vain depuis des millénaires ?

Car les étoiles et les pierres, horriblement muettes, impassibles, sont sans doute devenues, au cours de milliers d’années, sensibles à ta Douleur inconcevable, Douleur qui pour être tant de Douleur a perdu la vue, l’entendement et l’être, a certainement reçu une autre sensation inconnue de la Douleur, comme un aveugle de naissance qui, dans un tel abîme de cécité, voit dans la Douleur une autre compréhension de la Douleur, voit, palpe, tâte un autre monde, d’une autre Douleur nouvelle, plus originale.

Ce qui chante le Requiem éternel et sanglote et hurle, crie et jette des éclats de rire bouffons et mortels dans ton sang, calice sinistre des calvaires de ton corps, c’est la Misère humaine, te couvrant de chaînes et appliquant le fer rouge contre ton ventre, t’écrasant avec le dur cothurne égoïste des Civilisations, au nom, faux et trompeur, d’une ridicule et délabrée liberté, et appliquant le fer rouge contre ta bouche et le fer rouge contre tes yeux, et dansant et sautillant macabrement sur l’argile boueuse des cimetières de ton Rêve.

Trois fois ensevelie, trois fois enterrée : dans l’espèce, dans la barbarie et dans le désert, dévorée par l’incendie du soleil comme par une lèpre tombée des étoiles, tu es l’âme noire des gémissements suprêmes, le nirvana noir, le fleuve large et effrayant de tous les silences désespérés, le fantôme gigantesque et nocturne de la Désolation, la monstrueuse cordillère des soupirs, momie des mortes momies, cristallisation de sphinx, enchaînée à la Race et au Monde pour souffrir sans pitié l’agonie d’une Douleur surhumaine, si vénéneuse et formidable qu’elle suffirait à noircir le soleil, fondu convulsivement et spasmodiquement avec la lune dans le terrible appariement des éclipses de la Mort, à l’heure où les étranges coursiers de la Destruction, de la Dévastation dans l’Infini galopent, galopent, colossaux, colossaux, colossaux…

*

Aux Enfers (No Inferno)

L’Imagination plongeant dans les rouges Royaumes féeriques et cabalistiques de Satan, où Voltaire fait sans doute briller sa mordante ironie comme un tropical et sanguin cactus ouvert, un jour je rencontrai Baudelaire, profond et livide, d’une claire, éblouissante beauté, laissant flotter sur ses nobles épaules les vagues fastueuses de sa chevelure intensément noire, que l’on eût crue une vivante passion flamboyant.

Cette tête triomphale, majestueuse, vertigée par des caprices d’omnipotence, entourée d’une auréole spirituelle et dressée dans une attitude d’envol vers les incoercibles régions de l’Inconnu, révélait pourtant une immense désolation, une térébrante apparence d’angoisse psychique évoquant les vagues infinis mystiques, les suprêmes tristesses décadentes des crépuscules opulents et contemplatifs…

Comme si la céleste immaculation, la candeur élyséenne d’un Saint et l’extravagante, absurde et inquisitoriale intuition d’un Démon dormaient depuis longtemps ensemble des sommeils magiques dans cette tête éminente.

Le visage blanc et languissant, rasé de près comme celui d’un Grec, détachait son calme sur la voluptueuse nuit de jais irroré, en vivant relief, puissant et spirituel entre les cheveux longs.

Dans les yeux dominateurs et interrogatifs pleins d’un ténébreux éclat magnétique planait une soif inextinguible, une expression miraculeuse, un inquiétant sentiment de Nomadisme éternel…

La bouche, lascive et violente, rebelle, entrouverte en spasme rêveur et halluciné, avait une rude expression dantesque de révolte et symbolisait le mouvement d’aspirer, avidement et impatiemment, d’intenses désirs épars et insatiables.

Il me semblait découvrir chez lui de grandes serres implacables et de grandes ailes de génie archangéliques le couvrant entièrement, ailes de condor, dans un grand manteau souverain.

Il était dans l’extraordinaire, luxuriant et luxurieux parc des Ombres de l’Enfer.

Dans l’air, avec une odeur résineuse, âcre de soufre flottait une bleuâtre ténuité de brume qui faisait un moment penser au Chaos primordial où, lentement, graduellement, se créèrent les couleurs et les formes…

Comme si une fluide et fine harmonie de vagues violons flottait occultement en rythmes diaboliques…

Des arbres élancés, très hauts, dans des promenades interminables et sombres paraissant des nécropoles, présentaient des troncs étranges aux apparences singulières, aux conformations inimaginables d’énormes torses humains, laissant pendre de fantastiques branches de cheveux défaits, ébouriffés, comme en une stertoreuse agonie et convulsion.

Sur ces longues promenades exotiques du parc fabuleux, des dieux hirsutes aux pattes caprines et à la tête hérissée et cornue se répandaient en rires âpres et jubilatoires, dans une danse macabre de gnomes cabriolant bizarrement.

De temps en temps, ses ailes fulgurantes, versicolores et puissantes bruissaient et jetaient des éclairs.

Baudelaire cependant, somptueux et constellé firmament de l’âme réfléchi dans des lacs glauques et tièdes où de fécondes, exquises végétations émergent comme somnambuliquement et nébuleusement, restait muet, immobile, rappelant par son fin profil délicatement ciselé la silhouette austère et hautaine, la parfaite grâce ailée d’un dieu de cristal et de bronze, – tranquillement debout, comme sur un pavois royal, dans la position élevée de qui va marcher sur les routes insignes des Desseins inouïs…

Connaissant les élans, les hallucinations de son audace, ses indomptables esthétismes, les tumultes idiosyncratiques de sa Fantaisie, je m’étais imaginé que je le trouverais emporté sans frein vers les convulsifs Infinis de l’Art par de puissants et insoumis destriers noirs.

Mais son attitude sereine, concentrée, isolée de tout témoignait de la méditation absorbante, fondamentale qui l’enfermait dans le Mystère transcendant.

Alors je lui murmurai, presque en secret :

– Charles, mon beau Charles voluptueux et mélancolique, mon Charles nonchalant†, brumeux verseau de spleen, prophète musulman de l’Ennui, ô Baudelaire désolé, nostalgique et délicat ! Où donc est cette rare, scrupuleuse psychose de son, de couleur, de parfum, de sensibilité, la fièvre sauvage de ces féroces et démoniaques cataclysmes mentaux, cette infinie et inexorable Névrose, cette souffrance spirituelle qui t’énervait et te dilacérait ? Où est-elle ? Les trésors d’or et de diamants, les pierreries et marqueteries du Gange, les pourpres et les étoiles des firmaments indiens que tu possédais en nabab, où sont-ils à présent ?

Ah ! si tu savais dans quels transports délicieux et terribles en même temps, ineffables, je goûte chacune de tes complexes, indéfinissables musiques ; les asiatiques et béatifiques arômes d’opium et de nard ; toute la myrrhe arabique, tout l’encens liturgique et narcotisant, tout l’or de trésor royal de tes Rêves magiques, magnificents et insatisfaits ; toute ta molle morbidité, les douces paresses aristocratiques et édéniques d’Archange déchu, ridé par l’antiquité de la Douleur mais inaccessible et puissant, plongé dans le profond chaos de la Pensée et dont l’Omniscience et l’Omnipotence divines font jaillir encore, précellemment, tous les Dogmes, tous les Châtiments et Pardons.

Oh ! quelles durables et acides saveurs je goûte dans le mauvais-œil féminin de tes volubilités mentales de bandoulier…

Cette âme aux Signes funestes, comme formée à l’intérieur de l’étourdissant et maraboutique soleil africain, avec toutes les exhalaisons flammivomes, toutes les barbaries des forêts, tout le vide inquiétant, désolant, inénarrable des déserts, s’assouplit, se vibratilise, acquiert des suavités paradisiaques de lys sidéraux, de ciel spiritualisé par les rouges cierges mortuaires des crépuscules…

La soif hallucinante me harcèle ; je suis tenaillé par le désir irrépressible de boire, d’engloutir gorgée après gorgée, avidement, le trouble Vin extravagant de larmes et de sang baignant de la sueur de l’agonie toutes les olympiennes et monstrueuses floraisons de ton Orgueil.

Ah ! si tu savais comme je sens et perçois intensément toutes tes aspirations lacérées, torturées, toutes tes absolues tristesses dormantes et majestueuses, ton grand et long sanglot, l’effondrement vertigineux de tes nuits lugubres, les fascinantes ondes fébriles et ambrosiaques de ton insane volupté, les élégances et miraculeuses apparences de ta Rébellion sacrée ; la fulminante ironie endolorie et gémissante qui évoque des mélancolies de glas térébrants de Requiem æternam roulant à travers un jour de soleil et d’azur, vibrant dans une tour blanche au bord de la mer… Comme j’écoute religieusement, avec onction, tes Prières larmoyantes, tes oraisons convulsées d’Amour ! Comme sont captivants, tentateurs et enivrants les parfumés falernes de ta sensibilité, les oubliés Royaumes embrumés et exotiques où ta Saudade évocatoire et clamoreuse imploramment et contemplativement chante, ondule et frémit avec lasciveté et nonchalance† ! Ta Saudade inviolable et millénaire, antique Reine détrônée, aventureuse et fameuse, errant dans les brumeux et vagues infinis du Passé comme à travers les lunes amarescentes et taciturnes du temps ! Ta lancinante Saudade de Bédouin, perdue, traversant des contrées endormies depuis des éons, isolées, lointaines, dans les brouillards de la Chimère où tes désirs agités et mélancoliques tumultuent dans une fièvre de mondes multiformes de germes en frissonnements sempiternels ; où sybaritiquement tes caresses nerveuses et félines dorment au soleil et se prélassent avec sensualité dans l’excitation vitale frénétique de se perpétuer avec les arômes chauds, les parfums forts qui, capiteux et aphrodisiaques, provoquent, attaquent, titillent et blessent d’extrême sensibilité tes narines frémissantes et caprines !

Ah ! comme je vois et sens suprêmement toute cette splendeur funambulesque et toutes ces magnificences sinistres de ton Pandémonium et de ton Te Deum !

Ô Baudelaire ! Ô Baudelaire ! Ô Baudelaire ! Auguste et ténébreux Vaincu ! Inoubliable Hidalgo de tant de rêves et impérissables élixirs ! Souverain Exilé de l’Orient et du Léthé ! Trois fois avec douleur appelé par les fanfares pleurantes et nostalgiques de mon Évocation ! À présent que tu es libre, purifié par la Mort des argiles pécheresses, je vois toujours ton Esprit errer, comme une véhémente sensation lumineuse, dans l’Alléluia réfulgent des Astres, dans la pompe et les flammes du Septentrion, peut-être rêvant encore, dans les extases passionnées du Rêve…

Et la singulière figure de Baudelaire, haute, blanche, fécondée dans les effloraisons vierges de l’Originalité, restait silencieuse, impassible, douloureusement perdue, éternisée dans les suprêmes Abstractions…

Et tandis qu’il s’immergeait ainsi dans l’Intangible céruléen, de vieux dieux caprins, de lubriques Diables tératologiques et putrescents, inarperçus de cette éminente silhouette satanique, pensive et sombre, dansaient, sautaient, croassant infernalement et formant dans l’air ardent, en vertiges de diabolisme, les plus curieux et symboliques hiéroglyphes avec la souplesse et la dislocation acrobatiques et magiques de leurs hirsutes corps élastiques…

Mais au milieu du parc mystérieux s’élevait un arbre étrange, plus haut et plus prodigieux que les autres, dont les fruits étaient des étoiles et dont les grandes et solitaires fleurs de sang, grandes fleurs acides et effrayantes, fleurs du Mal, ivres d’arômes tièdes et amers, de douleurs tristes et bouddhiques, d’intoxications, de dangereuses sécrétions, d’émanations fatales et fugitives, de fluides de mancenilles vénéneuses, laissaient couler languissamment de leurs pétales une huile flamboyante.

Et cette huile lumineuse et secrète, ruisselant abondamment dans ce merveilleux jardin des Enfers, formait les fleuves phosphorescents de l’Imagination où les âmes des méditatifs et des rêveurs, tantalisées d’ennui, ondulaient et voguaient insatiablement…

.

† En français dans le texte.