Tagged: poésie

Moganni Nameh : La poésie de Hanns Heinz Ewers

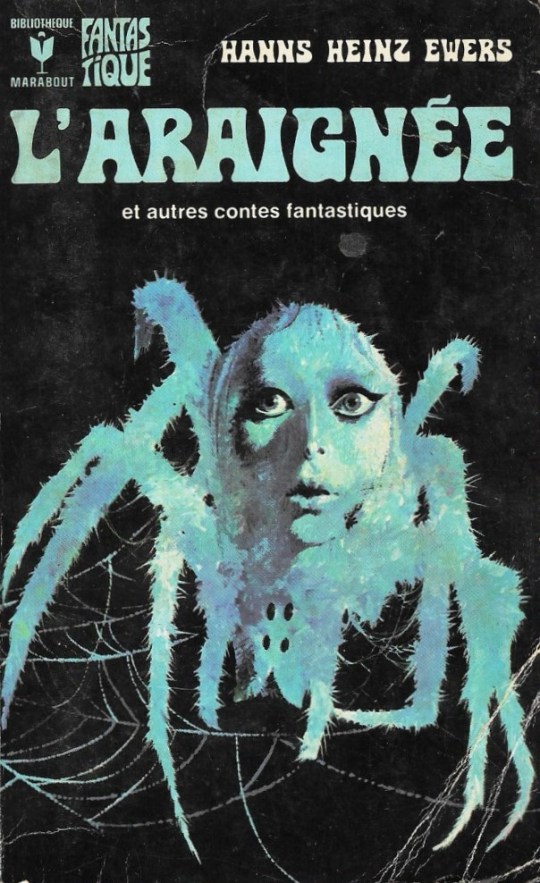

L’écrivain allemand Hanns Heinz Ewers (1871-1943) est surtout connu pour ses romans et nouvelles fantastiques, traduits dans de nombreuses langues, dont le français. Dans ce genre, il fait figure de classique, avec des romans célèbres tels que Mandragore (Alraune). À notre connaissance, il n’existe cependant pas de traductions de sa poésie dans la langue de Molière à ce jour, sauf pour les poèmes tirés de ses romans.

Sa poésie a été réunie en 1910 dans un recueil intitulé Moganni Nameh, complété en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, par son éditeur, qui ajouta quelques chants de guerre écrits dans ces années-là. Nos lectures de Paul Déroulède ne nous laissaient pas attendre grand-chose d’un tel ajout, mais nous avouons avoir été surpris par l’intérêt et la qualité littéraires de ces pièces ; nous n’en avons cependant pas retenu dans le présent billet (peut-être plus tard). Il ne semble pas que H. H. Ewers ait écrit d’autres poésies par la suite.

Un mot sur le titre du recueil. Ce titre en persan est emprunté au poète Hafiz via le Divan occidental-oriental de Goethe, dont le premier livre s’appelle « Moganni Nameh », ou « Le livre du chanteur ».

Dandy balafré (voir photo), peut-être à la suite d’une Mensur, c’est-à-dire un duel traditionnel au sein des fraternités étudiantes, H. H. Ewers fut un écrivain à succès, que ses travaux comme scénariste et co-réalisateur placent également parmi les pionniers du cinéma allemand. Peu satisfait, cependant, des conditions sociales de la République de Weimar, il adhéra en 1931, donc relativement tôt, au parti national-socialiste et servit un temps la propagande de ce mouvement, avant de présenter cette étonnante particularité d’être un national-socialiste dont l’œuvre fut interdite par les autorités du Troisième Reich, en 1934. Il passa les dernières années de sa vie à contester cette censure et parvint à publier un dernier recueil de nouvelles peu avant sa mort, en 1943.

*

J’ai cueilli des fleurs

(Blumen brach ich)

.

Iris

Ndt. Iris est, en allemand comme en français, la personnification de l’arc-en-ciel, et la fleur est ici décrite de façon qu’elle puisse être perçue aussi comme un arc-en-ciel.

Brume du matin, brume déliée du matin

qui tout autour flotte encore,

couvre encore le soleil, à peine sorti,

d’un halo humide,

quand le vagabond marche

d’un pas léger

dans l’haleine de la terre jeune,

quand énergique il va

à travers les prés mouillés,

quand il va,

va toujours,

d’un pas léger.

Ainsi pousse l’iris couleur bleu de flamme

solitaire et silencieux

à travers l’humide

brume du matin,

ainsi pousse-t-il

à travers les prés

mouillés – –

Demande au vagabond où il va,

demande-lui pourquoi il va solitaire –

silencieux, il haussera les épaules

et continuera de marcher

d’un pas léger,

sans s’arrêter.

– Cette marche est sans raison, sans objet, sans but,

sans fin :

n’est que mouvement, impulsion, élan

à travers l’humide

brume du matin

et les prés

mouillés – –

Tu entends encore au loin le pas léger

du vagabond,

tu vois encore au loin l’iris

briller – –

Connais-tu donc ce voyageur

là-bas dans la brume ?

Connais-tu, bleu de flamme,

cet iris ?

Ô tu le connais,

puisque c’est toi-même !

*

Orchidées (Orchideen)

Quand le diable devint femme,

quand Lilith

noua ses cheveux noirs en lourdes torsades

et coiffa sa tête pâle

de boucles pensées par Botticelli,

quand, lasse et souriante,

à ses doigts minces elle passa

des anneaux d’or sertis de pierres de couleurs,

quand elle lut Villiers de l’Isle-Adam

et goûta fort Huysmans,

quand elle comprit le silence de Maeterlinck

et baigna son âme

dans les couleurs de Gabriele d’Annunzio,

– – elle rit.

Et comme elle riait,

la petite princesse des serpents

sauta hors de sa bouche.

Alors, la plus belle des diablesses

frappa le serpent,

frappa la reine des serpents

d’un doigt qui portait un anneau.

Si bien que le serpent se convulsa, siffla,

siffla, siffla

et cracha.

Mais Lilith rassembla les gouttes

dans un lourd vase de cuivre

et dessus jeta

de la terre humide,

de la terre humide et noire.

Sans réfléchir, ses grandes mains

caressèrent les flancs

du lourd vase de cuivre ;

sans réfléchir, ses lèvres pâles

entonnèrent leur vieille malédiction –

Sa malédiction ressemblait à une comptine pour enfants,

douce et lasse, lasse comme les baisers

par lesquels sa bouche

but la terre humide.

Mais la vie leva dans le vase,

et attirés par ses baisers las,

attirés par sa douce mélopée,

lentement, hors de la terre noire rampèrent

des orchidées –

Quand ma bien-aimée

dans le miroir coiffe ses traits pâles

des couleuvres de Botticelli,

des orchidées

rampent le long des flancs du vase de cuivre –

Fleurs du diable, que la vieille terre,

unie par la malédiction de Lilith

à de la bave de serpent, a poussées à la lumière,

orchidées

– fleurs du diable.

*

Les jacinthes (Hyazinthen)

Je cueillis des centaines de jacinthes

et posai mes jacinthes de couleurs

sur un drap de soie blanc –

grandes jacinthes rouges,

grandes jacinthes violettes,

jacinthes jaunes, blanches, bleues.

Alors je penchai ma tête au-dessus d’elles,

j’y enfonçai mon front et mes tempes,

plongeai dans les jacinthes de couleurs.

Et je baisai mes grappes de couleurs,

toutes ces grappes blanches, rouges, jaunes,

me baignai dans le parfum des jacinthes.

De merveilleuses et délicates mains de femme

me caressaient –

et sur de merveilleux seins de femme

ma tête reposait –

Des baisers de femme me fermèrent les yeux,

et ma gorge était pressée par de merveilleusement doux

et tendres bras de femme.

Ô je sens ces baisers légers

pénétrer ma peau avec d’imperceptibles tremblements,

peu à peu dissiper ma grande souffrance.

Ô je sens ces mains si fines

caresser, charmeuses, mes boucles humides,

refermer peu à peu des plaies profondes.

Et de ces mains de femmes et baisers de femmes

s’exhale le parfum de corps délicats de femmes,

le merveilleux parfum de corps de femmes.

Doux parfum qui m’enveloppe comme une brise d’été

sur de blancs battements d’ailes

et dont l’harmonie, en vagues tendres,

traverse chaque fibre de mon corps.

Doux parfum ! Contre une fraîche poitrine de femme

se blottit ma joue chaude comme une forge ;

et dans le crépuscule chancellent mes sens

dans le doux parfum de poitrines de femmes.

– – Des jacinthes, j’ai cueilli des jacinthes,

des centaines et des centaines de jacinthes,

j’ai plongé ma tête dans les jacinthes de couleurs.

Et j’ai nagé dans des baisers de femmes,

dans le parfum de doux seins de femmes,

dans le doux parfum des jacinthes.

*

Les châtaigniers (Kastanien)

« Kathlin Mac Murdoch !

Tel est mon nom ! »

– Et de seulement l’entendre dire son nom,

tu penses :

inassouvie1 !

S’il te plaît,

regarde

la façon dont elle écarte ses longs doigts –

regarde

comment ces lèvres de magnolia

restent ouvertes,

tandis que, humide haleine de Satan,

entre les dents serrées

rampe son souffle.

Et maintenant

regarde

comment les minces narines

s’enflent en aspirant –

voilà : cette sorcière

boit voluptueusement

l’haleine de phallus

des fleurs de châtaignier.

– – Oui, je te le dis, mon ami :

Kathlin Mac Murdoch,

qui affamée d’amour a traversé des mondes, échevelée,

a servi Aphrodite et embrassé Sappho,

s’est livrée aux turpitudes à Sodome – –

Kathlin Mac Murdoch,

qui aux messes de Satan

– Philopygos2 !

fut prêtresse – –

– elle – –

boit du parfum – –

dans les fleurs – !

Vois !

Elle est assise immobile à sa fenêtre,

et immobile

dehors se dresse le géant,

le châtaignier – –

Large, fier, immobile

il étend ses branches puissantes,

dont chacune

porte des cierges sacrificiels en fleur.

Et maintenant tu vas entendre le plus inouï :

cette femme,

Kathlin Mac Murdoch,

fornique avec cet arbre !

Aspires-en le parfum – toi aussi !

Qu’est-ce que cela sent ?

– Tu comprends à présent ?

C’est l’éternel parfum triomphal,

le parfum sauvage,

l’unique, le parfum bâtisseur de mondes,

dont la source est le phallus !

Elle est assise là,

Kathlin Mac Murdoch,

enveloppée par la pluie,

qui est vie pour elle – –

elle est assise et boit

par tous les pores de sa peau

l’haleine voluptueuse d’un homme,

elle, femme, femme,

sexe seulement

de la tête au pied !

Incline-toi si tu es artiste !

Car ce que tu peux voir là,

c’est un relent rare de cet effroyable feu

qui brûla Salomé, consuma Salammbô :

– Inassouvie1 !

1 inassouvie : En français dans le texte (deux fois).

2 Philopygos : Qui aime les fesses.

*

Les baies du frêne (Eschenbeeren)

Ndt. Le poème fait manifestement allusion à une croyance populaire relative à l’ombre de certains arbres, sous laquelle on ne se reposerait pas sans être saisi de visions. Le poème – tableau de la vie des steppes d’Europe orientale – oppose la réaction d’une paysanne rejetant le mélancolique vague à l’âme provoqué en elle par ces visions à celle du poète, qui réclame leur présence douce-amère.

Ce frêne rouge

pousse en Orient,

entre les cinq fleuves,

mais encore là où la fille

du grisonnant cosaque

aux jambes arquées, à la barbe de bouc

aide son père à descendre de l’alezan fourbu

quand il revient le soir

de ses chasses à travers la steppe ukrainienne.

– Elle rompt la branche,

jetant les baies rouges

aux oiseaux piailleurs,

mais les feuilles

en sont mangées de sa main par la chèvre blanche.

– Qu’y a-t-il, jeune fille ?

Ta poitrine frissonne

et sur tes mains bronzées

l’amie barbichue lèche des gouttes salées –

– Qu’y a-t-il, femme des champs ?

As-tu perdu un chevreau ?

ta chère mère est-elle tombée malade ?

ou bien ton céladon t’a-t-il insolemment frappée de sa cravache ?

– « Je n’ai pas perdu de chevreau,

ils sont là tous les sept

à gambader gaîment dans le trèfle bigarré ;

ma mère n’est pas tombée malade,

à l’intérieur de la chaumière

elle emperle les souliers de sa chère fille ;

et dans la steppe

le plus fringant des hommes vole,

zébrant le crin de sa cavale :

c’est là qu’il frappe allègrement de sa cravache,

jamais sa brune amie !

– Dans la Volga jaune

j’ai lancé des baies rouges ;

dans le frêne

bruissent, murmurent les feuilles,

il y a des bourdonnements dans l’air ;

ce qui me dilate la poitrine,

je ne sais, je ne le connais pas :

ce sont des rêves confus !

– Laissez-moi en paix, attrayantes images,

je ferme les yeux :

Jamais plus je ne me reposerai à ton ombre,

frêne rouge ! »

Frêne rouge aux branches tombantes,

lourdes branches pleines de baies rouges,

jette sur moi ta grande ombre fraîche ! –

Je t’en suis reconnaissant –

– Bruisse, murmure,

il est doux d’avoir de nouveaux rêves,

et plus doux encore d’oublier les rêves anciens.

*

Les heures de l’âme

(Stunden der Seele)

.

Tat tvam asi !

Ndt. « Tat tvam asi » est une formule sanskrite, signifiant « Tu es cela », popularisée par Schopenhauer, qui résume avec elle sa philosophie selon laquelle, par-delà l’individuation à l’œuvre dans le monde des phénomènes, nous appartenons tous à la même nouménalité, nous sommes tous la même chose en soi, si bien que le sujet pensant, devant toute chose peut se dire : « Tu es cela. » Le poète reprend la formule selon une acception personnelle.

La nuit tombant,

mes regards se portent sur la campagne :

je vois un homme,

presque un géant,

marcher d’un pas vigoureux,

cependant courbé

comme si sur ses épaules

pesait un lourd fardeau

le ployant vers le sol.

Mate et nue

sa chair brille dans le soleil couchant,

son poing serre

un fouet massif

avec lequel, frappant les nuages et le brouillard,

il les réduit en flocons, en lambeaux.

Sourd et creux

résonne le pas de sa marche

vers le soleil,

chaque pas,

sourd et creux.

Parvient-il à son but ?

À quel homme il ressemble,

je ne le sais que trop !

Derrière lui tu vois

une traînée rouge

sur la verte campagne.

C’est le sang de larges plaies

que des mains invisibles

lui ont ouvert dans le dos,

aujourd’hui comme hier, à toute heure –

Purulentes, elles creusent dans le cœur

des trous sanglants, profonds –

– La souffrance qu’elles causent,

je ne le sais que trop !

Toi, l’artiste,

tu dois me peindre comme cela :

la victoire au front, mais dans le dos

de rouges, de sanglants

tourments insoutenables.

– Nostalgie de soleil dans le regard brillant,

et sur la nuque

la mort.

*

Destruction (Vernichtung)

– – As-tu vu

la souffrance sans bornes de mon âme – ?

– maudite !?

As-tu vu, reine rouge de la mort,

les convulsions de mon cerveau ?

Lentement la louve blanche enfonçait

dans ma gorge le feu brûlant de son poison,

– plomb fondu…

lentement elle répandait de ses mains fines

le sel et la poussière sur mes plaies à vif ;

– – puis violemment elle m’arracha

les ongles –

elle arracha mes yeux

de leurs orbites sanglantes !

Amusant ! amusant ! – Oui, la louve blanche

fit suer mon corps sang et larmes,

cependant mon âme fière en riait !

Mais toi, maudite fée de la mort,

tu souffles sur moi avec tes lèvres maudites,

tu caresses mon cerveau avec des doigts humides :

– – et la matière à l’intérieur de mon crâne fond, gluante,

fermente, et se répand, et pue, par la bouche et le nez !

Cependant, mon âme, mon âme fière,

pourrit et meurt dans des affres lamentables,

pourrit et meurt – – et dans cette décomposition avancée

te voue ses oraisons, ô déesse de la pourriture.

*

Galehaut (Galeotto)

Noi leggiavamo, un giorno, per diletto,

di Lancialotto, come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.

Dante, l’Inferno V. 127 ff.

Ndt. Traduction de L’Enfer de Dante par Marc Mentré : « Nous lisions un jour par plaisir comment amour saisit Lancelot ; nous étions seuls et sans aucune crainte. … Galehaut fut le livre et celui qui l’écrivit. » Galehaut servit d’entremetteur entre Guenièvre et Lancelot ; dans le récit de Dante, Francesca da Rimini appelle Galehaut « le livre » lu à deux avec Paolo Malatesta car ce livre, décrivant un baiser, fut l’occasion, de même, forcément, que l’auteur du livre. Dans son poème, H. H. Ewers conclut en disant que c’est le monde tout entier qui est entremetteur entre deux personnes qui s’aiment.

Nous lisions un jour – – qu’était-ce donc, Iseult ?

Un jour d’été parmi le chèvrefeuille –

le petit livre était rouge à tranche d’or –

sur ton épaule reposait la docile tourterelle –

nous étions seuls, et tout autour de nous était

silencieux comme une tombe, aucun souffle d’air ne remuait les feuilles –

nous lisions – était-ce le tourment d’amour

du couple de Rimini, transpercé par une lance ?

Était-ce la chanson du rêve de Lancelot ? –

Qu’était-ce donc ? – Était-ce le chant sans joie,

d’un cœur lourd, qu’écrivit Echegaray ?

Était-ce le voyage de Tristan sur une mer ivre d’amour ?

Je ne sais ce que c’était, mais j’ai gardé

à l’esprit comme était douce, sur ma main,

ta main quand tu l’y posas, mon amour.

Et mes doigts dénouèrent tes tresses

– tu me regardas dans les yeux, et dans ce regard

était, tout au fond, le mot magique, et vrai.

Le mot juste, au moment propice.

Nos cœurs battaient et le soleil brûlait

et le destin requérait nos âmes.

– Dense était le feuillage enveloppant notre amour ;

nous étions seuls sous cette tente verte –

transportés par une chère fée au pays des contes.

Tu étais la reine et moi le héros ;

le prince entremetteur connaissant notre amour,

Galehaut – ce fut le monde entier !

*

Le rubis (« Gioia ») (Der Rubin [„Gioia“])

Cardan : De vita propria cap. XLIII

de somniis cap. IV

de somniis cap. XXI

de subtilitate p. 338

« Porte à tes lèvres le rubis rouge,

place-le doucement sous ta langue,

penche-toi en arrière et ferme les yeux ! »

Les flammes lécheuses dévorent,

mordent le cœur, le cerveau fatigué,

flammes claires, flammes chaudes,

flammes de feu du calvaire du Fils –

« Baise le rubis,

le rubis rouge,

baise-le, baise-le ! »

C’était un empoisonneur, le très-cher, le bien-aimé ;

de douloureux parfums, blessés parfums,

tournoient dans le feu autour des bûches,

verts parfums dans les flammes rouges –

« Baise le rubis,

ferme les yeux ! »

Poète de la fumée ! Un brouillard épais

trouble le regard,

couvre la pièce.

Brume volatile

qui rafraîchit les tempes fiévreuses,

caresse le cerveau.

– – Des images s’élèvent, images bariolées,

des formes minces en robes blanches ;

elles répandent des fleurs, répandent des feuilles,

onduleuses feuilles de pavot rouge.

– Des harpes jouent,

des sons apaisent,

des parfums t’enveloppent ;

l’air s’anime :

À ta paix !

« Baise le rubis ! »

*

Les chansons de la blonde Katie

(Die Lieder von der goldenen Kätie)

.

Toi depuis la droite… (Du von rechts…)

Toi depuis la droite et moi depuis la gauche,

nous marchions sur le chemin,

sans nous connaître et – pourtant nous connaissant,

au diable cette incroyable histoire –

tu venais de droite et moi de gauche

sur le même chemin.

Ma sphinge blonde marchait à petits pas

sur l’étroit chemin –

nous nous aimâmes et – ne nous aimâmes point,

nous nous serrâmes la main, bonjour, ça s’est passé comme ça,

toi depuis la droite et moi depuis la gauche

un bout du même chemin.

Nous sommes fous et des fous tout autour

nous accompagnent sur le chemin.

Nous rions d’eux et – nous ne rions pas.

– Nous regardons voleter le papillon ;

il va de droite, il va de gauche,

folâtre sur le chemin.

L’or scintille dans la coupe – trinque et bois :

vive notre petit bonhomme de chemin !

Nous nous reverrons sans doute – ou nous ne nous reverrons pas –

Qu’est-ce que ça peut faire ? Sois folâtre, sphinx blond,

bise-moi sur la droite et bise-moi sur la gauche

sur notre petit bonhomme de chemin !

*

Ce matin, avant de me séparer de Katie… (Eh ich diesen Morgen mich von Kätie trennte…)

Ce matin, avant de me séparer de Katie,

elle me dit : « Écoute bien, si tu veux

que je t’ouvre ma porte ce soir

quand tu frapperas et m’appelleras, ‘Katie, Katie’,

si tu veux que je t’embrasse sur la bouche,

que je dorme avec toi cette nuit,

mes bras passés autour de ton cou,

Hanns – – ce matin il faut

t’asseoir à ton bureau, de même que l’après-midi

et jusqu’au soir – pour composer des chansons,

de jolies chansons à ta blonde Katie ! »

Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma mère –

Dans la maison d’artistes au bord du cher Rhin perfide3

il y a sur un épais tapis un vieux fauteuil

à côté de la cheminée.

Et dans ce fauteuil tu es assise,

devant toi je m’agenouille –

que signifient ces larmes sans raison ?

Mais dans le crépuscule brille ton œil las –

il comprend mes larmes.

– Elles coulent lentement sur les veines bleues

de tes mains,

comme une nostalgie de paix éternelle :

mes larmes – –

Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma mère.

Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma fille.

Là où près du bleu Léman murmure le Rhône bleu,

sur la petite île où Rousseau rêva,

où des ormes séculaires couvrent l’azur rayonnant du ciel

et le soleil riant de l’après-midi,

mon enfant est assise sur mes genoux.

Ma petite fille écoute murmurer le Rhône,

écoute bruisser les feuilles des ormes

et ma voix roucouler

en racontant des contes bruissants – –

Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma fille.

Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma femme.

Sur Ravello brille la lune, la toute-puissante lune,

illuminant la cité sarrasine.

Et les nuages brillent

ainsi que la montagne

et la profonde mer italique.

Nous sortons de notre palais

sur le haut balcon

et regardons cette imposante

et mystérieuse splendeur – –

Ton bras se sépare du mien

et se pose sur mon épaule,

mais du fond de ta poitrine

viennent les mots :

« Je t’aime. » – –

Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma femme !

Blonde Katie, tu es ma reine.

Tu es ma mère,

qui comprend

ces larmes sans raison.

Tu es mon enfant sage,

qui voyage sur mes genoux,

écoutant mes rêves chanter,

tu es ma femme fière

qui me donne son corps et son âme

par les mots

« Je t’aime ».

Ô blonde Katie, ma reine bien-aimée !

3 le Rhin perfide : Allusion à l’opéra de Wagner L’or du Rhin. Une autre allusion à Wagner, plus bas, est Ravello en Italie, rendue célèbre, au moins pour « la tribu wagnérienne » (selon l’expression de Pío Baroja), par son maître.

*

Sensibilités

(Empfindsamkeiten)

.

Mère (Mutter)

Mère, chère mère, ô rêve à ton bonheur !

– Vois, je m’agenouille devant toi aux heures du crépuscule

et baise les plaies profondes de ton cœur :

rêve au bonheur, ô mère, rêve au bonheur !

Mère, chère mère, ô rêve à ton bonheur !

– Pose ta tête sur mes bras forts ;

loin de la souffrance et des maux quotidiens

le pont bigarré de mes chansons te conduira.

Des banderoles enguirlandent gaîment mon voilier,

– Il se rend à Avalon, au pays des fées !

Mère, me vois-tu à la barre ?

Viens-tu avec moi ? Et – est-ce que tu ris, chère mère ?

Des nénuphars ! – Regarde comme je les cueille !

Les vagues clapotent ! – Le vent pousse la voile joyeuse !

On voit au loin de blancs oiseaux migrateurs – –

Ah, tu rêves enfin, mère, tu rêves au bonheur !

*

La jeune fille parle (Das Mädchen spricht)

Quelque part – – quelque part

loin dans le vaste monde

un jeune cœur m’attend.

Attend dans la douleur,

rouge comme la braise, gonflé d’amour –

Où ? – – où ?

Un jour – – un jour,

loin dans le cours du temps,

deux bras m’attendent.

Attendent dans la peine et le silence,

attendent longtemps, longtemps –

Quand ? – – quand ?

Un jour – – quelque part,

loin sous le dôme du ciel,

je trouverai mon bien-aimé.

Loin dans la course du temps,

loin dans le vaste monde –

Quand ? – – où ?

*

Changement (Wechsel)

J’étais un gamin de seize ans

quand elle m’attrapa

dans les rets de sa chevelure de jeune fille,

passés autour de mon cou.

Lili sifflait un air idiot

de son gosier encombré,

pourtant je crus à cette musique

comme à mon âme.

Lili sifflait ! Et solennel

je balançai les jambes,

comme un singe je dansai

fièrement au bout de sa laisse.

Aujourd’hui, c’est moi qui joue la musique,

je chante et trompette,

et les jeunes filles ouvrent de grands yeux,

gambillent selon mon humeur.

Élisabeth sautille une polka,

Ella pour moi glisse une valse,

La noiraude Grete danse le cancan,

Sténie la tarentelle.

Las ! comme je voudrais jeter

ce violon, ces bonds et ces glissades,

et danser encore comme un singe

aux couplets sifflés par Lili !

*

Andalouse (Andalusisch)

Mon amour, voilà l’orange sanguine

que j’ai cueillie au fond du jardin.

Mon amour, voilà l’orange sanguine.

Ne la coupe au couteau

car tu dépècerais mon cœur,

au cœur de l’orange sanguine.

Mon amour, romps l’orange sanguine

par le milieu avec des doigts prestes,

mon amour, romps l’orange sanguine.

Bois, bois avec des lèvres chaudes,

c’est le sang de mon cœur que tu boiras

au cœur de l’orange sanguine.

*

Sonnets caribéens

(Westindische Sonette)

.

Curaçao

Avec de la pâte d’amandes et du meilleur chocolat Lindt

un pâtissier a bâti cette centaine de maisonnettes.

Canaux de vanille, chapiteaux de nougat

et façades croquantes en sucre.

Avec un coulis rouge de framboise

il a fait les toits, puis a répandu mandarines

et raisins secs comme autant de pierres dans les jardins,

ajoutant la prune et la noisette.

Et dans ce pays enchanté de Delft4 la sucrière,

aux maisons de pain d’épices, nous nous promenons,

trois enfants blonds et sages, main dans la main.

Mais à la fin il nous faut remuer les doigts,

il faut que nous grignotions nos sucres d’orge –

devant d’étranges sourires de Noirs dans l’embrasure des portes.

4 dans ce pays enchanté de Delft la sucrière : « in den Delfter Zuckerzauberland », ce qui renvoie, selon nous, non pas tant au sucre de pâtisserie des vers précédents que, cette fois, à la culture de la canne à sucre, culture que les Pays-Bas avaient développée dans cette colonie. (Delft est une ville des Pays-Bas.) – Une photo pour montrer à quel point la description poétique de Curaçao par H. H. Ewers est pertinente.

*

Au cimetière de San Juan de Porto Rico (Auf dem Friedhof zu San Juan de Puerto Rico)

Le terrain grimpait en pente douce depuis le fossé,

des roses rouges donnaient des baisers aux bancs de marbre,

dans les lauriers résonnaient un appel et une caresse,

des anges de pierre écoutaient le doux chant des oiseaux.

Chemins sinueux, tapissés par le lierre

rampant, épais, de tous côtés –

mais, au bout, là où le chemin se perdait,

un monticule d’ossements blanchis.

Pas d’argent, pas de sépulture ! – C’est là que reposent les proscrits,

ceux que n’honore nulle croix, nulle colonne,

bohémiens, mendiants, musiciens errants.

Ô comme le soleil brille sur ces crânes !

Je lève mon chapeau et salue ces confrères

qui n’ont pas payé leur dernier loyer.

*

Forêt vierge à Trinidad (Urwald in Trinidad)

Et je devrais tirer ? – Où donc la coupe de vie

ronde et pleine déborde-t-elle à ce point ?

– Ici volent des papillons grands comme l’éventail de Margot

et des colibris aussi petits que sa bouche.

Le sol vit, arbres et fleurs vivent,

de la mer souffle doucement une brise fraîche,

chaque fourré résonne de mille voix

qui veulent s’élever de toutes parts dans l’air.

Puis-je néanmoins croire ceux qui inventèrent

une chanson de paix pour la forêt ? Ô pourquoi

faut-il que mon œil ne manque rien de ce qui se passe ?

Meurtre au-dessus de ma tête, meurtre autour de mes pieds –

suis-je le seul qui sois peu doué pour le massacre ?

– Deux yeux luisent soudain – mon coup de feu retentit.

*

Fables

(Fabeln)

.

Jésus et le chien mort (Jesus und der tote Hund)

Au temps où le Christ vivait encore parmi les hommes,

il se rendit un jour au marché d’une ville étrangère.

Quand les apôtres tournèrent au coin de la rue,

ils virent un chien mort devant eux ;

on venait tout juste de le sortir de l’eau,

la pierre encore autour du cou ; la peau gluante,

trempée, couverte de boue, les yeux répandus

hors des orbites, le corps gonflé.

– Un disciple s’exclama : « Mon Dieu !

Peut-il rien y avoir de plus répugnant ? »

Un autre se boucha le nez :

« Par le ciel, qu’est-ce que cette charogne pue ! »

Le troisième : « Pouah ! il est déjà plein de vers,

ça grouille dans ce cadavre nauséabond ! »

Le quatrième : « Oh, ça me rend malade,

j’ai envie de vomir ! »

– Chacun d’eux exprima

son dégoût du chien mort.

Quand Jésus les rejoignit,

il regarda tranquillement le cadavre

et dit : « Regardez ces dents

qui brillent comme un collier de perles. »

– Cette histoire est contée par le Persan Nizami,

élève de Ferdowsi et maître de Djami,

le plus lucide observateur des mondes sereins,

aux antipodes de Schopenhauer.

Il nous enseigne ceci : aussi repoussante que soit l’ordure,

un Dieu et un poète en voient la beauté.

*

Les saisons sous-marines : Poésie de Corrado Govoni II

Pour compléter le billet de traductions « Poésie crépusculaire et futuriste de Corrado Govoni » (ici), déjà complété précédemment par l’ajout d’un poème de Govoni dans le billet « Poésie futuriste 2 » (ici), nous venons de travailler sur d’autres textes du poète italien, à partir cette fois d’une Antologia poetica personnelle compilée par Giacinto Spagnoletti et sortie en 1953.

Ci-dessous, les poèmes apparaissent sous le titre des recueils respectifs dans lesquels ils ont paru. Spagnoletti publie à la fin de son anthologie plusieurs inédits, dont nous avons repris quelques-uns ; certains de ces poèmes ont peut-être été insérés dans les recueils publiés ultérieurement par Govoni (1884-1965) de son vivant ou figurent autrement, sans doute, dans le volumineux recueil posthume La ronda di notte (La ronde de nuit) publié en 1966.

Corrado (c’est-à-dire Conrad) Govoni, bien qu’il ait fait partie des premiers membres du mouvement futuriste italien et publié dans ce cadre quelques poèmes expérimentaux, notamment des poèmes dessinés (qui sont moins des calligrammes que des sortes de planches de fiumetto ou bédé), est cependant resté à la périphérie de l’avant-garde, préférant cultiver, sur l’ensemble de sa trajectoire, une poésie moderniste pré-futuriste. L’inspiration est, comme on le verra ci-dessous, volontiers terrienne.

*

Feux d’artifice

(Fuochi d’artifizio, 1905)

.

Promenade romantique (Passeggiatta romantica)

Un trio de moniales scrupuleuses

se sont assises parmi les roses.

Au bord de la route, elles ont mangé de la pâte d’amandes

et des figues fraîches avec du pain,

et cueilli des primevères

pour les faire sécher dans leurs livres de prières.

Elles font à présent la sieste dans la cour pavée

d’un rouge château en ruines,

non loin d’une petite ferme

où vit une jeune fille qui s’appelle peut-être Adeline.

« Ah, si elle était à nous, cette belle vache

qui nous fait du si bon lait ! Et cette courge,

comme elle doit être bonne, frite à l’huile ! »

« Ne sais-tu pas que tu pèches par convoitise ? Chut !

Allons plutôt visiter les salles

du château ! Attention en montant les escaliers ! »

Les couloirs sont pleins de boiseries fanées

et de lambeaux de tentures colorées.

Dans une salle elles trouvent une cage où fait sa toile une araignée

et des fragments de miroir encore avec le tain.

La plus jeune, à l’insu des autres,

en cache deux dans son mouchoir de batiste,

tout heureuse. Une chouette s’enfuit

au plafond. En bas, dans le pré, on entend meugler.

« Regardez : une perruque ! » « Jette-la,

tu vas attraper des maladies ! »

Les heures descendent doucement les côteaux du Carmel

du jour comme des brebis au blanc lainage.

Dans la chambre la plus abandonnée,

la poussière et les mouches ont tant corrompu l’air

que pour mieux respirer

les sœurs ouvrent une fenêtre donnant sur la mer.

*

Les fausses couches

(Gli aborti, 1907)

.

Les parfums (I profumi)

De grandes roses de couleurs éclosent

comme des feux de bengale fabuleux

allumés un soir de fête

aux fenêtres d’étranges demeures.

L’une exhale une humide et profonde fraîcheur

d’eau sylvestre au fond des bois ;

comme le noir de la nuit l’autre tombe

ou bien s’élève comme les premières lueurs du jour.

Belles comme des aérostats, singulières

comme des peaux-rouges poussant de grandes clameurs,

comme de paisibles golfes bleus de canicule.

Délicates et douces comme des chevelures,

tristes comme des fontaines sanglotantes,

passionnées comme des ritournelles.

*

Les douceurs (Le dolcezze)

Les dimanches bleus de printemps.

La neige sur les maisons comme une perruque blanche.

Les promenades des amoureux le long du canal.

Faire le pain le dimanche matin.

La pluie de mars qui bat contre les tuiles grises.

La glycine en fleur sur le mur.

Les rideaux blancs aux fenêtres du couvent.

Les cloches de samedi.

Les cierges allumés devant les reliques.

Les miroirs illuminés dans les chambres.

Les fleurs rouges sur la nappe blanche.

Les lampes d’or qui s’allument le soir.

Les crépuscules de sang qui meurent sur les remparts.

Les roses effeuillées sur le lit des malades.

Jouer du piano un jour de fête.

Le chant du coucou dans la campagne.

Les chats sur le rebord des fenêtres.

Les blanches colombes sur les toits.

Les mauves dans les casseroles1.

Les mendiants qui mangent sur le seuil des églises.

Les malades au soleil.

Les petites filles qui peignent l’or de leurs cheveux au soleil sur le seuil.

Les femmes qui chantent à leurs fenêtres.

1 Cette fleur, la mauve, est consommée et se prépare, dit-on, comme les épinards.

*

Poésies électriques

(Poesie elettriche, 1911)

.

Les vieux seuils (Vecchie soglie)

Les vieux seuils des portes vermoulues

qui ne s’ouvrent plus ; le mendiant fatigué

s’y reposait, attendant l’aumône ;

les domestiques y sommeillaient

les jours de vacances ;

les amoureux s’y appuyaient

en se mangeant la bouche

une dernière fois avant de se séparer ;

sur ces pierres était versé

le vin convivial

en l’honneur des invités,

et l’on effeuillait des roses

en hommage aux mariés.

Celui qui s’en allait au cimetière

s’arrêtait un instant pour dire adieu

à sa maison

et aux biens qu’il abandonnait.

À présent, avec leurs murs posés de champ

que le gel effrite et que pourrit l’eau

ruisselant des gouttières rouillées

tout l’automne, ils donnent sur des cours fermées,

des jardins ceints de murailles que recouvre

la verte gélatine des lichens.

Dessus, l’été, à la saison du froment,

quelque luciole lourde de rosée

fait de la lumière au triste grillon chanteur

qui ne se fatigue pas de proclamer

combien ils sont dans sa famille.

Y viennent s’abriter de la pluie

les beaux paons avec les arcs-en-ciel

de leur queue repliée et les dindes

avec leurs pesantes et rustiques

parures de corail ;

les chats s’y prélassent au soleil ;

les champignons leur ouvrent leurs ombrelles vénéneuses

et les cyclamens y étalent des couronnes de rois en exil.

Après une vie fantastique et brève,

les seuils deviennent muets et déserts ;

le compatissant Noël les recueille

dans le blanc sépulcre de la neige.

*

Voyage interrompu (Viaggio interrotto)

Ô la quotidienne illusion

de lever l’ancre avec les voiles des rideaux

vers l’azur limpide qui s’étend

comme une mer infinie au-delà du balcon !

Court mirage, car bientôt le vent retombe

et les fenêtres affalent leurs voiles ;

et la mer d’azur en un moment se couvre

de maussades nuages couleur de fiel.

Comme des échassiers rhumatismaux

perdant leurs plumes, à l’intérieur des vases assoiffés,

s’effeuillent, fleurs posthumes annonciatrices

de neige, dans l’encadrement rigide

du verre, les chrysanthèmes malades

à la triste odeur de mort et de vernis.

*

Inauguration du printemps

(Inaugurazione della primavera, 1915)

.

Rome (Roma)

Toutes les places portent un toast

au ciel d’Italie

avec la flûte levée

et pétillante de leurs fontaines.

Ironiques monuments d’eau.

Les paysannes de la Ciociaria qui disposent leurs fleurs,

foulard blanc sur la tête,

semblent les camérières

de quelque printemps

académique officiel.

Jardins publics avec étangs de cygnes

n’ayant rien à voir

avec celui de Lohengrin.

Ô la mélancolie

de ce cimetière écroulé

du forum romain !

Ossements blanchis

et caveaux horriblement grands ouverts.

Et de toutes parts des couronnes de fleurs

les plus tristes et les plus funèbres

aux inscriptions mortuaires

délavées par la pluie

qui reprennent des couleurs chaque printemps.

Je pense avec regret

aux temps bénis

où les bœufs blancs

s’étendaient mollement

sur la Voie Sacrée

ou meuglaient près du Palatin.

Alors le bohémien et sa famille

campaient sous l’Arc de Titus.

D’un violon sale qu’on accordait

sortaient des notes stridulantes et sauvages

accompagnées du gargouillement

de la marmite arrosant de vapeur

les jambes de quelque gladiateur.

Un garçon de bronze patiné

apportait un harmonium au soufflet de cuir rapiécé ;

les étincelles jaillissaient de l’âtre improvisé

tandis que le chaudronnier battait joyeusement ses cuivres.

Le soir, à la lumière économique de la lune,

une jeune fille

dansait parmi les curieux

une danse effrénée, pieds nus,

sur les pierres qui gardèrent jadis

le feu des Vestales.

Aujourd’hui tout est propre,

cimetière payant ;

on montre les squelettes

dans les tombeaux ouverts

comme des bijoux dans un trousseau de mariage ;

les colonnes en morceaux des chapiteaux

sont recueillies et défendues

comme les reliques d’un reliquaire.

Et les grenouilles ne chantent plus

dans la fontaine de Juturne.

Au fond, le Colysée s’élève

comme un gigantesque

gazomètre explosé.

Dans les thermes de Caracalla

une fresque étrange et fascinante vous frappe

comme l’entrée improvisée

de mille femmes inconnues.

Dans la campagne, autour de la Voie Appienne,

on aperçoit les trains déraillés des aqueducs.

*

Le cahier des rêves et des étoiles

(Il quaderno dei sogni e delle stelle, 1924)

.

La petite trompette (La trombettina)

C’est tout ce qui reste

de la magie de la fête :

cette petite trompette

en étain vert et bleu

dont joue une fillette

marchant pieds nus dans la campagne.

Mais dans cette note laborieuse

il y a tous les clowns blancs et rouges,

le bruyant orchestre d’or,

le manège avec les chevaux, l’orgue, les lumignons.

Comme dans les ruissellements de la gouttière

il y a toute la frayeur de l’orage,

la beauté des éclairs et de l’arc-en-ciel ;

et dans l’allumette humide d’une luciole

qui s’éteint sur une feuille de bruyère,

toute la merveille du printemps.

*

Pendant l’orage (Nella tempesta)

La porte est grande ouverte sur la nuit ;

et je suis assis, voûté, fatigué

sous le poids de nouvelles déceptions

comme un vieillard de mille ans :

l’orage me laisse indifférent,

tout comme la musique triste de la pluie ;

solitaire, étranger à ce monde

que les éclairs font une seule mer d’argent

qui brille et s’éteint silencieusement

devant le seuil de la maison.

*

Chanté la bouche fermée

(Canzoni a bocca chiusa, 1938)

Ndt. Le titre du recueil est une référence à la technique du « chant à bouche fermé », comme le coro a bocca chiusa dans Madame Butterfly de Puccini, dit chœur des murmures.

.

C’est l’heure (È l’ora)

C’est l’heure où tu entends,

depuis l’amphithéâtre de lune et de toits,

dans leurs masques de plumes

souffler les jeunes hiboux ;

c’est l’heure où font mal aux arbres

leurs racines, comme des dents.

Dans les maisons où les hommes

dorment en strates horizontales

comme les vers dans les canisses

en tissant une bave de rêves silencieux

desquels ne reste au réveil

qu’une couche de neige ridée dans le ciel,

le grillon du foyer

commence à striduler,

rossignol des cendres.

*

Pèlerin d’amour

(Pellegrino d’amore, 1941)

.

Feuilles de sang… (Come foglie di sangue…)

Feuilles de sang

d’un arbre violent en marche

furent mes paroles terribles,

que tu reçus comme une statue

marchant dans l’éblouissement d’août.

Elles me revenaient déçues et furieuses,

plus amères que l’odeur du chanvre.

Tu continuas indifférente et sombre

comme en un vent hostile

telle une jeune bête

qui ne sait qu’elle est nue

et qui dans l’éblouissement d’août

flaire seulement, avec avidité,

une âcre promesse de moût.

*

Hirondelles d’Italie (Rondini d’Italia)

Comme des ciseaux d’ébène et d’ivoire

infatigablement

découpent les hirondelles

de lumière, de pierre, d’arbres en fleurs

le doux visage de mon premier amour.

Je voudrais que soit un saule piégé de glu

cette pluie d’avril

pour vous capturer toutes et empêcher

qu’au retour de chaque printemps

dans le vent blond et fou

vous ne répandiez vos graines joyeuses

sur le monde.

*

Govonigiotto, 1943

.

Tu avais tellement peur… (Tanto fu la paura…)

Tu avais tellement peur de mes baisers

dans la maison plongée tout à coup dans le noir

que tu restas pendant l’orage,

tressaillant aux lueurs du tonnerre,

sur le seuil, les pieds dans la pluie.

Retourné à mes vingt ans par le souvenir,

je te dédie le corail de ces éclairs.

*

Gerbes, meules de foin… (Biche e pagliai…)

Gerbes, meules de foin, l’été venu,

encombrent les routes de mon pays.

Dans un nuage de poussière gris, nuit et jour,

elles vont sur des roues ardentes : haut perchées

sur les chars débordants, les paysannes

répondent par des refrains mélancoliques

aux claquements de fouet des bouviers.

On dirait que toute la Padanie émigre

vers des contrées inconnues, et d’or fulgurantes,

traînant derrière elle, dans un grand vent

docile et paresseux, le Pô, comme un cheptel.

*

Choix d’inédits

(Inedite varie)

.

Un soir au Val di Chiana (Sera in Val di Chiana)

À la vie trépidante de Rome

ne me relient plus ici que des fils ténus

et calmes : le fil

de la fraîche lumière du ruisseau là-bas

qui serpente à val

sur la poussière verte

des pins et des cyprès ;

les trilles des oiseaux, le coucou

des Apennins et le rossignol

des asiles humides ;

la fumée des toits du terroir

s’enlaçant à la fumée cavalcadante

du train silencieux qui coupe

à la base lointaine

d’une enfilade de vignes

le nuage céleste de l’Amiata ;

le bruit de cascade

que de temps en temps fait, en bas,

monument de feuilles,

reine tempétueuse,

l’yeuse centenaire du domaine.

Ces fils un à un se briseront

dans le noir silence des grillons,

quand la ronde folle des hirondelles

prendra fin tout à coup

au-dessus de la maison rouge

dans le crépuscule de sang ;

et toutes les voix, les cris d’enfants,

les sons de cloches

qui résonnent au loin

viendront mourir ici doucement

dans l’Angélus roucoulé par les colombes.

*

Poissons (Pesci)

Il cria des noms de poissons et de coquillages,

apportant le fleuve et la mer aux seuils des maisons,

le vieux poissonnier enroué

sautillant avec ses paniers dans la ruelle,

au bord d’un demi-sommeil.

Les lames des stores aux fenêtres

devenaient brûlantes de soleil, le calme revint.

Mais ce cri suffit à ce que le matin

fût plein d’odeurs de trains et de bateaux

et de lumières de perle de Venise2.

2 Les perles de Venise, artisanat réputé inscrit au patrimoine de l’Unesco, sont en verre coloré de Murano ou en verre peint.

*

Les saisons sous-marines (Stagioni sottomarine)

Peut-être qu’avec ses eaux la mer produit de la drêche

dans les profondeurs : une moisson glauque

mûrie à l’été de la lune

ou aux invisibles saisons des rayons cosmiques ?

Quels groseilliers vendange-t-elle en secret

de coquillages, de gemmes et de perles ?

Autour de vieux rochers

mousse une boisson si savoureuse qu’elle

rend ivre rien qu’à en flairer l’arc-en-ciel,

qu’à la regarder de loin.

Des moissonneurs magiques aux cheveux de méduses,

des vendangeuses aux paniers en filets

chantent alternativement leurs couplets,

berçant les rêves des marins.

Le long de la plage déserte, la mer

rejette triturés tant de débris d’algues

et un marc si pressé

qu’on en pourrait faire cent rangées de meules.