Tagged: Equateur

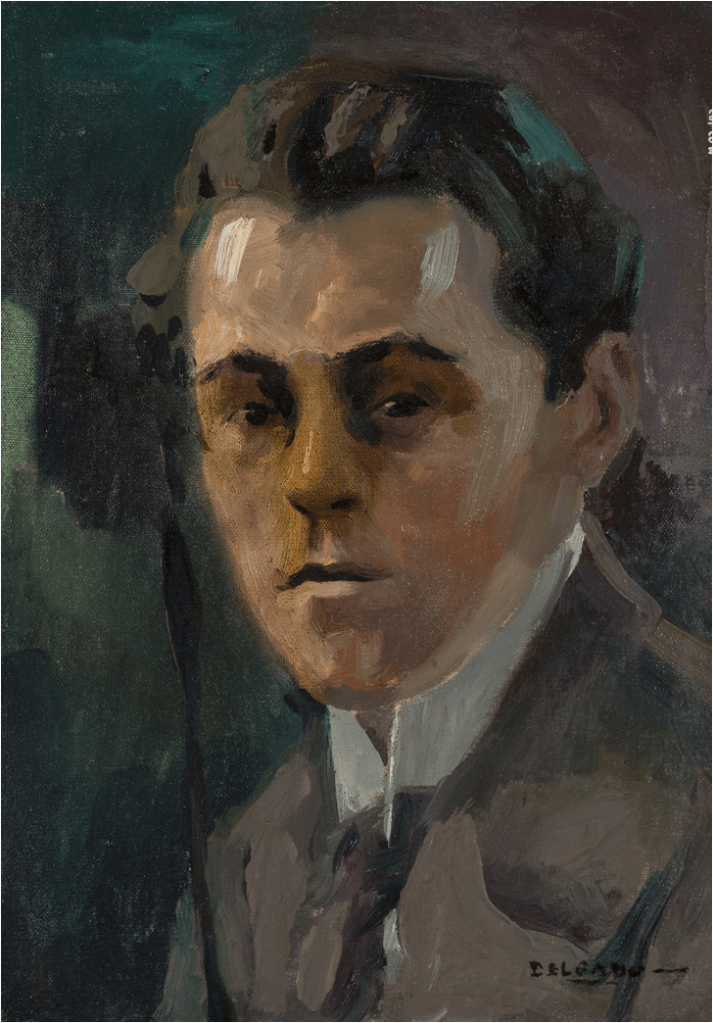

Offrande à la Mort : La poésie de Medardo Ángel Silva

Medardo Ángel Silva (1898-1919), mort à vingt et un ans, est un poète équatorien de la « Génération décapitée » ainsi nommée car les trois autres écrivains principaux qui la composent sont eux aussi morts (plus ou moins) jeunes. Ces quatre auteurs sont les représentants, relativement tardifs même au point de vue latino-américain, du modernisme poétique en Équateur. On sait que c’est le Nicaraguayen Rubén Darío qui introduisit le modernisme en Amérique latine et même en Espagne, laquelle refusa de le recevoir de la France, sa voisine, où il était né, et ne l’adopta que des mains d’un poète américain de langue espagnole. L’Espagne avait reçu le romantisme en faisant l’économie d’un tel circuit parce que le romantisme était un mouvement allemand et que l’Allemagne c’est encore l’Espagne, mais les emprunteurs de tendances françaises ne sont jamais nommés de l’autre côté des Pyrénées que du nom péjoratif d’afrancesados.

L’Équateur littéraire a non seulement eu la « Génération décapitée » mais aussi, plus tard, dans les années soixante du vingtième siècle, le mouvement tzantique des « Coupeurs de tête » (dont nous avons traduit des poèmes dans « Poésie révolutionnaire d’Équateur : Le mouvement tzantique » ici). Tropisme singulier !

La mort de Medardo Ángel Silva n’est pas entièrement éclaircie. Dans l’anthologie dont nous nous sommes servi (Ariel Clásicos Ecuatorianos, 2e éd., 2019), qui est en fait la réunion d’un recueil, L’arbre du bien et du mal paru du vivant du poète, en 1917, et de poèmes choisis, le préfacier, Hernán Rodríguez Castelo, se montre sceptique vis-à-vis de la thèse la plus courante, celle du suicide, suivant en cela le biographe Abel Romeo Castillo (1969). Dans la mesure où Castillo rejette également la thèse de l’assassinat (dans un triangle amoureux), il en vient à émettre l’hypothèse de la roulette russe (le barillet du pistolet ne contenait qu’une seule balle, mais cela peut aussi bien indiquer une intention suicidaire purement et simplement) ou celle du « somnambulisme mortel, à la Manuel Acuña » (alors même que, dans le cas de ce dernier poète, mexicain, c’est également le suicide qui est la thèse en général retenue !). La question est sensible au plan religieux : obsédé par la mort, Medardo Ángel Silva n’en est pas moins marqué par le christianisme, or le suicide est un acte grave pour le salut de l’âme. Le rejet de la thèse du suicide – sur un certain fond de prosélytisme qui ne permet cependant pas à lui seul d’écarter ce point de vue – s’appuie sur une étude de l’évolution de la poésie de l’auteur, qui montrerait un travail interne sur l’obsession de la mort vers un renouveau de l’attachement à la vie, par la foi, ainsi que sur des questions quant à la passion amoureuse supposée qui aurait déclenché l’acte. Il est certain par ailleurs que les conditions matérielles du poète n’exercèrent pas de pression dans le sens du suicide, autrement dit le poète ne vivait pas dans la misère (qui fut la cause du suicide de Chatterton, par exemple), et il était en outre le père d’une petite fille, ce qui rend un suicide supposé d’autant plus irresponsable et critiquable moralement (ou le rend en soi critiquable, même sans autre fondement pour une critique).

Le suicide est sans doute une explication par défaut, compte tenu de l’existence d’un instinct de mort en l’homme, lequel homme pourrait bien n’avoir en revanche qu’un « réflexe » de survie. Les philosophies du pessimisme radical développent une telle conception. Chez le philosophe Philipp Mainländer, par exemple, suicidé à vingt-cinq ans, l’humanité doit finir, sinon avec l’univers lui-même, où l’entropie est un phénomène généralisé par lequel toutes les sources d’énergie du cosmos sont vouées à s’éteindre et disparaître, bien avant cela dans un suicide collectif universel par « contagion spirituelle ». Dans ce cadre, un poète caressant dans ses écrits l’obsession de la mort a sans doute quelques chances d’être le premier « contaminé » par lui-même.

*

L’arbre du bien et du mal

(El árbol del bien y del mal, 1917)

.

L’investiture (La investidura)

Si, inspiré par Hari, ton esprit se délecte de la volupté littéraire, si l’art des jeux d’amour suscite ta curiosité, alors écoute, suaves, faciles, adorables, ces paroles… (Jayadeva, Gita-Govinda)

C’était par un coucher de soleil magique de pourpre et d’ors,

avec une musique de brises dans les pins sonores ;

les heures défilaient rythmiques au crépuscule

comme une ronde grecque ciselée sur un vase ;

La pampa ressemblait à un velours vert

et ce chromo était pareil à une image d’églogue.

Les vallées écoutaient la parole infinie

avec laquelle Il parle aux choses,

aux humbles brins d’herbe, aux roses,

au lion aux griffes acérées,

au vent qui secoue la forêt orgueilleuse,

et dirige dans les ombres l’orchestre symphonique

du bosquet, en concert de demi-million de harpes.

Comment se fit-il que soudain je me trouvasse dans la forêt –

qui, lugubre et sans chemins, était sœur de la sylve obscure

que vit le Dante ?

Je ne sais. Comme un enfant je tremblais de peur ;

dans ma chair l’Angoisse plongeait ses ventouses

ainsi qu’un poulpe informe ; à mon oreille parvenait

une caricature confuse

de sanglot, de blasphème et de rugissement.

Mille insectes conversaient en dialectes nasillards

et, déployant la soie de leurs ornements,

dans la pénombre ces insectes étaient

des pierres précieuses avec des ailes.

Les fleurs exotiques imitaient de sveltes bayadères,

et de leurs pétales obscurs s’exhalait

une haleine de fragrances narcotiques

qui montait à la tête des animaux, en rêves impurs.

Dans cette chaude atmosphère,

comme un remords

se faisait entendre la reptation d’invisibles vers,

une rumeur de fermentation

sortant du sein des chênes anciens…

Les lianes s’enroulaient autour des troncs massifs,

déployant dans leurs courbes des sortilèges féminins,

donnant à leurs mouvements des inflexions perverses

et simulant en maladroites convulsions

les spasmes lubriques de la jouissance…

Et, à la lueur livide d’une lampe à huile,

tout cela prenait à mes yeux des aspects inouïs,

lorsque je vis passer des cavaliers des cavaliers,

confusément, et j’entendis les cris rudes

par lesquels excitaient dans le bosquet occulte

leurs lévriers agiles

les mânes de l’Envie et de l’Injure…

Mais mon esprit triompha de cette embuscade perfide

et je lançai, comme un lys sur une eau stagnante,

sur eux la pitié silencieuse d’un regard.

Puis, tel un Amadis de moderne épopée,

je poursuivis mon chemin, sous l’admiration muette de la forêt…

Oh ! alors mes yeux extasiés contemplèrent

la merveille sacrée du visage de la Déesse,

mes sens fous prosternés la virent,

portant un auguste diadème sur son front rose.

Elle avait tout le savoir dans ses pupilles,

de ses mains naissaient les desseins éternels,

comme un oiseau dans son nid l’Harmonie sacrée

résidait sur ses lèvres. Son regard versait

de la lumière sur les ténébreux glaciers intimes !

Oh, céleste prodige ! Le Dieu suprême

de solaires fulgurances avait tissé son habit immaculé.

Ses seins palpitaient comme des mers tranquilles

de marbre pentélique. Oh, céleste prodige !

Et dans l’air subtil son inénarrable accent,

sa voix, comme jamais mortel n’en entendit,

vibra telle un miracle d’impossible douceur

dans un badonguement triomphal de cristaux sonores :

« Lyrique adolescent, réalise ta vocation ;

que ton esprit soit un bûcher ardent ;

mets tes rêves en musique,

sois divin par le haut don de la Lyre.

Dans le calice améthystin écumant de miels dorés,

donne à boire à ton âme assoiffée d’idéal ;

Psyché est un papillon

qui dans son vol se pose

sur la chair rose des roses charnelles !

Sois ingénu, comme l’eau des pures citernes

ou de l’étang qui reflète le ciel tout entier ;

tu verras triompher l’aurore de ton aspiration,

et le royaume des choses éternelles sera tien.

Tu sauveras les dures vérités métaphoriques

de l’abîme profond de toi-même,

et tu écouteras les claires musiques pythagoriques

depuis la nuit de ton abîme…

La fontaine d’Hippocrène jaillit en toi ;

Pan sommeille dans le noble sein de l’Adamite ;

examine-toi dans la pénombre, regarde-toi, lis en toi

comme en un livre ouvert de Vérité et de Vie !

Fais taire l’interrogateur de l’Avenir, qui prive de lumière,

dresse-toi haut et serein dans la grâce du jour

rose ;

et, en toute chose,

cherche éternellement

l’Harmonie, l’Harmonie, l’Harmonie… »

Ainsi parla la Déesse…

En extase dévote,

mon esprit écoutait cet enseignement divin…

Levant les yeux, je vis que l’enchantement était rompu :

la vision se dissipait dans les lointains bleus.

La forêt paraissait un cœur immense,

les doux fruits d’or pleuraient de l’ambroisie,

la terre respirait comme un subtil encens.

J’étais plein de Toi, auguste Poésie !

Entre les arabesques des branches en fleur,

où la rosée était des larmes de diamant,

les étoiles s’éparpillaient

comme une traînée de globules d’or.

Et heurtant son impétuosité sur les pierres

pour la délectation de la forêt,

la rivière complétait cet orchestre

de ramages, de brises et de bouches… !

Depuis lors, la multitude fascinée m’a vu

– l’œil incendié par la fièvre sacrée,

le front couronné d’épines comme le Christ,

mains tremblantes d’orfèvre chevelu –

dédaignant les futilités du monde,

consacrer mon existence au rite apollinien ;

ainsi ma vie possède-t-elle l’harmonie d’un vers,

et devient sanglot rythmique ce qui naît cri.

Indifférent au temps et à la douleur,

sur la route ignorée va mon esprit pérégrin,

tandis que caché dans l’ombre assassine

l’Archer me tire en vain ses flèches !

*

Crépuscule d’Orient (Crepúsculo de Asia)

Des roses vierges inclinèrent jusqu’à

tes cheveux le réseau de leurs pistils,

au baiser des étoiles, rendues inquiètes

par tes pupilles humides de grâce.

Comme une araignée ourdissant

la perfide trame de ses fils,

l’ombre des tilleuls se projetait

sur ton balcon de vieille aristocratie…

Tremblantes devant le prodige de tes charmes,

comme noyées de larmes célestes

les étoiles fixes te contemplaient.

Et c’était un triomphe de reines diadémées

dans les Mille et Une Nuits parfumées

du monde sidéral de tes bijoux !

*

Heure sainte (Hora santa)

Les miroirs aux regards limpides

avec une voluptueuse complaisance

reflétaient ta magnificence impériale

de blondes et de soie parfumée.

Les bougies à la flamme ardente

dans le salon à l’orientale opulence

imitaient, enveloppant ta présence,

les yeux d’un animal hypnotisé…

En une rare mélodie, Chopin

versait un long et musical sanglot…

des cadences fuyaient comme de vains rêves…

Il flottait un parfum de lilas couchés,

et devant l’immensité de tes pupilles

je laissai mon cœur entre tes mains !

*

Stances (Estancias) (4/12)

Seigneur, mon pied n’a pas même encore parcouru

la moitié de la route, dont parlait le Florentin,

et je suis dans le noir complet et marche à la manière

de l’enfant qui dans une forêt ne connaît le chemin.

De profundis clamavi. Berger des cœurs,

donne à mon âme le feu qui fit de l’hétaïre une sainte ;

renouvelle les miracles des résurrections ;

comme Lazare, j’attends que tu me dises : Lève-toi !

–

Pas une volonté, pas un espoir, pas même un désir

n’agite cet étang crépusculaire qu’est mon âme.

Mes lèvres sont humides des eaux du Léthé.

La mort m’offre par anticipation son meilleur présent : la paix.

De toutes les passions je porte le feu éteint,

je ne suis qu’une ombre de tout ce que je fus,

cherchant dans les ténèbres, pareil à un enfant aveugle,

le magique chemin qui conduit à l’oubli.

–

Lassitudes d’automne… plus rien ne m’enthousiasme

de ce qui provoquait mes admirations d’enfant,

et je vais dans la vie comme un pâle fantôme

parcourant les rues d’une ville en ruines.

Mon âme, qui croyait le printemps éternel

quand elle entreprit ses fous et doux pèlerinages,

aujourd’hui, comme un lépreux dans sa caverne,

voit lentement pourrir les fruits de ses jours.

–

Pour nous qui avons, comme un poignard subtil,

à l’intérieur de l’âme un poison ;

pour nous qui voyons notre illusion d’avril

faite misérable charogne ;

c’est en vain que résonne ton histrionesque tambour de basque,

ô vie frivole et banale !

puisqu’elle n’est pas pour nos lèvres, la divine chanson

printanière et matinale.

*

Estampes romantiques (Estampas románticas) (La cinquième des cinq)

Par les salles bleues, mélancoliquement,

la lune traîne sa robe de mariée,

tandis que les brises déploient dans les parcs en fleurs,

avec une rumeur de soie, leurs ailes tremblantes…

Au clair de lune énigmatique et triste,

dans le bleu de la nuit harmonieuse

un château dressé sur le fief d’antan

dessine les finesses de sa silhouette gothique…

Aux douze coups, l’étoile versant ses fleurs d’oranger,

se répand une fragrance de lointaines légendes…

et se font entendre les pas furtifs des nobles dames…

et un grincement de gonds aux fenêtres couvertes de mousse…

*

Divagations sentimentales (Divagaciones sentimentales) (2/5)

I

Vie de la ville : l’ennui quotidien,

les beaux rêves morts et le cœur déchiré ;

vie extérieure et desséchée, vie fausse, océan

sur lequel mon âme est comme un esquif perdu !

Non, donne-moi le règne pur du silence exquis,

la solitude, fleurie de pensées blanches,

et la tour intérieure ouverte sur l’infini,

au-delà de la douleur, du temps et de la vie.

Où mon cœur – urne de mélodie –

répand en tristes vers son lyrique trésor

et dort dans ton giron – ô Poésie sacrée ! –

devant le lys, sous l’étoile, au tiède crépuscule d’or.

–

V

Comme ces moines pâles dont parlent les légendes,

spectres des noirs corridors conventuels,

je veux abandonner les chemins scabreux

où le Mal ourdit ses sept labyrinthes fatals.

Dans un cloître j’enfermerai ma douleur exquise

et seul avec mes rêves je cultiverai mes roses ;

miroir qui reflète l’Infini sera mon âme,

par-delà l’humaine limite des choses…

Ainsi, ma vie sera vie de paix… jusqu’au jour

où dans la cellule dévote les frères me trouveront

moribond au pied de la Vierge Marie,

serrant ton portrait jauni dans mes mains !

*

La libératrice (La libertadora)

De ma tour d’ivoire

je vois passer la vie.

Mon âme romantique et légère

soupire, sourit, s’ennuie.

Il y a un jardin de roses noires,

il y a un jardin de lys blancs :

roses noires sont mes tristesses,

lys blancs mes illusions.

Parfois, dans l’air bleu,

le vent sanglote un miserere,

s’enfuit un oiseau aux ailes de tulle :

c’est un lys qui meurt.

Et tellement sont déjà morts,

en silence, un par un,

que le jardin bientôt sera désert,

il n’y aura plus personne.

Déjà ne reste plus de mon printemps

qu’une odeur de rose desséchée…

et mon âme attend, attend, attend,

filant des rêves à son rouet.

Elle attend d’ouïr aux confins,

au terme doux de son destin,

la voix aiguë du clairon

de la Mort.

Les dures chaînes tomberont,

s’ouvrira la porte de fer :

et dans un parfum de lys blancs

l’âme quittera sa prison !

*

Le chasseur (El cazador)

Satan est un chasseur dissimulé dans la céleste sylve

où divague le troupeau mystique,

et, comme celle d’un jeune satyre, dans cette agreste douceur

résonne la tentation de sa flûte subtile.

Malheur à qui écoute le chant du Mal ! à qui écoute

la perverse sirène du Péché mortel :

même en déchirant sa chair possédée, il ne pourra

extirper le poison du fatal sortilège !

Et tu le sais bien, toi, mon âme mélodieuse,

hirondelle chantante dans la claire harmonie

du bosquet où les Chœurs pincent les cordes des luths,

toi qui vis le chasseur, entre ses mains lascives,

ses mains velues, emporter prisonnières

les sept colombes de tes sept vertus.

*

Offrande à la Mort (Ofrenda a la Muerte)

Mère nourricière, clef de nos cachots,

ô toi qui à nos côtés marche à pas d’ombre,

maudite impératrice des noirs empires,

quel est le mot talismanique qui te nomme ?

Porte scellée, mur où expirent sans écho

les interrogations de la tribu humiliée,

de même que la toux d’une poitrine creuse

ne peut troubler l’harmonie pérenne des constellations.

Je chanterai dans mes odes ton visage mensonger,

ton corps mélodieux comme un bras de lyre,

tes pieds qui ont foulé des Érèbes et des Léthés,

et la sereine grâce de ton regard fleuri

qui noie nos âmes, exemptes de désirs,

dans une mer de silence, de quiétude et d’oubli.

*

De profundis clamavi

Seigneur, vois nos âmes dans leurs dures prisons

où de vagues philosophies ne jettent aucune lumière,

vierges jetées nues aux molosses,

à peine allumées les roses de leurs beaux jours.

En vain nous avons cherché en différentes voies

la route bleue qui mène à l’idéale Byzance…

et maintenant nous marchons vers le havre de tes bras divins,

pauvres en volonté, par la fatigue exsangues…

Nous avons sacrifié notre amour à de folles idolâtries,

quand nous croyions éternels le plaisir et la vie…

et maintenant à tes pieds nous abandonnons ces dépouilles

attachées au ruban des rêves fanés.

*

Poème de la chair (Poema de la carne)

Chair de l’assassin, maudite pourriture

qui pend des gibets en grappes funèbres

et montre aux yeux de la multitude avide

le maléfique héritage de tous reçu !…

Oh, chair des martyrs, Gloria in excelsis Deo ;

de notre Roi le Christ divines moissons !

Oh, lèvres toujours ouvertes à la consolation d’un « Je crois » !

Divin habit transpercé de flèches !…

Oh, chair des vierges qu’hermine l’innocence,

neige, lys, étoile, iris, campagne polaire

sur laquelle n’a point posé l’Amour son pied de feu !

Hostie, chair de Dieu pour la cène mystique,

qui par le miracle de la grâce eucharistique

à notre chair immonde unit sa sainte chair !

*

Poèmes choisis

(Poesías escogidas)

.

Sonnet (Soneto)

Ô Reine silencieuse, couronnée

d’ombres et de pâle asphodèle,

dont les mythiques yeux consolateurs

ont l’infini pour regard !

As-tu brisé les rameaux funèbres

sous ton pied si léger de glace ?…

Et cette rumeur, est-ce le vol nocturne

de ton ombre désolée ?

La brise bourdonne sur la terrasse déserte

et prononce, effleurant les rideaux,

le nom d’une morte idolâtrée.

Il y a des bruits de robe sur le tapis,

et je ne sais quelles phrases sibyllines

dit dans l’ombre une voix de femme !

*

À une qui est triste (A una triste)

À sœur Marie de la Consolation (Sor María de la Consolación)

Au son vague des célestes lyres

du vent qui divague dans les frondaisons,

tu chantes, et l’on ne sait si tu soupires

ou si c’est le rossignol qui t’imite.

Tes yeux noirs au dolent regard,

je ne sais dans quel tableau de Rossetti je les ai vus,

ils me rappellent inconsciemment

les yeux mélancoliques du Christ.

J’aime, pour sa douleur, ta beauté :

ton doux visage de vierge martyre

couronné de tristesse mystique.

Et ton esprit romantique vaut plus

que tout ce qui existe, possédant

la suprême élégance de ce qui est triste.

*

Le mendiant (El mendigo)

Oh, l’angoisse de vouloir exprimer l’ineffable

quand, oiseau prisonnier, une émotion agite

ses ailes dans la prison du verbe misérable

qui jamais ne traduit en rythmes son infinie douceur !

Las ! mieux vaut le rossignol dont la gorge trille

son amour et sa peine que la langue de l’homme,

dont l’âme douloureuse devine l’Infini,

sent l’Éternité… et ne sait la nommer !

Nous sommes comme un mendiant qui, possédant un trésor

dans sa besace, supplie la terre pour des aumônes…

De temps en temps tombe une pièce d’or

dont l’éclat trahit le contenu du sac !

*

L’horloge (El reloj)

Ta jeunesse de musique, de parfums et de trilles

sent les magnolias humides, la terre après la pluie…

c’est une odeur charnelle et spirituelle, une fine

odeur que je porte en moi sans pouvoir l’oublier.

De ta blancheur me parle la divine étoile,

le rossignol connaît ta voix et l’imite,

et la divagation du vent vespéral

m’apporte le souvenir de tes cheveux de soie.

Mon cœur se vêt du deuil de l’absence…

et parce que je me souviens ma nuit est moins triste,

mais dans mon âme résonne, sinistre, agressive,

cette horloge qui compte les heures passées loin de toi,

et je l’écoute ainsi qu’un enterré vivant

qui entendrait un impossible commentaire à sa mort.

*

La mort parfumée (La muerte perfumada)

Convalescent de ce mal étrange

dont toi seule connais le remède,

le soir me vit, fantomatique et sauvage,

comme échappé de la sépulture.

Le malheur a fauché mes joies

ainsi qu’un innocent et candide troupeau,

sous la faux d’une vieille désillusion

mon bonheur fugace agonise…

Chevelure blanche dépeignée,

la pluie ondoyait derrière la vitre…

et, ce soir pâle et caduc,

je sentis dans ma douce prostration intérieure

la belle tentation de me donner la mort

en me tressant une corde avec ta perruque !

Poésie indigène contemporaine d’Équateur (révolutionnaire)

Après ma série sur le mouvement tzantique de la poésie équatorienne (ici), mouvement qui tire son nom de la culture des Indiens Jivaros, ou Shuar, d’Amazonie, je cherchai à savoir s’il existait, traduite en espagnol, de la poésie indigène shuar.

Mes recherches m’ont conduit au recueil Ñawpa pachamanta purik rimaykuna, Antiguas palabras andantes (Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2016) (Anciennes paroles vivantes) réuni par la poétesse de langue quechua Lucila Lema Otavalo. Il s’agit d’une édition bilingue de poètes indigènes contemporains d’Équateur.

Parmi les textes de ce recueil, j’ai ici traduit huit poèmes de la poétesse shuar Raquel Antun. Les autres auteurs sont des poètes de langue quechua : Lucila Lema Otavalo (5 poèmes), Segundo Wiñachi (1), Manuel Paza (4), Achik Lema (3) et Yolanda Pazmiño (2).

J’ai traduit les poèmes à partir de leur traduction en espagnol. Il n’est pas indiqué dans le recueil qui est responsable de ces traductions espagnoles ; peut-être chacun a-t-il lui-même traduit ses textes.

*

Natem par Raquel Antun

Note. Une note de bas de page explique que le mot natem est le nom shuar de l’ayahuasca, « plante sacrée que l’on ingère pour obtenir des visions ». Sur ce mot ayahuasca, voir Americanismos I.

Des milliers de lumières allumées

Diverses formes : boas, couleuvres, tigres, aigles

c’était le monde des esprits Arutam,

et je tremblais : froid ! froid !

tu m’attendais,

épiant mes rêves

ton coup de griffe me donna le pouvoir

je te vis, te suivis, marchai jusqu’à toi, tu me reniflas, m’étreignis,

tu léchas mon visage, me mordis

J’étais la tigresse Yampinkia !

J’avais mangé du NATEM !

*

Appel au guerrier (Mankantiniun untsuamu, Llamado al guerrero) par Raquel Antun

De doux murmures s’entendaient au loin dans la bouche de la caverne, mon grand-père disait que c’était l’appel de la grotte au guerrier pour éprouver sa valeur.

*

Petite souris (Katipich’, Ratoncita) par Raquel Antun

Tu m’appris à enfanter, moi si grande et qui ne pouvais le faire.

Tous mes semis d’arachides t’appartiennent ; mange, nourris ta famille, et je ferai de même avec la mienne.

Nous continuerons de naître et de grandir grâce à toi, petite souris du potager aux arachides.

*

Femme tabac (Nua tsankram, Mujer tabaco) par Raquel Antun

Au clair de lune, tu souffles sur son ventre et elle commence à être femme.

Par tes chants sacrés tu demandes à Nunkui qu’elle soit comblée de santé, prospérité, richesse.

La fille rêve des rêves de grandeur et prospérité.

Elle rêve de poules et de chiens.

Elle rêve de montagnes et de vallées.

Elle rêve de Nunkui la terre mère.

C’est la célébration de la femme tabac !

*

Chant sacré (Anent, Canto sagrado) par Raquel Antun

Je chante quand le soleil meurt,

Ces rayons de mort insufflent de l’amour dans ma mélodie et le miracle de l’amour survient, de fines vibrations parviennent au cœur de l’aimé et insufflent la passion dans son âme.

Mon chant va jusqu’à toi et t’enveloppe de couleurs ; comme l’anaconda enveloppé en toi cheminera mon chant sacré et tu ne pourras m’oublier, je te serai toujours présente, mon bien-aimé.

*

Jaguars dans le ciel (Yampinkia nayaimpiniam, Jaguares en el cielo) par Raquel Antun

Et les jaguars monteront au ciel, transformés en étoiles.

Quand tout à coup le ciel rugit, c’est eux, à qui manque la chaleur de la terre.

Les jaguars mangent de la poussière d’étoiles, ce sont mes aïeux, qui guident mes rêves.

*

Shaman (Uwishin, Shaman) par Raquel Antun

Et sous sa longue chevelure noire il s’immergea et put respirer sous l’eau. Il alla au royaume des Tsunki pour vivre comme eux.

Il découvrit que le royaume de l’eau est merveilleux, ils lui apprirent à soigner les malades, à calmer leurs douleurs.

Il reçut des Tsunki leur pouvoir, le pouvoir qui se trouve dans la parole et dans la salive.

Il devint shaman.

*

Époque de pénurie (Naitiak, Época de escasez) par Raquel Antun

Beaucoup de pluie, de froid, de brouillard, dans la forêt tout est triste. Les grenouilles chantent croa, croa ! Les tigres errent, les perroquets volent dans les hauteurs avec leurs typiques crac, crac ! Les agoutis et les pacas, les cochons sauvages, les cerfs, tous cherchent de la nourriture mais ne la trouvent pas. C’est l’époque de Naitiak, où la nourriture se fait rare et où les animaux connaissent la faim. Tous attendent avec impatience l’arrivée d’Uwi et avec lui l’époque de l’abondance.

*

Les morts (Wañushkakuna, Los muertos) par Lucila Lema Otavalo

Les morts ne sont pas sous terre. Ils peuvent diviser le temps en deux parties : parfois ils viennent, mangent du miel et des oranges douces ; là-bas dans l’autre vie ils parlent avec les esprits qu’ils aiment, dit ma mère, qui m’embrasse encore.

*

Arrayán par Lucila Lema Otavalo

Là où pour d’autres il n’y a rien, vivent, dit-on, les esprits apus qu’aime une personne. Ce doit être pour cela que dans ces terres urbaines je te rencontre, père antique, et te nomme. Je viens avec la pluie ; j’apporte de l’eau et des fruits pour tes racines infinies. Un colibri en est témoin.

*

Nous attendons (Shuyanchik, Esperamos) par Lucila Lema Otavalo

– Notre Père qui es aux cieux –,

nous avons besoin de toi ici, maintenant.

Sur l’antique domaine de notre terre

où nous avons laissé les fleurs se faner

et où notre chemin a voulu s’effacer.

Nous t’attendons ici ;

où tout l’amour s’était fait

chanson triste.

Nous t’attendons maintenant :

où vivent les yeux des nouveau-nés

et l’odeur des mûres sauvages.

Nous t’attendons, père :

où s’immobilise la lune,

ma grand-mère.

*

Amour (Kuyay, Amor) par Lucila Lema Otavalo

Il aime ses colliers

et la magie de les enlever,

sous la spirale infinie de la nuit.

Elle aime ses cils,

où s’enroule son cœur ; et des colibris dansent

quand s’allume le soleil.

*

N’aie pas peur (Ama Manllaychu, No temas) par Lucila Lema Otavalo

Cet astre approche. Les colibris battent des ailes. Mon cœur fait plus de bruit que la cascade. Avec tes lèvres j’irriguerai la terre. Que sur nous joue le vent. N’aie pas peur : ma mère dit que même les montagnes s’aiment.

*

Questions au condor (Malkuta Tapuy, Pregunta al cóndor) par Segundo Wiñachi

Puissant condor, si c’est pécher pardonne-moi ces questions

Qui avant toi a foulé cette terre, vécu sur cette terre ?

Qui a fait présent de cette source ?

Qui a créé ce grain originel appelé maïs ?

Qui a créé cet arc-en-ciel ?

Qui a fait ce sang ?

Qui a bâti ces montagnes qui sont comme des cabanes d’où monte de la fumée ?

Qui a apporté, d’où viennent ces souris, quelle est leur origine ?

Pourquoi cette lagune s’appelle-t-elle Yawarcocha1 ?

Pourquoi ces précipices sont-ils si profonds ?

Pourquoi ce fleuve est-il un courant impétueux ?

Cascade horizontale,

Où va-t-il, où se perd-il, quelle est sa fin ?

Puissant condor, ton bec fut mon refuge

Quand les barbus voulurent m’anéantir

Tu es le seul à savoir comment se passa la création.

Et pourquoi sommes-nous aujourd’hui malades du smog pestilentiel ?

Ô puissant condor, avant que tu ne t’éteignes

Conte-moi les secrets

De ta sagesse, de ton pouvoir

Pour les transmettre à la génération future

Si tu disparais, je n’aurai plus personne à qui le demander

Quand je serai mort peut-être irai-je dans l’infinitude du ciel

Où de nombreux êtres vivent en volant comme toi.

1 Yawarcocha : ou Yahuarcocha, lac situé dans la province d’Imbabura. Il fut, avant l’arrivée des Espagnols, le lieu d’une bataille entre Incas et Otavalos, d’où son nom quechua qui signifie « mer de sang ».

*

Fille maïs (Sara wawalla, Niña maíz) par Manuel Paza

Cela me fait de la peine de te voir triste, enfant

visage souillé, cheveux au vent, emmêlés.

Regard immuable !

Tu vas par ces rues sans empreintes,

…mais tu ne pleures pas.

Reviens !

Cette faim n’est ni à toi ni à moi.

Elle va s’éteindre.

Lève-toi ! Le passé de l’éternel retour est ici.

D’autres mangent aux banquets de ta sueur ;

toi, du travail quotidien tu goûtes seulement l’odeur

de ce qui fut autrefois notre nourriture.

Tu es fille de ces terres, du rêve maternel,

de l’amour de la Terre Mère,

essence des ancêtres.

Les petites mains peau épi

blanchies par tant de travail…

Je te regarde, tu es là,

présente, mais tu n’existes pas.

Tu vas et viens, seule

avec ton chien abandonné.

Où est ta famille ?

Où est ton pays ?

Tu rêves de joie à l’horizon

et les rues ne te disent mot.

Ton regard se perd au coin de la rue.

L’horizon est au-delà du soleil !

Là-bas sur la montagne sacrée.

Tu t’interroges sur ton passé, mais

si cet autre mange ce qui est à moi et à toi !

Il n’y a pas de présent.

Silencieux le regard,

innocentes tes lèvres.

Aujourd’hui je te revois,

tu marches jusqu’aux étoiles

au-delà des montagnes sacrées.

Cours ! Ne laisse pas

les bourreaux d’outre-mer t’attraper.

Ne laisse pas la faim t’anéantir.

Le maïs est à toi,

le passé et le présent aussi,

le souvenir est à nous et l’avenir aussi.

*

Petite herbe des prés (Urku ukshaku, Pajita de páramo) par Manuel Paza

Note. Paja de páramo, Calamagrostis effusa.

Sylvestre petite herbe des prés

douce et tendre petite herbe

tu te maintiens entre les pluies torrentielles

dans l’obscurité de la brume.

Là, tu pousses à jamais avec les couleurs de la Terre Mère

pour que toujours existe la graine de l’eau.

Moi aussi, je suis comme ça

bien que les Blancs dans leur ignorance m’insultent,

ma langue quechua

je l’ai toujours parlée avec amour en tout lieu.

Pour que mon identité,

ma personnalité d’Indien,

soit comme l’arbre luxuriant.

Pourquoi devrais-je avoir honte ?

Si tu es ma mère

ma vie

mon tout.

Petite herbe des prés

nous serons pour toujours les couleurs de la Terre Mère.

Pour qu’à nouveau fleurissent la langue et les rêves de l’Indien.

*

Je pense (Yuyani, Pienso) par Manuel Paza

Il faut que tu aimes cet argile,

née à la source de l’ayllu2,

que tu portes sur tes mains

dans l’essence de la peau indienne.

Il faut que tu aimes le sable

à la folie,

sinon

n’entame pas ce chemin,

ce serait en vain.

La glaise dont tu es

construite

est le miracle.

La brise sacrée

de tes cellules indiennes,

souvenir des temps passés,

creuset forgé dans

l’ayllu.

Il faut que tu aimes le temps

avec lequel tu fus engendrée.

Sinon

ne prétends pas toucher

le certain.

Il ne t’appartient pas.

2 ayllu : la communauté familiale étendue, communauté de travail, dans le communisme inca.

*

Maudit soit le jour où ils sont venus (Kikinpa shamuyka millaymi kashkami, Maldita su llegada) par Manuel Paza

Pourquoi ?

Ils ont tué soixante-dix millions d’êtres humains d’Abya Yala3.

Pourquoi ?

Ils ont livré au feu nos connaissances sacrées et millénaires.

Pourquoi ?

Ils ont assassiné les savants et les savantes, nos vivantes bibliothèques.

Ils ont violé, outragé nos aïeules, pour que naisse le métis bâtard qui nous tue à son tour.

Ils ont pillé les temples sacrés et millénaires, uniquement pour rassasier leur appétit vorace et malade.

Pourquoi ?

Ils mentent, volent, assassinent, violent, et nous prennent la nourriture dans notre propre maison.

Hypocrites !

Vous nous avez poignardés dans le dos.

Puis

vous avez établi

le colonialisme sur nos peuples, pour célébrer la « rencontre de deux mondes » et fêter comme Caïn la mort de son propre frère.

À présent,

vous nous accusez d’être attardés, sous-développés, sauvages…

sachant que nous ne sommes pas vous.

Sachant que grâce au vol, au pillage, à l’agression que vous avez commis contre nos peuples, vous vivez comme des rois.

Soyez maudits !

Vous blessez notre sourire.

3 Abya Yala : « Abya Yala est le nom choisi en 1992 par les nations indigènes d’Amérique pour désigner l’Amérique, au lieu qu’elle soit nommée d’après Amerigo Vespucci. L’expression Abya Yala vient de la langue des Gunas, peuple indigène du Panama qui utilise cette expression pour nommer l’Amérique. … Le leader indigène aymara Takir Mamani a proposé que tous les peuples indigènes des Amériques nomment ainsi leurs terres d’origine et utilisent cette dénomination dans leurs documents et leurs déclarations orales. » (Wkpd)

*

Petite Maman Achiku (Achiku mamaku, Achikumamita) par Achik Lema

J’ouvris les yeux et tu étais là,

Petite Maman Achiku,

Amie depuis toujours,

Source de bonheur

Tu es la mère de ma mère

Je t’ai connue,

Comme si le temps ne passait pas,

Éternellement identique

Peau gercée, natte de sol tissée

Tes dents sont parties

Comme preuve de la profération de préservatrices

paroles de sagesse.

Cheveux argentés, mains calleuses

Monde infini, femme de souvenirs

Tu fus sacrifice, tu es poésie

Et bientôt tu seras libre vent…

*

Mien (Ñukapak, Mío) par Achik Lema

J’explore ton corps avec les mots

Je cherche quelque chose que je n’atteins pas

J’imagine seulement, ta silhouette dissimulée

Une douleur charnelle qui se proclame.

J’ai connu ton mystère le plus caché

Perçu ton aspiration la plus profonde

Goûté à ton plus délicieux souvenir

J’ai senti tes rêves fugaces.

Je me suis immergée en toi, imprégnée de toi

Nectar interdit, alcool de contrebande

Et mon âme tient en trois mots

Je t’aime.

*

Tu me dépouilleras (Shuwakrinki, Me despojarás) par Achik Lema

Tu me dépouilleras de mes terres, comme leur seigneur.

Tu m’enlèveras mes atours, comme s’ils n’étaient pas attestés.

Tu seras maître y compris de mes pas et de mes larmes

Mais jamais de mon instinct d’Indienne

Jamais de mon identité indigène

Jamais de ma pensée quechua

Tu seras maître de tout sauf de moi-même.

*

Femme forte Transito Amaguaña (Sinchi warmi Transito Amaguaña, Mujer fuerte Transitó Amaguaña) par Yolanda Pazmiño

Note. Transito Amaguaña (1909-2009) est une militante d’Équateur, cofondatrice en 1944, avec d’autres membres indigènes du parti communiste, de la Fédération équatorienne des indigènes (Federación ecuatoriana de Indios, FEI).

Maman Transito Amaguaña

grandes enjambées comme l’eau vive

courant de toute part

En suivant le sentier escarpé

Nous sommes davantage pieds

Que racine

La vie a fleuri

Nous sommes des êtres forts

En suivant nos ancêtres

Pour la terre pour la vie

Les rébellions

Pour une vie pleine

Une vie en communion

Avec nos forêts

Pour notre culture

Pour notre langue

Nous suivons ton cri

La voix forte

Comme un ouragan

Déborde

Annonçant le passage

Lève-toi réveille-toi

Allons à la délivrance

Te regardant aller à pied

Nous sommes à présent cela

Nous sommes ici nous sommes un seul corps

Ils n’étoufferont pas tes idéaux

Femme forte, VIVE TRANSITÓ AMAGUAÑA !

*

Voix de l’oiseau (Wakay, Voz del ave) par Yolanda Pazmiño

Au matin la voix de l’oiseau

Sautille et danse autour

D’innombrables couleurs

Qui se confondent avec les fleurs

Au soleil, brillant

Comme le miroir des eaux

Tandis qu’il vole en liberté.