Category: poésie

Pierrot crucifié : La poésie de George Sylvester Viereck

Le poète nord-américain d’origine allemande George Sylvester Viereck (1884-1962), de New-York, présente plusieurs points communs avec l’écrivain Hanns Heinz Ewers qui fait l’objet de notre récent billet de traductions ici.

Tout d’abord, les deux ont écrit de la poésie mais restent surtout connus pour de la prose dans le genre fantastique. En l’occurrence, le roman le plus connu de Viereck est The house of the vampire (1907), dont certains prétendent que ce serait le premier roman évoquant une forme de vampirisme psychique plutôt que par absorption de sang. Le roman de science-fiction Rejuvenation: How Steinach makes people young (1923) est son autre œuvre la plus connue.

Par ailleurs, la poésie de Viereck comme celle d’Ewers sont volontiers blasphématoires (et pas seulement anticléricale, comme dans le cas de Victor Hugo). Cela n’apparaît guère dans notre choix de textes d’Ewers et peut-être pas non plus tellement ici, à moins que le « Pierrot crucifié » que nous prenons comme titre, et qui est celui d’un des poèmes traduits ci-dessous, ne le soit déjà, soit que cela laisse entendre que Jésus est un clown triste soit que cela détourne le sens mystique de la crucifixion pour un objet tout autre, indigne de la même révérence. Selon nous, cette image est avant tout une représentation du poète.

Enfin, tant Ewers que Viereck furent propagandistes de la cause allemande aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Nous en donnons ici deux exemples pour Viereck, avec les poèmes « Le Germano-Américain parle à son pays d’adoption » et « Le neutre », parus en 1916. Nonobstant avoir été exclu, en raison de cet engagement, de la Poetry Society of America, en 1919, Viereck recommença le même genre d’activité pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui valut cette fois d’être interné, de 1943 à 1947. Une première condamnation en 1942, pour avoir omis de s’être déclaré aux autorités américaines comme agent nazi, fut cassée par la Cour suprême américaine en 1943, mais les autorités trouvèrent d’autres raisons de l’envoyer derrière les barreaux, intelligence avec l’ennemi, espionnage, sédition ou autre.

Viereck était un ami proche du célèbre inventeur Nikola Tesla. Par ailleurs, l’occultiste Aleister Crowley fut éditorialiste de l’un des deux journaux fondés par Viereck, The International (l’autre journal étant The Fatherland). C’est apparemment à peu près tout ce qu’on peut citer de ses fréquentations intellectuelles, compte tenu de l’ostracisme qu’il subit du fait de ses prises de position, malgré le succès de ses débuts. Une autre amitié littéraire fut cependant la poétesse new-yorkaise Blanche Shoemaker Wagstaff, dont la poésie est dans la même veine moderniste et liberty.

Il nous semble certain que la poésie de George Sylvester Viereck n’a jamais été traduite en français.

*

Ninive et autres poèmes

(Nineveh and other poems, 1907)

.

Prémonition (Premonition)

Voici venue pour moi la saison des chants, la disette

de musique est terminée ; je suis fécond

en sons comme en couleurs, et mes poèmes

réclament à grands cris leur naissance.

Peut-être, s’élevant au-dessus de la terre dissonante

pour répandre sur nous les doux présents du rythme,

quelque véhément frère de Théocrite

inspire-t-il sa valeur, plus divine, à mes lèvres.

Ou bien l’haleine fantomatique d’un barde, mon aîné,

flotte-t-elle jusqu’à moi, et d’étranges voix résonnent

à l’oreille de mon âme avec un avertissement pressant :

« Bâtis, maintenant ou jamais », disent-elles, apportant

avec elles la prémonition d’une mort prématurée

qui m’intime de hâter ma récolte.

*

La cité qui est un empire (The empire city)

Des monstres géants aux squelettes d’acier élèvent

leurs tours babyloniennes tandis que,

comme des serpents aux écailles d’or, planent les trains rapides dans le ciel1

ou bien rampent sous terre dans leur antre secret.

Ce millier de lumières sont des joyaux dans sa chevelure,

la mer est sa ceinture, et sa couronne, le ciel ;

son sang vital pulse, les palpitations de la fièvre volent ;

immense, rebelle, haletante,

elle est à l’écoute, dans le bruit incessant,

attendant son amant qui doit venir,

dont les lèvres chantantes réclameront leur dû

et feront résonner ce qui en elle était muet :

la splendeur, la folie et le péché.

Ses rêves d’acier et ses pensées de pierre.

1 les trains rapides dans le ciel : Il semble évident qu’il s’agit des lignes aériennes du métropolitain, le vers suivant évoquant les lignes souterraines.

*

Quand tombent les idoles (When idols fall)

Ndt. Certains veulent lire ce poème comme décrivant une relation homosexuelle, parce que la personne aimée est dite « un dieu » ; nous contestons cette interprétation. Le poète se situe dans un contexte religieux où ce sont des dieux, non des déesses, qui sont adorés ; en l’occurrence, le contexte étant même fortement chrétien, il aurait été absurde de comparer l’amante à une déesse, dans la relation d’adoration ainsi posée. Le poète veut dire que son dieu est une femme. On rappellera que Viereck était marié et père de famille ; si cela ne suffit pas à écarter toute relation ou tendance homosexuelle, cela permet cependant de dire que l’interprétation homosexuelle devrait être étayée par d’autres éléments. Selon nous, c’est un argument de bonne poésie qui fait que le poète parle ici de son aimée comme d’un dieu. – Que d’autres poèmes puissent confirmer une tendance homoérotique dans la poésie de Viereck n’est pas impossible (voyez la note 6 au poème « Le fantôme d’Oscar Wilde » ci-dessous). Mais si, toutefois, les références à la poésie grecque, par exemple, étaient déterminantes à cet égard, c’est toute la littérature européenne classique, et au-delà, qui serait homoérotique. La fréquentation du susnommé Aleister Crowley nous paraîtrait en réalité un indice de plus de poids.

D’immondes oiseaux de nuit surplombent en essaims effrayants

le chemin qu’il me faut parcourir :

tu n’es pas ce que j’ai longtemps cru, hélas,

et je voudrais être mort.

Moins amère fut l’éponge qu’on s’empressa

de présenter au Christ sur la croix

ou les larmes salées qu’il versa pour les hommes,

abandonné à Gethsémani.

Car tu étais l’unique dieu pour moi,

tout ce temps, mois après mois ;

le doux parfum de tes lèvres me donnait autant de joie

que les saintes cloches à la tombée de la nuit.

Oui, pour toi, mon dieu sur cette terre,

je me réjouissais de souffrir tout ce qu’il m’était possible

et comptais comme de moindre importance

le calice contenant le sang du Sauveur !

En transe je me prosternais devant ton sanctuaire

et remplissais d’amour les coupes, moi ton prêtre ;

De fleurs pourpres comme le vin

je couvrais notre autel pour la célébration.

Je te donnais plus que ce que peut donner l’amour,

les premiers fruits du chant, vérité, honneur –

je t’aimais trop, et je dois vivre

pour que la terrible justice de Dieu soit faite.

Je saigne par une blessure que les années

qui guérissent toute peine ne guériront pas ;

ô stérile désert, ô larmes inutiles !

je t’ai donné mon bonheur éternel.

Mon idole s’est effondrée dans la poussière

(Hélas, avoir vécu pour voir ce jour !)

Une commotion me foudroya soudain

et toute ma vie fut morte en moi !

Tu prononças une seule, hideuse parole.

Et cette parole devint le tombeau

de tout ce qui me rendait chère la vie, effaçant

la frontière du bien dans mon âme.

Mieux eût valu être couvert de bubons pestilentiels

ou que le bourreau fît le signe fatal

plutôt qu’entendre cette parole monstrueuse

dans une bouche que je jugeais divine !

Un voile de ténèbres recouvrit le soleil,

la nuit tomba, les étoiles furent jetées hors du ciel.

Car lorsque cette chose effroyable s’accomplit,

elle prononça la ruine d’un monde.

La corde dont la musique me gagna mes lauriers

se brisa dans un aveuglant claquement de douleur ;

et dans le temps qui me reste à vivre

je n’entendrai plus sa note.

Dans la noire tristesse, à tâtons je cherche un chant ;

les feux qu’alimentait la passion se meurent :

tu n’es pas ce que j’ai longtemps cru, hélas,

et je voudrais être mort !

Pourtant, pire que le chagrin de cette perte,

que le sourire scellant une intention traîtresse,

ceci : que, connaissant cet or pour de l’ordure,

je n’ai d’autre choix que de t’aimer.

*

La fleur écarlate (The scarlet flower)

C’était aux jours, aux jours des roses,

quand sous tes baisers s’envolait ma peine ;

à présent le jardin enclot des fleurs d’automne

et des fleurs d’automne coiffent nos têtes –

l’amour, la joie et le mois de mai sont morts.

Et le monde est une tempête dans un grand désert :

le temps des roses est depuis longtemps fini.

Et la fleur écarlate de l’amour a péri.

En ce temps je souhaitais laisser sur tes lèvres

des baisers impérissables, rouges comme les manteaux des reines,

en ce temps je pensais qu’aucun amour n’était pareil à celui-là,

ô bel amour, ô ce rêve qui n’est plus –

mais le vent souffle dans les frondaisons, toutes les feuilles sont tombées,

ont roulé sur les flancs de la montagne ;

toutes les bonnes choses s’en vont, comme l’été s’en est allé.

Et la fleur écarlate de l’amour a péri.

Ensemble nous avons goûté le miel de l’amour,

en gorgées longues nous avons bu la lumière d’or du soleil,

mais la clé du jardin où c’était notre habitude de nous retrouver,

où cette fleur rouge comme le vin était éclose,

elle est perdue dans quelque divine contrée mystique. –

Notre amour n’a plus aucun refuge, nulle part où aller :

c’est l’automne dans le jardin, au milieu des bois et des vignes –

et la fleur écarlate de l’amour a péri.

L’envoi

Aucune fée ou reine des elfes ne peut changer notre destin.

Le mot magique nous est à jamais refusé ;

le passé est mort, le charme est dissipé,

et la fleur écarlate de l’amour a péri.

*

Les chants d’Armageddon et autres poèmes

(Songs of Armageddon and other poems, 1916)

.

Le Germano-Américain parle à son pays d’adoption (The German American to his adopted country)

À notre oreille retentit l’écho lointain

des canons crachant leur colère.

Nous prions pour ceux dont la vie

au-delà des mers nous est chère.

Nous percevons le sourire d’une mère, nous pressons

à nouveau la main d’un père, en pensée.

Nous voyons la maison et, à travers les arbres,

un visage de jeune fille à la fenêtre.

Que Dieu étende Sa main sur eux,

car les hommes sont fauchés comme les blés des champs.

La destruction galope sur la terre et l’océan

ou tombe comme la foudre depuis le ciel.

Columbia, même si tes yeux sont secs,

laisseras-tu attiser la haine, d’un souffle malsain,

par ces écrivaillons imbéciles qui ricanent

quand ceux qui sont nos frères vont à la mort ?

Sur le papier, avec une joie infernale,

ils étalent leurs transports en rouge et noir.

Tandis que les Teutons se battent pour la liberté

et que les mères teutonnes comptent leurs morts.

Tandis que la Mort et les Kérubs guerriers

planent au-dessus des sanglants champs de bataille,

sur la cotte de mailles de celui

qui conduit les légions de Dieu, ils vomissent leur ironie.

Tes enfants lanceront-ils

leurs railleries sur les blessures de nos frères ?

Nous avons appris tes chants à nos cœurs,

nous avons, oui, combattu tes guerres.

Nous avons combattu pour toi quand la griffe

de la Grande-Bretagne était sur ton cœur,

quand la serre d’acier de l’aigle française

agitait l’ombre du grand Moctezuma2.

Les os blanchis de nos parents pourrissent

à Gettysburg. Était-ce pour cela ?

Schurz et Steuben sont-ils oubliés ?

Non ! ton baiser n’est pas celui d’un traître.

Ne laisse pas tes paroles démentir le droit,

ne te détourne point de ceux qui sont ta famille !

Ta couronne d’étoiles sera moins brillante

si les hommes libres sont vaincus, si le cosaque triomphe.

La moisissure du Tsar rouge ne couvrira jamais

la terre, la liberté ne s’effacera pas.

Tant que l’épée blanche de Parsifal

gardera le Saint Graal teutonique !

2 l’ombre du grand Moctezuma : Si le vers précédent est une allusion à la guerre d’indépendance américaine, ce vers rappelle l’intervention américaine auprès du Mexique pour détrôner l’empereur Maximilien, soutenu par les zouaves français de Napoléon III. Plus loin sont nommés Carl Schurz, officier germano-américain de la guerre de Sécession, du côté de l’Union, et Friedrich Wilhelm von Steuben, officier allemand envoyé par Louis XVI, roi de France, pour aider George Washington dans la guerre d’indépendance.

*

Le neutre (The neutral)

Toi qui peux arrêter ce massacre si tu le veux,

regarde comme nous envoyons des cargos de mort sur la mer dégoûtée3 !

Fais entendre ta voix pour mettre un terme à cette infamie :

les mains qui n’ont pas répandu le sang, néanmoins peuvent en être rouges.

C’est dans la poitrine d’un peuple, oui, jusqu’à la garde,

qu’est plongée l’épée de ta neutralité.

Quand bien même chaque vague nous apporterait un trésor,

de chacune notre âme reçoit une nouvelle mesure de culpabilité.

Des malédictions contre nous se mêlent aux larmes

des mères angoissées. Homme, n’as-tu point d’oreilles ?

Sur nos rivages se répand une marée rouge,

depuis le carnage européen. Dans cette longue nuit,

ne vois-tu point marcher vers toi, serrée,

la silencieuse, accusatrice armée des morts ?

3 nous envoyons des cargos de mort sur la mer dégoûtée : « with death we freight the unwilling sea » : c’est un appel à l’embargo sur les biens à destination des puissances ennemies de l’Allemagne.

*

Venus Americana

Tannhäuser parle :

La bouche affamée du temps est pleine de sable

mais moi, ton chevalier, je n’ai pas fait le moindre gain,

si ce n’est quelques tribulations pour ma main

et de féroces caresses du cerveau.

Une fois de plus la Montagne magique est déchirée ;

je quitte, mais non pour Rome,

les passions fiévreuses mourant non dépensées,

les stériles orchidées de ton cœur.

Dix mille ans, et les amants fatiguent

même les dieux. Ils ont apporté tant de changements

que le vin grec de ton désir

a tourné en absinthe, opiacée, étrange.

Tu es prisonnière de ton spleen

chez les heureux du monde4 ;

emmenée dans une scintillante Limousine,

jamais ton petit pied ne touche le sol.

La peur et des fibres nerveuses étrangères à la terre

retiennent tes affections par un fil invisible

loin de la réalisation pleine et entière

de l’extase amoureuse. Seule ta cervelle est de feu.

Mais bien que la beauté de ton corps

soit capable d’épingler le cœur d’un homme comme un papillon,

je ne vendrai pas mon âme pour moins

que l’amour pour l’amour, pour moins qu’œil pour œil.

Aussi grands que soient les plaisirs du Prince Paris

pour qui ton pouls bellement chantait,

et de plus d’un jeune Sicilien brun –

la ceinture dénouée, les pieds baisés par le soleil !

Mon amour est trop précieux, dis-je,

pour servir à titiller la vacuité de tes états d’âme,

noyé comme cette perle que la reine bistre

dissolvait dans un vin d’Égypte à robe sombre.

Vénus névrosée, sors de ta caverne,

profite de l’air créé par Dieu, frais et salé,

ou bien exhume de quelque tombeau hellénique

le splendide courage de la chair !

4 chez les heureux du monde : « within thy golden House of Mirth », d’après le titre d’un roman d’Edith Wharton, traduit en français « Chez les heureux du monde ».

*

L’amour en zeppelin (Love in a Zeppelin)

À nos pieds roulait la terre. Nous étions

comme des nuages au-dessus de la poussière et du bruit.

Nous entendions le violon de saint Pierre

car les portes du Paradis n’étaient pas loin :

nous allions en zeppelin,

le dauphin des airs, au puissant thorax.

La plaine était un tapis volant,

les gens rampaient comme des fourmis assoupies.

Un millier de peupliers formaient leurs lignes

comme des soldats marchant sur une route.

Ta bouche, dont la rose est jalouse,

buvait la lumière du soleil comme une coupe de champagne.

Alors les verres brillèrent pour nous

de vin. Comme jouvenceau et jouvencelle,

nous bûmes à tous les cœurs sans peur

qui vont courageusement sur les dangereuses

voies de l’air pour humilier les mânes

d’Icare et Phaéton.

Léandre, pour son amour, se jeta

dans l’abîme, mais moi,

plus chanceux que l’amant de Héro, je vole

au-dessus des vertes prairies emperlées de rosée

en serrant dans les airs

la plus belle femme du monde.

Doigt levé de Dieu, une tour paraît,

puis les fenêtres de la ville brillent.

Notre ombre fait la course avec le fleuve

tandis que le vaisseau monte toujours plus haut.

Mais pas aussi haut que mon rêve,

pas aussi vite que mon désir.

Ma dame rit. Ô cruelle,

tous les bateaux payent tribut à la mer,

mais je peux, moi, construire pour vous un navire

allant plus vite que la terre elle-même,

et porter sur des ailes de musique

le désir de mon cœur jusqu’au soleil.

Tous les bateaux payent tribut à la mer

et c’est la mort qui sonne la dernière cloche du plaisir ;

l’adorable visage de l’amour à la fin sera

comme la terre, poussière, et comme la nuit ;

Mais celle qui partage le vol d’un poète

peut aussi partager son immortalité.

*

Pierrot crucifié (Pierrot crucified)

Dans quelle prairie lunaire recueillerons-nous

le miel de Théocrite ?

La terre a peu de joies à nous offrir,

et toutes les tendres fleurs qui nous sont chères,

la vie les foule comme un taureau enragé.

Aussi ta bouche n’est-elle amoureuse

que d’un étrange rêve passionné qui fut,

ô ! infiniment beau.

Mais infiniment pitoyable.

Quels vagues progéniteurs affirment

à travers toi certain art oublié de Circé

et cachent la fatale chenille

dans la rose blanche de ton cœur ?

Demande, dans les banquets de mon esprit,

à la récitation de quel souffleur ancestral

se hâtent ces figures encapuchonnées de péché, de chagrin,

avec leur horrible cortège.

Quelle jeune fille dont les lèvres étaient douces à payer,

meurtries par quels baisers destructeurs,

quel pâle et frêle garçon jouant avec le feu

et qui fit de l’amour un jouet stérile,

quel voluptueux, sinistre et grisonnant,

dont le plaisir était le gibier,

vida la coupe de mon désir

et laissa se perdre le vin de la joie ?

Est-ce d’une vague heure prénatale

que des imaginations armées de lances ont jailli

comme des prêtres de Baal pour déflorer

ton innocence impollue ?

Quelle déesse, folle de quelle étrange colère,

remplit le cœur sans tache des jeunes gens

de la lassitude d’aimer de Tyr

et de toutes les secrètes passions de Troie

qui se consument dans le bûcher lugubre de la vie ?

Madone clouée sur la croix

d’une fatalité perverse

pour des péchés il y a longtemps commis par d’autres,

tu es ma Colombine tragique,

je suis ton larmoyant Pierrot !

Mais étant humains et non des dieux,

il est deux maîtres assez forts

pour nous contenter : l’un c’est l’Amour,

l’autre a l’haleine fétide…

Ah, laisse-le vivre ! Ne choisis pas – la Mort.

Depuis mon propre Calvaire j’ai scruté

ton chagrin. Je suis amour. Ma main

tient la grande coupe de vin,

et ma jeune âme est aussi desséchée que la tienne !

La même épée a percé mon flanc,

des mêmes désirs mon sang regorge,

et je dois t’aimer pour tes blessures

car moi aussi je suis crucifié.

*

Trahison (Betrayal)

La vie m’a trompé, de sa bourse dorée

a tiré une promesse à moitié tenue,

les dés que jeta l’amour étaient pipés

et chaque amitié fut une malédiction.

Aussi, mes rêves sont devenus gris comme des fantômes,

les yeux hagards mes chants se sont fatigués :

notre pacte spirituel, libre de tout désir terrestre,

était le dernier soutien de ma foi combattue.

Puis, pour un battement des cils, tu retiras

ta main ; tu hésitas, faiblement, et nous tombâmes ;

un moment de doute peut envoyer une âme en enfer,

il suffit d’un instant pour qu’un tremblement de terre dévaste un pays.

Et ni la contrition la plus profonde ni aucun artifice

ne peut remettre sur pied la maison en ruines de mon cœur.

*

Le bouc émissaire (The scapegoat)

Ainsi, tu lui parles souvent de moi

quand il serre dans ses bras le trésor

qui fut mien ? Quels souvenirs

errent dans ta mémoire ? Le fantôme de quels plaisirs ?

Mais dois-tu lui raconter chaque frisson

et lui dévoiler ma nudité ?

Ah, tu es subtile, car il sera ainsi

l’amant par procuration

de ton passé plein de passion. Mais peut-il entendre

toute l’étrange vérité sans en être troublé ?

Murmureras-tu à son oreille

la Messe noire de l’amour et le secret Psautier ?

Nous avons évoqué d’entre les morts opiacés

Hécate et les rêves concoctés par elle.

À présent, tous ces péchés sont sur sa tête à lui,

comme sur le bouc émissaire des Hébreux.

Bien qu’il gagne pour fiancée Lilith,

il reçoit aussi le cauchemar écarlate

qui accablait mon âme, tandis que, libre,

je conduis dans l’aurore ma jument blanche.

*

Les trois sphinx et autres poèmes

(The three sphinxes and other poems, 1924)

.

Le fantôme d’Oscar Wilde (The ghost of Oscar Wilde)

Dans le cimetière de Montmartre

où couronnes sur couronnes sont empilées,

où Paris serre sur sa poitrine

son génie comme un enfant,

le fantôme d’Henri Heine rencontra

le fantôme d’Oscar Wilde.

Le vent hurlait, affligé ;

le visage mort de la lune brillait ;

le fantôme d’Henri Heine salua

le triste spectre dans une effusion de joie :

« Est-ce le toucher lent et visqueux du ver

qui te pousse à sortir la nuit ?

« Ou bien te reste sur le cœur la raillerie amère

des sots et pharisiens

quand les anges pleuraient à cause de la loi d’Albion

qui te cloua sur la croix,

lorsqu’elle arracha de son front la rose

de l’art doré des ménestrels ? »

Le fantôme d’Oscar Wilde répondit

tandis que criait l’engoulevent :

« Doux chanteur de la race qui enfanta

Celui qui fut blessé au côté droit

(je ne les aimais pas sur terre, mais

les hommes changent après leur mort5),

« Au Père-Lachaise ma tête repose,

mon lit dans le cercueil est frais,

le tertre au-dessus de ma tombe

défie le mépris de la canaille et des sots,

mais Dieu me garde, en sa miséricorde,

de l’École psychopathique6 !

« J’ai beau serrer mon linceul contre ma tête,

j’entends leur vacarme

quand avec couteaux et arguments

là-haut ils percent mon âme

parce que j’ai tiré du cœur de Shakespeare

le secret de son amour.

« Abstiens-toi de citer Krafft-Ebing et son armée

de lépreux à mon aide :

je suffisais, comme les fleurs de Dieu

et tout ce qu’Il fait.

Avec la moisson de mes chants,

je vais sans crainte devant Lui.

« Les fruits de la vie et de la mort Lui appartiennent ;

Il crée la moelle et l’écorce… »

La voix dorée semblait faible et fêlée

(le ver n’épargne personne),

tandis qu’à travers le cimetière de Montmartre

le vent hurlait, désespéré.

5 les hommes changent après leur mort : Le poète fait manifestement allusion à des sentiments antisémites chez Oscar Wilde, puisque « Celui qui fut blessé au côté droit » n’est autre que le Christ, né juif. L’œuvre d’Oscar Wilde n’est pas connue pour abonder en passages antisémites mais il doit s’en trouver puisque, avons-nous entendu dire, d’aucuns rééditent (de quel droit ?) son Dorian Gray en effaçant la qualité de juif d’un personnage, directeur de théâtre.

6 l’École psychopathique : « the Psychopathic School ». L’expression « École psychopathique » ne paraît renvoyer à aucune appellation connue, et serait donc une raillerie (une altération visant l’école psychanalytique ?). Cela pourrait désigner, dans le contexte, une certaine critique littéraire pour qui Oscar Wilde aurait été coupable d’avoir « révélé » l’homosexualité de Shakespeare. Ensuite, le passage semble être une critique de la psychologie scientifique, et en particulier, puisqu’il est nommé, de Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), pionnier des études de sexologie, dont les recherches sont volontiers saluées dans les milieux homosexuels. Le poète fait parler Oscar Wilde, condamné de son vivant pour homosexualité, contre l’étude scientifique des comportements sexuels (« Abstiens-toi de citer Krafft-Ebing et son armée de lépreux »). – Pour revenir à notre propos introductif au poème « Quand tombent les idoles », nous avons ici, clairement, une dénonciation de la condamnation d’Oscar Wilde pour homosexualité, mais serait-ce là encore suffisant pour trouver dans le propos une tendance homoérotique caractérisée plutôt qu’un simple choix de tolérance, et le parti pris littéraire selon lequel seule l’œuvre, la poésie compte, ou rachète tout le reste (« avec la moisson de mes chants, je vais sans crainte devant Lui ») ?

*

La cité ensevelie (The buried city)

Mon cœur est comme une cité de gens joyeux

bâtie sur les ruines d’une autre, anéantie,

où mes amours défunts se cachent du soleil,

comme des rois vêtus de blanc, pharaons d’un jour.

La cité ensevelie est plongée dans le silence,

si ce n’est le bruit de la chauve-souris, oublieuse du bâton,

perchée sur le genou de quelque dieu abandonné,

et le murmure de rivières souterraines.

Ne t’aventure pas, mon amour, parmi les sarcophages,

ne tente pas le silence – car les destins sont mystérieux –

de peur que ceux qui rêvent, croyant venu le jour du jugement,

terrifiés ne se réveillent de leur sommeil hanté ;

et que, comme le battement d’une cloche maudite,

ta voix n’invoque les spectres de choses mortes, depuis l’enfer !

*

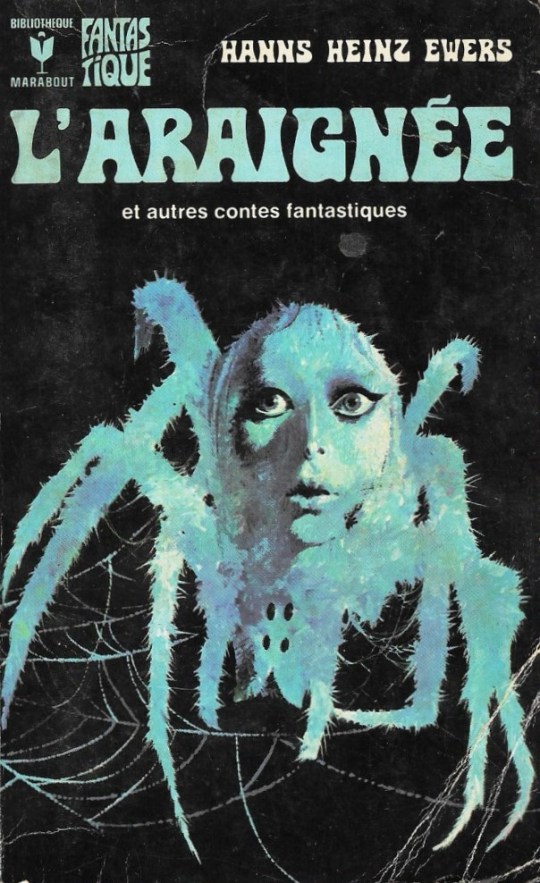

Moganni Nameh : La poésie de Hanns Heinz Ewers

L’écrivain allemand Hanns Heinz Ewers (1871-1943) est surtout connu pour ses romans et nouvelles fantastiques, traduits dans de nombreuses langues, dont le français. Dans ce genre, il fait figure de classique, avec des romans célèbres tels que Mandragore (Alraune). À notre connaissance, il n’existe cependant pas de traductions de sa poésie dans la langue de Molière à ce jour, sauf pour les poèmes tirés de ses romans.

Sa poésie a été réunie en 1910 dans un recueil intitulé Moganni Nameh, complété en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, par son éditeur, qui ajouta quelques chants de guerre écrits dans ces années-là. Nos lectures de Paul Déroulède ne nous laissaient pas attendre grand-chose d’un tel ajout, mais nous avouons avoir été surpris par l’intérêt et la qualité littéraires de ces pièces ; nous n’en avons cependant pas retenu dans le présent billet (peut-être plus tard). Il ne semble pas que H. H. Ewers ait écrit d’autres poésies par la suite.

Un mot sur le titre du recueil. Ce titre en persan est emprunté au poète Hafiz via le Divan occidental-oriental de Goethe, dont le premier livre s’appelle « Moganni Nameh », ou « Le livre du chanteur ».

Dandy balafré (voir photo), peut-être à la suite d’une Mensur, c’est-à-dire un duel traditionnel au sein des fraternités étudiantes, H. H. Ewers fut un écrivain à succès, que ses travaux comme scénariste et co-réalisateur placent également parmi les pionniers du cinéma allemand. Peu satisfait, cependant, des conditions sociales de la République de Weimar, il adhéra en 1931, donc relativement tôt, au parti national-socialiste et servit un temps la propagande de ce mouvement, avant de présenter cette étonnante particularité d’être un national-socialiste dont l’œuvre fut interdite par les autorités du Troisième Reich, en 1934. Il passa les dernières années de sa vie à contester cette censure et parvint à publier un dernier recueil de nouvelles peu avant sa mort, en 1943.

*

J’ai cueilli des fleurs

(Blumen brach ich)

.

Iris

Ndt. Iris est, en allemand comme en français, la personnification de l’arc-en-ciel, et la fleur est ici décrite de façon qu’elle puisse être perçue aussi comme un arc-en-ciel.

Brume du matin, brume déliée du matin

qui tout autour flotte encore,

couvre encore le soleil, à peine sorti,

d’un halo humide,

quand le vagabond marche

d’un pas léger

dans l’haleine de la terre jeune,

quand énergique il va

à travers les prés mouillés,

quand il va,

va toujours,

d’un pas léger.

Ainsi pousse l’iris couleur bleu de flamme

solitaire et silencieux

à travers l’humide

brume du matin,

ainsi pousse-t-il

à travers les prés

mouillés – –

Demande au vagabond où il va,

demande-lui pourquoi il va solitaire –

silencieux, il haussera les épaules

et continuera de marcher

d’un pas léger,

sans s’arrêter.

– Cette marche est sans raison, sans objet, sans but,

sans fin :

n’est que mouvement, impulsion, élan

à travers l’humide

brume du matin

et les prés

mouillés – –

Tu entends encore au loin le pas léger

du vagabond,

tu vois encore au loin l’iris

briller – –

Connais-tu donc ce voyageur

là-bas dans la brume ?

Connais-tu, bleu de flamme,

cet iris ?

Ô tu le connais,

puisque c’est toi-même !

*

Orchidées (Orchideen)

Quand le diable devint femme,

quand Lilith

noua ses cheveux noirs en lourdes torsades

et coiffa sa tête pâle

de boucles pensées par Botticelli,

quand, lasse et souriante,

à ses doigts minces elle passa

des anneaux d’or sertis de pierres de couleurs,

quand elle lut Villiers de l’Isle-Adam

et goûta fort Huysmans,

quand elle comprit le silence de Maeterlinck

et baigna son âme

dans les couleurs de Gabriele d’Annunzio,

– – elle rit.

Et comme elle riait,

la petite princesse des serpents

sauta hors de sa bouche.

Alors, la plus belle des diablesses

frappa le serpent,

frappa la reine des serpents

d’un doigt qui portait un anneau.

Si bien que le serpent se convulsa, siffla,

siffla, siffla

et cracha.

Mais Lilith rassembla les gouttes

dans un lourd vase de cuivre

et dessus jeta

de la terre humide,

de la terre humide et noire.

Sans réfléchir, ses grandes mains

caressèrent les flancs

du lourd vase de cuivre ;

sans réfléchir, ses lèvres pâles

entonnèrent leur vieille malédiction –

Sa malédiction ressemblait à une comptine pour enfants,

douce et lasse, lasse comme les baisers

par lesquels sa bouche

but la terre humide.

Mais la vie leva dans le vase,

et attirés par ses baisers las,

attirés par sa douce mélopée,

lentement, hors de la terre noire rampèrent

des orchidées –

Quand ma bien-aimée

dans le miroir coiffe ses traits pâles

des couleuvres de Botticelli,

des orchidées

rampent le long des flancs du vase de cuivre –

Fleurs du diable, que la vieille terre,

unie par la malédiction de Lilith

à de la bave de serpent, a poussées à la lumière,

orchidées

– fleurs du diable.

*

Les jacinthes (Hyazinthen)

Je cueillis des centaines de jacinthes

et posai mes jacinthes de couleurs

sur un drap de soie blanc –

grandes jacinthes rouges,

grandes jacinthes violettes,

jacinthes jaunes, blanches, bleues.

Alors je penchai ma tête au-dessus d’elles,

j’y enfonçai mon front et mes tempes,

plongeai dans les jacinthes de couleurs.

Et je baisai mes grappes de couleurs,

toutes ces grappes blanches, rouges, jaunes,

me baignai dans le parfum des jacinthes.

De merveilleuses et délicates mains de femme

me caressaient –

et sur de merveilleux seins de femme

ma tête reposait –

Des baisers de femme me fermèrent les yeux,

et ma gorge était pressée par de merveilleusement doux

et tendres bras de femme.

Ô je sens ces baisers légers

pénétrer ma peau avec d’imperceptibles tremblements,

peu à peu dissiper ma grande souffrance.

Ô je sens ces mains si fines

caresser, charmeuses, mes boucles humides,

refermer peu à peu des plaies profondes.

Et de ces mains de femmes et baisers de femmes

s’exhale le parfum de corps délicats de femmes,

le merveilleux parfum de corps de femmes.

Doux parfum qui m’enveloppe comme une brise d’été

sur de blancs battements d’ailes

et dont l’harmonie, en vagues tendres,

traverse chaque fibre de mon corps.

Doux parfum ! Contre une fraîche poitrine de femme

se blottit ma joue chaude comme une forge ;

et dans le crépuscule chancellent mes sens

dans le doux parfum de poitrines de femmes.

– – Des jacinthes, j’ai cueilli des jacinthes,

des centaines et des centaines de jacinthes,

j’ai plongé ma tête dans les jacinthes de couleurs.

Et j’ai nagé dans des baisers de femmes,

dans le parfum de doux seins de femmes,

dans le doux parfum des jacinthes.

*

Les châtaigniers (Kastanien)

« Kathlin Mac Murdoch !

Tel est mon nom ! »

– Et de seulement l’entendre dire son nom,

tu penses :

inassouvie1 !

S’il te plaît,

regarde

la façon dont elle écarte ses longs doigts –

regarde

comment ces lèvres de magnolia

restent ouvertes,

tandis que, humide haleine de Satan,

entre les dents serrées

rampe son souffle.

Et maintenant

regarde

comment les minces narines

s’enflent en aspirant –

voilà : cette sorcière

boit voluptueusement

l’haleine de phallus

des fleurs de châtaignier.

– – Oui, je te le dis, mon ami :

Kathlin Mac Murdoch,

qui affamée d’amour a traversé des mondes, échevelée,

a servi Aphrodite et embrassé Sappho,

s’est livrée aux turpitudes à Sodome – –

Kathlin Mac Murdoch,

qui aux messes de Satan

– Philopygos2 !

fut prêtresse – –

– elle – –

boit du parfum – –

dans les fleurs – !

Vois !

Elle est assise immobile à sa fenêtre,

et immobile

dehors se dresse le géant,

le châtaignier – –

Large, fier, immobile

il étend ses branches puissantes,

dont chacune

porte des cierges sacrificiels en fleur.

Et maintenant tu vas entendre le plus inouï :

cette femme,

Kathlin Mac Murdoch,

fornique avec cet arbre !

Aspires-en le parfum – toi aussi !

Qu’est-ce que cela sent ?

– Tu comprends à présent ?

C’est l’éternel parfum triomphal,

le parfum sauvage,

l’unique, le parfum bâtisseur de mondes,

dont la source est le phallus !

Elle est assise là,

Kathlin Mac Murdoch,

enveloppée par la pluie,

qui est vie pour elle – –

elle est assise et boit

par tous les pores de sa peau

l’haleine voluptueuse d’un homme,

elle, femme, femme,

sexe seulement

de la tête au pied !

Incline-toi si tu es artiste !

Car ce que tu peux voir là,

c’est un relent rare de cet effroyable feu

qui brûla Salomé, consuma Salammbô :

– Inassouvie1 !

1 inassouvie : En français dans le texte (deux fois).

2 Philopygos : Qui aime les fesses.

*

Les baies du frêne (Eschenbeeren)

Ndt. Le poème fait manifestement allusion à une croyance populaire relative à l’ombre de certains arbres, sous laquelle on ne se reposerait pas sans être saisi de visions. Le poème – tableau de la vie des steppes d’Europe orientale – oppose la réaction d’une paysanne rejetant le mélancolique vague à l’âme provoqué en elle par ces visions à celle du poète, qui réclame leur présence douce-amère.

Ce frêne rouge

pousse en Orient,

entre les cinq fleuves,

mais encore là où la fille

du grisonnant cosaque

aux jambes arquées, à la barbe de bouc

aide son père à descendre de l’alezan fourbu

quand il revient le soir

de ses chasses à travers la steppe ukrainienne.

– Elle rompt la branche,

jetant les baies rouges

aux oiseaux piailleurs,

mais les feuilles

en sont mangées de sa main par la chèvre blanche.

– Qu’y a-t-il, jeune fille ?

Ta poitrine frissonne

et sur tes mains bronzées

l’amie barbichue lèche des gouttes salées –

– Qu’y a-t-il, femme des champs ?

As-tu perdu un chevreau ?

ta chère mère est-elle tombée malade ?

ou bien ton céladon t’a-t-il insolemment frappée de sa cravache ?

– « Je n’ai pas perdu de chevreau,

ils sont là tous les sept

à gambader gaîment dans le trèfle bigarré ;

ma mère n’est pas tombée malade,

à l’intérieur de la chaumière

elle emperle les souliers de sa chère fille ;

et dans la steppe

le plus fringant des hommes vole,

zébrant le crin de sa cavale :

c’est là qu’il frappe allègrement de sa cravache,

jamais sa brune amie !

– Dans la Volga jaune

j’ai lancé des baies rouges ;

dans le frêne

bruissent, murmurent les feuilles,

il y a des bourdonnements dans l’air ;

ce qui me dilate la poitrine,

je ne sais, je ne le connais pas :

ce sont des rêves confus !

– Laissez-moi en paix, attrayantes images,

je ferme les yeux :

Jamais plus je ne me reposerai à ton ombre,

frêne rouge ! »

Frêne rouge aux branches tombantes,

lourdes branches pleines de baies rouges,

jette sur moi ta grande ombre fraîche ! –

Je t’en suis reconnaissant –

– Bruisse, murmure,

il est doux d’avoir de nouveaux rêves,

et plus doux encore d’oublier les rêves anciens.

*

Les heures de l’âme

(Stunden der Seele)

.

Tat tvam asi !

Ndt. « Tat tvam asi » est une formule sanskrite, signifiant « Tu es cela », popularisée par Schopenhauer, qui résume avec elle sa philosophie selon laquelle, par-delà l’individuation à l’œuvre dans le monde des phénomènes, nous appartenons tous à la même nouménalité, nous sommes tous la même chose en soi, si bien que le sujet pensant, devant toute chose peut se dire : « Tu es cela. » Le poète reprend la formule selon une acception personnelle.

La nuit tombant,

mes regards se portent sur la campagne :

je vois un homme,

presque un géant,

marcher d’un pas vigoureux,

cependant courbé

comme si sur ses épaules

pesait un lourd fardeau

le ployant vers le sol.

Mate et nue

sa chair brille dans le soleil couchant,

son poing serre

un fouet massif

avec lequel, frappant les nuages et le brouillard,

il les réduit en flocons, en lambeaux.

Sourd et creux

résonne le pas de sa marche

vers le soleil,

chaque pas,

sourd et creux.

Parvient-il à son but ?

À quel homme il ressemble,

je ne le sais que trop !

Derrière lui tu vois

une traînée rouge

sur la verte campagne.

C’est le sang de larges plaies

que des mains invisibles

lui ont ouvert dans le dos,

aujourd’hui comme hier, à toute heure –

Purulentes, elles creusent dans le cœur

des trous sanglants, profonds –

– La souffrance qu’elles causent,

je ne le sais que trop !

Toi, l’artiste,

tu dois me peindre comme cela :

la victoire au front, mais dans le dos

de rouges, de sanglants

tourments insoutenables.

– Nostalgie de soleil dans le regard brillant,

et sur la nuque

la mort.

*

Destruction (Vernichtung)

– – As-tu vu

la souffrance sans bornes de mon âme – ?

– maudite !?

As-tu vu, reine rouge de la mort,

les convulsions de mon cerveau ?

Lentement la louve blanche enfonçait

dans ma gorge le feu brûlant de son poison,

– plomb fondu…

lentement elle répandait de ses mains fines

le sel et la poussière sur mes plaies à vif ;

– – puis violemment elle m’arracha

les ongles –

elle arracha mes yeux

de leurs orbites sanglantes !

Amusant ! amusant ! – Oui, la louve blanche

fit suer mon corps sang et larmes,

cependant mon âme fière en riait !

Mais toi, maudite fée de la mort,

tu souffles sur moi avec tes lèvres maudites,

tu caresses mon cerveau avec des doigts humides :

– – et la matière à l’intérieur de mon crâne fond, gluante,

fermente, et se répand, et pue, par la bouche et le nez !

Cependant, mon âme, mon âme fière,

pourrit et meurt dans des affres lamentables,

pourrit et meurt – – et dans cette décomposition avancée

te voue ses oraisons, ô déesse de la pourriture.

*

Galehaut (Galeotto)

Noi leggiavamo, un giorno, per diletto,

di Lancialotto, come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.

Dante, l’Inferno V. 127 ff.

Ndt. Traduction de L’Enfer de Dante par Marc Mentré : « Nous lisions un jour par plaisir comment amour saisit Lancelot ; nous étions seuls et sans aucune crainte. … Galehaut fut le livre et celui qui l’écrivit. » Galehaut servit d’entremetteur entre Guenièvre et Lancelot ; dans le récit de Dante, Francesca da Rimini appelle Galehaut « le livre » lu à deux avec Paolo Malatesta car ce livre, décrivant un baiser, fut l’occasion, de même, forcément, que l’auteur du livre. Dans son poème, H. H. Ewers conclut en disant que c’est le monde tout entier qui est entremetteur entre deux personnes qui s’aiment.

Nous lisions un jour – – qu’était-ce donc, Iseult ?

Un jour d’été parmi le chèvrefeuille –

le petit livre était rouge à tranche d’or –

sur ton épaule reposait la docile tourterelle –

nous étions seuls, et tout autour de nous était

silencieux comme une tombe, aucun souffle d’air ne remuait les feuilles –

nous lisions – était-ce le tourment d’amour

du couple de Rimini, transpercé par une lance ?

Était-ce la chanson du rêve de Lancelot ? –

Qu’était-ce donc ? – Était-ce le chant sans joie,

d’un cœur lourd, qu’écrivit Echegaray ?

Était-ce le voyage de Tristan sur une mer ivre d’amour ?

Je ne sais ce que c’était, mais j’ai gardé

à l’esprit comme était douce, sur ma main,

ta main quand tu l’y posas, mon amour.

Et mes doigts dénouèrent tes tresses

– tu me regardas dans les yeux, et dans ce regard

était, tout au fond, le mot magique, et vrai.

Le mot juste, au moment propice.

Nos cœurs battaient et le soleil brûlait

et le destin requérait nos âmes.

– Dense était le feuillage enveloppant notre amour ;

nous étions seuls sous cette tente verte –

transportés par une chère fée au pays des contes.

Tu étais la reine et moi le héros ;

le prince entremetteur connaissant notre amour,

Galehaut – ce fut le monde entier !

*

Le rubis (« Gioia ») (Der Rubin [„Gioia“])

Cardan : De vita propria cap. XLIII

de somniis cap. IV

de somniis cap. XXI

de subtilitate p. 338

« Porte à tes lèvres le rubis rouge,

place-le doucement sous ta langue,

penche-toi en arrière et ferme les yeux ! »

Les flammes lécheuses dévorent,

mordent le cœur, le cerveau fatigué,

flammes claires, flammes chaudes,

flammes de feu du calvaire du Fils –

« Baise le rubis,

le rubis rouge,

baise-le, baise-le ! »

C’était un empoisonneur, le très-cher, le bien-aimé ;

de douloureux parfums, blessés parfums,

tournoient dans le feu autour des bûches,

verts parfums dans les flammes rouges –

« Baise le rubis,

ferme les yeux ! »

Poète de la fumée ! Un brouillard épais

trouble le regard,

couvre la pièce.

Brume volatile

qui rafraîchit les tempes fiévreuses,

caresse le cerveau.

– – Des images s’élèvent, images bariolées,

des formes minces en robes blanches ;

elles répandent des fleurs, répandent des feuilles,

onduleuses feuilles de pavot rouge.

– Des harpes jouent,

des sons apaisent,

des parfums t’enveloppent ;

l’air s’anime :

À ta paix !

« Baise le rubis ! »

*

Les chansons de la blonde Katie

(Die Lieder von der goldenen Kätie)

.

Toi depuis la droite… (Du von rechts…)

Toi depuis la droite et moi depuis la gauche,

nous marchions sur le chemin,

sans nous connaître et – pourtant nous connaissant,

au diable cette incroyable histoire –

tu venais de droite et moi de gauche

sur le même chemin.

Ma sphinge blonde marchait à petits pas

sur l’étroit chemin –

nous nous aimâmes et – ne nous aimâmes point,

nous nous serrâmes la main, bonjour, ça s’est passé comme ça,

toi depuis la droite et moi depuis la gauche

un bout du même chemin.

Nous sommes fous et des fous tout autour

nous accompagnent sur le chemin.

Nous rions d’eux et – nous ne rions pas.

– Nous regardons voleter le papillon ;

il va de droite, il va de gauche,

folâtre sur le chemin.

L’or scintille dans la coupe – trinque et bois :

vive notre petit bonhomme de chemin !

Nous nous reverrons sans doute – ou nous ne nous reverrons pas –

Qu’est-ce que ça peut faire ? Sois folâtre, sphinx blond,

bise-moi sur la droite et bise-moi sur la gauche

sur notre petit bonhomme de chemin !

*

Ce matin, avant de me séparer de Katie… (Eh ich diesen Morgen mich von Kätie trennte…)

Ce matin, avant de me séparer de Katie,

elle me dit : « Écoute bien, si tu veux

que je t’ouvre ma porte ce soir

quand tu frapperas et m’appelleras, ‘Katie, Katie’,

si tu veux que je t’embrasse sur la bouche,

que je dorme avec toi cette nuit,

mes bras passés autour de ton cou,

Hanns – – ce matin il faut

t’asseoir à ton bureau, de même que l’après-midi

et jusqu’au soir – pour composer des chansons,

de jolies chansons à ta blonde Katie ! »

Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma mère –

Dans la maison d’artistes au bord du cher Rhin perfide3

il y a sur un épais tapis un vieux fauteuil

à côté de la cheminée.

Et dans ce fauteuil tu es assise,

devant toi je m’agenouille –

que signifient ces larmes sans raison ?

Mais dans le crépuscule brille ton œil las –

il comprend mes larmes.

– Elles coulent lentement sur les veines bleues

de tes mains,

comme une nostalgie de paix éternelle :

mes larmes – –

Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma mère.

Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma fille.

Là où près du bleu Léman murmure le Rhône bleu,

sur la petite île où Rousseau rêva,

où des ormes séculaires couvrent l’azur rayonnant du ciel

et le soleil riant de l’après-midi,

mon enfant est assise sur mes genoux.

Ma petite fille écoute murmurer le Rhône,

écoute bruisser les feuilles des ormes

et ma voix roucouler

en racontant des contes bruissants – –

Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma fille.

Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma femme.

Sur Ravello brille la lune, la toute-puissante lune,

illuminant la cité sarrasine.

Et les nuages brillent

ainsi que la montagne

et la profonde mer italique.

Nous sortons de notre palais

sur le haut balcon

et regardons cette imposante

et mystérieuse splendeur – –

Ton bras se sépare du mien

et se pose sur mon épaule,

mais du fond de ta poitrine

viennent les mots :

« Je t’aime. » – –

Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma femme !

Blonde Katie, tu es ma reine.

Tu es ma mère,

qui comprend

ces larmes sans raison.

Tu es mon enfant sage,

qui voyage sur mes genoux,

écoutant mes rêves chanter,

tu es ma femme fière

qui me donne son corps et son âme

par les mots

« Je t’aime ».

Ô blonde Katie, ma reine bien-aimée !

3 le Rhin perfide : Allusion à l’opéra de Wagner L’or du Rhin. Une autre allusion à Wagner, plus bas, est Ravello en Italie, rendue célèbre, au moins pour « la tribu wagnérienne » (selon l’expression de Pío Baroja), par son maître.

*

Sensibilités

(Empfindsamkeiten)

.

Mère (Mutter)

Mère, chère mère, ô rêve à ton bonheur !

– Vois, je m’agenouille devant toi aux heures du crépuscule

et baise les plaies profondes de ton cœur :

rêve au bonheur, ô mère, rêve au bonheur !

Mère, chère mère, ô rêve à ton bonheur !

– Pose ta tête sur mes bras forts ;

loin de la souffrance et des maux quotidiens

le pont bigarré de mes chansons te conduira.

Des banderoles enguirlandent gaîment mon voilier,

– Il se rend à Avalon, au pays des fées !

Mère, me vois-tu à la barre ?

Viens-tu avec moi ? Et – est-ce que tu ris, chère mère ?

Des nénuphars ! – Regarde comme je les cueille !

Les vagues clapotent ! – Le vent pousse la voile joyeuse !

On voit au loin de blancs oiseaux migrateurs – –

Ah, tu rêves enfin, mère, tu rêves au bonheur !

*

La jeune fille parle (Das Mädchen spricht)

Quelque part – – quelque part

loin dans le vaste monde

un jeune cœur m’attend.

Attend dans la douleur,

rouge comme la braise, gonflé d’amour –

Où ? – – où ?

Un jour – – un jour,

loin dans le cours du temps,

deux bras m’attendent.

Attendent dans la peine et le silence,

attendent longtemps, longtemps –

Quand ? – – quand ?

Un jour – – quelque part,

loin sous le dôme du ciel,

je trouverai mon bien-aimé.

Loin dans la course du temps,

loin dans le vaste monde –

Quand ? – – où ?

*

Changement (Wechsel)

J’étais un gamin de seize ans

quand elle m’attrapa

dans les rets de sa chevelure de jeune fille,

passés autour de mon cou.

Lili sifflait un air idiot

de son gosier encombré,

pourtant je crus à cette musique

comme à mon âme.

Lili sifflait ! Et solennel

je balançai les jambes,

comme un singe je dansai

fièrement au bout de sa laisse.

Aujourd’hui, c’est moi qui joue la musique,

je chante et trompette,

et les jeunes filles ouvrent de grands yeux,

gambillent selon mon humeur.

Élisabeth sautille une polka,

Ella pour moi glisse une valse,

La noiraude Grete danse le cancan,

Sténie la tarentelle.

Las ! comme je voudrais jeter

ce violon, ces bonds et ces glissades,

et danser encore comme un singe

aux couplets sifflés par Lili !

*

Andalouse (Andalusisch)

Mon amour, voilà l’orange sanguine

que j’ai cueillie au fond du jardin.

Mon amour, voilà l’orange sanguine.

Ne la coupe au couteau

car tu dépècerais mon cœur,

au cœur de l’orange sanguine.

Mon amour, romps l’orange sanguine

par le milieu avec des doigts prestes,

mon amour, romps l’orange sanguine.

Bois, bois avec des lèvres chaudes,

c’est le sang de mon cœur que tu boiras

au cœur de l’orange sanguine.

*

Sonnets caribéens

(Westindische Sonette)

.

Curaçao

Avec de la pâte d’amandes et du meilleur chocolat Lindt

un pâtissier a bâti cette centaine de maisonnettes.

Canaux de vanille, chapiteaux de nougat

et façades croquantes en sucre.

Avec un coulis rouge de framboise

il a fait les toits, puis a répandu mandarines

et raisins secs comme autant de pierres dans les jardins,

ajoutant la prune et la noisette.

Et dans ce pays enchanté de Delft4 la sucrière,

aux maisons de pain d’épices, nous nous promenons,

trois enfants blonds et sages, main dans la main.

Mais à la fin il nous faut remuer les doigts,

il faut que nous grignotions nos sucres d’orge –

devant d’étranges sourires de Noirs dans l’embrasure des portes.

4 dans ce pays enchanté de Delft la sucrière : « in den Delfter Zuckerzauberland », ce qui renvoie, selon nous, non pas tant au sucre de pâtisserie des vers précédents que, cette fois, à la culture de la canne à sucre, culture que les Pays-Bas avaient développée dans cette colonie. (Delft est une ville des Pays-Bas.) – Une photo pour montrer à quel point la description poétique de Curaçao par H. H. Ewers est pertinente.

*

Au cimetière de San Juan de Porto Rico (Auf dem Friedhof zu San Juan de Puerto Rico)

Le terrain grimpait en pente douce depuis le fossé,

des roses rouges donnaient des baisers aux bancs de marbre,

dans les lauriers résonnaient un appel et une caresse,

des anges de pierre écoutaient le doux chant des oiseaux.

Chemins sinueux, tapissés par le lierre

rampant, épais, de tous côtés –

mais, au bout, là où le chemin se perdait,

un monticule d’ossements blanchis.

Pas d’argent, pas de sépulture ! – C’est là que reposent les proscrits,

ceux que n’honore nulle croix, nulle colonne,

bohémiens, mendiants, musiciens errants.

Ô comme le soleil brille sur ces crânes !

Je lève mon chapeau et salue ces confrères

qui n’ont pas payé leur dernier loyer.

*

Forêt vierge à Trinidad (Urwald in Trinidad)

Et je devrais tirer ? – Où donc la coupe de vie

ronde et pleine déborde-t-elle à ce point ?

– Ici volent des papillons grands comme l’éventail de Margot

et des colibris aussi petits que sa bouche.

Le sol vit, arbres et fleurs vivent,

de la mer souffle doucement une brise fraîche,

chaque fourré résonne de mille voix

qui veulent s’élever de toutes parts dans l’air.

Puis-je néanmoins croire ceux qui inventèrent

une chanson de paix pour la forêt ? Ô pourquoi

faut-il que mon œil ne manque rien de ce qui se passe ?

Meurtre au-dessus de ma tête, meurtre autour de mes pieds –

suis-je le seul qui sois peu doué pour le massacre ?

– Deux yeux luisent soudain – mon coup de feu retentit.

*

Fables

(Fabeln)

.

Jésus et le chien mort (Jesus und der tote Hund)

Au temps où le Christ vivait encore parmi les hommes,

il se rendit un jour au marché d’une ville étrangère.

Quand les apôtres tournèrent au coin de la rue,

ils virent un chien mort devant eux ;

on venait tout juste de le sortir de l’eau,

la pierre encore autour du cou ; la peau gluante,

trempée, couverte de boue, les yeux répandus

hors des orbites, le corps gonflé.

– Un disciple s’exclama : « Mon Dieu !

Peut-il rien y avoir de plus répugnant ? »

Un autre se boucha le nez :

« Par le ciel, qu’est-ce que cette charogne pue ! »

Le troisième : « Pouah ! il est déjà plein de vers,

ça grouille dans ce cadavre nauséabond ! »

Le quatrième : « Oh, ça me rend malade,

j’ai envie de vomir ! »

– Chacun d’eux exprima

son dégoût du chien mort.

Quand Jésus les rejoignit,

il regarda tranquillement le cadavre

et dit : « Regardez ces dents

qui brillent comme un collier de perles. »

– Cette histoire est contée par le Persan Nizami,

élève de Ferdowsi et maître de Djami,

le plus lucide observateur des mondes sereins,

aux antipodes de Schopenhauer.

Il nous enseigne ceci : aussi repoussante que soit l’ordure,

un Dieu et un poète en voient la beauté.

*