Tagged: poésie autrichienne

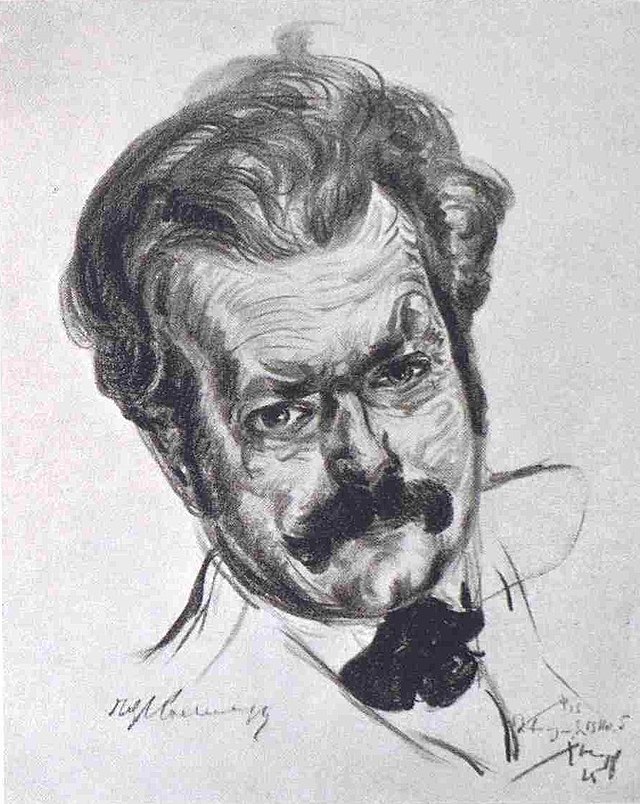

Ver Sacrum : La poésie d’Erwin Guido Kolbenheyer

Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962) est connu pour des romans historico-philosophiques mettant en scène des philosophes ou penseurs célèbres, à l’instar de Giordano Bruno (Giordano Bruno. Die Tragödie der Renaissance, 1903), Spinoza (Amor Dei, 1908), Jakob Böhme (Meister Joachim Pausewang, 1910), Paracelse (dans sa trilogie Paracelsus, son œuvre la plus renommée, 1917, 1922, 1926). De formation philosophique, il exposa sa vision du monde dans le livre Die Bauhütte (« Les bâtisseurs de cathédrales », 1926, publié dans une version remaniée en 1952) et d’autres textes de moindre étendue développant sa « métaphysique bio-naturaliste » (biologisch-naturalistische Metaphysik).

Sa poésie, le plus souvent de forme classique, occupe avec son théâtre le huitième volume de ses œuvres complètes, publiées par la Kolbenheyer-Gesellschaft en 1961. La partie consacrée à la poésie connaît en outre une édition à part sous le titre Lyrik.

En tant que poète, Kolbenheyer paraît influencé entre autres par Rainer Maria Rilke. Je l’écris à mon corps défendant car je ne suis pas un grand admirateur de Rilke, traducteur de Valéry et adoptant les mêmes tendances que ce dernier, sur lesquelles je me suis exprimé dans mon essai « L’art poétique sophistique de Paul Valéry » (voyez ici, ou, pour le Pdf, ma page Academia). La poésie de Kolbenheyer se rapproche de celle de Rilke par l’hermétisme, ainsi que par une certaine coloration « philosophique », ce qui n’est guère étonnant compte tenu de ce qui vient d’être dit de ses romans.

L’opinion de Thomas Mann sur Rilke, qui parlait de lui comme d’un « archi-esthète » (Erz-Ästhet), est évidemment infirmée par la dimension intellectualiste de cette poésie mêlée, car un archi-esthète ne peut être que celui dont l’œuvre est purement dans la sphère esthétique, tandis que Valéry et Rilke à sa suite ont au contraire introduit l’abstraction de la sphère dianoétique et ses moyens dans l’esthétique pure, adultérant les moyens propres de celle-ci et mettant fin à l’archi-esthétisme du modernisme poétique, auquel cette qualification s’applique seul. – Que l’on défende le recours à de tels moyens dans la poésie est une chose, mais qu’on décrive ce procédé comme de l’archi-esthétisme relève d’un aveuglement profond sur la nature de la poésie et de l’esthétique, lequel aveuglement ne s’explique que par le fait qu’il s’agit du jugement d’un auteur principalement de romans, et que la poésie est la seule littérature pure.

Ces réserves faites, ce qui peut rendre, de deux arts poétiques constitués sur de tels fondements post-modernistes, l’un meilleur que l’autre, c’est la qualité de la philosophie qui s’y trouve. Celle de Rilke consiste en la vaine tentative, comme chez Valéry, de rendre profond l’optimisme.

Les poèmes qui suivent, traduits pour la première fois en français, sont tirés du volume Lyrik, présenté ci-dessus, dans lequel les textes apparaissent sans indication de dates. Je les soumets dans l’ordre où je les ai trouvés, selon une constante pratique de cette série de traductions.

*

Le matin (Der Morgen)

Toi, rose de tous les instants,

lasse des parfums qui te voilent,

à peine détachée des étoiles,

ô floraison éveillée par la rosée,

comme je suis plein de ton

désir cristallin

de recevoir le soleil

depuis l’intarissable pureté.

Verse ton aube légère

dans mes feux obscurs,

qu’une prière éclose

sur l’étendue de mes mains !

Rose de tous les instants,

lasse encore de tes voiles,

penche-toi sur nous, libérée,

toi la plus pure bonté du ciel.

*

Déambulation bénie (Wandersegen)

Alors vous êtes à moi. Et les noms qui vous furent donnés,

inessentiels, n’ont plus cours.

Fleuve, vagues des collines, forêt, rochers,

et village et vallée, soyez-moi visage !

Nul bruit ne nous sépare. En doux poème de printemps

allez et venez et donnez-moi une vie de paix,

bénissez mes pas dans le bonheur de la marche.

Chantez la douce chanson de la mélancolie,

depuis les lointains, le tintement primordial :

nous étions un, autrefois ! Jamais

la détresse de s’épanouir ne revient sur ses pas – le chef-d’œuvre

qui nous conquiert devient éternel battement d’ailes !

Restez-moi, et à moi, en cette aurore,

dans l’attente, ouverts, un épanchement

de pressentiment dans la forme – un fluir ensemble.

Vous ne connaissez ma détresse, je ne connais la vôtre.

Posséder devient une chaîne, parole et droit deviennent la mort.

Que l’odeur des prairies au printemps soit notre loi.

*

Heure lasse (Müde Stunde)

La ronde des moustiques danse encore dans la lumière…

Un appel ! Un oiseau ! – C’était un cri d’alarme.

Comme si toutes choses reposant déjà dans le sommeil et le silence

avaient été effrayées par le hasardeux du réveil.

Rien – ce n’était rien. À travers les branches des sapins

le soleil filtre encore ses rayons cléments

et couvre de sa toile les diurnes visages.

Les coupes du rêve se remplissent.

Et la volonté se replie dans la pénombre,

me reconduit au halo de la lampe.

Merci, mon jour. Sois le bienvenu, silence :

berce mon cœur. Il se recueille – il est prêt.

*

Avant-printemps (Vorfrühling)

Oui, tout est prêt pour la fête,

entrouverture pleine d’attente.

La profondeur du tapis verdit la robe pâle,

les collines lointaines, couvertes de brume,

encore sérieuses, déjà promettent un souffle délicat,

tendre dans le rougissement des bourgeons.

Sur la glèbe repue incline le panache,

l’impatiente touffe printanière du noisetier

pleine de vert-doré suspendu, sa frondaison.

Suave, somptueux, le sang rayonnant du soleil

penché sur la terre illumine la fraîcheur humide,

comme si frémissait déjà dans les beffrois célestes

à toute volée un badonguement de cloches –

pourtant tout reste enveloppé de rêve, reste attente.

Du ciel bleu et clair fleurit,

comme l’ouate d’une voile vers l’ouest,

la lune, blanc nuage, encore éteinte.

Et tel qu’un salut de l’année accomplie†,

avec un battement d’ailes continu, silencieux,

un sombre essaim d’oiseaux vole vers les nids.

† l’année finie : L’année calendaire commence au milieu de l’hiver (1er janvier), mais l’année du cycle des saisons finit avec l’hiver et commence avec le printemps.

*

Pluie d’été (Sommerregen)

Elle tombe comme une vie, la pluie d’été.

Et sa musique résonne sourdement, ancienne,

pour que sur les parterres, les chemins au repos,

dans l’haleine de la maturation le fruit s’éploie.

Et avec elle résonnent les heures gardées secrètes,

tout remords expié. Elles devinrent légende :

dans l’étang noyées et muettes, disparues,

depuis longtemps détachées des cris de joie et des lamentations.

Mais elles remontent au grand jour, comme si n’était pas chantée faux

la chanson qui depuis longtemps voulait avoir disparu,

et la cloche ne s’est pas amortie

qui devait en annoncer la paix.

La vie tombe comme une pluie d’été.

Réveille-toi une fois encore dans l’herbe qui pousse

au parterre endormi sur le bord de chemins abandonnés !

Il est un désir qui brûle toujours et ne veut s’éteindre.

*

Recueillement (Einkehr)

C’est l’heure : en bleuissant, la lumière pâlit.

Dans la neige est étendue silencieuse – visage endormi –

la terre. Au-dessus de son rêve s’allume

l’étoile gardienne, qui ne connaît ni désir ni douleur.

Et toute chose s’ouvre à la profondeur.

Le batelier de la lune fait signe depuis sa barque d’argent.

*

Baume éternel (Ewiger Trost)

Sur ta douleur tout entière

pulse une danse étincelante de lumières.

Autour de la sanglante couronne d’épines de ton cœur,

des étoiles silencieuses tissent l’oubli,

agissent et tissent en éternelle clarté.

Dans les profondeurs de la nuit d’étoiles

donne repos à ton cœur frémissant.

Une constante élaboration couvre toutes les blessures,

éteint la flamme, rompt sa puissance de mort.

Crois, tes pères ont souffert comme toi.

*

À mon vieux noyer (Meinem alten Nussbaum)

Au-dessus de tes racines profondes,

qui trouvèrent il y a longtemps le sol

qui ne s’assèche : une terre

jeune que tu ne convoites point.

Les esprits silencieux de tes feuilles

tombent sur elle chaque année,

comme la bénédiction de mains généreuses

qui se passent de remerciements.

Et dans ta vaste couronne,

comme une douleur dissimulée avec art,

meurt éventée par la sombre frondaison

ici et là une branche lasse.

Une branche que plein de désir

nostalgique tu tendais autrefois vers le ciel.

Beau avec mesure et bienveillant d’ombre,

au soleil comme sous la pluie tu donnes

la réponse de ton être silencieux.

Et c’est comme si tu attendais,

encore en fleur, encore en fruit,

la venue de l’ultime orage.

*

Le pays de ta jeunesse (Jugendland)

L’heure vient, que l’espace de tes ailes

hardiment s’éploie à travers le vaste monde,

l’heure approche : au bord du ciel brillant d’étoiles

apparaît le pays de ta jeunesse, un rêve de paix,

et entre lui et toi – un champ en friche.

Où est ton grain ? Gaspillé un peu partout.

En pays étranger il a poussé pour faire du pain étranger.

Les gelées ont presque brûlé la tenace mauvaise herbe.

Ton champ veut le repos. Du dernier thym

une haleine lasse. Et la patrie te manque.

Ta joie et ta douleur, tu ne les entends plus !

Une rumeur de source plus profonde en couvre le bruit.

Murmurent-ils encore dans ton sang, les bouleaux de ton enfance ?

Si hardi que tu sois, sagace, éprouvé, vieux –

tu entendras la source. Tu restes son fils.

*

Roses tardives (Späte Rosen)

Si épanouie que soit votre floraison – je ne vous crois plus.

Le vent balaie la jaune course froufroutante

autour des niches de mon chemin. Froid et vide

demeure le jour. Mais vous, vous osez flamboyer.

Vous, mes roses, qui êtes là comme les heures

inabouties de ma jeunesse,

comme si la pression du sang ne pouvait s’atténuer –

et qu’était vrai éternellement ce qui n’était que rêves.

Vous, menacées par le givre, tendez-nous votre abondance !

À deux mains je vous saisis et presse

contre vos langues de feu mon visage.

Mon souffle secrètement las ne me trahit point.

Ne faites qu’éclore ! Croire me devient-il difficile ?

Vous ouvrez une chose emportée par le vent, que je ne peux oublier.

*

Éternellement nouveau (Ewig neu)

Enfant, mon cher enfant,

dois-tu des mêmes tourments

si sauvages, insensés

colorer les rayons de ton matin ?

Écoute mes paroles d’ancien,

regarde-moi, j’ai souffert,

me suis jeté par-dessus bord aussi,

engagé dans le bruit et la lutte

non pour triompher, non pour une récompense.

Pour me sentir, oser être moi-même,

j’ai voulu supporter la douleur, les sarcasmes amers,

les blessures sans victoire.

N’était-ce pas assez ?

Te faut-il tout recommencer ?

Ce qui m’a rudoyé te rudoiera-t-il ?

N’ai-je rien pu gagner pour toi ?

Rien, si ce n’est le sillon

que le vent a donnée à la graine :

porteur seulement, aile seulement,

pour la vie originaire.

*

Le pays natal (Der Heimat)

En silence, ô mon pays, salut,

mille fois salut, vallée de mon enfance !

Loin et seul, je sais que tu es à moi

et as longtemps attendu le fils qui revient

et reste pour toujours et se repose et – se repose pour toujours.

*

Élégie du sapin de Noël (Christbaumelegie)

Ndt. En Autriche et dans le sud de l’Allemagne, on appelle Christbaum, c’est-à-dire arbre du Christ, le sapin de Noël.

Arbre du Christ, enlève ton habit de paillettes,

redeviens humble et vert.

La charmante nuit de Noël est finie,

le monde restera couvert de neige

quelques semaines encore puis refleurira.

Trois rois ont descendu la rue,

tu as vu l’étoile briller

et perdu quelques centaines d’aiguilles.

Le poêle menace, sépulcre de tes scintillements :

encore une fois il te faut étinceler.

Pour la turbulente Christel, la petite Ulla,

tu chaufferas chemisettes et bas.

Ton odeur de forêt bénira la pièce ;

tu seras un véritable arbre du Christ

jusqu’à la dernière bûche.

Alors les tourbillons du vent prendront

au sortir de la cheminée ta dernière volute

et porteront cette odorante fumée de sapin

haut dans les nuages, en action de grâce,

au cher enfant Jésus.

*

L’arbre perd ses feuilles (Baum im Entblättern)

Des feuilles qui tombent, de la pluie verticale

les branches libérées se tendent vers le ciel,

elles connaissent la floraison, la maturation et la bénédiction,

sentent l’orage et remuent à peine.

Elles ont porté ce dont d’autres ont joui,

dans le confort de l’ombre beaucoup de nids reposaient.

Mais déjà les bourgeons couvrent un croît futur,

en sommeil pelotonné dans la ramure dévouée.

Les sèves insistantes déclinent, se dérobent.

Dans le cercle des forces, du sang jusqu’au fruit,

elles consolident sous l’obscurité de l’écorce

la niche circulaire et fermée des saisons.

La vie, c’est donner à pleines mains capables !

Ainsi grandissent la frondaison, les racines

sans remerciements ni regrets. Une pieuse prodigalité

fonde le mur, couvre le pays et la maison.

*

Il neige (Fallender Schnee)

Que peut-il y avoir de plus doux, chute bénie !

Nul souffle, toi seul dans ce flottement descensionnel

depuis la blanche clarté. La vie écoute craintive

sur la terre les cieux pieusement moutonner.

Autour des troncs nus s’étendent les sombres couronnes

qu’enveloppe ce duvet mou, de plus en plus épais,

elles qui berçaient, joyeuses de soleil, l’abondant

murmure des feuilles et des fleurs, les bourdonnements et les ailes.

À présent le silence devient bonheur. Pris d’une envie de dormir,

le buisson et la haie attendent, tandis qu’augmentent grâce et clarté.

Été, printemps, automne, dissous en rêve, écument,

la mort et la vie sont au giron obscur suspendues.

Mon visage vers le ciel, assoiffé de lumière !

Laisse les flocons par milliers toucher ton front, tes mains

et faire monter des larmes chaudes à tes yeux ouverts ;

laisse le plus pur des baisers mouiller tes lèvres chaudes.

*

Observance (Heiligung)

Ta paix est tout entière dans le travail constant,

un Moi ne peut apaiser la suprême nostalgie.

Tout le courage de croire, toute la force de l’humanité

est dans l’agir, délaissée la volonté.

La volonté banquète. À ses rêves laisse-la.

L’acte plein d’amour ouvre les portes.

Ouvre-toi ! Laisse joyeusement déborder,

et ton moi craintif deviendra Soi.

Apprends seulement à oublier demain.

C’est de plus loin que vient le cœur.

Mesuré à l’étroitesse de l’heure,

nourrir le désir de créer est un fardeau.

Dans le Tout jette ton libre Mien,

et dans toute étendue cherche-toi.

Du seul silence non rédimé du cœur

ce qui t’est le plus propre t’irradie.

*

Ver Sacrum

C’était plus encore, ce que vous avez donné,

offert à votre peuple,

comme la fleur dans le verre d’une divinité dévorante,

c’était plus que votre vie.

Car en vous reposait,

pas encore délivré mais dans une force germinale en attente,

ce que pour des milliers d’âmes assoiffées

aurait pu le plaisir, le rafraîchissement, le baume

dans la libération de votre œuvre future.

Une fois seulement, seule et en chacun de vous,

elle serait éclose, comme une bénédiction. Et ceux qui l’auraient reçue

dans la profondeur la plus vivante, la profondeur de la nostalgie,

mille fois auraient auprès de vous gagné

une vie lumineuse dans le bonheur,

plus riche.

Ce plus haut point donné à l’homme, dans la lumière,

dans la nécessité et la joie de créer,

vous l’avez sacrifié à votre peuple, car la lumière vous a quittés,

votre œuvre future.

Ce qui depuis longtemps grandissait en vous,

pressenti, conservé, promis,

ne peut plus vous être compté :

non accompli, manqué, perdu

avec vous.

N’est plus à vous.

Vous n’êtes devenus pour nous

qui vivons encore à la lumière

rien d’autre qu’une trace effacée.

Vous êtes le signe de la loyauté,

de la vie créatrice à venir.

Votre sacrifice est une image

de cette foi la plus sainte.

*

Élégie viennoise (Wienerelegie) [Traduction de trois poèmes sur cinq]

III

Vers toi battait mon cœur comme une source contenue,

sans but mais sachant que de la roche éclatée

le clair courant s’accomplit,

est consacré, Université !

Précoce ardait mon optimisme, une impulsion à peine soutenable

pressait mon pouls jusqu’à la douleur, exacerbait mon souffle :

tu étais libération et salut

plus que rêve, Université.

Jamais pied plus intimidé ne foula le seuil de ton aula,

jamais cœur ne battit plus désireux de ton remède ;

tu t’ouvris, découvris

dans l’exaltation ton sein maternel.

Partout où dans sa quête fébrile mon esprit chercha et trouva,

ton domaine m’offrit un bonheur en germe

et la connaissance s’ouvrit comme une plante

et je me reconnus.

Pays de l’éclosion heureuse, ton éclat rayonne toujours

sur moi dans la vallée qui s’assombrit. Mes yeux sont

toujours dans les tiens, même quand

ta bouche reste silencieuse, amère dans l’accomplissement.

Il y a longtemps que je suis retourné chez moi. Je semai mon automne

à poignées dans ton champ, un son de ton souffle,

et j’accomplis la nostalgie.

Elle reste à toi, Université.

IV

Comme presse mon désir, si chaud de sang et jeune !

Comme si ces années lointaines devaient,

d’ici jusque là-bas saut d’un instant,

à nouveau s’épanouir au matin.

Le flux précipité d’une rue se tait,

noyé derrière de vieux portails,

au Herrenhof un mendiant joue sur son violon

un air à moitié effacé, ivre de souvenirs.

Et dans les rangées de maisons abandonnées –

d’un baroque fané, pâle –

le vieux Steffl grisonnant invite à l’intérieur,

silencieux et placide comme les ancêtres.

Il sait ce que c’est, quand le temps et l’esprit

passent de la jeunesse à l’âge mûr,

mais cernée de pierre une cloche

a gardé le même son.

Le son de son premier âge de cloche,

encore sourd du flux brûlant de la fonte.

Comme s’élance dans la vaste splendeur

sa voix, l’appel d’un géant !

La tour en tremble. La cloche vrombit.

Le changement constant – est oublié.

Rêve et renoncement, expiés et réconciliés.

Seule la nostalgie vibre neuve et sans mesure.

Elle porte une floraison si chaude de sang et jeune,

comme si devaient ces années lointaines,

d’ici jusque là-bas saut d’un instant,

à nouveau s’épanouir au matin.

V

Toujours jeune et belle, comme le premier amour,

te vois-je, source de la vie éclose,

car le monde s’est ouvert à moi ainsi qu’un pays de Cocagne,

Vienne de ma jeunesse.

Je fus étranger dans le regard des autres,

leurs saluts restaient étrangers partout où j’habitais.

Seule la vallée de mon enfance, par-delà les années,

me salue comme tu le fais.

Trois fois a verdi la victoire dans l’essor de la vie,

trois fois les lauriers et la couronne :

instinctivement la vie du destin ancestral a germé –

sans savoir –, l’enfance.

Hardie, elle attend la plénitude de son héritage,

pour lequel son optimisme s’est lancé dans la tribulation de son peuple,

cet optimisme de la jeunesse, qui la première tresse la guirlande

de l’amour créateur.

Temps bénis de la patrie de notre enfance, en maturation !

Espérant sans rêve, oui, s’éveillant du rêve,

pour l’homme doit s’accomplir le franchissement de ce seuil ultime

au-delà du bonheur.

Enfance : enveloppée de lumière, un nuage matinal,

absorbée dans la totalité, le don du pressentiment…

Jeunesse : bouche éveillée près de la source murmurante,

annonciatrice de vie…

Coiffant d’un feuillage sombre : dernière des couronnes…

Tu contraignis tête et cœur à l’action,

tu fus la première à élever à la vérité la source de la jeunesse

devant ma conscience.

Éternellement jeune et belle, comme le premier amour,

jeune seulement car tu es l’amour et – loin de toi

ma nostalgie fleurit pour toi qui as réalisé mon destin,

Vienne de ma jeunesse.

*

Tu dois faire un bout de chemin… (Du sollst ein Wegstück…)

Tu dois faire un bout de chemin avec moi,

regarder mon étoile et la tienne

haut dans notre ciel

tissant des rayons merveilleux.

Mets ta main dans ma main,

lève les yeux, oublie le sable rude

et la brûlure de tes pieds !

Nous voulons du courage.

*

Si dénuée de grâces… (Mag sie ungesegnet scheinen…)

Si dénuée de grâces qu’elle paraisse

en ses fatigues quotidiennes à l’intérieur d’un cercle étroit,

ce n’en est pas moins la meilleure façon

d’unir nos vies.

Le monde a beau se détruire lui-même,

misère, affliction dans les rues sévir,

un foyer nous est resté

et tu dois en faire un cadeau de Noël.

Si ce ne sont des exploits

mais de petits soucis sans fin,

sans louanges, de nos mains

s’écoulent nos plus grandes faveurs.

Le chemin dans la brume : Poésie de Franz Karl Ginzkey

Franz Karl Ginzkey (1871-1963) est un poète autrichien. Il fut officier de l’armée austro-hongroise, la kaiserliche und königliche [k. u. k.] Heer, « l’armée impériale et royale », ainsi nommée en raison des deux couronnes que réunissait l’empire d’Autriche-Hongrie encore célèbre en France aujourd’hui grâce aux films d’Ernst Marischka sur l’impératrice Sissi.

Depuis 1965, l’un des poèmes de Ginzkey, O Heimat, dich zu lieben… (Ô pays, t’aimer…), est, sur une musique de Beethoven, l’hymne officiel du Land de Basse-Autriche.

Sa poésie, versifiée, est qualifiée de néoromantique. Il est également l’auteur de romans et de nouvelles. Son livre Hatschi Bratschis Luftballon (La montgolfière d’Hatschi Bratschi), de 1904, est un des grands succès historiques de la littérature pour la jeunesse de langue allemande. Il s’agit d’ailleurs d’un conte en vers rimés, rareté digne d’être relevée : quelle autre œuvre pour la jeunesse, hormis les chansons, est-elle de nature à donner aux enfants le goût des vers et de la versification ? Ce livre est encore aujourd’hui réédité, non sous sa forme originale, cependant, mais avec des arrangements politiquement corrects : les sauvages rencontrés dans une île au cours du récit ne sont désormais plus des personnes de couleur mais des singes (il ne manque plus qu’à faire du Vendredi de Robinson Crusoé et de sa tribu anthropophage des singes également) et le terme « Ottomans » ou « Turcs » a été remplacé par je ne sais quelle expression vague. Le droit des éditeurs à publier un tel produit sous le nom de Ginzkey est parfaitement inconcevable : ils devraient être contraints de ne mentionner ce qu’ils publient là que comme étant « d’après F. K. Ginzkey », mais nous refermons cette parenthèse.

Les poèmes qui suivent sont tirés de l’édition de 1922, révisée, du recueil Befreite Stunde (L’heure libérée). Comme l’indique l’éditeur, des poèmes écrits pendant la guerre ont été retirés (la première édition date de 1917) et la seconde partie du volume est consacrée à des poèmes tirés de précédents recueils entre-temps épuisés. Dans notre sélection, ces poèmes plus anciens commencent avec le Chant de celui qui n’a pas eu de mère.

*

Chemin et destination (Weg und Ziel)

Mon chemin ne conduit vers aucune destination

car toute destination n’est qu’illusion et jeu.

Si je devais me confier au but,

je ne saurais pas regarder le chemin.

Le chemin est profondeur, est destin,

est moment accompli, parfait.

Les frivoles, la multitude

pâtissent à cause du but.

Précieux, fidèle chemin !

tu me conduis par-delà ponts et roches,

passant les bornes milliaires des années,

sans aucun but, dans le merveilleux.

*

Le livre (Das Buch)

Mon âme reçoit une visite :

un beau livre plaisant.

Je le porte avec précaution sous la lampe,

car peut-être y a-t-il un homme à l’intérieur ?

Mais les hommes naissent de menues graines.

Peut-être est-ce alors seulement un homme de lettres.

Mais non, pardieu, qui l’aurait dit,

c’est bien là un homme, qui pleure et qui rit.

Il passe avec moi ce moment,

plus vivant que s’il était présent.

Je découvre, apprends à connaître

les aspirations et les peines d’une âme.

(Ce n’est pas très éloigné

des nostalgies et chagrins de la mienne.)

Ainsi le chagrin se sent-il ému par le chagrin,

comme les vagues se heurtent aux vagues

et, tombée la dernière barrière,

déferlent dans le fleuve du monde.

Avec la gratitude d’une âme comblée,

je conduis ce nouvel ami dans la bibliothèque.

C’est là que sont mes amis.

Qui parle de solitude ?

*

Christ (Christus)

Comme est étrange ce qui m’arriva enfant :

bien que je ne comprisse rien de toi,

tu m’étais mystérieusement proche

et me tendis la main.

À présent, alors qu’au plus intime m’a touché

la profonde force de ta sagesse,

depuis longtemps tu planes au loin comme une bonne étoile

au-dessus de mon paganisme.

Pour l’âme qui réfléchit à cela

peu à peu se fait jour une certitude :

seul te gagne complètement

celui qui t’a d’abord perdu.

*

L’âme se meurt (Die Seele stirbt)

Leur chasse les conduit toujours en avant.

La fièvre de l’or est leur seule pensée.

Des millions d’hommes étouffent et crient :

C’est ici ! C’est là !

Pendant ce temps, dans chaque poitrine

sonne une petite cloche, entendue de personne.

La cloche est un avertissement, elle dit :

L’âme se meurt ! L’âme se meurt !

Mais nul n’en perçoit le tintement.

Leur folie les rend complètement sourds.

*

Jeune fille mourante (Sterbendes Mädchen)

Un nuage vole dans le ciel

au-dessus des montagnes et des plaines.

La lumière du soir est comme

une opale étincelante.

La jeune fille dodeline de la tête

tandis que le nuage s’éloigne.

En un merveilleux voyage

son âme le suit.

Elle sent un mouvement de berceau,

regarde autour d’elle comme en rêve,

voit à ses pieds

les paysages et la mer.

Dans son bateau argenté

à la fuite rapide,

ayant la nostalgie de son pays elle se hâte,

immobile dans la lumière rouge du crépuscule.

Reviendra-t-elle,

celle que nous avons tant aimée ?

Qui entreprend ce voyage

ne veut point de retour.

C’est à Celui qui tient tous les fils

de la conduire

hors de nos ténèbres,

où le veut Sa volonté.

*

Un olivier au lac de Garde (Ölbaum am Gardasee)

Dans les célébrations du jour finissant

l’olivier porte un habit lilas.

Dame soleil le lui a taillé

dans les parfums de rose et la neige.

En bruissant il la remercie

avant que dans le lac elle se retire.

De cet arbre, mon cœur, apprends

à être heureux dans la lumière et l’espace.

Car il a bu le soleil

jusqu’à la fin de son temps ;

à présent recueilli dans la gratitude,

il quitte son habit de gala.

*

Résurrection (Auferstehung)

Jamais le printemps n’a tant saisi mon cœur

qu’en ce jour, quand sous la glace a résonné

en cadences à la voix argentée

la joyeuse chanson de l’eau.

Et tandis qu’avec des craquements l’écorce rompait,

là-dessous le printemps criait d’une voix claire,

et la glace se mit à nager en suivant l’eau,

chantant d’une voix claire elle aussi.

Ô glace qui disparais en chantant !

Comme est grande, ô printemps, ta force !

Ô parole profonde qui renais

et proclames : Tout est accompli !

*

Solitude d’hiver (Winterliche Einsamkeit)

Dans l’agitation confuse des flocons

de cette grise journée d’hiver,

je regarde avec les yeux de l’amour,

appuyé sur mon bâton de marche.

Si c’étaient des âmes

qui volètent de-ci de-là,

s’engendrent dans l’air gris

et à la fin frissonnent dans leurs tombes ?

Parmi ces millions de particules,

mes yeux en ont choisi une,

et déjà je l’appelle mienne,

suivant sa trace tremblante.

Mais dans cette agitation confuse,

en dansant elle se perd

et la nostalgie de mon amour

ne voit plus qu’un océan de flocons.

*

Chansons de la vie conjugale (Ehelieder)

I

Il n’a pas connu les femmes,

celui qui n’en a vu que les danses légères

et les guirlandes de fleurs

qu’elles répandent d’une main pleine de grâce.

Un jeu charmant peut certes

unir des cœurs dans la joie,

mais dans les heures douloureuses

le désir voit peu de choses à son goût.

Seule la peine unit les âmes.

C’est elle qui les liera

de façon qu’ils surmontent facilement l’opprobre

qui s’appelle la vie de tous les jours.

II

L’homme dont une femme devient la maison,

celui-là connaît des merveilles,

comme un pèlerin qui après des années

est de retour car il ne s’est point perdu.

Et tout comme ne connaît sa maison

que celui qui en a la fidèle nostalgie,

l’amour se renouvellera sans cesse,

à chaque moment qui les sépare.

C’est donc une heureuse nouvelle

que se donnent toujours ces deux-là,

et c’est qu’ils surmonteront facilement l’opprobre

qui s’appelle la vie de tous les jours.

III

Pardonner vaut mieux qu’exiger.

Et cela ne doit point nous affliger

car s’exercer au pardon,

c’est devenir mûr pour l’amour.

Quand l’amour aspire à la durée,

il devient un doux jardin,

avec maintes fleurs

dont prendra soin une main attentive.

C’est quand l’amour parvient à cela

qu’il trouve sans difficultés la bonté

et surmonte avec confiance l’opprobre

qui s’appelle la vie de tous les jours.

*

Le chemin dans la brume (Weg im Nebel)

Plongé dans l’énorme sphère,

je marche en grelottant.

Au cœur de l’immense pellicule,

enveloppé de brume glacée.

Où je vais je ne saurais dire

car le monde passe près de moi

sans que j’en reconnaisse rien,

sans même savoir s’il monte ou descend.

Un étroit chemin au milieu du brouillard,

visible seulement par petits bouts,

va sous mes pas,

aveugle, comme absorbé en lui-même.

Et si quelqu’un me demandait

quel est le sens de mon voyage,

je lui dirais de moi la même chose :

je marche vers moi-même.

Car cette marche prisonnière de la brume

m’apparaît à présent comme un symbole :

chacun est à soi-même sur cette terre

le but de sa terrestre errance.

*

Chant de celui qui n’a pas eu de mère (Lied des Mutterlosen)

Ô celui qui n’aime point l’azur du ciel

supporte sans difficulté le crêpe des nuages.

Et celui qui ne sait pas ce qu’il possédait

ignore aussi ce qu’il a perdu.

Je n’ai pas connu ma mère, elle est morte

alors que j’avais seulement quatre mois.

On planta sur sa tombe un arbrisseau,

devenu un arbre aujourd’hui.

C’est là que depuis longtemps elle dort.

Sur sa sépulture une stèle

me dit : Celle qui repose ici

est ta défunte mère.

Ô si je pouvais m’affliger

au bord de ce tombeau.

Mais mon cœur ne peut pleurer

un être qu’il n’a jamais connu.

Aussi souvent que sa bouche pâle

ait touché mes jeunes lèvres,

aussi souvent que pour moi de ses yeux

soit tombée la bénédiction d’une larme,

aussi souvent qu’elle ait incliné ma jeune tête

contre son visage fiévreux,

aucune larme ne coule pour elle car,

hélas, je ne l’ai pas connue.

Tout comme demande l’aveugle de naissance :

Dites-moi comment est l’éclat du soleil,

mon cœur aveugle de naissance demande :

Qu’est-ce que l’amour maternel ?

Un pressentiment en moi répond

que c’est un bonheur sans nom,

le plus grand qui soit, que j’ai perdu

et qui ne reviendra jamais.

Mais quand, après les fatigues de la journée,

mon âme lasse va se coucher,

une femme pâle aux cheveux blonds

se tient la nuit près de mon lit.

Elle me regarde comme un personnage de conte

et contemple au fond de mon cœur.

Elle me fait signe de la main tristement.

Serait-ce ma défunte mère ?

*

Comment cela se fit (Wie es kam)

Il frappait à la porte des cœurs,

entendait qu’on disait : Entrez !

demandait alors un peu de pain.

On lui donnait une pierre.

C’est ainsi qu’il reçut pierre après pierre.

Il les ramena chez lui

et bâtit un mur

autour de son propre cœur.

*

À la tranquillité (An die Stille)

Comme tu me manques,

grande, sérieuse tranquillité,

quand je pressens en moi ton existence

et que ma volonté va s’endormir.

Ton royaume n’est pas de ce monde,

pourtant m’a souvent été donné

que tu m’accompagnes

de ta paix sublime.

Tu es si grande ! Qu’est-ce qui t’égale ?

Ah, tout croît et se traîne

péniblement vers la perfection.

Toi seule es parfaite depuis toujours.

Tu es si sainte ! L’âme est constamment

saisie de crainte

quand elle marche à travers tes solitudes,

pleine d’appréhension et de nostalgie pour son foyer.

Tu es si sérieuse ! Dans les lieux les plus calmes

tu t’offres en signe de bienvenue.

Là, aucun souffle, aucun soupir ne frémit,

tu viens du royaume des morts.

Comme tu es vraie ! Au royaume de Dieu,

quand ma volonté s’endormira,

qu’est-ce qui est à soi-même éternellement fidèle

comme toi, grande, auguste tranquillité ?

*

La violette (Das Veilchen)

Les jeunes filles sont au monde

ce qu’aux prés sont les fleurs.

Envole-toi, mon cœur, envole-toi,

cueille-t’en un bouquet.

Et mon cœur s’envola

pour cueillir un bouquet.

Comme est ce vaste monde

abondamment paré de fleurs !

Les roses, rouges de feu,

les lys, fervents et bons,

les primevères, belles comme un mois de mai !

Mon cœur volait, volait.

Sur une paisible prairie,

une violette dans la rosée.

Je ne sais comment cela se fit,

mon cœur n’en cueillit point d’autres.

*

Silence d’hiver (Winterstille)

Doucement, doucement tombe la neige.

Le monde est endormi.

Aussi loin que porte le regard

s’étend une tente blanche.

Doucement, doucement tombe la neige.

Comme sont silencieux la forêt et les champs !

Seule l’âme sent, quand elle rêve,

le souffle de la nature.

Doucement, doucement tombe la neige.

Parmi les flocons sans nombre flotte

une invisible main

tissant un linceul.

Doucement, doucement tombe la neige.

Tu peux entendre le bruit

que fait une larme qui tombe

ou le cœur qui se brise.

*