Tagged: poésie lusophone

La lyre de Néron et autres poèmes de Gomes Leal

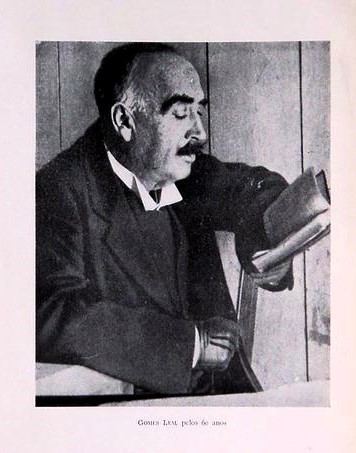

Antόnio Duarte Gomes Leal (1848-1921) est un des grands représentants de la bohème lusitanienne à l’époque du décadentisme. Bien qu’il contribuât à divers journaux, cette activité ne lui rapporta jamais de quoi vivre, pas plus que sa poésie ; il vécut entretenu par sa mère jusqu’à la mort de celle-ci en 1910, à la suite de quoi il tomba dans un dénuement extrême, vivant même dans la rue, avant que l’écrivain Teixeira de Pascoaes ne lance un appel public auprès de l’État pour accorder une pension au poète, laquelle lui fut en effet accordée, très modique (sans commune mesure avec celle que reçut à vie Henrik Ibsen encore jeune, vers trente-sept ans, du Parlement norvégien).

Auparavant, en 1890, Gomes Leal avait fait de la prison pour un pamphlet contre la monarchie, qui lui valut aussi quelque notoriété. Il s’agissait de la question africaine. En Afrique, l’Angleterre voulait un couloir de possessions territoriales, une continuité du nord au sud, tandis que le Portugal souhaitait une continuité de la côte est à la côte ouest, entre le Mozambique et l’Angola, l’ensemble territorial ainsi revendiqué étant connu sous le nom de « carte rose » (mapa cor-de-rosa). Les Anglais parvinrent, à la suite d’un ultimatum, à imposer leurs revendications à la monarchie portugaise, qui fut alors vivement critiquée pour sa faiblesse par le camp républicain. (On notera qu’une confrontation semblable entre la France et l’Angleterre quelques années plus tard, avec notamment l’incident de Fachoda, entraîna une dénonciation du régime républicain pour faiblesse par les royalistes français. Plus généralement, alors que la pensée royaliste en France dénonce la république comme un régime faible, c’est la monarchie qui, au Portugal, essuyait de telles critiques de la part des républicains, en particulier, il faut le souligner, sur la question coloniale.)

Le républicanisme de Gomes Leal était fortement teinté de socialisme proudhonien, ce dont témoigne par exemple le poème Le vieux monde ci-dessous.

Les textes qui suivent sont tirés du recueil Claridades do Sul (Clartés du Sud) de 1875. Certains poèmes du recueil, attaquant le christianisme, ont été par la suite formellement reniés par le poète. Ils présentent du reste un caractère assez didactique qui ne les rend pas particulièrement intéressants sur le plan littéraire. Gomes Leal n’a cependant pas renié l’ensemble de sa poésie pendant cette période, bien qu’elle baignât tout entière dans la même atmosphère intellectuelle ; il est vrai, toutefois, qu’il ne fut pas un athée des plus rigoureux, et qu’ici et là dans son recueil on perçoit une certaine forme de sensibilité religieuse et même d’attachement aux doctrines et au surnaturel chrétiens. Les poèmes philosophiques athées ne sont pas majoritaires, loin de là, et le recueil est d’ailleurs assez volumineux, et riche, pour que nous envisagions d’y retravailler plus tard pour un second billet de traductions.

NB. S’agissant des citations en exergue à certains des poèmes, nous ne les avons traduites que lorsque ces citations étaient en portugais ; nous les avons laissées dans la langue originale autrement (certaines sont, du reste, en français).

.

*

La lyre de Néron (A lyra de Nero)

Dans ses jardins païens, parmi d’humaines torches,

sur les cordes dorées de la lyre d’ivoire,

Néron venait chanter, la nuit, sous les étoiles,

des élégies d’amour, des cantiques thébains.

Cette lyre du Mal qu’ouïrent les Romains,

qui chantait devant le feu, les maisons incendiées,

et parmi le deuil, les bouffons, les banquets dissolus,

quels mystères n’a-t-elle pas vus, épouvantables et profanes !

Et pourtant, malgré sa lamentable histoire,

si les siècles ont passé, elle vit encore, la Lyre

du libertin royal, du lyrique histrion…

Son chant nous saisit toujours, nous l’écoutons sans crainte,

et, ô terreur ! moi qui aime le Fort et le Juste,

parfois je l’entends aussi !

*

La belle fleur bleue (A bella flor azul)

Qui sait, madame, où naquit ce beau lys blanc ? (Vieille comédie italienne)

Je ne suis pas le triste et fatal Baudelaire ;

mais j’analyse le soleil et décompose les roses,

les forts et cruels dahlias glorieux,

– et le lys qui ressemble à un sein de femme.

Tout ce qui existe ou fut, meurt pour renaître ;

Sur le tombeau les belles plantes se portent bien,

et, dans l’harmonieuse forêt des choses, un jour,

qui sait ce que je serai, quand j’aurai cessé d’être !

La Mort naît de la Vie – la Vie qui est un rêve !

La fleur de pourriture, la beauté de l’horrible,

et chacun de nous : le mystique cyprès le couvrira !…

Et, ô ma sphinge, la fleur pâle et bleue

que tu portais sur le sein hier au bal,

je l’ai cueillie d’un sol où la peste a passé.

*

Lycanthropie (Lycanthropia)

L’auteur a remarqué que la mort de ceux qui nous sont chers, et généralement la contemplation de la mort, affecte bien plus notre âme pendant l’été que dans les autres saisons de l’année. (Paradis artificiels)

Nuages du soir, azur profond, serein !

Étoiles impollues, orangers !

Vous ne valez pas à mes yeux son rire charmant

ni ces beaux et languides cernes !

Jamais plus… je sais bien que jamais plus…

je n’entendrai ses soupirs dans l’air silencieux,

à sa fenêtre le soir, près de sa broderie,

et parmi les myrtes de l’automne… Jamais plus !

…..

Quand, au crépuscule, les pénétrants

parfums des plantes flottent dans l’air

et que les rouges nuages singuliers

prennent des formes oniriques, changeantes,

quand dans l’azur une élégie mystique

nous jette parmi de lugubres chimères,

je songe alors – ô sphères rutilantes !

à celle qui déjà mange la terre froide !

Alors, dans cette vague somnolence

– où la terre disparaît ! –,

sa forme me paraît plus immortelle,

plus cruelle, et sans fin cette absence !

Nuages du soir, azur profond, serein !

Étoiles impollues, orangers !

jamais plus ne me donnerez son rire charmant

ni ces beaux et languides cernes.

Quand donc, ô grande et sainte Nature,

pourras-tu me consoler

– de celle que je ne pus jamais aimer !

incroyable, ô sinistre cruauté !

De celle que peut-être, joyeuse et folle,

j’eusse aimée – que, c’est certain, j’ai tant aimée –

mais qui était pauvre et seule, et dont la bouche

avait la couleur rouge d’un œillet éclos !

Dont la voix était douce comme un rayon de miel,

voix qui touchait les cordes les plus secrètes !

qui nous rendait le cœur esclave,

et dont les yeux étaient… de fidèles tulipes noires !…

Nuages d’août, azur profond, serein !

Étoiles impollues, orangers !

jamais plus ne me donnerez son rire charmant

ni ces beaux et languides cernes !

Jamais plus… Ah, mais non, un jour viendra

– jour libéré des viles convenances ! –

où nous serons enfin unis sous la terre glacée,

et je te trouverai, ô paix, dans les saintes efflorescences !

*

Palais anciens (Palacios antigos)

À Antero de Quental

Fidèles, bons châteaux bâtis sur les rochers,

noircis par les contorsions du vent, la pluie,

que nous allons admirer dans l’angoisse des crépuscules,

avec vos grandes salles féodales aux portraits d’ancêtres,

que faites-vous, debout comme, dans les brouillards,

les antiques héros et l’ombre des guerriers ?

Une grande tristesse, énorme, vous habite !

Pourtant, l’âme des anciens temps palpite encore en vous,

réveillant l’émotion des chroniques martiales ;

et malgré la ruine, l’herbe et les lianes qui vous recouvrent,

comme un noble désir dans les âmes dévastées,

il pousse, dans le vent, une fleur sur les terrasses !

Le lierre parasite a conquis vos murs !

La moisissure se niche dans les coins sombres,

tout dort dans la paix des choses silencieuses ;

et dans les vieux jardins d’où sont absentes les roses,

seule résiste encore aux injures du temps

une Vénus de pierre attendant parmi les arbustes !

Partout règne le silence et l’abandon lugubre

des choses qui déjà dorment du grand sommeil,

évoquant encore en nous les anciens chevaliers ;

et, dans les bourrasques, les grandes tentures,

au milieu de notre vision des époques sublimes,

s’agitent au clair de lune, rouges comme des crimes.

Mais le poète entend ces douleurs,

et les solitudes muettes, les vastes corridors,

les bonnes châtelaines à leurs fenêtres gothiques

ouvertes toute la nuit pour regarder les étoiles ;

lui seul connaît le soupir et le gémissement des portes

– et désire parfois être la poussière des choses mortes !

*

Dans la nuit (De noite)

À João de Deus

Il revenait de la neige, des travaux

violents, pénibles de la houe ;

chantant à mi-voix le long des sillons.

Sa femme blonde, malheureuse, résignée,

cousait à la lumière. Le vent rude

battait contre la porte mal fermée.

Près d’elle se trouvaient un Christ, un buis bénit,

et une estampe en couleur de la Vierge

levant pleine de chagrin ses yeux au ciel.

Un banc en bois de pin, cagneux,

branlant du pied, une lampe ;

compagnons de cette vie noire.

L’homme, haut, pâle, brun de cheveux,

entra ; il avait les traits brûlés, durs

de ceux qui travaillent tout le jour à la houe.

La femme l’embrassa. Les lignes pures

de son visage déjà marqués par la tristesse

de grandes et secrètes amertumes.

Elle avait beaucoup pleuré sur le dénuement

de cette existence ! Peut-être rêvé

autrefois à des palais et des richesses !

Il se coucha dans un coin ; fatigué

de se lever à l’aube, tous les jours,

dès que volaient sur le toit les pigeons.

Dehors, de grands nuages sombres

sur l’horizon pesant ; il resta comme il était.

Les nuits étaient âpres et froides.

Elle le couvrit d’une mince couverture,

vieille et trouée ; sur le toit

on entendait, sonore, tomber la neige.

Alors elle médita sur son passé ;

le premier baiser ; le souvenir

peut-être de sa robe de mariage.

Et les soirées sur les aires, les danses

sous les étoiles, et le jour où

il prit la rose dans ses longs cheveux !

Et du soir où, près du grand mûrier,

ils se donnèrent la main, et quand à la fenêtre

ils regardaient ensemble le bord de la rivière.

Et quand elle était timide et simple…

…..

Dehors, le vent battait le cadre des fenêtres ;

pas une étoile au ciel ne brillait.

En cette heure de la nuit, sur quels chemins

allaient de par le monde – songeait-elle –,

dans quelles tribulations peut-être, sans direction, ses enfants !

Lui, ronflait sous la couverture.

*

À la taverne (Na taberna)

À João de Deus

Je vois poindre l’hiver…

les vents froids, crépitants

fustigent mes carreaux… (Francisco Manoel)

Quelques-uns dorment, tombés sur les tables,

près des restes du vin consommé ;

d’autres racontent leurs affaires malheureuses.

L’un d’eux, grand, maigre, pauvrement vêtu,

raconte des histoires d’amour, dans la fumée

d’une pipe de grès noircie.

L’un tente de remettre un autre d’aplomb

contre ses épaules ; un chauve, tout rouge,

dresse le bilan de ses misères.

Il dit que son père étique, égrotant

est sur le point de mourir ; se plaint de la vie ;

et demande des conseils sur les vignes.

La salle est obscure, vieille, les murs fuligineux

de fumée. Tard dans la nuit, on entend le vent

battre contre la porte mangée de vers.

Le froid, la neige, la faim, la pauvreté

ont brisé nombre de ces fronts,

écrasé la pensée de beaucoup.

Ayant éteint en quelques-uns, même, les sources

de la justice et du bien ; les ayant fait errer

par le monde, comme des loups dans la forêt.

L’égoïsme des fils et du foyer

en a banni toute compassion pour les malheurs d’autrui ;

les a rendus plus froids que la mer.

Certains vivent dans les neiges, sur les montagnes,

d’autres au bord du fleuve,

et contre la faim mènent de faibles luttes.

Et tous ont l’air triste et mesquin

de ceux qui vont sans plaisir, habitués,

dans un rêve qui ôte les mauvais soucis,

boire leurs larmes avec du vin.

*

Lisbonne (Lisboa)

Cette ville est au bord de l’eau ; on dit qu’elle est bâtie en marbre… (Baudelaire)1

C’est certain, aucune autre capitale au monde

n’a le soleil aussi joyeux, un ciel aussi profond,

tant de collines bleues, un fleuve aux eaux si calmes,

des processions plus tristes, des enfants plus pâles,

des cathédrales plus sévères – et des rues où le pavé

les soirs d’été se couvre de fleurs d’oranger !

La Ville est belle, élégante au matin !

Elle est alors plus joyeuse, plus limpide, plus saine ;

avec un certain air virginal, elle montre ses charmes ;

il y a de la vie, de la confusion sur les places bruissantes ;

et parfois, en robe de chambre, une belle violette

vient arroser les œillets à sa fenêtre.

La Ville est bigote – et, sous les étoiles brillantes,

la nuit le Vice sort dans les rues et ruelles,

pourchassant en souriant le bourgeois, l’étranger ;

et, à la triste et douteuse lumière des lanternes mates,

dans les quartiers sépulcraux où s’échangent les coups de couteau,

le sang coule parfois, avec le vin, sur la chaussée !

Les dames sont vaines mais grandes et brunes,

nerveuses et sereines, aux yeux pleins de lumière,

ivres de dévotions, lisant et relisant leurs Heures ;

d’autres fortes, cruelles, aux yeux couleur de mûres,

aux lèvres sensuelles, aux beaux cheveux longs…

Et parfois, dans un moment de colère, elles trompent leurs maris !

Les banals bourgeois sont gras, plats, satisfaits,

amants de Cupidon, avares, indolents,

graves dans les processions, aux fêtes, aux funérailles,

très sensuels, très dissolus,

mais humblement chrétiens ! – et dans leurs moments lugubres

ayant même de violentes nostalgies de monastère !

Elle se plaît dans un sommeil végétal,

contraire à la Pensée, hostile à l’Idéal !

Mais, malgré sa cruauté, son avarice, sa dureté,

comme Néron elle donne aussi des concerts à la brune

et, dans les nuits de printemps, au clair de lune consolateur,

presse contre son sein la guitare et le lyrique luth.

Cependant, sa vie est intermittente,

elle s’enfonce dans l’inaction, lourde, contente ;

elle continue d’adorer les hauts faits de ses navigateurs,

vieux héros de la mer ; elle hait les penseurs ;

fait la guerre à la Vie, à l’Action, à l’Idéal – et en définitive

c’est peut-être la meilleure amie du Diable !

1 Baudelaire : Citation tirée des Petits Poëmes en prose : Anywhere out of the world (N’importe où hors du monde) : « Dis-moi mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d’habiter Lisbonne ?… »

*

La nuit de noces (A noite do noivado)

Le premier convive, coupe en main,

se leva gravement et, la voix rauque,

s’écria : « Mes amis, permettez que je porte

un toast à la Mort – cette vieille folle !

Mon histoire est triste et brève à raconter !

Comme vous, je suis enfant de l’infortune,

et n’ai qu’une fois aimé. Quelle grâce et délicatesse,

ô son pied andalou ! et quel regard, quelle bouche !

La nuit des noces – écoutez-moi, libertins ! –

je la couvris de baisers comme un fou, entre mes bras,

puis la jetai à la mer, tremblante et nue !

Nul ne jouira d’elle après moi !

Elle repose, ma fiancée froide,

gardée par l’œil froid de la lune. »

*

La sauvage (A selvagem)

Parfois, comme les grands fantaisistes,

j’éprouve un intense désir de voyages…

d’aller vivre seul parmi les sauvages,

comme les rudes trappistes au désert.

Les grands, vastes et limpides paysages

que savent voir les immortels artistes

auraient des tons nouveaux, de nouvelles images,

loin des visions d’un monde avare !

Avec une vierge – fleur de ces montagnes –,

parmi les mille sons des arbres étranges,

cocotiers, bambous… je serais heureux !…

Je dormirais entre ses bras nus et lustrés, –

et j’entendrais dans nos baisers voluptueux

tintinnabuler ses anneaux de nez !

*

Le sauvage (O selvagem)

À Silva Pinto

Je n’aime personne. Et de même, en ce monde,

personne ne sent battre son cœur pour moi,

personne ne comprend ma profonde souffrance ;

et je ris quand je vois quelqu’un pleurer.

Je vis à l’écart de tous et de tout,

plus silencieux qu’un cercueil, la Mort et le tombeau,

sauvage, solitaire, inerte et muet,

– stupide passivité des choses.

J’ai fermé depuis longtemps le livre du Passé,

j’éprouve en moi le mépris de l’Avenir,

et je ne vis qu’avec moi-même, enlinceulé

dans un égoïsme barbare et sombre.

J’ai déchiré tout ce que j’ai lu. Je vis dans les dures

régions des cruels indifférents ;

ma poitrine est un antre où, dans l’obscurité,

j’ai foulé mes chagrins aux pieds, tels des serpents.

Et je ne vois personne. Je sors seulement,

le soleil couché, quand les rues sont désertes,

quand personne ne peut me voir, m’épier,

et que les chiens lamentables hurlent à la lune…

*

L’amour du rouge (O amor do vermelho)

(Névrose d’un Lord)

L’idée de ton corps blanc tant aimé

à la beauté sculpturale et triomphante

me poursuit, ô femme, à chaque instant,

ainsi qu’un assassin le sang qu’il a versé !

Quand ton corps, après les luttes de l’amour,

s’abandonne au lit, palpitant,

qui jamais contempla, dans une nuit d’amour,

plus cruelle tentation que ce teint de neige ?

Alors – ô dur, excentrique désir ! –

je voudrais, te voyant dormir ainsi,

tranquille, blanche, sans défense, liée à moi…

que ton sang coule à profusion

– fascination de la couleur – et de manière étrange

te colore, ô pâle marbre !

*

Le camélia noir (A camelia negra)

Pour cela vous attend

Le jour de la vengeance ! (Sousa Caldas)

Comme les urnes mal fermées des roses

dont le parfum flotte au crépuscule,

quand tu passes, notre âme respire et sent

des sensations d’îles inconnues.

Et de tes cheveux, ô serpent lubrique !

émanent tous les onguents, toutes les pommades,

comme de ces momies qui, dans l’Orient, habitent

sous les pyramides sacrées.

Mais à quoi bon tant tant de fatigue,

ô poussière dorée et vaine ? et que le monde dise :

mon lit, mon verger de sensations !

si le vent qu’aujourd’hui ton sourire parfume,

sur ta croix sanglotera : un de plus

des monstres maternels des générations !

*

La Muse verte (A Musa verde)

Ndt. Note de Gomes Leal : « Ce poème décrit la situation à l’étranger, en Espagne, en Italie, et principalement en France. Au Portugal, l’absinthe ne fait pas des ravages. »

Il appelait l’absinthe sa « muse verte ». (Les derniers bohèmes)

Io vidi gia al cominciar del giorno

La parte oriental del ciel tutta rosata. (Dante, Purg.)

Malheureux ! – ces verts limons gluants,

combien de fois les noyés ne les ont-ils vus !…

Cœurs si souvent sur les sommets

de l’Idéal ! et que marque le Vice !

Qui les entraîne dans ces basses ornières

du Désespoir, de la Faim et du Suicide,

à la verte absinthe et aux sordides jeux de cartes ?

– Eux qui ont lu Dante, Homère, Ovide !

Qui les conduit ? Est-ce la vile fatalité

qui les fait tomber dans ces pièges sournois ?

C’est cette déité secrète et livide

qui leur écrase le crâne sur la chaussée ?

Qui les a poussés un jour, disant :

L’alcool réchauffe… plus que le Paradis !

et sur des traits creusés de vieillards

fige pour toujours un rire imbécile ?

Qui donc ? Qui traîne éternellement, derrière soi,

l’une après l’autre les générations, qui perdent

leur chaleur, leur sang, fébrilement,

dans les bras infernaux de la Muse verte ?

Est-ce la Misère – la vieille sœur du Péché,

et le Luxe, le Mal ! – noirs conseillers !

qui leur fait voir, sur l’asphalte solitaire,

les lanternes s’éteindre avec le jour ?

Ou serait-ce, aussi, la triste joie insane

de l’âme obscure – la nouvelle pourriture

de l’homme d’aujourd’hui, blasé comme un tyran –,

de se sentir flotter dans la perdition ?

*

Les diamants (O brilhantes)

Il n’y a pas de femme plus pâle et froide ;

et son regard bleu, vague et serein

fait comme un charmant clair de lune

sur son teint morbide et suave.

Comme Levana2… cette femme ténébreuse

d’un geste de la main dispose de la Mort cruelle,

du Suicide et de la Souffrance !… Elle rappelle

une légende du Rhin, à la lumière du crépuscule.

C’est pourquoi je n’envie point ses amants !

Et quand, hier, ils admiraient ses diamants,

au théâtre, avec des regards fascinés…

– torture des visions… incompréhensibles ! –

moi je croyais voir briller d’horribles

et véritables larmes gelées !

2 Levana : Déesse romaine préposée aux rites de l’accouchement et des premiers jours de l’enfance, ce qui se laisse difficilement rattacher au contenu du sonnet ; il ne fait par conséquent aucun doute que Gomes Leal se réfère ici au poème de Thomas de Quincey, Levana and Our Ladies of Sorrows, traduit en français par Baudelaire sous le titre « Levana et nos Notre-Dame des Tristesses ».

*

Araignée (Aranha)

Dans un antique théâtre d’Allemagne,

aux soupirs du violon, baignée de vive lumière,

de son trou sortait une araignée grotesque,

convive habituelle des banquets du Son.

Cette humble créature, ô mon amour, n’était point privée

de l’adoration du Beau, cette adoration étrange !

Et la sombre penseuse s’enivrait elle aussi

de l’émotion lyrique où notre âme s’ébat !

Un jour, on la tua. La pauvre amante

de la Musique ne reviendra plus à la lumière éclatante ;

le vieux théâtre fut sa sépulture.

Comme elle, je suis prisonnier du charme dont je pleure.

Ne ris pas, cruelle idole implorée !…

Tu es le Violon, moi l’obscure araignée !…

*

Nouvelle ballade du roi de Thulé (Nova ballada do rei de Thule)

Ndt. Pastiche du célèbre poème de Goethe. Pour se le remettre en mémoire, on pourra relire la version qu’en fit Gérard de Nerval mais aussi notre traduction de l’adaptation portugaise de Gonçalves Crespo, ici.

Dans un pays des plus lointains,

la Thulé des confins du monde,

vivait autrefois un roi bon vivant,

un monarque ami du vin.

Quand sa fidèle amante,

délicate et pleine de grâce,

mourut, elle lui laissa une coupe

qui ressemblait à un tonneau.

Si grande était cette coupe

que rien ne l’égalait !

Le roi passait son temps à la vider,

finissant sous la table.

Tout le temps, dès le crépuscule,

la nuit et jusqu’au point du jour,

ce vieux roi excentrique

aux jambes tortes s’enivrait.

Une nuit de vent,

dans sa tour la plus élevée,

songeant que tout meurt,

il prépara son testament.

Son aveugle amitié

léguait de l’argent à tous,

et à son fils et héritier

son royaume, son peuple… et sa cave.

Comme gage de son amitié,

il faisait des dons à chacun ;

seule l’énorme coupe

irait avec lui dans la tombe.

Un jour, il fit mander

les grands barons pour un festin,

dans la grand-salle où il endormait

habituellement ses indigestions.

Et là, passés quelques moments

à boire sans frein,

il commença de voir

son château danser.

Il va, s’emmêlant les pieds,

coupe à la main, vers la fenêtre,

mais sur ce trébucha, et la coupe,

tombant, fut emportée par la mer…

Et disparut… Or ce malheur

de chagrin tua le roi !

– C’était la première fois

qu’il voyait se remplir d’eau la coupe !

*

El desdichado

Ndt. Le titre reprend celui du célèbre sonnet de Gérard de Nerval.

Nul ne peut dire le mal dont je souffre ;

je n’ai pas l’heur d’aimer la princesse de Golconde

ni pour mission de la délivrer d’une prison,

comme un chevalier de la Table Ronde.

Et je sens quelque chose me miner, un mal étrange

que personne ne connaît et qui, par quelque sonde,

me tue lentement, comme une planche

qu’emportent les vagues vers la haute mer.

Tous les soirs je fuis, quand le soleil descend ;

je me réfugie chez moi et me couche aussitôt.

Et la médecine m’a déjà condamné…

Mon mal est d’amour, et mon aimée

une Chinoise idéale, que j’ai vue peinte

sur une tasse de thé en porcelaine !

*

L’inconvénient de tuer sa femme (O inconveniente de matar a mulher)

Ndt. Note de Gomes Leal : « Ce sonnet est dédié à Dumas fils, à l’occasion de la célèbre question de l’homme-femme, qui donna lieu à un déluge d’articles et de publications. » – L’essai L’homme-femme de Dumas fils, sorti en 1872, a été réédité en 1999, avec la présentation suivante : « L’auteur répond ici à un article de Henri d’Ideville, à propos de la question : faut-il tuer la femme adultère ? Faut-il lui pardonner ? Dumas fils estime que le rôle de la femme est déterminé une fois pour toutes, pour le bien de tous et le maintien d’un ordre dans lequel chacun trouve son bénéfice. Une leçon de morale bourgeoise et réactionnaire qui se termine par “Tue-la”. » – Une controverse intéressante, injustement tombée dans l’oubli.

À Alexandre Dumas fils

Je l’ai tuée !… Sur le lit défait,

elle est morte !… Mais le remords me ronge !

Et maintenant, solitaire et sans but,

je reste prostré dans une immense tristesse !

Quand dans la blancheur immaculée j’enfonçai

le poignard – que le chagrin m’accable éternellement –,

elle pleura, me criant… Pardon !

Je meurs !… Et elle est morte !… Ô lys ensanglanté !

Où irai-je à présent ! Horreur ! Torture !…

Le ciel est son regard ! La nuit obscure

sans cesse me rappelle ses cheveux noirs !…

Et, ô supplice des crimes véritables !

j’entends crier le chœur des libraires :

Quand sortira votre opuscule ?…

*

Le vieillard (O velho)

Parmi les maux cruels que souffre l’humanité,

auxquels sont sujets les vils animaux,

aucun n’est plus triste et plein de défaillances

que la dure et imbécile sénilité !

Dans cette saison de larmes et de nostalgie,

on trouve des vieux à barbe blanche

qui par leurs manières font penser

à des orangs-outans d’âge vénérable.

Et j’ai vu l’un de ces vieillards !… Ses bras forts

avaient comme la dureté de l’acier trempé…

Et ses gestes auraient été d’un guerrier…

si ses lèvres, déjà sans dents,

ne faisaient des moues comiques, rieuses…

– comme un macaque en haut d’un cocotier !

*

Le vieux monde (O mundo velho)

Dans les crises de cette époque maudite,

lorsque nous portons nos regards

sur l’histoire, le passé,

qui ne voit, réjoui ou consterné,

que tu es, vieux monde, sur le point de t’écrouler ?

Oui, tu vas mourir, vieux compagnon abject,

père de nos vices et passions !

Camarade des crimes, ignoble ami…

Quand tu seras mort, dans ton caveau coulera3,

au lieu de vin, le sang des nations !

Tu dois mourir, vieillard criminel !

Tu n’as, vil libertin, que trop vécu !

Tu es vieux, fatigué, plein de dégoûts

et, comme un prince égrotant et goutteux,

cruellement tu ris aux impressions du mal.

Qu’en est-il de ton Dieu, de ton Droit ?

Où sont passées les visions de tes prophètes ?

Qui t’a donné cet orgueil satisfait ?

Caïphe moribond, auprès de ta couche

meurent sans effet les cris des poètes !

Au temps de ta force, c’est ton bras

qui poignarda les grands idéaux !…

Aujourd’hui tu es gros, sensuel, dissolu,

et tu danses, obscène et riant comme un bouffon,

dans un cercle brillant de poignards.

Tu as vendu les justes à la foire !

crucifié le grand, le bon, le beau !

Tu vas tomber, temple pourri, abandonné,

non à la voix de Jésus ensanglanté

– mais sous le terrible verbe de Proudhon.

C’est lui qui t’arrache à ton caveau ;

tu vas, ployé, sous sa malédiction,

titubant vers ton châtiment funèbre

et passant, courbé comme l’antique

esclave, sous la croix de la passion !

Ô sa grande clarté t’inonde,

t’a foudroyée, chauve-souris, de sa lumière,

marquant ta conscience immonde et déchirée,

et la plaie qu’elle a ouverte est plus profonde

que celle du côté droit de Jésus !

Aucun dieu, personne ne peut la guérir !

Tu dois mourir, amphitryon tombé !

Voilà la douleur éternelle qui te mine.

– Ordonne de dresser le cercueil dans la grand-salle,

prépare l’oraison funèbre !

Tu as brisé les plus robustes poitrines,

donné aux saints le vinaigre et le fiel…

Digne convive de Néron et des Procuste,

tu vas ivre du sang de mille justes,

de mille sages… du Christ et de Rossel4 !

Tu as taillé la Société à ta façon !

et c’est pourquoi est malheureux qui te condamne ;

tu as ensanglanté les mains de la Jeunesse,

tu n’as jamais aimé le Droit et l’Équité,

tu assassines Vallès5… et laisses vivre Bazaine.

Tu as vécu content, emmitouflé,

parmi les diamants et les visions des becs de gaz !

Peu t’importait la neige, l’air gelé,

le Froid et la Faim… Tiède est le péché !

Chauve ami !… Satan t’a vaincu !

Tu as fait du Temple un mont-de-piété

mais personne ne prie Dieu dans les cathédrales !

Et, pleins de malheurs et de souffrances,

nous autres nous lisons dans les fleurs

plus que dans toutes les pages des missels !

Meurs, meurs, vénal, sans un soupir !

Tu ne peux même pas lever les mains au ciel !

Il y a si longtemps que tu en ris, ennuyé.

Tu n’as cru à rien, à rien ! – Adieu, vaincu !

Meurs comme un chien ! – Vaincu, adieu !

Meurs, meurs au combat, donc, soldat !

Corps plein d’ennui, de moisissure !

– Adieu, vieux vaisseau démoli !

– Meurs, convive antique du péché !

– Il t’a toujours manqué Dieu, la Loi et l’Amour !

3 dans ton caveau coulera : Allusion à la cérémonie antique des libations aux tombeaux.

4 Rossel : Louis Rossel, communard français, fusillé en 1871 à l’âge de vingt-sept ans.

5 tu assassines Vallès : Le bruit courut que Jules Vallès avait été tué lors de la « Semaine sanglante » qui vit l’écrasement de la Commune. En réalité, deux personnes prises pour Vallès furent exécutées, mais celui-ci parvint à s’enfuir en Suisse. Il fut condamné à mort par contumace en 1872. Quant à Bazaine, nommé dans le même vers, il s’agit du maréchal de France condamné à mort après la défaite contre la Prusse mais dont la peine fut commuée.

Divine Chimère : La poésie d’Eduardo Guimaraens

Tout comme son homologue bolivien Ricardo Jaimes Freyre (dont nous avons traduit ici plusieurs poèmes), le grand représentant du symbolisme brésilien Eduardo Guimaraens (1892-1928) est l’auteur d’une poésie d’esprit entièrement européen, raison pour laquelle, sans doute, on parle aujourd’hui dans son cas de poète (relativement) « oublié » au Brésil, où les courants littéraires qui n’allaient pas tarder à se faire jour au moment où il écrivait, que ce soit l’« anthropophagisme » (1928) d’Oswald de Andrade ou les mouvements Verde-Amarelo (vert-jaune, 1925) et Anta (1927), plus radicaux encore, ont « nationalisé » la littérature pour la rendre moins dépendante des influences européennes et plus enracinée dans les réalités du Nouveau Monde. Guimaraens, né soixante-dix ans après l’indépendance du Brésil, serait donc encore un poète portugais, si l’on veut.

Son européisme n’est d’ailleurs pas restreint à la mère-patrie lusophone, puisqu’il a traduit en portugais Dante et Baudelaire. Il est l’auteur de deux recueils, dont nous avons utilisé le second, Divina Chimera (1916), pour les traductions qui suivent. Sa mort précoce après seulement deux recueils poétiques apparente sa biographie à celle du poète Gonçalves Crespo (voir ici). Plusieurs de ses poèmes ont paru de son vivant au Portugal dans la revue Orpheu de Fernando Pessoa et Mário de Sá-Carneiro. À titre posthume, et tout récemment, ont paru des poèmes qu’il écrivit en français (Poemas, 2018, édition bilingue avec traduction portugaise) et dont ceux que nous avons pu lire en ligne, en vers classiques, ne manquent pas de mérite. Si ses vers français ont été dûment traduits en portugais, il ne nous semble pas qu’il existe des traductions françaises de ses vers portugais.

Guimaraens est son nom de plume, son véritable nom étant Eduardo Guimarães. Il a donc francisé son nom en remplaçant le signe diacritique de la nasalisation -ães par une forme en -ens, à la manière de l’orthographe Camoëns en français (pour Camões), qui se lit comme dans les noms du Midi de la France tels que Laurens. On trouve le même choix chez un autre poète brésilien, Afonso da Costa Guimarães, dit Alphonsus de Guimaraens (1870-1921).

La divine chimère est composée d’un prélude, d’un final et de cinq parties, dont nous avons traduit ci-dessous la première intégralement. Cette première partie est la plus longue du recueil, en termes de poèmes (dix-sept) comme de pages.

.

*

Divina Chimera

(Première partie)

1

Si la vie est belle, ardente et forte,

fièvre et délire, désir et passion,

pourquoi adoré-je la mort sans raison,

pourquoi attends-je en vain, un cri aux lèvres ?

Un cri sur les lèvres balbutiantes

de l’âme qui pour vous a souffert en vain,

l’âme qui souffre et, palpitante,

rêve à genoux près de vous…

Qui souffre encore, à la lumière perdue

d’un lugubre Éden de souffrance

où dans les mains de l’ange de la vie

comme une épée brille l’amour !

Et dont je suis peut-être le proscrit

qui depuis son fatal exil

lève les mains, raide et convulsé,

vers votre âme virginale,

votre âme où vous avez senti

que l’amour, souriant, enfin descendait

et que mon doux et triste rêve

était la splendeur à vous donnée par Dieu.

*

2

Douceur d’être seul quand l’âme se tord les mains !

– Oh ! douceur que toi seul, silence,

sais donner à qui rêve et souffre d’être l’absent,

dans le cours si lent des heures inutiles !

La douceur d’être seul quand quelqu’un pense à vous !

D’aimer, et d’évoquer la splendeur secrète

et pâle d’une heure où sur sa lèvre inquiète

fleurit, comme un lys étrange, Sa voix !

La douceur d’être seul, le banquet terminé !

(Et la mélancolie réveillant les voix qui se sont tues !

Et les candélabres oubliés qui se sont éteints !

Et les lustres de cristal ! Et les claviers d’ivoire !)

La douceur d’être seul, muet et sans personne !

Dolence d’un murmure en fleur qu’exhale l’ombre,

dans la lueur nocturne auréolée d’opale

qu’une urne d’astres d’or sur le sein bleu retient !

Douceur d’être seul ! Silence et solitude !

Ô fantôme que viens du rêve et de l’abandon,

donne-moi de dormir à tes pieds d’un sommeil profond !

Prends entre tes mains mes mains de frère !

*

3

Parfois, quand tard je marche, quand

je fuis à travers la nuit vers cet amour qui couvre

d’un voile ténu de brume le visage de mon rêve

aux lèvres infantiles sans cesse murmurant

une plainte, comme de quelqu’un que l’on maltraite,

un murmure que vous seule pourriez

comprendre, je regarde les jardins solitaires

ornant le calme bleu dans lequel je marche.

Et quelquefois je m’arrête et rêve devant un cyprès ;

ou bien j’envie l’exaltation des tristes platebandes

de lys blancs et claustraux qui embaument et brillent

comme de fantasmagoriques encensoirs d’argent.

D’autres fois, quand la lune marche sur les chemins sombres

et que les fleurs prennent l’apparence d’ex-voto funéraires,

chaque allée est comme un ruisseau scintillant

où quelque Ophélie à l’habit impondérable et candide,

blonde et froide, s’est noyée, morte d’amour et de rêve.

Sur les grilles hostiles enclosant les jardins,

qui dans l’effulgence de la lumière sont d’or, de bronze ou d’argent,

je pose souvent mes longues mains froides.

Et tandis que la lune évoque des scènes extatiques

de paysages polaires et change en vert soyeux

le bleu dont les nimbe la tristesse du ciel,

à travers les grilles, comme au travers d’un rêve

de prisonnier pour qui se transfigurent

les objets du monde extérieur, j’ai la vision exacte

de la nuit qui convie aux grandes nostalgies.

Je suis le doux frère des jardins solitaires,

celui qui connaît leur douleur, qui les voit dans l’ombre, regardant

par le désolé, triste et vert regard de quelque cyprès…

Quelques-uns sont faits de tout ce qu’il y a dans mes rêves.

Et c’est pour cela peut-être que parfois ils flamboient et brillent

et parfois sont tristes comme des vitraux d’argent

où le Christ tend vers Dieu ses mains longues et froides.

Je suis le doux frère des jardins solitaires,

de ces jardins que j’exalte, aime et célèbre quand

je marche aux heures mortes, quand de l’amour qui me couvre

d’amertume je fuis, au fil de mon rêve.

Et, au fil de mon rêve, les jardins s’enclosent

de larmes ! (Ah ! sur ces grilles d’argent

quand viendrez-vous poser vos mains longues et froides ?

Quand ouvrirez-vous, en souriant, les jardins solitaires,

vous qui me devez aimer un jour et que j’attends ? Ô quand ?)

*

4

D’où veniez-vous ? De quel immortel paysage

un jour a fui la forme en fleur de votre image

si fragile, possédant un charme douloureux,

une divine pâleur, ardente et lumineuse,

comme faite d’après une estampe ancienne

dans un missel d’autres temps, sur laquelle souffrit

la fatigue sans repos d’un moine ? D’où veniez-vous ?

D’un rêve mystique ? De la lumière magnifique et triste

d’un Éden d’étoiles dont vous gardez le souvenir ?

Ou du mystère bleu des nuits d’Idumée† ?

† Réminiscence de Mallarmé : son Don du poème commence par le vers « Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée ».

*

5

Quand, loin de vous, loin de votre enchantement,

exilé dans la nuit glacée,

je songe que la peine pourrait voiler votre regard

ou que vous pourriez, tombant soudain malade,

souffrir ou revivre quelque chagrin

loin de moi, de mon amour absent,

vous n’imaginez pas quelle torture infantile

suffit à me blesser, quelle nostalgie mortelle

porte dans les vagues splendeurs de la nuit

près de moi votre image

pâle. Et, grand, lumineux et doux,

je me rappelle, d’abord, votre regard fuyant,

qui a le mystère singulier de la nuit

et que je cherche anxieux comme le marin

perdu un astre au-dessus du vieil esquif

inutile en train de couler. Yeux du rêve

d’un Aladin qui échangea

sa lampe magique pour cette

lumière à l’étrange éclat qui les divinise !

Et de beauté ! d’éternelle beauté !

Et vos mains, ensuite. Comme du fond

sombre d’un autel illuminé

par la clarté liturgique de la pompe

catholique, surgissant, sans un geste,

je me les rappelle ainsi, magnifiques, oui,

mais pâles…

Ô douloureux Dante,

je veux l’ivoire de ta Vita Nuova

ou des tercets de ton Paradiso

faits, comme les missels du Moyen Âge,

de pierres précieuses sur parchemin,

pour enfermer la magie musicale

de Ses mains ! Comme je l’envie, quand

dans la sévère solitude du cloître

meurent les lys, sous le calme éthéré

du crépuscule elle demeure, amoureuse

et pensive, oubliant les cordes

de sa harpe d’or et d’argent,

sainte Cécile !

Je me rappelle, ensuite, votre bouche

merveilleuse, votre bouche toujours

pure et faite de la rose d’un sourire

divin ! Si je pouvais, à l’aide d’un sortilège,

entendre si mon nom entre ces lèvres

fleurit à l’heure où le sommeil, murmurant,

dans le berceau douillet de votre lit

parle de moi, de mon inutile baiser,

de ma nostalgie et de mon vague

désir, au cœur que j’attends en vain

mais que je sens battre et donner le rythme,

près de moi, à chaque vers de ce

nocturne, en vain, que le silence

écoute seul, que la nuit seule entend,

que seul connaît l’amour ! Et vous avec lui.

*

6

Dans la nuit bleue et froide il y a une longue tristesse languissante

et les jardins rêvent leur premier rêve de printemps.

Quel étrange parfum se répand, au chant uni d’un psaltérion,

comme d’une rose splendide faite de rêve et de mystère ?

Entendez-vous ? Les longs spasmes dans les alcôves de l’ombre,

dans les alcôves immenses et pleines de silence et d’ombre…

On dirait que passent des religieuses dans des cloîtres couverts

de grands lys ouverts, blancs et tristes, ouverts…

La lune est encore là ; mais déjà derrière les arbres paraît

une fête nuptiale, un voile blanc qui splendit,

comme si la terre était une fiancée pâle et nue

recevant son voile de mariée des blanches mains de la lune.

De toutes parts vague une grande, languissante nostalgie de printemps !

– Je suis comme un qui rêve, souffre, se souvient et attend.

Et qui sent, en cette heure où la nuit est comme l’ombre d’un grand battement d’ailes,

que votre âme s’endort, larmoyante, entre les bras de mon Désir !

*

7

Insomnies d’âme ! En vain ! Tout est insomnie, tout !

Notre histoire n’a-t-elle pas été une insomnie suprême,

un cauchemar sans sommeil ? Et ce qui doit venir, la dernière

veille d’un rêve joyeux qui m’illusionne ?

Et la fièvre ardente, mon cœur ? Et les lèvres muettes ?

Que vous importe, pourtant, le bronze qui m’enchaîne ?

Je ferai de mon délire votre plus belle guirlande !

De ma douleur, un lit de velours :

et vous dormirez ! Dormir ? Que vaut le sommeil ! Ce vous fut

une insomnie sinistre et lugubre que le passé…

Regardez : l’ombre console le chagrin de ce qui vit !

Et, tout au fond de votre mal que la nuit rend la plus triste

et la plus étrange heure d’angoisse et d’amour oublié,

écoutez le souvenir, comme un minuit !

*

8

Sur la tristesse du passé

quelle ombre étrange va descendre ?

– Lys entre les lèvres du Plaisir,

fane le désir abandonné.

Je souffre immobile à vos côtés.

Je vous regarde et vous vois souffrir…

sur la tristesse du passé

quelle ombre étrange va descendre ?

– Fasse le ciel que ce soit le rideau de l’oubli

que l’amour même ne saurait lever !

(Oh, dormir pour toujours

d’un grand sommeil las

sur la tristesse du passé !)

*

9

Il passe dans le paysage, languissamment,

comme une affliction d’automne froid ;

ou comme un sinistre et long frisson

venu de l’horizon d’un ciel dormant.

(Que faites-vous en ce moment ?) Du marcheur

l’ombre paraît à peine. Quelle paix recueillie !

Il n’y a rien d’autre, autour de moi, qu’un saule vert

qui se reflète au fond d’une eau morte.

Sur un lit d’or, opaque et sombre,

meurt le soleil sanglant. Nuit douloureuse !

Il passe dans le paysage, languissamment,

comme une affliction d’automne froid,

comme le rythme lent d’un dernier

accord solitaire qu’entrecoupe l’air,

comme le sanglot vert de ce saule

qui se reflète au fond de cette eau morte.

*

10

Donnez-moi souvenir de vous, comme si c’était un rêve.

Sous le mutisme ardent de mon triste regard,

il y a peu vous passâtes près de moi, indifférente.

Mon amour vous a suivie de loin, en secret.

Ô l’incroyable tristesse, la souffrance sans cause,

pour un doute indicible, incertitude

inexprimable comme, la nuit, la fièvre

qui fait de ma voix une longue lamentation

douloureuse ! Ombre et souffrance ! Grave et lent,

comme sur le clavier lugubre, étouffé

d’un orgue, sur un piano agonise un nocturne.

Ensuite, un silence. Un vague accord. Et maintenant

une voix, redisant le chagrin qui l’endeuille,

s’élève à travers la nuit et raconte le charme

d’aimer et de souffrir, aux larmes unissant la beauté…

Nuits d’amour et nostalgie ! Solitaire,

je rêve. L’ombre n’est-elle pas un orgue funèbre

que vos mains, où sanglote l’âme d’un lys,

font souffrir aussi, au délire lucide

de cette nuit d’août hivernale et triste ?

Donnez-moi souvenir de vous comme si c’était un rêve !

*

11

Des voix, mais d’un autre amour, d’un autre rêve radieux,

d’un autre temps qui fut un futur espéré,

un avenir qui passa, le désir amoureux

d’un futur aujourd’hui, comme de tout, passé !

Des voix mais d’un autre âge où l’on chante et s’agenouille,

où tout, autour de nous, a seulement quinze ans ;

voix d’idylle triste et de mélancolie,

sans accords fébriles de musique vermeille ;

voix, comme un crépuscule bleu et froid

qui dans la poitrine endort les chagrins d’amour :

un requiem nostalgique à l’agonie de la vie !

Des voix, mais d’un autre amour, d’un autre rêve fané,

des voix comme la chanson d’un automne lointain

que dit à mon âme votre lèvre adorée ;

voix d’une luxure étrange et douloureuse

qui parlent encore de l’amour, du rêve et du passé !

Voix qui rappellent la splendeur des heures mortes !

Voix qui parlent d’une douleur oubliée…

Voix qui parlent comme tombent les feuilles mortes !

*

12

Je ne veux me souvenir de rien. Que l’oubli, sur votre épaule,

soit un manteau d’ombre ! Ombre est notre histoire.

On dirait qu’est entre nous un ange endormi.

N’évoquons pas le sortilège qui n’est plus !

Pourquoi l’inutile deuil des larmes doit-il

mouiller, encore maintenant, le regard qui n’a point souri ?

Si c’était une ombre, la voix qui s’est défaite dans le vent !

Si c’était seulement un rire, la bouche qui s’est ouverte !

Je ne me rappellerai point, par conséquent, ma triste exaltation !

Ni les nuits d’insomnie où l’illusion est morte !

Ni mon rêve en fleur qui fut, sous votre propre rêve,

la fleur qui s’est fanée, que nul n’a cueillie !

*

13

Que soient oubliés la souffrance, l’heure effacée, l’enchantement

passé ! Vous ne verrez jamais la fleur des larmes

naître de la terre morte où l’illusion s’est fanée :

vous aurez un jour à la bouche une triste amertume,

mystère d’amour pour la Passion d’un rêve

qu’un sourire annonça, qu’un autre crucifia !

Qui sait ? Un jour, l’éternelle insomnie du passé

fera veiller la douleur de votre oubli

près de la fébrile agonie de mon baiser nuptial…

Pour moi vous serez toujours une âme allumée :

peut-être fus-je seulement, à vos lèvres, la tristesse

d’un vers obscur lu dans une heure de passion.

Vous vous souviendrez un jour de moi, altière et triste, à l’ombre

d’une saudade, sur la pelouse douloureuse

embaumant d’étrange silence votre jardin…

La nuit descend. – J’imagine votre long abandon !

La nuit descend et avec elle un désir de sommeil…

Vous saurez alors pourquoi je vous aimais comme je l’ai fait.

*

14

Ah, vous ne direz pas, certes,

que je ne vous ai pas aimée, que je n’ai pas souffert !

Votre âme fut pour moi comme un salon désert

où certaine nuit je me perdis ;

sur le sombre tapis mourait une rose

que votre main avait, sans douleur, laissé tomber.

L’ombre pourpre des rideaux tremblait…

Dans chaque miroir était un souvenir.

– Et mon cœur exalté, douloureux était,

dans le chagrin puéril qui l’avait déjà rendu muet,

un vieux piano endormi,

que personne n’accordera plus !

*

15

Souffrir ! Souffrir, et après ? On souffre comme on aime.

Comme on aime, peut-être, mais d’un amour silencieux,

fait de la solitude d’un rêve brûlant et vague.

Comme on aime un obscur passé. Comme on aime

une vieille gavotte. Un vers. Comme on aime

un souvenir, le parfum respiré

d’un mouchoir apportant l’adieu d’un geste aimé…

Comme on aime la torpeur d’une nuit d’été !

Souvenez-vous ! Fermez les yeux ; un parfum, le passé :

respirez-le ! Vous souffrirez mais comme si vous aimiez encore

une fois, et pleuriez encore une fois, avec sur les lèvres froides

le même vers inoublié, triste

que d’autres lèvres ont gardé, mais en souffrant et rêvant,

comme si vous reviviez le paroxysme, la suprême souffrance

de ce qui fut, de cette immense et indicible tristesse

de tout ce qui est terminé, de tout ce que résume

une heure musicale de rêve et de beauté ;

de tout ce qui a existé et qui, maintenant encore, existe

dans la quintessence immémoriale et vague de ce poème

qui est lui-même comme un mouchoir, un adieu et un parfum !

*

16

Un jour, quelqu’un, une illusion que je supportais mal,

m’emmena loin, m’ouvrit le vague, la mer.

C’était par un mois de décembre bleu de nostalgie,

un mois de brume et de sons de cloche.

Mon rêve s’en souvient. En cette heure d’agonie,

que disait au destin la voix de ma douleur ?

Tout, autour de moi, était adieu, s’en allait…

Mon amour seul ne quittait point mon âme !

Seul ne quittait mon âme ce qui la faisait souffrir.

La nuit tombait. Et le passé était un mouchoir qui faisait signe,

un mouchoir blanc qui s’agitait au loin,

un mouchoir au loin que je voyais encore !

Je sentais bien que je n’oubliais pas ma douleur,

que la séparation, au fond, était une pâleur vague !

Et à l’heure où la nuit bleue tombait sur les eaux,

ah, combien de fois j’entendis mon amour vous parler !

Combien de fois j’écoutai la voix qui vous disait

le vain désespoir ne pouvant oublier !

La nuit qui s’approchait le sut, le brouillard, la ligne glacée

de l’horizon que venait baiser la lumière de l’aube !

La vie le sut, la nostalgie, la mort qui souriait !

Seul ne le sut point votre désir en fleur…

– Ou peut-être saviez-vous qu’un jour je reviendrais

et qu’avec moi reviendrait mon amour ?

*

17

Je revins. Vous revis. Et le charme que je n’essaie plus

de fuir ravive ce qui prit ici fin :

donnez-moi, encore une fois, la même étrange souffrance

de cette heure où je vous quittai, de l’instant où je partis.

Je voulus vous oublier. Regardant la mer, écoutant le vent,

je rêvai. J’ai vécu d’intense désir ! En vain. Je ne vous ai pas oubliée.

Et c’est avec ennui que je me rappelle l’indiscrète lamentation

des mers sillonnées et des chants entendus !

À quoi cela servit-il ? Sous le vaste firmament

mieux eût valu sans but errer au rythme lent

de l’eau qui la nuit gémit et le jour sourit !

Et pour toujours oublier le vieil accablement !

Et ce désir de malade ! Et ce fatal tourment !

Et le désir de la mort ! Et la nostalgie de vous !

*