Tagged: parnassisme

Plus Ultra : La poésie d’Antonio de Zayas

Plus Ultra, « Plus loin », est la devise de l’Espagne, adoptée par l’empereur Charles-Quint au début du 16e siècle. Le poète Antonio de Zayas (1871-1945), dont nous avons déjà traduit un sonnet ici, en fit le titre de l’un de ses recueils, publié en 1924.

Antonio de Zayas y Beaumont, duc d’Amalfi (le duché espagnol d’Amalfi, du nom de la cité italienne, ne se rattache à aucune terre depuis que ces possessions des Habsbourg d’Espagne en Italie ne sont plus espagnoles), est un poète du modernisme, très lié aux frères Manuel et Antonio Machado. Parmi ses autres amis, on retiendra également le poète Francisco Villaespesa que les habitués de ce blog connaissent bien (après six billets de traductions) et qui a dressé de Zayas un portrait poétique : « émailleur de lyriques joyaux / que Benvenuto lui-même eût envié… » (esmaltador de líricos joyeles / que el mismo Benvenuto envidiaría…).

L’œuvre du Français d’origine cubaine-espagnole (Cuba fut espagnole jusqu’en 1898) José-Maria de Heredia (1842-1905), un maître de la poésie parnassienne de langue française, marqua fortement Zayas, qui la traduisit en vers castillans. Sa version des Trophées, du Romancero et des Conquérants de l’or parut en 1909. De plus en plus nationaliste au cours de son évolution intellectuelle, Zayas, en traduisant Heredia, affirmait ne pas se placer sous influence étrangère. On peut difficilement nier que l’inspiration de Heredia se portât beaucoup vers le monde hispanique.

Ambassadeur de carrière, Antonio de Zayas a nourri sa poésie de ses voyages, dans une veine impersonnelle, parnassienne, comparable à celle du poète français traduit par ses soins. Son recueil Plus Ultra fut écrit alors qu’il se trouvait au Mexique ; c’est une évocation de ce pays ainsi que de la Conquête espagnole en Amérique.

Les sources dont nous nous sommes servi pour nos traductions sont (1) une anthologie poétique, Obra poética, publiée par la Fundación José Manuel Lara en 2005, ainsi que (2) le recueil Plus Ultra susnommé.

*

Joyaux byzantins

(Joyeles bizantinos, 1902)

.

Le pont des soupirs (El puente de los suspiros)

Sur le canal d’argent que l’air doucement frise

et qui baigne les colonnades aux arches byzantines,

devant le temple d’or de Saint-Marc,

au rythme de sa rame glisse la gondole.

Sur les vieilles corniches des graves palais

où résidèrent les Doges émules des Califes

les étoiles répandent leurs scintillantes splendeurs

et les oiseaux suspendent leurs nids de cendre.

La nuit se pare de velours et pierreries ;

les tournoiements versatiles de la brise diffusent

les harmonies tamisées de la sereine mandoline ;

un parfum de rêve engourdit les lieux,

et passant sous le pont fatidique

dans sa voûte on entend des soupirs angoissés.

*

La mer Égée (El mar egeo)

Le ciel pâlit, quand sur la mer calme

se réfléchit la lune, toutes couleurs s’estompent,

et comme une corbeille de fleurs fanées

apparaît la patrie de la Vénus de Milo.

Les belles sérénades qu’écrivent avec leurs queues

dans le cristal diaphane d’invisibles Néréides

arrachent aux rires bleus des vagues

un écho comme d’Iliades et d’Énéides.

Le vaisseau va rapide aux baisers du couchant

tandis que la nuit efface le sommet du Parnasse

montrant au loin ses confuses beautés.

Dans les voiles gonflées gémit la brise légère

et, par le luth sublime du rêve évoquées,

de l’onde émergent les âmes des Muses.

*

La Propontide (La Propóntida)

Les brises, soupirant des sifflements de serpents,

glissent le long de la côte cristalline de Stamboul

et caressent les visages de gigantesques pierres taillées

qui furent hier des murailles, à présent glorieuses ruines.

Avec un roucoulement monotone, en tremblant elles sanglotent

dans les brunes tuniques de jardins oubliés ;

et s’occultant par intervalles batifolent tumultueuses,

face aux plages, des pléiades de voraces dauphins.

Alors, quand la lune scintille sur la mer Propontide

et qu’un vaisseau s’annonce de sa voile blanche,

le silence murmure le monologue du souvenir ;

et sur le dos diaphane du cheval du vent,

au-dessus des eaux traîne sa sanglante hermine

l’ombre invengée du dernier Paléologue.

*

Bechiktasch (Bechik-Tach)

Ndt. Bechiktasch, en turc Beşiktaş, est un quartier d’Istanbul situé sur le Bosphore.

L’avenue silencieuse du solitaire Bechik

festonne du Bosphore les limites ombreuses,

bordée de portes de yalis et de jardins

qui murmurent dans le soir une rumeur de prière.

Inondant le paysage de couleurs prodigieuses

et tapissant d’émeraudes les prés riants,

le soleil brode avec de vagues filigranes d’ombre

de gris liserés de dentelle sur la route blanche.

En groupes bigarrés, les femmes voilées,

oubliant les morosités et les plaisirs du harem

se promènent assises dans un lent tramway ;

tandis que, tout sourire, un eunuque éthiopien

regarde le jeune homme qui lance au galop

la joie pleine de grâce de son coursier arabe.

*

Narguilé (Narghilé)

Le fumeur en vagues réflexions s’abîme

dans un café du port, regardant le soleil couchant

décomposer dans le cristal du narguilé limpide,

en disparaissant, les polychromes nuances du prisme.

Un blanc turban ourle son fez aux teintes rouges

et, parmi l’épaisse fumée du tombéki,

comment savoir ce qu’il sent, présumer ses pensées

dans les troubles pupilles de ses yeux ?

Est-ce un satellite de la Jeune-Turquie,

un ouléma fanatique ou bien un vil espion

qu’avec prodigalité stipendie le Trésor impérial ?

Savoure-t-il de doux rêves ou l’ennui le rend-il amer ?

Lui-même ne le sait pas : et seul au milieu des gens

il célèbre son quotidien colloque avec la fumée.

*

Le tombeau d’Alexandre (El sepulcro de Alejandro)

Jamais les paladins que commanda Lysandre

aux accords belliqueux des sonores clairons

ne se virent célébrés en marbres pentéliques

comme le furent les intrépides satellites d’Alexandre.

Sur la tombe du héros, d’anonymes ministres

du burin sculptèrent les rapides phalanges

qui marchèrent en triomphe du Bosphore jusqu’au Gange

au son cadencé des sistres laudateurs.

Mais le temps inexorable a défraîchi les polychromes

nuances qui ornaient aux temps heureux

la demeure funèbre de l’Arès macédonien ;

et d’elle ne reste aujourd’hui que des statues mutilées

qui de la vie éphémère et ses vaines pompes

portent à la postérité le témoignage solennel.

*

Le palais de Beylerbey (El palacio de Beylerbey)

Sur la côte où passa Darius Hystaspès,

espace cristallin du Bosphore de Thrace,

somnole le palais d’été de Beylerbey

aux porphyres veinés et jaspes rutilants.

Des chapiteaux corinthiens surmontent ses colonnes ;

ses balustres reposent sur des corniches ioniennes,

et les brises légères parviennent jusqu’à ses salons

à travers de labyrinthiques dessins de cèdre.

Les danses arabiques et les élégances hellènes

étaient là saturées des parfums que répandent

l’œillet pourpre et le magnolia de neige ;

aujourd’hui, éteint le crépitement des fêtes bachiques,

le vent, évocateur décrépit des vieilles gloires,

descend des vertes collines d’Anatolie.

*

Paysages

(Paisajes, 1903)

.

Le rocher des amoureux (La peña de los enamorados)

Ndt. Paysage andalou. Il s’agit d’un toponyme de la province de Malaga.

Tête de gisant

ayant pour verte sépulture

une vallée paisible, repose

sous le cloître d’azur le haut rocher.

Son dur et rugueux

épiderme couleur de violette

conserve prisonniers

des souvenirs d’amours fatales.

Ses lignes sévères accablent

l’âme triste ;

il semble regarder et parler,

sans yeux ni langue.

Les mauresques rocs marmoréens

au clair de lune paraissent

les dos aux blanches toisons

de dociles brebis.

Entourés d’ombre,

les froids troupeaux de pierre

compriment l’âme

et réveillent le songe.

Et l’esprit exalté, confus,

admiratif est traversé par

des amours de Zaïdes sévères,

des fiertés de hautaines Zulémas,

des accords d’harmonieuses douçaines,

des tonnerres de trompes guerrières.

Ce sont des astres clairs

dans la nuit fiévreuse du Poète !

Et de sa Muse

les uniques fêtes sont

les vagues bleues du rêve

qui donnent répit aux chagrins profonds !

Moments d’oubli

de l’âme qui pense !

*

Reliques

(Reliquias, 1910)

.

Prologue I (Prólogo I)

Espagnol et chrétien, par la Foi riche,

jamais je n’offusque mes yeux à scruter l’avenir

ni ne cherche à goûter les dépravations,

ni n’alambique en paroles des paradoxes.

Je m’applique à damasser l’or et l’acier,

un dire noble en un sentiment ardent.

Il fermente aussi dans le creuset étrusque,

l’hydromel des hordes d’Alaric !

Crinière flottante, tête impavide,

orgueilleux galope mon Pégase

sous le soleil des champs de Castille.

Plaise à Dieu qu’en mes vers la beauté

brille comme dans le verre de cristal

l’ambre luit des ceps de Montilla !

*

Plus Ultra, 1924

.

Vasco Núñez de Balboa

Ndt. Conquistador espagnol qui traversa l’isthme de Panama et fut le premier Européen à voir l’océan Pacifique. Voyez Les Conquérants de l’or de José-Maria de Heredia : « Et quand Vasco Nuñez eut payé de sa tête / L’orgueil d’avoir tenté cette grande conquête… »

La « malheureuse princesse » dont il est question à la quinzième strophe est Jeanne la Folle (Juana la Loca), fille de Ferdinand et d’Isabelle, et mère de Charles Quint, très éprise et jalouse de son mari, Philippe de Habsbourg, et très affectée par la mort de ce dernier en 1506. Les « couronnes », au pluriel, sont celles de Castille et d’Aragon.

La fin du poème évoque le Canal de Panama (« l’Isthme brisé par Mercure »), inauguré en 1914.

En une province de chênes vermeils

donnant un fruit amer, une écorce utile,

avait ses nobles quoique pauvres lares

ce capitaine au courage insolite

qui, au mépris des dangers de la mer

et en lutte contre une nature hostile,

planta sur le rivage d’un océan inconnu

les étendards royaux de la Castille.

De teint brun, les yeux pénétrants,

le sourire à la fois affable et dédaigneux,

le visage trahissant la volonté

de commandement dont déborde son esprit,

le regard perdu sur les chaumes

dans la caligineuse lumière du soir,

rêvant de gloire et de liberté,

Vasco franchit le seuil de sa vieille demeure.

Défraîchi le velours de son tabard,

Oxydés les ergots de ses éperons,

il confie son avenir à la lente

voilure d’une intrépide caravelle.

Et comme s’il était misérable bâtard

ayant perdu tout espoir d’une part d’héritage,

il part affronter les chocs de la fortune

sans autre défense que l’estoc paternel.

Esprit fertile, volonté forgée

par le marteau d’une jeunesse pauvre,

avec l’humeur joyeuse d’un bon camarade

aplanissant les difficultés, le caudillo

escalade des rocs, nage dans des marécages,

décharge son arquebuse, ébrèche son couteau,

étanche sa soif à des sources vénéneuses,

s’extirpe des anneaux des serpents.

Il se couche la nuit au flanc de falaises

percées d’antres lugubres,

dort bercé par le rugissement des bêtes

et se réveille mordu par des reptiles.

Hostiles au passage de son armée, il traverse

prairies, fleuves, forêts, cordillères

et creuse à ses acolytes des sépultures

dans la boue des jongles fétides.

Au bord de traîtres sables mouvants,

il forme en cercle les chevaux

dont les sabots et la peau

se gangrènent sur des chemins horribles.

Il contourne d’assourdissantes cascades,

s’enveloppe d’infectes guenilles,

soulage sa faim avec d’âpres racines,

lave ses blessures dans de troubles marais.

Bientôt il contrecarre – le ciel ayant voulu

le prédestiner à cette héroïque entreprise –

les calculs avaricieux d’Enciso

et le funèbre horoscope de Nicuesa.

Et dur à la souffrance, concis dans le commandement,

rapide au combat, circonspect dans l’assaut,

sans trêve il élargit ses horizons,

fendant des rochers, abattant des bois.

Le pied sûr, l’âme impavide,

alerte la nuit, avançant le jour,

avec dans l’âme la foi du Nazaréen

et sur les lèvres le nom de Marie,

il oppose au découragement de ses gens

le mors de son énergie d’airain,

en flattant leurs tympans

d’une source sonore d’où jaillit l’or et la prospérité.

Source illusoire, de bouche en bouche

répétée par cent générations,

poussant à de téméraires exodes

des bandes entières de lions hispaniques.

Source mensongère dont l’eau caresse

des filons mirifiques d’or et de saphirs,

aiguillon d’Alcides et de Persées

d’Europe chargés de trophées.

Mais Dieu ne voulut point punir

cette énorme jactance par l’échec ;

il voulut que le monde gardât pour toujours

la mémoire de l’Espagne aux régions du Ponant.

Et ce fut par un calme soir d’automne

que, ralenti, le pas vacillant,

Vasco vit depuis un sommet escarpé

le soleil plonger dans une mer inconnue.

Immense et vierge mer ceignant

les volcans des îles nippones,

aérant de brises salutaires

l’éden réservé à Magellan,

et louant éternellement les titans

qui écrivirent cette odyssée hispanique

en subjuguant les bourrasques et les bas-fonds

de la quille immortelle de leurs vaisseaux.

En voyant ce panorama superbe,

oubliant les ronces du chemin,

le cœur fort du héros s’enflamme

et d’une foi sublime, tombé à genoux,

il acclame avec ferveur sa Patrie et son Roi,

lançant au ciel des yeux émerveillés.

Car c’est à la grâce de Dieu, non à son propre effort

qu’il attribue ce miracle !

À peine la naissante aurore

a-t-elle revêtu de voiles blancs l’horizon

que l’armée rédemptrice

descend les flancs du mont.

Elle surprend dans les taillis et précipices

une faune rugissante, une flore émolliente,

et va poser le pied sur la mouvante ligne

que dessinent les vagues sur la plage.

Et quand, annonciateur de la nuit obscure,

surgit l’astre du soir, Vasco,

cuirassé son torse herculéen

et son front capable casqué de fer,

résolu brandit de sa main dure

qui abattit plus d’un chêne en son enfance

le drapeau de Castille en entrant jusqu’à la poitrine

dans le lit profond de cette mer nouvelle.

Clamant le nom des trois Personnes

de la Divine Trinité

vers l’immense azur qui sillonne

les différentes zones du globe d’un doux murmure,

il offre sa merveilleuse découverte aux couronnes

posées sur le front de Saint Ferdinand,

alors parure de malheureuse princesse

prise de mal d’amour et langueur.

Donnez la gloire, Seigneur, à l’acharné

capitaine qui dans ses jours précaires

conjura les perfidies et vexations du sort

par des flagellations et des oraisons :

et immolé dans l’ergastule d’Acla

par la couarde jalousie de Pedrarias

a légué à la postérité un nom

qui vivra tant que des hommes vivront.

Donnez-lui aussi de pouvoir, sur l’immense

piton de l’Isthme brisé par Mercure,

voir son effigie copiée sur le chenal

unissant les mers de Valdivia et de Soto :

et donnez aux jeunes peuples de l’Ouest

de faire devant son image le vœu

de semer chez les enfants d’Amérique

l’amour des exploits espagnols.

*

Bernal Díaz del Castillo

Ndt. Conquistador espagnol et chroniqueur de la conquête du Mexique dans son Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle-Espagne), qui fut traduite en français par le poète José-Maria de Heredia.

Le « dieu bifront » est Janus, dieu à deux faces, comme la destinée, qui réserve du bon et du mauvais. La « sage industrie de Cadmos » est l’écriture, Cadmos ayant selon la légende introduit l’alphabet en Grèce.

Ce fidèle chroniqueur, cet homme de guerre,

dont l’indocte plume semble un rameau

d’agreste romarin ou de genêt sauvage

d’une colline parfumée par l’air de la montagne :

par l’air montagnard de la terre hispanique

qui convertit en colosse l’enfant le plus chétif,

donne force aux poings, noblesse à la contenance

et bannit de l’âme les passions viles.

Ce soldat audacieux qui sait se servir de son bras,

aiguise son regard et subjugue ses nerfs

dans la guerre contre les superbes caciques aztèques,

que Cortès en de profonds abîmes précipite,

ne récite point en vers les exploits qu’il observe

mais les raconte en prose, écrivant lentement,

sans réminiscences de l’art d’Horace

ni des préceptes du Stagirite.

Familier avec le dieu bifront,

contemplant avec équanimité les revers et les prouesses,

il se consume dans les déserts, se restaure dans les prairies

et voit à chaque aurore un horizon nouveau.

Et se liant d’amitié pour Clio sur les monts,

il arrange ensuite dans la forêt les souvenirs

qui couchés sur le papier le feront rival d’Hérodote

et digne de foi comme Xénophon.

Le concept juste, l’émotion vibrante,

le jugement impartial, le ton modéré,

ses récits libres d’envie et de colère

ont la pureté d’un bleu matin

et coulent diaphanes comme l’eau d’une source

en ruisseaux sur les flancs d’un vallon vert,

imprégnés d’une odeur de romarin,

d’une couleur d’œillet, d’une saveur de pomme.

Sa mémoire claire n’oublie ni ne ment ;

la rudesse même de ses expressions

sait s’emparer des cœurs,

comme jamais ne le fit un discours éloquent.

À la manière d’un homme des champs il dit ce qu’il sent :

à la manière d’un gentilhomme il sent ce qu’il dit,

sans que jamais ne se mêle à ses commentaires

la basse flatterie ni l’insulte malsonnante.

Sa plume conte ce que fit le fer

explorateur obstiné des sylves et marais,

avec la lucidité d’un bon paysan,

la spontanéité d’un bon chevalier.

Et, tête ferme, cœur entier,

disert dans les armes et profane dans les lettres,

il agrémente la vigueur du soldat, la foi du chrétien

des plaisanteries de l’aventurier.

Béni soit cet hidalgo aux vues sagaces,

au tact prodigieux et à l’oreille alerte,

qui par la sage industrie de Cadmos a su

dépeindre la conquête de la Nouvelle-Espagne.

Gloire au bon soldat, honneur au chroniqueur

qui interprète les exploits espagnols

avec l’austérité d’un anachorète

et la certitude d’un évangéliste !

*

Devant le portrait d’une religieuse (Ante el retrato de una monja)

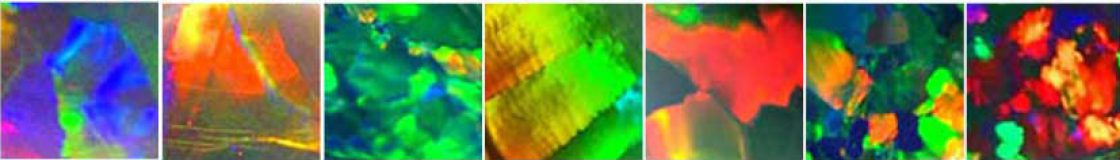

Ndt. La coiffe religieuse de « fleurs tropicales » renvoie à l’art pictural de Nouvelle-Espagne des « religieuses couronnées » (monjas coronadas, voyez le tableau ci-dessous à titre d’exemple) où des religieuses de renom sont représentées avec de grandes couronnes de fleurs.

La nonne dont il est question dans le présent sonnet n’est pas aisée à identifier, pour le profane que nous sommes : il pourrait s’agir de María Luisa de Toledo, fille du marquis de Mancera, vice-roi de Nouvelle-Espagne (cf., dans le poème, « sa mère la Vice-Reine »), mais elle prit le voile à Madrid et internet ne semble pas connaître un portrait d’elle en religieuse couronnée.

Le « Palais du bon repos » est le royal Palacio del Buen Retiro à Madrid.

Pourquoi cette vierge que je vois parée

d’un jardin de fleurs tropicales

a-t-elle adopté cette coiffe

plutôt que la césarienne pourpre de Tyr ?

Pourquoi, si elle sut hier arracher

plus d’un soupir à de noctambules troubadours

ou rendre fous de splendides seigneurs

dans les fêtes du Palais du bon repos,

ne peigne-t-elle plus aujourd’hui les cheveux dorés

qu’auprès de sa mère la Vice-Reine

elle montrait, contour de son teint de rose ?

Parce que Celui de qui vient toute beauté

en hâte est passé par ces bocages†

et lui donnant la main la nomma son épouse !

.

† Vers de Saint Jean de la Croix, traduction française par Jacques Ancet.

.

.

Photo : Madre Águeda Bárbara de San José, anonyme, 1765. Source : Banco de la República de Colombia (banrepcultural.org). Ce tableau montre une monja coronada sur son lit de mort mais il existe aussi des portraits vivants, comme celui que décrit Antonio de Zayas.

La mort de Don Quichotte et autres poèmes de Gonçalves Crespo

Antόnio Cândido Gonçalves Crespo (1846-1883), avec seulement deux recueils de poésie (et un recueil de contes écrit avec sa femme, la poétesse Maria Amália Vaz de Carvalho) en raison d’une mort précoce à trente-sept ans, est néanmoins un représentant majeur du parnassisme portugais. Dans la littérature lusophone, le parnassisme désigne au sens large le modernisme, c’est-à-dire la période comprise entre le romantisme et l’avant-garde.

Né au Brésil d’un Portugais et d’une esclave noire, Gonçalves Crespo fit ses études à Lisbonne et Coimbra. Il devint une figure du milieu littéraire lisboète et fait partie des premières influences parnassiennes sur la littérature brésilienne, tout en ayant contribué au développement des thèmes brésiliens dans la poésie portugaise. Il fut également député, pour la circonscription des territoires portugais de l’Inde, de 1879 à sa mort.

Les poèmes qui suivent sont tirés de son second et dernier recueil, Nocturnos, de 1882.

.

*

Confidence (Confidenza)

Un jour tu me demandas, délicate fleur d’ivoire,

quelle vie je menais

avant de te connaître ; la réponse : je rêvais…

Entends-tu, mon amour ?

Rêver n’était pas bon ; parfois je souriais

de longs moments

aux lumineux tableaux que je voyais dépeints

sur les toiles de l’avenir.

Prête attention, écoute, ma chère,

ceux de ces tableaux dont je me souviens le mieux,

en fixant dans les miens, tremblante colombe,

tes yeux fidèles !

Entends et vois ce tableau : la campagne honnête et joyeuse

par un matin d’avril ;

au bord de la grand-route un clocher blanc,

le ciel d’un indigo profond.

À sa fenêtre une enfant blonde

comme les blés

file à la lumière du soleil, dans l’éclat

d’une aurore idéale.

Toute rires et fête, la douce créature

me regardait

et je me disais : « Ô bonheur, je viens à toi !

je vais enfin te connaître ! »

Alors je me rappelle, mélancolique, une autre scène

et plonge mes regards

dans le songe le plus aimable et le plus gracieux

qui me soit venu du ciel !

Loin de la vile poussière des cités,

de leur vaine rumeur,

il est un château oublié ; aux heures de l’angélus,

pénétrons-y, ma fleur !

Passons les jardins, les allées, le bosquet,

le verger odorant ;

montons cet escalier, avec crainte et discrétion,

commençons à regarder.

C’est un salon vétuste ; sur un mol fauteuil

quelqu’un songe :

quelqu’un qui rappelle l’image de la Madone,

mère grave et réfléchie.

Dans son giron repose un ange,

confiant, heureux,

de la bouche duquel s’exhale un arôme subtil.

L’ange parle mais je ne sais ce qu’il dit.

Cette enfant est chaste et pure, parmi les plus pures

de celles que j’ai vues en rêve ;

elle a la splendeur vague des figures bibliques

dans les anciens missels.

C’est une jeune fille : aucun regard encore

ne l’a le moins du monde souillée.

Sur son sein dort l’amour, la foi infinie

que Dieu lui a confiée.

Quand elle ouvre, en souriant, ses paupières frangées,

on se met à penser

aux mystères du ciel, aux choses inconnues

que découvre ce regard.

Permets que je m’agenouille, en extase et muet,

aveuglé par tant de lumière,

pour baiser en tremblant le velours tiède

de ses petits pieds nus !

Comme tu vois, la candide enfant ne rougit point !

Elle sourit tendrement

et me dit, riant et nouant sa tresse :

« Je pensais à toi !

Pourquoi, poète, avoir tardé ! dans ma solitude

je t’attendais !

Viens découvrir les secrets que je garde

en mon cœur ! »

Accordez votre orchestre, sphères d’harmonie,

dans la splendeur des cieux !

Maria, ô fleur du printemps, cette enfant,

c’était toi, mon amour !

*

Le serment de l’Arabe (O juramento do árabe)

Baçous, femme d’Ali, pastourelle de chameaux,

vit une nuit, à la lumière des étoiles scintillantes,

Waïl, chef redoutable à la force barbare,

lui tuer un animal, et jura de se venger.

Elle court, vole, entre dans la tente et raconte

à l’hôte d’Ali l’affront grave encore impuni.

« Baçous, dit tranquillement l’hôte aimable,

mon bras te vengera : je tuerai Waïl. »

Ce qu’il fit. Telle fut la cause

de la guerre acharnée, horrible, sanglante

qui mit aux prises ces tribus. Dans cette lutte fratricide,

Omar, fils d’Amrou, perdit un jour la vie.

Amrou, conduisant mille lances dans les rudes combats,

abreuvant irascible sa haine de sang ennemi,

cherche infatigablement mais sans succès

l’assassin de son fils, le rusé Mouhalhil.

Une nuit, sous la tente, à l’adresse d’un jeune prisonnier

fait captif au combat, le guerrier farouche

parla, sévère : « Prête attention, esclave.

Indique-moi la région, la montagne, la plaine ou la caverne

où vit le perfide Mouhalhil, sans mensonge ;

permets-moi de l’atteindre et je te rendrai ta liberté ! »

Alors le jeune homme répondit : « Tu le jures devant Dieu ? »

– Je le jure, répondit le chef. « Je suis l’homme que tu cherches !

Mouhalhil est mon nom, c’est moi qui ai brisé

la lance de ton fils et l’ai subjugué à mes pieds. »

Intrépide, il fixa l’ennemi silencieux.

Amrou répondit enfin : – Tu es libre, Dieu soit avec toi.

*

Le menuet (O minuête)

C’est un vaste salon ; des vases dans chaque coin ;

le travail des boiseries au plafond, admirable.

Des fauteuils aux clouteries fauves ;

un énorme sofa, de grandes tapisseries.

Le tapis purpurin révèle

entre les griffes d’un tigre une gazelle terrifiée.

Des portraits tout autour regardons le premier :

À la bataille de Toro, Alphonse le fit chevalier.

Celui-ci fut archevêque, celle-là dame de compagnie…

Quelle sensuelle fraîcheur sur ces lèvres rouges !

Les yeux revoient le ciel d’Italie,

boucles fines de l’ondoyante et blonde chevelure,

col robuste et nu, tête triomphale,

on dit que certain roi… mais poursuivons !

Celui que tu vois là est mort dans les sables d’Afrique

par cruelle vengeance de l’irascible Pombal.

Dans l’expression indicible de ce regard

apparaît une douleur profonde, inconsolable.

En face, une demoiselle au tendre visage affligé

en extase adore le pâle proscrit.

Ton songe nuptial, frêle comtesse,

s’est défait trop tôt, ô misère et méchanceté !

Tu cachas ta beauté sous la bure

et te fanas, ô fleur, sur le sol d’une cellule…

Observe les mépris de ce hautain conseiller

qui, souriant, respire une fleur de jasmin !

Docteur en théologie, il était bien vu à la Cour :

la croix d’un habit du Christ orne sa poitrine.

Cet autre, en combattant aux portes de Bayonne

comme un brave, obtint la rutilante épaulette.

Il a des flammes dans les yeux ; une tête haute et audacieuse ;

la gloire d’une balafre illumine son visage.

En le regardant, on voit les combats sanglants,

on entend la clameur des musiques martiales…

Dans le miroir antique, parmi l’ombre des rideaux,

se reflète la splendeur d’aristoloches argentées.

Sous le miroir niche un clavecin marqueté,

trésor autrefois de la maison, cadeau de fiançailles.

À côté, un coffre renferme, dans un nid charmant,

une antique partition en vieux parchemin.

Une nuit je tendis cette musique sur le pupitre,

et l’œillet soupira… À ce moment,

de la pâleur d’ivoire maladive du clavier

montèrent doucement les parfums du passé.

Et de son cadre je vis descendre la languide dame de compagnie,

qui, à la lumière pâle des lampes d’argent,

levant la manche bleue de son habit,

figure cireuse, geste ému,

en souriant glissa lentement sur le tapis,

dansant pleine de grâce un élégant menuet…

*

Adieu ! (Adeus !)

Un jour, dans une chambre élégante,

à l’intérieur du marbre rose d’un cabinet,

entre mille riens féminins qui exhalaient

ces parfums subtils qui nous bercent,

je vis un coquillage pâle et charmant.

J’entendis un son confus et triste,

comme d’une cloche de village au loin ;

pauvre coquillage ! mort de la nostalgie

de cette triste et vague immensité

de la mer qui pleure, sur le sable.

Mon amie, comme dans ce coquillage,

en moi pleure continûment

la timide parole prononcée,

le mot ADIEU que tu murmuras

à mes oreilles, languide et frissonnante !

*

La lecture des Lusiades (A leitura dos Lusiadas)

Devant le jeune roi, Camoëns, bel homme et distingué,

récite ; la cour, silencieuse

en face de la rouge explosion du cantique guerrier,

admire cette épopée immense et prodigieuse :

« … Furibonde, rugit la voix électrique d’Adamastor…

dans les bastingages le matelot chante joyeusement…

À fleur d’Océan scintille le sillon lumineux

des galions massifs de l’aventureux Gama.

« Terre ! crie le gabier, et sur les plages de Mélinde1

fébrilement se répand la gent lusitanienne…

Gonfanons déployés dans les clairs cieux d’Orient… »

Par-devers la splendeur de la gloire, le regard du roi brille ;

cependant que le Camara2, âme sombre, mélancolique,

sur lui fixe les yeux en riant comme un fauve.

1 Mélinde : Nom de l’actuel Kenya dans les Lusiades.

2 le Camara : Il semble que ce soit une façon pour le poète de nommer Camoëns, le nom Câmara figurant dans l’arbre généalogique de la famille. Cette désignation ne paraît toutefois pas consacrée par l’usage et relèverait donc de l’hapax.

*

Des années plus tard (Annos depois)

Sur une vile couche, grossière et délabrée,

par une nuit de clair de lune mélancolique

Camoëns, le front penché sur la poitrine,

s’abîme en un chagrin funèbre.

Quand un chant d’amour

au milieu de la nuit se fit entendre :

déjà des volets timidement s’ouvrent…

Nuit d’amour ? quelle tendre sérénade !

Camoëns éveillé se montre à la fenêtre

et cette chanson, comme un parfum ancien,

ressuscite en lui les rires du passé.

Il se voit jeune, heureux, ah ! et en cet instant

regarde passer dans le ciel, claire et distante,

la silhouette aimable, aimée de Natercia…

*

João de Deus

Ndt. Poète portugais (1830-1896).

Chaque fois que je le lis, je me sens prisonnier

d’un je ne sais quoi d’une infinie suavité,

il m’entre dans l’âme des émanations de saudade

qui me laissent pensif et recueilli.

Je rêve : je voudrais, dans une triste solitude,

vivre loin des gens, farouche,

et m’élever jusqu’à cette planète primitive

où resplendit la jeunesse éternelle.

Déjà son nom, à lui seul, est doux et tendre,

tellement euphonique, aimable et délicat

qu’il soupire à l’oreille…

La légende raconte qu’il vit sans soucis,

tissant des Rameaux, entremêlant des Fleurs,

couché sur le sein de la Chimère.

*

João Penha

Ndt. Poète portugais (1838-1919).

Maître nerveux, vaillant dompteur

de la Rime et du Sonnet portugais,

tu surpasses l’adresse d’un Chinois

peignant sur un vase transparent.

Il y a dans tes vers la musique dolente

de la guitare andalouse, et souvent

au milieu de cette étrange langueur retentit

le strident sifflement d’un serpent.

Dans Vin et Fiel tu traças le drame obscur

où sanglote et rit sur une vaste gamme

ton amour échevelé, fol et fatal…

Mais quand tu as arraché le dard de ton sein tourmenté,

ton chant alors exhale les honnêtes allégresses

d’une kermesse démesurée, colossale.

*

Chimères (Chymeras)

La mer m’a tenté ; de fougueuses espérances

me faisaient imaginer des voyages fantastiques ;

je me voyais rapporter des récits immortels

de contrées inconnues aux âmes curieuses.

Plus tard je voulus des richesses fabuleuses,

un palais emmi des feuillées murmurantes

où j’aurais caché les candides images

des vierges évoquées dans mes nuits silencieuses.

Tout cela est passé : il ne reste aujourd’hui

de mes chimères qu’une vision modeste,

un rêve enchanteur de paix et de bonheur,

tout simple : une alcôve, un berceau, une âme innocente,

et une épouse adorée, enveloppée – la négligente ! –

dans l’immaculée blancheur d’un long peignoir…

*

Sur le chemin de la guillotine (Em caminho da guilhotina)

La veuve Capet va être guillotinée.

En ce jour le peuple de Paris,

formidable, brutal, colérique, joyeux,

aux premières lueurs de l’aube s’est levé.

Sur le chemin désigné pour le cortège funèbre

la foule se presse,

tous éprouvent la soif tragique

de voir Samson égorger une reine.

Entourant la charrette marchent les soldats ;

depuis les toits

de la rue, les seuils, les murs, les balcons,

pleuvent sur la reine de viles imprécations.

Elle cependant, altière, droite et dédaigneuse,

regarde tranquillement

cette mer houleuse de la plèbe en tumulte.

Et tandis que ce peuple impétueux et répugnant

est avide d’entendre le cri convulsif,

la dernière angoisse

de cette femme, et rit abominablement,

un seul homme, le bourreau, est triste et déférent.

Au pied de l’échafaud peut naître un lys candide.

La charrette s’immobilise. La reine en descend.

Alors des bras nus

élevèrent au-dessus de la multitude

un enfant blond, joyeux comme la lumière,

doux comme le Christ,

auquel peut-être, le lit et le pain manquant à la maison,

sa mère avait voulu donner ainsi quelque distraction.

Sur la première marche de la sombre guillotine,

la reine de France

leva les yeux et vit ce bambin charmant

porter la main à sa bouche

et lui adresser, en souriant, un baiser honnête…

Et celle qui fut courageuse, héroïque et résolue,

entendant avec dédain l’injure féroce de la plèbe,

devant l’aumône enfantine de ce geste

pleura.

« Elle pleure enfin ! L’infâme a succombé ! »

rugit une voix sauvage dans la foule.

*

Fleur du marais (Flôr do pantano)

Elle est petite et sérieuse,

elle a le geste grave

d’une fille de burgrave,

la candide Valérie.

Il n’y a pas de fleur plus douce,

d’essence plus éthérée ;

or c’est le vice et la misère

qui lui donnèrent la vie !

Sur ses cheveux blonds

jamais n’est passé l’arôme

des baisers maternels.

Ô crédule ignorance,

cache à cette enfant

le nom vil de ses parents !

*

Plût au ciel que je ne t’eusse jamais lue, ballade ! (Nunca eu te lêsse, ballada!)

Ndt. Variation sur le thème de la coupe du roi de Thulé, poème de Goethe.

Suspends la dure sentence

que j’ai de ta lèvre entendue

et relève tes tristes

yeux noirs accablés

à mon approche.

Relève-les, enchanteresse !

Mais avant de me pardonner,

prête-moi attention, écoute, belle dame,

de tout ton cœur.

Écoute : « Au roi très amoureux

sa sincère et fidèle amante

en mourant avait laissé,

marque d’une longue affection,

une coupe d’or ciselée,

pour lui de la plus grande valeur.

À toute autre chose le roi préférait

ce cher souvenir

qui lui rendait les parfums

des ondoyants cheveux

et des lèvres de velours

qu’il avait longtemps baisés.

Chaque fois qu’il buvait

dans ce vase sacré,

une joie extatique

souriait comme une fleur idéale

dans ses troubles yeux fatigués.

Un jour, le malheureux se sentit

plus triste, plus vieux et plus abattu,

et le tremblant amant

serra contre lui la coupe, éperdu.

Et les larmes, une à une,

alors glissèrent

sur les rudes flocons d’écume

de sa longue barbe flottante.

En cette heure d’agonie,

il fit appeler ses fils,

leur donna tout ce qu’il possédait,

or, palais, richesses,

son château fort,

ses vastes domaines.

Il partagea tout entre eux,

ne gardant que la coupe.

Sentant la vie le fuir,

il envoya tristement convier

ses parents, ses enfants

pour un ultime banquet

dans son château surplombant

les eaux vertes de la mer…

Au milieu de la fête, le vieillard

leva la coupe et, souriant,

le regard dans le vide,

se mit à chanter un chant dolent…

Et le chant fini,

dans le flot amer

il lança la coupe d’or… »

C’était une jalousie profonde

que celle de ce vieux roi épris,

qui ne voulut point qu’un autre bût

à ce vase sacré

et connût par-là

les parfums caressants

qui l’enivraient…

Hier soir, en baisant

la rose vivante de tes lèvres,

je me souvins de cette histoire naïve,

de cette ballade d’amour ;

et aussitôt, au plus profond de moi

je ressentis une si étrange douleur

que, dans une impulsion démente,

de ta lèvre humide et ardente

avec un air de fou je m’écartai !

Je m’étais avisé, tête blonde !

que si par hasard je mourais,

un autre boirait peut-être

les baisers de ta bouche…

Et dans le vague azur,

ma compatissante anémone,

je croyais entendre les soupirs

d’une mourante Desdémone…

Hélas, amour sans méfiance !

Pardon, ombre adorée !

Plût au ciel que je ne t’eusse jamais vue, ô fleur !

Que je ne t’eusse jamais lue, ballade !

*

La Noire (A negra)

Tes yeux, robuste créature,

ô fille tropicale,

rappellent les épouvantes

d’une sombre forêt vierge.

Tu es noire, oui, mais quelles belles dents,

quelles perles sans pareil

j’admire dans leurs croissants rubiconds3

en t’écoutant parler !

Ton corps est fort, élastique, nerveux.

Comme est doux le balancement

de ton pas, qui rappelle la marche gracieuse

des ocelots du sertao !

Les gentes dames languides et tendres

méprisent ta couleur

mais envient tes formes splendides

et ton regard provocant.

Mais tu es triste, inquiète, distraite ;

tu fuis les caféiers

et cachée dans l’obscurité des bois

tu pousses des soupirs malheureux…

Sur ta natte, la nuit, ton corps se couche

et dans des soifs sans fin

tu portes à ton sein, baises et respires

un candide jasmin…

Tu aimes le clair de lune qui pâlit les bois,

ô noire colombe !

la fleur d’oranger, les cactées nivéennes,

et ressens de l’horreur pour toi !…

Tu aimes tout ce qui te rappelle le Blanc, ce visage

que tu vis pour ta peine

un jour où tu sortais, le soleil se couchant,

d’une verte bambouseraie…

3 croissants rubiconds : Les gencives.

*

À l’enfant prodige Eugênio Dégremont (Ao rabequista Eugênio Dégremont)

Ndt. Cet Eugène Dégremont n’est connu d’internet que par le présent poème de Gonvalçes Crespo. D’après ce poème, il s’agit d’un enfant prodige brésilien, sans doute joueur de violon, plutôt que de rebec (rabequista : joueur de rebec), compte tenu que le rebec est un instrument médiéval (et voir le vers 5 : « aux sons du violon »). Il est probable que le poète l’appelle un « joueur de rebec » en raison de l’expression portugaise metido a rabequista, « en joueur de rebec », qui sert à désigner un enfant ressemblant à un adulte ou imitant les adultes.

Récité la nuit du 25 février 1876

au théâtre S. João de Porto

Voyez ! C’est un enfant ! ô mères, regardez-le !

Comme est vive la lumière, ardent le rayon

vibrant dans ce regard !

Quel plaisir de le voir si jeune,

au son du violon, transporté

par des rêves, tant de rêves…

Et dans la marche que rêve son âme,

devant nos yeux se déploient

des tableaux par milliers.

Le rebec soupire-t-il ? C’est cette douceur

qu’ont dans la terre lointaine les cantilènes

des jeunes filles du Brésil.

Des sons stridents retentissent ? Nous entendons

le vent de la forêt ployer les frondaisons

de sa clameur puissante…

Et les ocelots tachetés crient, et les aras

en fuyant effleurent les bambous tremblants,

et croasse le condor.

Enfoncés dans les humides pâturages,

furieusement mugissent les buffles sauvages,

et dans les fourrés

la panthère saute et les rusés alligators

pleurent, feignant des deuils lacrymatoires

sur les sables fauves.

Le rebec sanglote ? Entendez,

ce sont les Noirs qui chantent les belles, douloureuses

chansons de leur pays ;

sans famille ni patrie, sans amours,

nul n’adoucit le fiel de leurs souffrances,

triste race infortunée !

À présent, comme en transe d’amour,

du rebec sort un gazouillis languide

ravissant le cœur.

Et la saudade nous peint en vives couleurs

le cantique lascif des grives

dans les ombres du sertao.

C’est tout cela et plus encore que je vois, admire, écoute,

les yeux humides de larmes,

ô adorable enfant

qui, au lieu de chasser des papillons,

parmi les champions viens batailler

et faire honneur à ton Brésil !

Ne crois pas, cependant, prodige des enfants !

que le feu suffise, l’enthousiasme, l’inspiration ;

il est nécessaire de travailler pour parvenir à quelque chose ;

autrement tu appelleras en vain la gloire.

Eh quoi ! t’imagines-tu peut-être

que sans lutter, sans souffrir, sans tourments,

l’artiste pourrait élever aux quatre vents

l’Épopée, le Drame, la Statuaire, la Partition ?

Courage, travaille, précoce artiste,

ris des précipices, triomphe de l’abîme !

Embrasse d’un regard large l’azur profond.

Te voilà sur les sommets ! Élève-toi vers l’idéal !

*

Les vieilles négresses (As velhas negras)

Ndt. À l’attention des algorithmes : il n’y a aucune nuance péjorative dans le mot « négresse » en soi. Les poètes n’avaient pas encore inventé des mots sous prétexte que d’aucuns emploient ceux qui existent en manière de dépréciation, et ils ne sont pas tenus de suivre des ordonnances de linguistique quand elles appauvrissent la langue. Le poète Ernesto Cardenal, pour rendre hommage aux Indiens d’Amérique, a traduit de la poésie « primitive », et Blaise Cendrars a compilé une Anthologie nègre et publié des Petits contes nègres pour les enfants des Blancs. Si « nègre » était forcément insultant, comment ne le serait pas aussi « négritude » ? Les linguistes et bureaucrates qui affirment que « nègre » a en soi une connotation péjorative font erreur. – Ici, le terme « négresse » permet d’éviter l’expression « vieilles Noires », c’est-à-dire l’apposition de deux adjectifs dont le second possède un usage substantif, expression teintée d’ambiguïté (le n majuscule corrige certes l’amphibologie à l’œil, mais la poésie, doit-on se rappeler, a toujours une dimension auriculaire prééminente). On nous passera d’autant plus ce mot que, comme Cardenal rendant hommage aux Amérindiens, c’est un Portugais de couleur que nous traduisons, un homme de couleur qui fut également député de son pays, à une époque où la France n’avait pas encore poussé la tolérance raciale jusqu’à permettre la célébrité à plus noir qu’Alexandre Dumas, quarteron (un quart de sang noir).

Les pauvres vieilles négresses

sont assises à l’écart

du joyeux batuque.

Les jeunes esclaves4 enjouées sautent

autour des feux

et des tonneaux de goudron.

Sur la forêt pleine de rumeurs,

le beau clair de lune répand

sa blanche lumière tropicale.

Les lucioles scintillent

dans le vert obscur des champs

et les dépressions du vallon.

Quelle nuit de paix ! quelle nuit !

On n’entend pas le claquement du fouet

ni les cris du contremaître !

Et les pauvres négresses

inclinent leurs fronts las

en torpeur léthargique.

Elles songent : autrefois

il y avait aussi des chants

et les jours étaient heureux !

Ah, quelle profonde nostalgie

de la vie, de la jeunesse

dans les savanes de leur pays !

Et devant leur regard vide

de tout espoir, froid, froid

comme un voile de veuve,

ressurgit et pleure le passé

– Pauvre nid abandonné

que la neige a trempé, détruit… –

Elles songent à leurs amours,

éphémères comme les fleurs

que le soleil brûle dans le sertao…

Leurs enfants une fois grands

leur furent enlevés pour être vendus

et nul ne sait où ils vivent.

Elles connurent de nombreux maîtres,

bercèrent le sommeil

de mainte gente mame5 !

Ce furent des servantes aimées,

à présent inutiles, courbées

dans une vieillesse imbécile !

Cependant la lune d’argent

enveloppe la colline, les bois

et les caféiers !

Et les Noirs, riant de toutes leurs dents,

sautent joyeux, contents,

dans le batuque sonore.

Sur la vaste terrasse,

la fille du propriétaire terrien,

la gente demoiselle sentimentale

écoute un cousin revenu depuis peu

lui raconter le poème démesuré

des nuits du Portugal.

Et elle entraperçoit en souriant

la vision tentatrice

de lointains paradis…

Tandis que les pauvres vieilles

songent, assises à l’écart

du joyeux batuque.

4 jeunes esclaves : Traduction de « creoulas ». Le mot creoulo (crioulo dans la graphie moderne), « créole », sert entre autres à désigner en portugais – et c’est bien le sens qu’il a ici – des esclaves nés en Amérique par opposition à leurs aînés emmenés depuis l’Afrique. La nostalgie des vieilles esclaves pour leur pays natal sur le continent africain, pour « les savanes de leur pays », fait partie des dimensions de leur isolement dans la vieillesse.

5 gente mame : Traduction de « sinhá gentil ». Il s’agit de la déformation de « senhora gentil » dans le parler des servantes noires, déformation ou abréviation populaire consacrée par les dictionnaires portugais. En français, une abréviation populaire de « madame » est « mame » (Cnrtl).

*

La mort de Don Quichotte (A morte de D. Quichote)

Le bouclier brisé, sans lance, la cotte de mailles en loques,

seul, abandonné, tâtonnant comme un aveugle,

à la lumière dolente, immaculée du crépuscule

le vieux héros de la Manche retourne à son village.

Une mince fumée sort du toit des fermes,

les jeunes filles rient au bord de la fontaine

et, doucement, à la claire vibration de l’angélus

voix et chansons se mêlent.

Et l’audacieux Champion, le Justicier, le Fort

qui s’en était allé par le monde combattre le mal,

défendre la Femme, défier la Mort,

s’assoit sur les degrés du domaine paternel.

Ses coudes aigus sur les genoux

et le front sur son poing fermé,

il resta un long moment, sans larmes, silencieux,

à contempler son passé inutile…

Et là, dans la douce paix de son village,

il se sentit accablé d’une tristesse infinie

en entendant ces mots : « Ta Dulcinée est morte,

missionnaire du Bien, ta mission est finie ! »

Et lui d’écouter et de méditer ! Sa nièce espiègle

vient l’embrasser, lui parle, rit, mais le héros

répond : « La mort approche,

conduisez-moi dans mon lit ! » Et l’entendre fait mal.

Près de sa couche, l’avocat, le curé

tentent de ressusciter ses rêves et ses chimères ;

ils lui dépeignent le Mal triomphant, hélas,

le faible aux pieds du puissant, l’homme bon livré aux bêtes…

Ils lui racontent la froide horreur des cachots sans lumière,

que dans les tours féodales le vieux Crime étale sa pompe,

que les croissants de l’Islam ont vaincu la Croix,

que l’Injustice fait la Loi… Alors, féroce et sublime,

agité, demi-nu, sinistre, le chevalier

gronde comme le tonnerre : « Ma cuirasse !

Qu’on selle Rossinante ! Ô Sancho, écuyer,

apporte ma lance, vite ! et ma bonne épée ! »

Ses yeux étaient de feu, son aspect redoutable,

et l’on sentait vibrer la lance imaginaire…

Mais il tomba mort de son lit,

un sourire d’enfant aux lèvres !