Tagged: décadentisme

Delirium tremens : La poésie de Pedro Barrantes

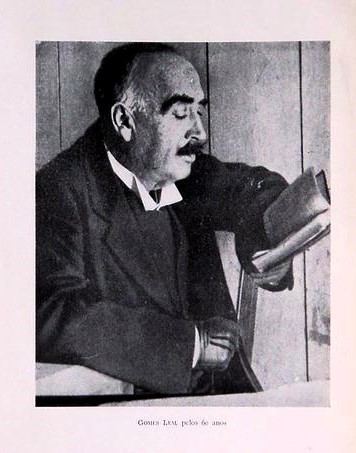

Après la bohème de Lisbonne, avec Gomes Leal (ici), voici la bohème madrilène, avec l’un de ses auteurs les plus mystérieux, Pedro Barrantes (ca. 1860-1912). Mystérieux car à ce jour peu étudié, même si son recueil Delirium tremens de 1890 a fait l’objet d’une réédition récente, en 2014, aux éditions Cangrejo Pistolero. L’année de naissance de Barrantes n’est pas connue avec certitude, et nulle photographie de lui n’est sortie d’aucun tiroir. Bien que le recueil susnommé eût rencontré un certain succès en son temps, Barrantes était surtout connu des générations suivantes par le témoignage qu’ont laissé dans leurs écrits d’autres auteurs de la bohème espagnole tels que Ramόn del Valle-Inclán, Pío Baroja (pour des traductions de cet auteur, voyez ici), Emilio Carrère.

Sa trajectoire, du reste, avait de quoi brouiller les pistes. Il commença par la publication d’un recueil de poésie religieuse. Puis vint son Delirium tremens, suivi d’un recueil anticlérical, Anatemas (1892), et à nouveau d’un recueil aux tendances religieuses et conservatrices (1896). Il renia formellement ses idées anticléricales avant de renier ce reniement, de publier des libelles (comme celui dont la couverture est jointe ci-dessous) et d’écrire pour la presse libérale, où il occupait également une fonction dont j’ignorais l’existence jusqu’alors, celle de testaferro, consistant à signer dans un journal les articles d’auteurs désireux de rester anonymes et assumer ainsi à leur place les éventuels procès et condamnations. Sa page Wikipédia, en espagnol, raconte qu’il fut torturé lors d’un de ces procès et laissé pour mort, ne reprenant vie qu’au bord de la fosse commune.

Je ne sais ce que vaut cette anecdote, sachant que cette même page cite des vers du recueil qui ne s’y trouvent pas. En l’occurrence, il s’agirait de vers d’un poème à la mémoire du tueur en série José Muñoz Lopera, de Séville : un poème de cette nature, appelé La agonía, se trouve bien dans le recueil (nous ne l’avons pas traduit), mais les vers faisant dire à l’assassin qu’il pratiquait le cannibalisme en mangeant de la chair humaine avec du riz sont apocryphes, si l’on en juge par l’édition de 2014, laquelle présente la seconde édition du recueil, de 1910, avec les variantes de 1890 et les poèmes retirés entre la première et la seconde édition. En écoutant les vers en question, Pío Baroja – nous dit la même page Wikipédia – aurait répondu que cela lui rappelait la paëlla ; ce mot aurait-il fait retrancher le passage à Barrantes avant la mise sous presse du recueil ?

On voit par l’exemple de ce poème que, conformément à l’esprit de la bohème, Barrantes recherchait volontiers les sujets outrés. Le titre même de son recueil en est un indice (bien que, par ailleurs, Barrantes fût un gros buveur ; la plaisanterie courut même, à sa mort, qu’il décéda des suites d’une fièvre contractée après avoir bu un verre d’eau). Or ce sont non seulement ses retournements idéologiques mais aussi la manière de sa poésie « frénétique » (étiquette propre au romantisme noir) qui finirent par l’isoler. Ainsi l’un des grands maîtres de la bohème espagnole, Emilio Carrère, après l’avoir inclus dans une anthologie, le critiqua-t-il vertement, dénonçant par exemple un poème tel que « Le soliloque des filles de joie » (ci-dessous en français) comme entièrement dépourvu du nihilisme propre à la bohème et se classant dans la littérature moralisatrice. On ne saurait, sur cet exemple particulier, dénier en bloc la justesse du propos de Carrère ; cependant, « le soliloque » semble être bien plutôt du naturalisme, et le « nihilisme » revendiqué comme une marque de la bohème n’est guère différent, ainsi entendu, de la mentalité de certains milieux d’argent – les plus sordides (car gagner de l’argent n’a jamais été un gage d’honorabilité).

.

Photo : El padre Sanz, 1899. Brochure de Pedro Barrantes publiée après le reniement de sa « reconversion » à l’ordre moral, c’est-à-dire après le reniement de la période pendant laquelle il fut le protégé du père Sanz en question. (Le père Cándido Sanz était directeur de la congrégation San Luis Gonzaga de Madrid.) L’introduction à l’édition de 2014 de Delirium tremens, par Javier Manzano Franco, précise que l’attaque porte contre certains séminaristes gravitant autour du père Sanz plutôt que contre le père lui-même, ce qui n’aurait pas manqué de soulever à l’égard de l’auteur de légitimes critiques pour ingratitude. Le libelle valut à Barrantes une condamnation en justice.

*

Franchise (Franqueza)

Je ne sais ce qui, dans ton sourire glacial,

jeune beauté aux yeux bleus,

à la fois me fascine et me dégoûte,

cause ma répugnance et mon exaltation.

Il s’y trouve quelque chose que je ne puis expliquer ;

une énigme indéchiffrable, un arcane immense

que je n’ai pu percer à jour,

un profond mystère que je ne parviens à sonder.

Ton sourire est étrange. Lorsque tu entrouvres

les roses incarnates de tes lèvres

et, pour provoquer l’admiration, montres

les deux rangées de tes dents blanches,

tu le fais avec une si grande affectation,

d’une manière si hypocrite, si étudiée

que quiconque y prête attention

connaît aussitôt ton caractère infatué,

voit que l’amour-propre te domine,

qu’un orgueil exagéré t’aveugle.

Je te le dis en toute franchise, belle Irène,

en même temps qu’il m’excite, il me fait mal,

cet obstiné sourire où se mêlent

la présomption, la plaisanterie et le sarcasme.

Si tu prétends avec cela susciter l’amour

dans mon âme, tu te trompes :

du désir à l’amour on mesure un abîme.

La même différence existe entre les deux

qu’entre la lueur vacillante d’une bougie

et la splendide irradiation d’un astre.

Aussi, je peux bien dire

que je t’ai désirée de temps à autre,

mais je ne t’ai jamais aimée. Ne t’imagine pas

que je sois pris dans les rets de tes charmes,

ni que tes regards blessent jamais

ma poitrine de leurs ardents rayons.

Je te veux et c’est tout. Comprends-tu ?

Je te veux, c’est certain, mais je ne t’aime pas.

Et si ces rudes paroles te blessent,

si la franchise de mon langage t’offense,

si j’enflamme dans ton cœur vide la haine

toujours prête à se réveiller

parce que je ne te rends pas un culte idolâtre

et que tu ne me vois point à tes pieds humilié,

je dois te dire que cela m’importe peu,

jeune beauté aux yeux bleus.

*

Un baiser et un portrait (Un beso y un retrato)

Une nuit, ta voix perfide

me jura un éternel amour,

tandis qu’une fausse rougeur

transformait en pivoine la neige

de ton séduisant visage.

Ton accent harmonieux était

comme un soupir du vent ;

tes yeux brillaient

comme les astres étincelant

au vaste firmament.

Je te regardais sans plaisir

en écoutant tes serments

et devais retenir

un rire voltairien

qui me voulait venir aux lèvres.

Cependant, je t’adorais

malgré moi, excessivement ;

ta pupille étincelait

et ta lèvre trépidait

comme suppliant un baiser.

Ta beauté m’attirait

avec l’attraction de l’abîme.

Ta fausseté m’était flagrante,

tout comme ta vilenie et ton cynisme,

mais je ne t’en aimais pas moins !

Je passai mon bras autour de ton cou,

ma tempe effleura tes cheveux ;

avec un désir véhément j’approchai

mon visage de ton beau visage

et te donnai un baiser sur la bouche.

À ce baiser tu répondis,

et après cet épanchement

tu feignis de la honte :

en te voyant si triste, je crus

presque à cette fiction.

En larmes, agitée,

dans un élan étudié,

ta main déposa,

ainsi qu’une mystérieuse amulette,

un objet dans la mienne : ton portrait.

Prends, me dis-tu,

cette véridique preuve

de ma frénésie d’amour

que je te donne ; qu’au moins tu aies

un souvenir de moi !

Et avec des rougissements feints

tu fixas dans les miens tes yeux

comme des étoiles sinistres,

grandes comme mes douleurs,

noires ainsi que mes chagrins.

……….

……….

Le temps passa. Un jour,

par lettre tu m’appris

qu’un homme qui t’aimait

avait demandé ta main

et que tu l’épousais.

Ta conduite mesquine

ne m’étonna point ; non, rien de tel.

Entre un pauvre raté

et cet illustre potentat,

le choix ne faisait guère de doute.

L’orgueil t’avait aveuglée.

Cet homme, Sira bien-aimée,

ne t’as pas chérie comme moi.

Il t’a séduite et quittée,

souffrante, abandonnée.

Ma pitié s’éveilla

en apprenant ton châtiment ;

et, pensant à ta détresse

et sinistre solitude,

je courus à ta rencontre.

Tu ne feignais plus ; la lie

de ton esprit recouvrait

les lys de ton teint.

Le vice se montrait en toi

dans toute sa nudité.

Plein d’anxiété secrète

de te savoir sur la voie du dérèglement,

mon âme, comblée de douleur,

trembla de voir la prostituée

succéder à la coquette.

Je voulus passionnément

t’arracher au tourbillon

qui t’entraînait par sa violence,

mais à mes conjurations

tu répondis : « C’est mon destin. »

Et comme j’insistais, dans le but

d’élever une idée honorable

dans ta conscience endormie,

tu fuis de ma présence

en lançant un éclat de rire.

……….

……….

Je ne t’ai plus jamais revue

et ne sais quel peut bien être ton sort.

Peut-être ton destin fatal a-t-il voulu

que dans un misérable hospice

tu trouvasses la mort,

ou que, comme une feuille détachée

que poursuit l’aquilon,

avilie par l’infamie,

tu sois plongée

dans la plus sordide abjection.

Or, malgré tout,

– si ce n’est pas insensé ! –

je garde, fixés dans mon angoisse,

sur mes lèvres ton baiser

et ton portrait sur mon cœur !

*

Le soliloque des filles de joie (El soliloquio de las rameras)

Pour Carlos Miranda

Nous sommes la lie de l’univers,

nous offrons le plaisir et le mal.

Jeunesse vicieuse, ivre de gloire,

viens jouir des plaisirs de la matière !

Plongées dans l’immondice de la boue,

nous avons le cœur sec et froid ;

nous maudissons nos propres mères ;

nous sommes l’abjection et la fétidité.

Nous subissons les injures et les coups,

la stupidité du peuple brutal,

et nous acclamons par d’imbéciles éclats de rire

les grossières plaisanteries de la racaille.

Notre existence se passe dans l’orgie ;

nous vivons sans repos ni santé,

et l’agonie de la souffrance nous ronge

au milieu de la belle jeunesse.

De notre sein stérile, infécond,

nos enfants héritent de terrifiantes maladies.

Nous sommes le réduit immonde

où la société se vide le ventre.

Implacable et féroce, notre destin

nous abreuve d’un fiel répugnant

quand des taches couleur de vin,

sanglantes, sur notre peau paraissent.

Descendues de la pureté du ciel,

nous ne voyons plus le jour ;

notre beauté dure un instant,

et la croix expiatoire commence.

D’abord, l’illusion nous trompe,

nous vivons dans un lupanar doré ;

mais bientôt notre teint se brouille,

nous commençons à décliner.

Le baiser éternel, toujours palpitant

fait perdre aux lèvres leur éclat,

et la pression constante des doigts

fait tomber les formes, flasques.

La turgescence du sein réduite à néant,

notre beauté touche à sa fin ;

avec une rude, glaciale indifférence,

à la tourbe alors nous nous livrons.

Nous déménageons ; nos lits

ne sont plus couverts de magnifique dentelle.

La paye est devenue infime

et nous n’avons plus à offrir qu’une paillasse.

Notre logis est un misérable galetas

aux murs effrités et noirs.

La canaille vient ici quand l’embrase

la soif du grand désir hydropique.

Ici vient le vaurien, la crapule,

tout ce que la société rejette.

En un grotesque amalgame,

tout le rebut se retrouve ici.

En offrant notre poitrine avilie

aux baisers enflammés de la luxure,

nous tombons comme des statues sur la couche

et présentons nos lèvres, sans amour.

Parfois une main calleuse

nous traverse le visage avec un plaisir brutal,

car notre triste vie sordide

est une constante pluie de honte.

En recevant l’outrage infamant,

il nous monte au visage un flot de sang

et nous subissons avec des cris de rage

les moqueries, l’insulte, les gifles.

Nous cachons notre couleur de mortes

sous de grossiers carmins,

dissimulons ainsi les cernes

pour continuer de plaire.

Chacun peut nous louer, vieillard, gamin

ou adolescent, pour le vil métal ;

nous traitons chacun à égalité,

tous avec la même caresse.

Les folies, le vin, les excès

nous transforment de manière si atroce

qu’une fois introduit le virus dans nos os

nous perdons jusqu’au timbre de la voix.

Elle devient si rauque qu’il semble

que nous souffrions d’un catarrhe incurable ;

l’éclat de notre pupille ternit

et notre figure se creuse de sillons profonds.

Quand nous revoyons en pensée, parfois,

la douce enfance heureuse,

notre âme léthargique se convulse

et notre cœur tremble jusqu’à la racine.

Nous sommes des bêtes humaines ; nous ne savons pas

ce qu’est l’amour, la décence, l’honneur,

ni ne prétendons pouvoir l’apprendre,

n’ayant jamais appris que l’ordure.

Quand nous ne servons plus à rien,

on nous chasse de l’infâme bordel

et nous traînons une existence dégradée

sans toit, sans lit.

Nous errons sur les promenades publiques

à la recherche de soldats, de paroissiens,

dont nous satisfaisons le désir pour trois fois rien,

et nous maudissons Dieu par habitude.

Nous haïssons avec une rage folle

tout ce qui rit ou répand lumière et beauté.

Pour nous toute chose au monde

est couverte d’un crêpe funèbre !

La faim bien souvent nous tenaille ;

nous en subissons la torture infernale ;

et dans les moments de vertige et de démence

nous pensons au vol, au poignard.

La tuberculose lentement nous dévore ;

nous éprouvons dans la poitrine une douleur lancinante…

Le poids accablant de tant de chair

nous assassine à petit feu !

Enfin vient un moment où nos jambes

ne peuvent plus soutenir ce corps,

et nos forces cèdent, dans l’angoisse ;

nous savons l’agonie commencée.

Alors, sur une misérable civière,

on nous emporte, rongées par le mal,

et notre lie délectable est dévorée

par l’abîme final de l’hospice.

*

Le fossoyeur et moi (El enterrador y yo)

Pour Daniel Pérez Vizcaíno

Je me trouve devant celle qui fut mon amante,

me trouve devant son cadavre rigide.

Vois, croque-mort abominable,

jusqu’où va mon cynisme :

je souhaite qu’en présence de ce corps

tous deux fassions bonne chère.

Pose cette table ici. Que les mets soient servis !

Mon appétit n’est point diminué

par le regard de cette morte abjecte,

par ses yeux vitreux et révulsés.

Dînons ! Mais invite-la,

qu’elle goûte ce xérès exquis ;

cependant, qu’elle ne le boive pas dans la coupe,

ce serait trop d’honneur pour elle :

remplis de vin cette portion de crâne

et approche-la de ses lèvres jaunies.

Très bien… qu’elle la vide !… non… impossible…

Bon, alors place le crâne entre ses doigts rigides,

lève-le à hauteur de sa bouche

comme si elle portait un toast… Voilà, magnifique !

Quelle attitude grotesque ! Tu ne ris pas ?

Ris, fossoyeur, tout comme je ris.

……….

……….

Le souper est terminé. Continue de boire,

je te donnerai l’exemple, ferai de même.

À présent, tue la morte. Tu ne comprends pas ?

Par ma foi, c’est pourtant simple :

plonge ton couteau dans son cœur

comme s’il s’agissait de tuer un être vivant.

Une incision bien faite… mais vite !

Qu’est-ce qui te rend si timide ?

Ah, tu veux de l’argent ? Tiens, misérable !

remplis tes poches.

Maintenant, frappe… Joli !

Tu as donné un coup superbe, l’ami !

Un coup de maître ! Je vois que tu connais

à la perfection le métier d’assassin.

Le sang ne coule pas, il est coagulé.

Veuille à présent retirer délicatement les entrailles…

tout entières… fais très attention…

continue, vaurien… Bravo, bon travail !

Enfin !… Apporte-moi, pour que je puisse le fouler, l’écraser

sous mes pieds, son cœur maudit !

Mon ressentiment à présent un peu apaisé,

apaisé mais nullement éteint

car ma haine durera tant que je vis,

donne une sépulture à son misérable cadavre.

Que me parles-tu, imbécile, d’enterrement somptueux ?

Pas de caveau ni d’enfeu !

À la fosse commune, dans le grand trou

où vont les filles de joie, les assassins

et les voleurs : ses ossements

doivent être confondus avec ceux du crime !

Un cercueil seulement, et presque à fleur de terre,

c’est ce que demande mon caprice,

pour que je puisse, palpitant, tremblant,

dans le délire de ma jouissance insensée,

écouter le festin que les vers

célèbreront sur son corps vil.

*

Dans l’obscurité (En la sombra)

Je le jure sur l’arc de tes sourcils.

(Traduit de l’arabe)†

Je t’adore, femme ! Je t’idolâtre !

Je le jure sur l’arc de tes sourcils !

Comment est-ce arrivé ? Je l’ignore. Je sais seulement

que cette passion, née de l’absence,

par les desseins fatals de la Destinée

eut pour berceau l’épouvantable catastrophe.

Son berceau fut une prison ; mais qu’importe,

puisque mon amour en lumière transforma

les ténèbres du cachot. Que peut

l’esclavage du corps derrière les grilles

et les cadenas, quand l’âme libre

et passionnée rêve

et par-delà les cieux lointains

se livre à sa profonde extase ?…

Comment est-ce arrivé ? Je ne sais. Demande aux vagues

la cause qui les engendre ;

demande ses secrets à l’abîme ;

essaye de savoir

pourquoi le vent est perfide ; pourquoi s’ouvrent,

quand la nuit tombe,

certaines fleurs qui brillent dans l’ombre

avec une vive lumière de luciole ;

interroge la paix des tombeaux

et tu recevras le silence pour toute réponse.

L’énigme insondable,

seul Dieu la pénètre,

et l’esprit de l’homme est un mystère

que ne peut explorer l’intelligence.

Comment est-ce arrivé ? Je l’ignore.

Je sais seulement qu’une nuit, dans l’obscurité

de ma cellule, alors que j’entendais

tomber la pluie glacée sur le carreau,

comme un point d’or

devant moi apparut une étoile merveilleuse.

Ton souvenir me blessa ; je sentis en mon esprit

comme un choc d’idées,

un grand froid dans le cœur ; et, en même temps

que ton image sereine

se détachait lumineuse et pure

sur le crêpe noir des ténèbres,

ton nom dans mes oreilles

vibrait avec la cadence

d’un rythme musical. Ainsi se forgea

la chaîne tragique

de cette passion, née

à la chaleur de l’absence,

et qui par l’impiété de la Destinée

eut pour berceau l’épouvantable catastrophe.

Comment c’est arrivé, je ne sais, mais je t’adore !

Je le jure sur l’arc de tes sourcils !

† Traduit de l’arabe : Le commentateur de l’édition 2014 du recueil nous informe que le vers est tiré des Poesías asiáticas puestas en versos castellanos (1833) (Poésies orientales mises en vers castillans) de Gaspar María de Nava, comte de Noroña. – En introduisant le goût orientaliste en Espagne, le comte de Noroña souhaitait l’opposer aux influences de la « fade » poésie française.

*

Toi et le chaos (Tú y el caos)

Dieu, avec la lumière et la splendeur des cieux,

forma ton beau visage,

mais Satan, prince pervers,

en voyant si belle œuvre,

avec envie et colère s’exclama :

« Merveille de beauté

que ton corps, mais de ton esprit je ferai

un objet d’admiration en tout temps

pour son horreur et sa difformité »,

et, roulant des yeux pleins de sang,

il laissa de son sein

s’exhaler un rauque soupir. Nul ne sait

ce que le sinistre monarque

à ses légions ordonna, mais il est certain

que du fond noir

du barathrum les ombres montèrent

à son commandement impérieux

et retombèrent toutes ensemble sur ton âme

comme une tempête d’automne,

en un essaim si lugubre et horrible

que, malgré sa haine

de l’humanité, Satan sur son trône

frissonna d’épouvante.

……….

……….

C’est pour cela, femme, que dans ton sein

se mêlent tous les vices

et que depuis ce jour,

rejeton des furies,

les antres ténébreux de l’enfer

sont moins obscurs qu’ils n’étaient.

*

Rancœur (Rencores)

Un jeune et pâle névrosé

jeta d’une voix rogue :

« Sonneur de cloches, lance à la volée

les campanes de l’église,

sonne allègrement tes cloches

comme aux jours de fête. »

Le sonneur le regarda

d’un air ahuri.

– Avez-vous perdu la tête ?

– lui répondit-il, effrayé –

alors que vient de mourir votre fiancée…

– C’est justement parce qu’elle est morte

que je demande que chantent joyeuses,

avec leurs langues de métal,

ces cloches auxquelles tu souhaites

faire retentir un glas pour elle !

Le monde ne doit pas pleurer

quand meurt une hyène !

– Mais, monsieur… – Ne réponds pas

et sonne sans plus tarder

ou bien j’irai de ce pas à l’église,

en présence des fidèles,

jeter bas le catafalque, l’arracher

du cercueil qui l’enveloppe,

et je la traînerai, gravissant les marches

du clocher avec ma charge fétide,

au battant je l’attacherai

et de mes propres bras

mettrai la cloche en branle,

pour voir, avec les délices d’un tigre

quand il déchire sa proie,

son corps disloqué

voleter furieusement de-ci de-là,

et entendre le bruit que produit

en heurtant les pierres

l’horrible tête sanglante.

*

La marche des vaincus (La marcha de los vencidos)

Pour D. José María Matheu

Voilà les estropiés, les vaincus ;

malheureux anéantis, misérables déchus,

ceux qui, après une longue période de luttes incessantes,

privés d’énergie, tremblants, vacillants,

sans étoile au ciel ni direction sur la terre,

renoncent aux dures lois de la guerre.

La société leur crache dessus, les rejette

comme un inutile fardeau, ainsi qu’on élimine

la boue souillant le seuil de marbre d’un palais.

L’un après l’autre, les vaincus avancent lentement

sur différents chemins, mais tous vont au même point

qui sur eux exerce l’attraction de l’abîme.

Ils ne luttent plus, se laissent entraîner. Dans leur regard

sans éclat, toute la tristesse d’un soir nuageux :

leur visage, qui trahit la fatigue, n’est plus animé

par la contraction sauvage que prête la haine

à ceux qui se révoltent encore contre d’injustes affronts.

La commissure de leurs lèvres livides tombe

de manière sinistre, et leur marche dénote

le tumulte des luttes passées et la déroute.

Il y en a de jeunes, dignes d’un sort meilleur,

et des vieillards chancelants près de la fin ;

en tous vibre, avec un creux de tombeau,

l’anéantissement de ce qui s’écroule.

–

Voilà les estropiés, les vaincus ;

vers l’hospice marchent les malheureux déchus.

L’hospice ! la seule maison qui les accueille

et recueille amoureusement leurs spectres pâles ;

l’hospice qui, ouvrant sa gueule dans l’obscurité,

semble les nommer avec compassion,

puis, quand la funèbre énigme le demande,

avec une impiété de bête jette au trou profond

les restes disloqués de cette masse humaine

composée de reptiles et de larves du marécage.

Et dans le jour splendide versant une éclatante lumière,

avec ses golfes aériens de topaze et de rose,

devant la foule qui dans la rue s’agite

et rit, désordonnée, et chante et remue et crie,

avec des vibrations profondes, la porte de l’hospice,

toujours ouverte à la douleur humaine et au malheur,

dévore lentement, fatidique, insatiable,

monstre jamais repu, la lie délectable

de ceux qui, luttant contre un sort contraire,

ont sombré dans la mort, la bataille perdue.

–

Voilà les estropiés, les vaincus ;

malheureux anéantis, misérables déchus.

*

Inscription de sang (Inscripciόn de sangre)

Depuis que j’ai dit à jamais

adieu à mes belles illusions,

le froid de l’hiver glace mon sein et,

enveloppé dans le crêpe des ténèbres,

solitaire j’erre à travers le monde

comme une âme échappée de l’enfer

effrayant et magnifique de Dante.

Au loin je contemple un ciel noir ;

autour de moi je ne scrute que la nuit,

aucune lueur d’espoir n’atteint mon esprit,

je n’aspire ni au bonheur ni au plaisir.

Au-dessus de mon front, je vois, agitée,

la nuée menaçante qui s’avance furieuse ;

le monstre du désir ronge ma poitrine

et, bête féroce, la vengeance se nourrit de moi

comme le vautour affamé de Prométhée.

Où vais-je ?

Quels terrifiants mystères le destin

cache-t-il dans son sein fatidique ?

Quand parviendrai-je au bout de mon chemin ?

Pourquoi, quand j’appelle Dieu, ne me répond

qu’un écho glacial ? Pourquoi le sort

met-il devant moi, avec une obstination farouche,

les noirs horizons de la mort ?

Pourquoi le rêve bienfaisant ne vient-il pas

me fermer les yeux ? Pourquoi le printemps

ne refleurit-il pas dans mon esprit fatigué ?

En des abîmes d’ombre enseveli,

je continuerai d’aller je ne sais où,

sans foi, sans illusion, désespéré,

lançant au milieu de mon angoisse féroce

le soupir déchirant du condamné

qui se convulse sur un bûcher.

Comme les vagues de la mer irritée,

dans mon imagination exaltée passent

les souvenirs d’amour et de joie

que n’ont point effacés les neiges de l’oubli.

Perfides remembrances !

Fuyez ! Laissez ma pensée étale !

Ne me rappelez plus les bonheurs éphémères,

les délires d’un moment,

les fleurs d’un jour, les succès fugaces,

les feuilles mortes qu’emporte le vent !

Et toi, vierge radieuse

aux boucles noires, au front de neige,

dont les yeux resplendissants

ont l’éclat du diamant,

viens à mes côtés et, pleine de tendresse,

détruis cette mortelle mélancolie

qui m’enchaîne dans ses anneaux de fer,

et passée la nuit horrible et froide,

comme un messager de paix et de joie

que brille l’aube sereine !

Viens ! Répands l’essence bienfaisante

de la consolation dans mon âme dilacérée !

Qu’apaise mon anxiété dévorante

le torrent de lumière de ton regard

et que ta voix rythmique, ta voix harmonieuse

vibre à mon oreille, douce et compatissante,

pour que dans son ineffable enchantement

mes yeux tristes sèchent leurs larmes

et mon cœur referme ses blessures !

Mais, vain délire !

ne viens pas, non, car en me voyant infortuné

tu feindras les tourments du martyre,

sentant mon cœur inepte et sans défense,

et tu mentiras en croyant me tromper,

alors que brillera dans les fils de lumière

de tes cils une larme indifférente !

Je veux être seul ! Seul avec le chagrin

brûlant qui me consume !

L’âme libère son torrent

et la vague rugissante de la douleur

soulève sa crinière hirsute.

Si je te voyais, peut-être maudirais-je

mon affection et ton nom…

Mais non, pardon, pardon, ma beauté !

Malgré ton infamie, le poète

t’aime et l’homme t’idolâtre encore !

Ainsi m’exclamais-je ; alors, avec cynisme,

ensevelissant mon tourment dans mon âme

et me déchirant la poitrine des ongles,

je me lançai dans le tumulte de l’orgie.

……….

……….

Les années ont passé mais rien n’a pu faire

que j’oublie ma passion idolâtre ;

et aujourd’hui, en un mélange de joie et de dépit,

de mon aimée je vois écrit le souvenir

dans les sanglants sillons de ma poitrine.

*

Impulsion secrète (Impulso secreto)

La tuberculose marque

de son signe incontestableson visage, qu’embellissent encore

ces nuances pâles.

Elle a les yeux bleus

en amande, grands et tristes,

un regard mélancolique

qui ne se fixe pas ;

des cheveux blonds bouclés

tombant en vagues aériennes

sur son dos cotonneux

et sa gorge de cygne.

Sa figure amaigrie,

le teint jaunâtre

de sa peau transparente

et sa toux sèche, disent bien

que dans ce corps la vie

comme une flamme s’éteint.

L’habit noir qu’elle porte

la rend plus vaporeuse encore,

enveloppant dans ses plis

ses belles formes de vierge

et caressant sa taille

gracieuse, svelte et souple

qui se déplace avec la légère

ondulation d’un esquif.

Quand je la vois, au bal,

passer agitée et tremblante,

fantasmagorique sylphide,

une profonde douleur m’accable,

les larmes me viennent aux yeux

et je sens mon cœur opprimé.

Elle ignore qu’elle se meurt,

elle chante, s’enivre et rit,

et sa vie de folie

se passe dans le délire.

Je ne sais si c’est l’irascible tempête

de l’infortune qui l’a plongée dans la boue,

ou si le vice, de sa force invincible,

l’a saisie comme les vagues

qui poussent contre les syrtes

le vaisseau, faible jouet

de la terrible bourrasque.

C’est un cadavre qui marche,

c’est une morte qui vit,

un soleil expirant au crépuscule

avec une lumière vacillante et triste,

une vision qui s’éloigne,

quelque chose qui ne se laisse définir…

Et je l’adore !

Incompréhensibles mystères de la destinée !

Mais ce n’est pas le désir grossier

qui me séduit par ses attraits,

ce n’est pas la passion de la chair

qui me soumet à son influence,

c’est un amour de l’esprit !

C’est une tendresse sans limites !

C’est un délire que l’âme

a forgé dans une extase sublime

et qui me pousse continûment,

avec une force irrésistible

à laquelle je ne puis rien opposer,

vers ce pâle sphinx !

La lyre de Néron et autres poèmes de Gomes Leal

Antόnio Duarte Gomes Leal (1848-1921) est un des grands représentants de la bohème lusitanienne à l’époque du décadentisme. Bien qu’il contribuât à divers journaux, cette activité ne lui rapporta jamais de quoi vivre, pas plus que sa poésie ; il vécut entretenu par sa mère jusqu’à la mort de celle-ci en 1910, à la suite de quoi il tomba dans un dénuement extrême, vivant même dans la rue, avant que l’écrivain Teixeira de Pascoaes ne lance un appel public auprès de l’État pour accorder une pension au poète, laquelle lui fut en effet accordée, très modique (sans commune mesure avec celle que reçut à vie Henrik Ibsen encore jeune, vers trente-sept ans, du Parlement norvégien).

Auparavant, en 1890, Gomes Leal avait fait de la prison pour un pamphlet contre la monarchie, qui lui valut aussi quelque notoriété. Il s’agissait de la question africaine. En Afrique, l’Angleterre voulait un couloir de possessions territoriales, une continuité du nord au sud, tandis que le Portugal souhaitait une continuité de la côte est à la côte ouest, entre le Mozambique et l’Angola, l’ensemble territorial ainsi revendiqué étant connu sous le nom de « carte rose » (mapa cor-de-rosa). Les Anglais parvinrent, à la suite d’un ultimatum, à imposer leurs revendications à la monarchie portugaise, qui fut alors vivement critiquée pour sa faiblesse par le camp républicain. (On notera qu’une confrontation semblable entre la France et l’Angleterre quelques années plus tard, avec notamment l’incident de Fachoda, entraîna une dénonciation du régime républicain pour faiblesse par les royalistes français. Plus généralement, alors que la pensée royaliste en France dénonce la république comme un régime faible, c’est la monarchie qui, au Portugal, essuyait de telles critiques de la part des républicains, en particulier, il faut le souligner, sur la question coloniale.)

Le républicanisme de Gomes Leal était fortement teinté de socialisme proudhonien, ce dont témoigne par exemple le poème Le vieux monde ci-dessous.

Les textes qui suivent sont tirés du recueil Claridades do Sul (Clartés du Sud) de 1875. Certains poèmes du recueil, attaquant le christianisme, ont été par la suite formellement reniés par le poète. Ils présentent du reste un caractère assez didactique qui ne les rend pas particulièrement intéressants sur le plan littéraire. Gomes Leal n’a cependant pas renié l’ensemble de sa poésie pendant cette période, bien qu’elle baignât tout entière dans la même atmosphère intellectuelle ; il est vrai, toutefois, qu’il ne fut pas un athée des plus rigoureux, et qu’ici et là dans son recueil on perçoit une certaine forme de sensibilité religieuse et même d’attachement aux doctrines et au surnaturel chrétiens. Les poèmes philosophiques athées ne sont pas majoritaires, loin de là, et le recueil est d’ailleurs assez volumineux, et riche, pour que nous envisagions d’y retravailler plus tard pour un second billet de traductions.

NB. S’agissant des citations en exergue à certains des poèmes, nous ne les avons traduites que lorsque ces citations étaient en portugais ; nous les avons laissées dans la langue originale autrement (certaines sont, du reste, en français).

.

*

La lyre de Néron (A lyra de Nero)

Dans ses jardins païens, parmi d’humaines torches,

sur les cordes dorées de la lyre d’ivoire,

Néron venait chanter, la nuit, sous les étoiles,

des élégies d’amour, des cantiques thébains.

Cette lyre du Mal qu’ouïrent les Romains,

qui chantait devant le feu, les maisons incendiées,

et parmi le deuil, les bouffons, les banquets dissolus,

quels mystères n’a-t-elle pas vus, épouvantables et profanes !

Et pourtant, malgré sa lamentable histoire,

si les siècles ont passé, elle vit encore, la Lyre

du libertin royal, du lyrique histrion…

Son chant nous saisit toujours, nous l’écoutons sans crainte,

et, ô terreur ! moi qui aime le Fort et le Juste,

parfois je l’entends aussi !

*

La belle fleur bleue (A bella flor azul)

Qui sait, madame, où naquit ce beau lys blanc ? (Vieille comédie italienne)

Je ne suis pas le triste et fatal Baudelaire ;

mais j’analyse le soleil et décompose les roses,

les forts et cruels dahlias glorieux,

– et le lys qui ressemble à un sein de femme.

Tout ce qui existe ou fut, meurt pour renaître ;

Sur le tombeau les belles plantes se portent bien,

et, dans l’harmonieuse forêt des choses, un jour,

qui sait ce que je serai, quand j’aurai cessé d’être !

La Mort naît de la Vie – la Vie qui est un rêve !

La fleur de pourriture, la beauté de l’horrible,

et chacun de nous : le mystique cyprès le couvrira !…

Et, ô ma sphinge, la fleur pâle et bleue

que tu portais sur le sein hier au bal,

je l’ai cueillie d’un sol où la peste a passé.

*

Lycanthropie (Lycanthropia)

L’auteur a remarqué que la mort de ceux qui nous sont chers, et généralement la contemplation de la mort, affecte bien plus notre âme pendant l’été que dans les autres saisons de l’année. (Paradis artificiels)

Nuages du soir, azur profond, serein !

Étoiles impollues, orangers !

Vous ne valez pas à mes yeux son rire charmant

ni ces beaux et languides cernes !

Jamais plus… je sais bien que jamais plus…

je n’entendrai ses soupirs dans l’air silencieux,

à sa fenêtre le soir, près de sa broderie,

et parmi les myrtes de l’automne… Jamais plus !

…..

Quand, au crépuscule, les pénétrants

parfums des plantes flottent dans l’air

et que les rouges nuages singuliers

prennent des formes oniriques, changeantes,

quand dans l’azur une élégie mystique

nous jette parmi de lugubres chimères,

je songe alors – ô sphères rutilantes !

à celle qui déjà mange la terre froide !

Alors, dans cette vague somnolence

– où la terre disparaît ! –,

sa forme me paraît plus immortelle,

plus cruelle, et sans fin cette absence !

Nuages du soir, azur profond, serein !

Étoiles impollues, orangers !

jamais plus ne me donnerez son rire charmant

ni ces beaux et languides cernes.

Quand donc, ô grande et sainte Nature,

pourras-tu me consoler

– de celle que je ne pus jamais aimer !

incroyable, ô sinistre cruauté !

De celle que peut-être, joyeuse et folle,

j’eusse aimée – que, c’est certain, j’ai tant aimée –

mais qui était pauvre et seule, et dont la bouche

avait la couleur rouge d’un œillet éclos !

Dont la voix était douce comme un rayon de miel,

voix qui touchait les cordes les plus secrètes !

qui nous rendait le cœur esclave,

et dont les yeux étaient… de fidèles tulipes noires !…

Nuages d’août, azur profond, serein !

Étoiles impollues, orangers !

jamais plus ne me donnerez son rire charmant

ni ces beaux et languides cernes !

Jamais plus… Ah, mais non, un jour viendra

– jour libéré des viles convenances ! –

où nous serons enfin unis sous la terre glacée,

et je te trouverai, ô paix, dans les saintes efflorescences !

*

Palais anciens (Palacios antigos)

À Antero de Quental

Fidèles, bons châteaux bâtis sur les rochers,

noircis par les contorsions du vent, la pluie,

que nous allons admirer dans l’angoisse des crépuscules,

avec vos grandes salles féodales aux portraits d’ancêtres,

que faites-vous, debout comme, dans les brouillards,

les antiques héros et l’ombre des guerriers ?

Une grande tristesse, énorme, vous habite !

Pourtant, l’âme des anciens temps palpite encore en vous,

réveillant l’émotion des chroniques martiales ;

et malgré la ruine, l’herbe et les lianes qui vous recouvrent,

comme un noble désir dans les âmes dévastées,

il pousse, dans le vent, une fleur sur les terrasses !

Le lierre parasite a conquis vos murs !

La moisissure se niche dans les coins sombres,

tout dort dans la paix des choses silencieuses ;

et dans les vieux jardins d’où sont absentes les roses,

seule résiste encore aux injures du temps

une Vénus de pierre attendant parmi les arbustes !

Partout règne le silence et l’abandon lugubre

des choses qui déjà dorment du grand sommeil,

évoquant encore en nous les anciens chevaliers ;

et, dans les bourrasques, les grandes tentures,

au milieu de notre vision des époques sublimes,

s’agitent au clair de lune, rouges comme des crimes.

Mais le poète entend ces douleurs,

et les solitudes muettes, les vastes corridors,

les bonnes châtelaines à leurs fenêtres gothiques

ouvertes toute la nuit pour regarder les étoiles ;

lui seul connaît le soupir et le gémissement des portes

– et désire parfois être la poussière des choses mortes !

*

Dans la nuit (De noite)

À João de Deus

Il revenait de la neige, des travaux

violents, pénibles de la houe ;

chantant à mi-voix le long des sillons.

Sa femme blonde, malheureuse, résignée,

cousait à la lumière. Le vent rude

battait contre la porte mal fermée.

Près d’elle se trouvaient un Christ, un buis bénit,

et une estampe en couleur de la Vierge

levant pleine de chagrin ses yeux au ciel.

Un banc en bois de pin, cagneux,

branlant du pied, une lampe ;

compagnons de cette vie noire.

L’homme, haut, pâle, brun de cheveux,

entra ; il avait les traits brûlés, durs

de ceux qui travaillent tout le jour à la houe.

La femme l’embrassa. Les lignes pures

de son visage déjà marqués par la tristesse

de grandes et secrètes amertumes.

Elle avait beaucoup pleuré sur le dénuement

de cette existence ! Peut-être rêvé

autrefois à des palais et des richesses !

Il se coucha dans un coin ; fatigué

de se lever à l’aube, tous les jours,

dès que volaient sur le toit les pigeons.

Dehors, de grands nuages sombres

sur l’horizon pesant ; il resta comme il était.

Les nuits étaient âpres et froides.

Elle le couvrit d’une mince couverture,

vieille et trouée ; sur le toit

on entendait, sonore, tomber la neige.

Alors elle médita sur son passé ;

le premier baiser ; le souvenir

peut-être de sa robe de mariage.

Et les soirées sur les aires, les danses

sous les étoiles, et le jour où

il prit la rose dans ses longs cheveux !

Et du soir où, près du grand mûrier,

ils se donnèrent la main, et quand à la fenêtre

ils regardaient ensemble le bord de la rivière.

Et quand elle était timide et simple…

…..

Dehors, le vent battait le cadre des fenêtres ;

pas une étoile au ciel ne brillait.

En cette heure de la nuit, sur quels chemins

allaient de par le monde – songeait-elle –,

dans quelles tribulations peut-être, sans direction, ses enfants !

Lui, ronflait sous la couverture.

*

À la taverne (Na taberna)

À João de Deus

Je vois poindre l’hiver…

les vents froids, crépitants

fustigent mes carreaux… (Francisco Manoel)

Quelques-uns dorment, tombés sur les tables,

près des restes du vin consommé ;

d’autres racontent leurs affaires malheureuses.

L’un d’eux, grand, maigre, pauvrement vêtu,

raconte des histoires d’amour, dans la fumée

d’une pipe de grès noircie.

L’un tente de remettre un autre d’aplomb

contre ses épaules ; un chauve, tout rouge,

dresse le bilan de ses misères.

Il dit que son père étique, égrotant

est sur le point de mourir ; se plaint de la vie ;

et demande des conseils sur les vignes.

La salle est obscure, vieille, les murs fuligineux

de fumée. Tard dans la nuit, on entend le vent

battre contre la porte mangée de vers.

Le froid, la neige, la faim, la pauvreté

ont brisé nombre de ces fronts,

écrasé la pensée de beaucoup.

Ayant éteint en quelques-uns, même, les sources

de la justice et du bien ; les ayant fait errer

par le monde, comme des loups dans la forêt.

L’égoïsme des fils et du foyer

en a banni toute compassion pour les malheurs d’autrui ;

les a rendus plus froids que la mer.

Certains vivent dans les neiges, sur les montagnes,

d’autres au bord du fleuve,

et contre la faim mènent de faibles luttes.

Et tous ont l’air triste et mesquin

de ceux qui vont sans plaisir, habitués,

dans un rêve qui ôte les mauvais soucis,

boire leurs larmes avec du vin.

*

Lisbonne (Lisboa)

Cette ville est au bord de l’eau ; on dit qu’elle est bâtie en marbre… (Baudelaire)1

C’est certain, aucune autre capitale au monde

n’a le soleil aussi joyeux, un ciel aussi profond,

tant de collines bleues, un fleuve aux eaux si calmes,

des processions plus tristes, des enfants plus pâles,

des cathédrales plus sévères – et des rues où le pavé

les soirs d’été se couvre de fleurs d’oranger !

La Ville est belle, élégante au matin !

Elle est alors plus joyeuse, plus limpide, plus saine ;

avec un certain air virginal, elle montre ses charmes ;

il y a de la vie, de la confusion sur les places bruissantes ;

et parfois, en robe de chambre, une belle violette

vient arroser les œillets à sa fenêtre.

La Ville est bigote – et, sous les étoiles brillantes,

la nuit le Vice sort dans les rues et ruelles,

pourchassant en souriant le bourgeois, l’étranger ;

et, à la triste et douteuse lumière des lanternes mates,

dans les quartiers sépulcraux où s’échangent les coups de couteau,

le sang coule parfois, avec le vin, sur la chaussée !

Les dames sont vaines mais grandes et brunes,

nerveuses et sereines, aux yeux pleins de lumière,

ivres de dévotions, lisant et relisant leurs Heures ;

d’autres fortes, cruelles, aux yeux couleur de mûres,

aux lèvres sensuelles, aux beaux cheveux longs…

Et parfois, dans un moment de colère, elles trompent leurs maris !

Les banals bourgeois sont gras, plats, satisfaits,

amants de Cupidon, avares, indolents,

graves dans les processions, aux fêtes, aux funérailles,

très sensuels, très dissolus,

mais humblement chrétiens ! – et dans leurs moments lugubres

ayant même de violentes nostalgies de monastère !

Elle se plaît dans un sommeil végétal,

contraire à la Pensée, hostile à l’Idéal !

Mais, malgré sa cruauté, son avarice, sa dureté,

comme Néron elle donne aussi des concerts à la brune

et, dans les nuits de printemps, au clair de lune consolateur,

presse contre son sein la guitare et le lyrique luth.

Cependant, sa vie est intermittente,

elle s’enfonce dans l’inaction, lourde, contente ;

elle continue d’adorer les hauts faits de ses navigateurs,

vieux héros de la mer ; elle hait les penseurs ;

fait la guerre à la Vie, à l’Action, à l’Idéal – et en définitive

c’est peut-être la meilleure amie du Diable !

1 Baudelaire : Citation tirée des Petits Poëmes en prose : Anywhere out of the world (N’importe où hors du monde) : « Dis-moi mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d’habiter Lisbonne ?… »

*

La nuit de noces (A noite do noivado)

Le premier convive, coupe en main,

se leva gravement et, la voix rauque,

s’écria : « Mes amis, permettez que je porte

un toast à la Mort – cette vieille folle !

Mon histoire est triste et brève à raconter !

Comme vous, je suis enfant de l’infortune,

et n’ai qu’une fois aimé. Quelle grâce et délicatesse,

ô son pied andalou ! et quel regard, quelle bouche !

La nuit des noces – écoutez-moi, libertins ! –

je la couvris de baisers comme un fou, entre mes bras,

puis la jetai à la mer, tremblante et nue !

Nul ne jouira d’elle après moi !

Elle repose, ma fiancée froide,

gardée par l’œil froid de la lune. »

*

La sauvage (A selvagem)

Parfois, comme les grands fantaisistes,

j’éprouve un intense désir de voyages…

d’aller vivre seul parmi les sauvages,

comme les rudes trappistes au désert.

Les grands, vastes et limpides paysages

que savent voir les immortels artistes

auraient des tons nouveaux, de nouvelles images,

loin des visions d’un monde avare !

Avec une vierge – fleur de ces montagnes –,

parmi les mille sons des arbres étranges,

cocotiers, bambous… je serais heureux !…

Je dormirais entre ses bras nus et lustrés, –

et j’entendrais dans nos baisers voluptueux

tintinnabuler ses anneaux de nez !

*

Le sauvage (O selvagem)

À Silva Pinto

Je n’aime personne. Et de même, en ce monde,

personne ne sent battre son cœur pour moi,

personne ne comprend ma profonde souffrance ;

et je ris quand je vois quelqu’un pleurer.

Je vis à l’écart de tous et de tout,

plus silencieux qu’un cercueil, la Mort et le tombeau,

sauvage, solitaire, inerte et muet,

– stupide passivité des choses.

J’ai fermé depuis longtemps le livre du Passé,

j’éprouve en moi le mépris de l’Avenir,

et je ne vis qu’avec moi-même, enlinceulé

dans un égoïsme barbare et sombre.

J’ai déchiré tout ce que j’ai lu. Je vis dans les dures

régions des cruels indifférents ;

ma poitrine est un antre où, dans l’obscurité,

j’ai foulé mes chagrins aux pieds, tels des serpents.

Et je ne vois personne. Je sors seulement,

le soleil couché, quand les rues sont désertes,

quand personne ne peut me voir, m’épier,

et que les chiens lamentables hurlent à la lune…

*

L’amour du rouge (O amor do vermelho)

(Névrose d’un Lord)

L’idée de ton corps blanc tant aimé

à la beauté sculpturale et triomphante

me poursuit, ô femme, à chaque instant,

ainsi qu’un assassin le sang qu’il a versé !

Quand ton corps, après les luttes de l’amour,

s’abandonne au lit, palpitant,

qui jamais contempla, dans une nuit d’amour,

plus cruelle tentation que ce teint de neige ?

Alors – ô dur, excentrique désir ! –

je voudrais, te voyant dormir ainsi,

tranquille, blanche, sans défense, liée à moi…

que ton sang coule à profusion

– fascination de la couleur – et de manière étrange

te colore, ô pâle marbre !

*

Le camélia noir (A camelia negra)

Pour cela vous attend

Le jour de la vengeance ! (Sousa Caldas)

Comme les urnes mal fermées des roses

dont le parfum flotte au crépuscule,

quand tu passes, notre âme respire et sent

des sensations d’îles inconnues.

Et de tes cheveux, ô serpent lubrique !

émanent tous les onguents, toutes les pommades,

comme de ces momies qui, dans l’Orient, habitent

sous les pyramides sacrées.

Mais à quoi bon tant tant de fatigue,

ô poussière dorée et vaine ? et que le monde dise :

mon lit, mon verger de sensations !

si le vent qu’aujourd’hui ton sourire parfume,

sur ta croix sanglotera : un de plus

des monstres maternels des générations !

*

La Muse verte (A Musa verde)

Ndt. Note de Gomes Leal : « Ce poème décrit la situation à l’étranger, en Espagne, en Italie, et principalement en France. Au Portugal, l’absinthe ne fait pas des ravages. »

Il appelait l’absinthe sa « muse verte ». (Les derniers bohèmes)

Io vidi gia al cominciar del giorno

La parte oriental del ciel tutta rosata. (Dante, Purg.)

Malheureux ! – ces verts limons gluants,

combien de fois les noyés ne les ont-ils vus !…

Cœurs si souvent sur les sommets

de l’Idéal ! et que marque le Vice !

Qui les entraîne dans ces basses ornières

du Désespoir, de la Faim et du Suicide,

à la verte absinthe et aux sordides jeux de cartes ?

– Eux qui ont lu Dante, Homère, Ovide !

Qui les conduit ? Est-ce la vile fatalité

qui les fait tomber dans ces pièges sournois ?

C’est cette déité secrète et livide

qui leur écrase le crâne sur la chaussée ?

Qui les a poussés un jour, disant :

L’alcool réchauffe… plus que le Paradis !

et sur des traits creusés de vieillards

fige pour toujours un rire imbécile ?

Qui donc ? Qui traîne éternellement, derrière soi,

l’une après l’autre les générations, qui perdent

leur chaleur, leur sang, fébrilement,

dans les bras infernaux de la Muse verte ?

Est-ce la Misère – la vieille sœur du Péché,

et le Luxe, le Mal ! – noirs conseillers !

qui leur fait voir, sur l’asphalte solitaire,

les lanternes s’éteindre avec le jour ?

Ou serait-ce, aussi, la triste joie insane

de l’âme obscure – la nouvelle pourriture

de l’homme d’aujourd’hui, blasé comme un tyran –,

de se sentir flotter dans la perdition ?

*

Les diamants (O brilhantes)

Il n’y a pas de femme plus pâle et froide ;

et son regard bleu, vague et serein

fait comme un charmant clair de lune

sur son teint morbide et suave.

Comme Levana2… cette femme ténébreuse

d’un geste de la main dispose de la Mort cruelle,

du Suicide et de la Souffrance !… Elle rappelle

une légende du Rhin, à la lumière du crépuscule.

C’est pourquoi je n’envie point ses amants !

Et quand, hier, ils admiraient ses diamants,

au théâtre, avec des regards fascinés…

– torture des visions… incompréhensibles ! –

moi je croyais voir briller d’horribles

et véritables larmes gelées !

2 Levana : Déesse romaine préposée aux rites de l’accouchement et des premiers jours de l’enfance, ce qui se laisse difficilement rattacher au contenu du sonnet ; il ne fait par conséquent aucun doute que Gomes Leal se réfère ici au poème de Thomas de Quincey, Levana and Our Ladies of Sorrows, traduit en français par Baudelaire sous le titre « Levana et nos Notre-Dame des Tristesses ».

*

Araignée (Aranha)

Dans un antique théâtre d’Allemagne,

aux soupirs du violon, baignée de vive lumière,

de son trou sortait une araignée grotesque,

convive habituelle des banquets du Son.

Cette humble créature, ô mon amour, n’était point privée

de l’adoration du Beau, cette adoration étrange !

Et la sombre penseuse s’enivrait elle aussi

de l’émotion lyrique où notre âme s’ébat !

Un jour, on la tua. La pauvre amante

de la Musique ne reviendra plus à la lumière éclatante ;

le vieux théâtre fut sa sépulture.

Comme elle, je suis prisonnier du charme dont je pleure.

Ne ris pas, cruelle idole implorée !…

Tu es le Violon, moi l’obscure araignée !…

*

Nouvelle ballade du roi de Thulé (Nova ballada do rei de Thule)

Ndt. Pastiche du célèbre poème de Goethe. Pour se le remettre en mémoire, on pourra relire la version qu’en fit Gérard de Nerval mais aussi notre traduction de l’adaptation portugaise de Gonçalves Crespo, ici.

Dans un pays des plus lointains,

la Thulé des confins du monde,

vivait autrefois un roi bon vivant,

un monarque ami du vin.

Quand sa fidèle amante,

délicate et pleine de grâce,

mourut, elle lui laissa une coupe

qui ressemblait à un tonneau.

Si grande était cette coupe

que rien ne l’égalait !

Le roi passait son temps à la vider,

finissant sous la table.

Tout le temps, dès le crépuscule,

la nuit et jusqu’au point du jour,

ce vieux roi excentrique

aux jambes tortes s’enivrait.

Une nuit de vent,

dans sa tour la plus élevée,

songeant que tout meurt,

il prépara son testament.

Son aveugle amitié

léguait de l’argent à tous,

et à son fils et héritier

son royaume, son peuple… et sa cave.

Comme gage de son amitié,

il faisait des dons à chacun ;

seule l’énorme coupe

irait avec lui dans la tombe.

Un jour, il fit mander

les grands barons pour un festin,

dans la grand-salle où il endormait

habituellement ses indigestions.

Et là, passés quelques moments

à boire sans frein,

il commença de voir

son château danser.

Il va, s’emmêlant les pieds,

coupe à la main, vers la fenêtre,

mais sur ce trébucha, et la coupe,

tombant, fut emportée par la mer…

Et disparut… Or ce malheur

de chagrin tua le roi !

– C’était la première fois

qu’il voyait se remplir d’eau la coupe !

*

El desdichado

Ndt. Le titre reprend celui du célèbre sonnet de Gérard de Nerval.

Nul ne peut dire le mal dont je souffre ;

je n’ai pas l’heur d’aimer la princesse de Golconde

ni pour mission de la délivrer d’une prison,

comme un chevalier de la Table Ronde.

Et je sens quelque chose me miner, un mal étrange

que personne ne connaît et qui, par quelque sonde,

me tue lentement, comme une planche

qu’emportent les vagues vers la haute mer.

Tous les soirs je fuis, quand le soleil descend ;

je me réfugie chez moi et me couche aussitôt.

Et la médecine m’a déjà condamné…

Mon mal est d’amour, et mon aimée

une Chinoise idéale, que j’ai vue peinte

sur une tasse de thé en porcelaine !

*

L’inconvénient de tuer sa femme (O inconveniente de matar a mulher)

Ndt. Note de Gomes Leal : « Ce sonnet est dédié à Dumas fils, à l’occasion de la célèbre question de l’homme-femme, qui donna lieu à un déluge d’articles et de publications. » – L’essai L’homme-femme de Dumas fils, sorti en 1872, a été réédité en 1999, avec la présentation suivante : « L’auteur répond ici à un article de Henri d’Ideville, à propos de la question : faut-il tuer la femme adultère ? Faut-il lui pardonner ? Dumas fils estime que le rôle de la femme est déterminé une fois pour toutes, pour le bien de tous et le maintien d’un ordre dans lequel chacun trouve son bénéfice. Une leçon de morale bourgeoise et réactionnaire qui se termine par “Tue-la”. » – Une controverse intéressante, injustement tombée dans l’oubli.

À Alexandre Dumas fils

Je l’ai tuée !… Sur le lit défait,

elle est morte !… Mais le remords me ronge !

Et maintenant, solitaire et sans but,

je reste prostré dans une immense tristesse !

Quand dans la blancheur immaculée j’enfonçai

le poignard – que le chagrin m’accable éternellement –,

elle pleura, me criant… Pardon !

Je meurs !… Et elle est morte !… Ô lys ensanglanté !

Où irai-je à présent ! Horreur ! Torture !…

Le ciel est son regard ! La nuit obscure

sans cesse me rappelle ses cheveux noirs !…

Et, ô supplice des crimes véritables !

j’entends crier le chœur des libraires :

Quand sortira votre opuscule ?…

*

Le vieillard (O velho)

Parmi les maux cruels que souffre l’humanité,

auxquels sont sujets les vils animaux,

aucun n’est plus triste et plein de défaillances

que la dure et imbécile sénilité !

Dans cette saison de larmes et de nostalgie,

on trouve des vieux à barbe blanche

qui par leurs manières font penser

à des orangs-outans d’âge vénérable.

Et j’ai vu l’un de ces vieillards !… Ses bras forts

avaient comme la dureté de l’acier trempé…

Et ses gestes auraient été d’un guerrier…

si ses lèvres, déjà sans dents,

ne faisaient des moues comiques, rieuses…

– comme un macaque en haut d’un cocotier !

*

Le vieux monde (O mundo velho)

Dans les crises de cette époque maudite,

lorsque nous portons nos regards

sur l’histoire, le passé,

qui ne voit, réjoui ou consterné,

que tu es, vieux monde, sur le point de t’écrouler ?

Oui, tu vas mourir, vieux compagnon abject,

père de nos vices et passions !

Camarade des crimes, ignoble ami…

Quand tu seras mort, dans ton caveau coulera3,

au lieu de vin, le sang des nations !

Tu dois mourir, vieillard criminel !

Tu n’as, vil libertin, que trop vécu !

Tu es vieux, fatigué, plein de dégoûts

et, comme un prince égrotant et goutteux,

cruellement tu ris aux impressions du mal.

Qu’en est-il de ton Dieu, de ton Droit ?

Où sont passées les visions de tes prophètes ?

Qui t’a donné cet orgueil satisfait ?

Caïphe moribond, auprès de ta couche

meurent sans effet les cris des poètes !

Au temps de ta force, c’est ton bras

qui poignarda les grands idéaux !…

Aujourd’hui tu es gros, sensuel, dissolu,

et tu danses, obscène et riant comme un bouffon,

dans un cercle brillant de poignards.

Tu as vendu les justes à la foire !

crucifié le grand, le bon, le beau !

Tu vas tomber, temple pourri, abandonné,

non à la voix de Jésus ensanglanté

– mais sous le terrible verbe de Proudhon.

C’est lui qui t’arrache à ton caveau ;

tu vas, ployé, sous sa malédiction,

titubant vers ton châtiment funèbre

et passant, courbé comme l’antique

esclave, sous la croix de la passion !

Ô sa grande clarté t’inonde,

t’a foudroyée, chauve-souris, de sa lumière,

marquant ta conscience immonde et déchirée,

et la plaie qu’elle a ouverte est plus profonde

que celle du côté droit de Jésus !

Aucun dieu, personne ne peut la guérir !

Tu dois mourir, amphitryon tombé !

Voilà la douleur éternelle qui te mine.

– Ordonne de dresser le cercueil dans la grand-salle,

prépare l’oraison funèbre !

Tu as brisé les plus robustes poitrines,

donné aux saints le vinaigre et le fiel…

Digne convive de Néron et des Procuste,

tu vas ivre du sang de mille justes,

de mille sages… du Christ et de Rossel4 !

Tu as taillé la Société à ta façon !

et c’est pourquoi est malheureux qui te condamne ;

tu as ensanglanté les mains de la Jeunesse,

tu n’as jamais aimé le Droit et l’Équité,

tu assassines Vallès5… et laisses vivre Bazaine.

Tu as vécu content, emmitouflé,

parmi les diamants et les visions des becs de gaz !

Peu t’importait la neige, l’air gelé,

le Froid et la Faim… Tiède est le péché !

Chauve ami !… Satan t’a vaincu !

Tu as fait du Temple un mont-de-piété

mais personne ne prie Dieu dans les cathédrales !

Et, pleins de malheurs et de souffrances,

nous autres nous lisons dans les fleurs

plus que dans toutes les pages des missels !

Meurs, meurs, vénal, sans un soupir !

Tu ne peux même pas lever les mains au ciel !

Il y a si longtemps que tu en ris, ennuyé.

Tu n’as cru à rien, à rien ! – Adieu, vaincu !

Meurs comme un chien ! – Vaincu, adieu !

Meurs, meurs au combat, donc, soldat !

Corps plein d’ennui, de moisissure !

– Adieu, vieux vaisseau démoli !

– Meurs, convive antique du péché !

– Il t’a toujours manqué Dieu, la Loi et l’Amour !

3 dans ton caveau coulera : Allusion à la cérémonie antique des libations aux tombeaux.

4 Rossel : Louis Rossel, communard français, fusillé en 1871 à l’âge de vingt-sept ans.

5 tu assassines Vallès : Le bruit courut que Jules Vallès avait été tué lors de la « Semaine sanglante » qui vit l’écrasement de la Commune. En réalité, deux personnes prises pour Vallès furent exécutées, mais celui-ci parvint à s’enfuir en Suisse. Il fut condamné à mort par contumace en 1872. Quant à Bazaine, nommé dans le même vers, il s’agit du maréchal de France condamné à mort après la défaite contre la Prusse mais dont la peine fut commuée.