Tagged: Canciones del suburbio

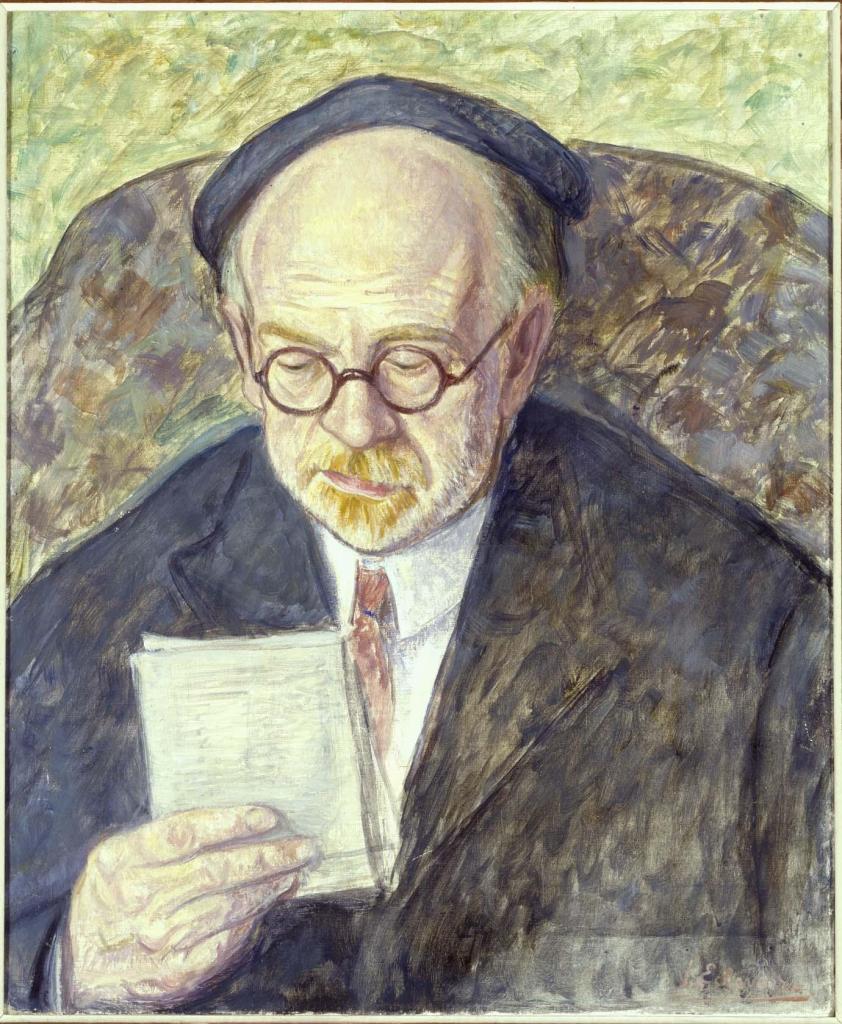

L’armoire aux squelettes : La poésie de Pío Baroja

Le célèbre écrivain espagnol Pío Baroja (1872-1956), auteur d’une monumentale œuvre romanesque, n’a publié qu’un seul recueil de poésie, à plus de soixante-dix ans, Canciones del suburbio (Chansons des faubourgs), sorti en 1944. Malgré son âge avancé et son inexpérience en matière de versification, Baroja a écrit là des vers classiques, pour lesquels il demande, en exergue, l’indulgence du lecteur mais qui sont remarquables par leur fraîcheur et leur spontanéité : preuve supplémentaire du grand talent de cet écrivain.

Le titre du recueil fait penser aux œuvres de Jean Richepin (La chanson des gueux), Jehan Rictus (Le cœur populaire), voire François Coppée (Les humbles, Le Noël des pauvres). Or, si l’on trouve dans le recueil de Baroja des poèmes de cette veine, y compris avec force argot, le livre est divisé en cinq parties dont la plus longue, la deuxième, Souvenirs de vagabond, se passe hors de la ville et des faubourgs, évoquant les campagnes du Pays basque et d’autres contrées ibériques. La première partie, Jeunesse, correspond le mieux au titre du recueil, avec divers tableaux urbains et faubouriens d’Espagne. Les trois dernières parties évoquent quant à elles le séjour parisien de Baroja à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qu’il vit éclater alors qu’il se trouvait dans la capitale française. C’est donc aussi une évocation de la ville, mais avec le regard plus distancié d’un étranger ; ces derniers chapitres ont une coloration moins « costumbriste » qu’introspective et mélancolique. Les deux derniers poèmes du présent choix font revivre les débuts de la Seconde Guerre ; le dernier, en particulier, rapporte les sentiments de Baroja quand il vit des soldats français partir au front en chantant Auprès de ma blonde, un poème pressentant la débâcle imminente de l’armée française.

Poète espagnol ou poète basque de langue espagnole, nous ne saurions dire ; toujours est-il que la partie Souvenirs de vagabond s’intéresse particulièrement à la culture terrienne basque, ce dont notre choix rend assez bien compte. En revanche, les poèmes à la manière de Richepin ont moins retenu notre attention.

Comme nous l’avons dit, c’est le seul recueil de poésie de Pío Baroja, et il ne paraît pas avoir été traduit en français. Tous ses romans, du reste, ne sont pas non plus encore traduits, loin de là, dans notre langue.

Dans le présent choix, les poèmes figurent sous le titre des sections correspondantes du recueil.

*

*

Jeunesse

(Juventud)

.

Café-concert (Café cantante)

Le guitariste monte

circonspect sur l’estrade

et s’assoit sur une chaise,

pas franchement décontracté ;

le chanteur, à côté de lui,

va se placer sur un banc,

et avec une courte baguette

qu’il tient dans la main droite,

à sa manière, sans doute,

marque le rythme.

Le guitariste est de teint cireux,

brun, velu, maigre.

Le chanteur est un gros homme

avec un air de gitan.

Les fioritures commencent,

les arpèges compliqués

sur la guitare, et bientôt

le gros se met à chanter.

Une plainte étrange s’élève,

ainsi qu’un oiseau,

puis retombe

comme une bécasse tirée en plein vol ;

elle remonte à nouveau,

encore plus haut,

et c’est alors une plainte

d’une excitation toute théologique,

qui parvient presque à avoir

l’émotion de quelque chose de sacré,

comme peut le paraître une plaisanterie

ou un commentaire particulièrement fruste.

Les lamentations s’arrêtent,

on voit le gros suffoqué,

enflé, rouge

comme une lanterne vénitienne.

Les deux canailles se lèvent,

reçoivent acclamations, applaudissements,

puis sont remplacées par un bougre

spécialiste de tango.

Il chante avec une petite voix

un répertoire de jadis :

chansons de tauromachie,

de guerres et de soldats,

des saillies sur les politiciens

et sur les us et coutumes

propres à Madrid

ou aux gens de Cadix.

Ensuite viennent danser des séguedilles,

sévillanes et fandangos

quelques femmes brunes

aux grands yeux peints

dans des robes à falbalas

qui leur tombent jusqu’aux pieds.

Certaine étoile de l’art

se démène comme un diable

et danse avec tant de force

un rigaudon si barbare,

avec un tel fracas,

que toute l’estrade tremble.

*

Opéra italien (Ópera italiana)

Fioritures, roulades,

grands duos, grands arias,

saccharines violentes

de l’opéra italien.

La Favorite, Lucia,

Rigoletto et La Traviata,

vous nous avez donné le virus

d’une maladie romantique

dont ne pourra nous guérir

aucune thériaque.

Nous sommes embourbés

jusqu’au cou

dans les morceaux de bravoure,

les romances clinquantes,

les ritournelles classiques,

les cavatines compliquées

où la diva déploie sa voix

brillante dans la salle.

Aucun Haendel ne pourrait nous sauver

ni aucun Bach refermer la blessure,

car il nous plaît, à nous autres,

quand ça se présente, de l’élargir.

Nous laisserons les gens

de la tribu wagnérienne

se consacrer à ce travail

d’hygiène ou de gymnastique

et attendrons que, demain,

des mélomanes ils fassent

une foule savante

appliquant à la musique

les formules mathématiques.

*

Le mitron du boulanger (El pinche del panadero)

Pauvre garçon de l’orphelinat,

dont la vie fut si misérable !

Le boulanger de la rue,

Monsieur Blas, l’adopta.

Personne ne connaissait son nom ;

quand il fallait l’appeler,

on disait seulement : « Mitron ! »

et lui répondait : « J’arrive ! »

Il travaillait de longues heures,

vivait sans repos,

dormant sur quelques sacs

au fond du vestibule.

La boulangère, une grosse femme

mauvaise, basse et soupçonneuse,

tenait le mitron pour malhonnête,

hypocrite et déloyal,

lui attribuant toutes sortes

de friponneries et méchancetés.

Lui ne savait que faire

pour se disculper ;

il parlait à tort et à travers,

n’étant guère sagace.

Parfois il s’embrouillait

dans les comptes.

Chaque année, le mitron

attrapait une maladie,

dont il guérissait par hasard,

ou restait sans guérir.

Un jour, au cours d’un hiver bien froid,

ce pauvre travailleur

eut la mauvaise idée

de sortir avec d’autres

et se saoula si bien

qu’il retourna chez lui mal en point

après avoir titubé par les rues

dans le froid et l’humidité.

Le lendemain,

il pouvait à peine respirer

à cause de douleurs suraiguës,

une inflammation des bronches.

Une semaine plus tard,

on le portait en terre

dans une pauvre petite voiture

tirée par un cheval spectral,

un soir triste et noir

du jour de Noël.

*

Souvenirs de vagabond

(Recuerdos de vagabundo)

.

Veilles de sabbat (Vísperas de aquelarre)

Juana, Chiqui, Petra Motza,

la Gerona, l’Asunciόn,

la Churriqui, la Roshari,

la servante du recteur

et quatre ou cinq autres vieilles,

les unes veuves, les autres non,

les unes grêles, squelettiques,

une autre comme un dragon,

sont réunies un dimanche

– un soir de canicule –

à l’ombre des arbres

qui les protègent du soleil,

pour faire quelques parties

de mus et truquiflor1.

Pendant qu’elles battent les cartes

et jouent avec passion,

elles vident une bouteille

qui n’est pas du sirop d’orgeat.

Le liquide transparent

enflamme leur furie,

et entre rires et quolibets

et quelque plaisanterie féroce,

elles deviennent frénétiques

et parlent avec véhémence

des vieux, des jeunes,

de la vie, de l’amour,

des maléfices qu’il y a

dans la laine d’un matelas,

dans les flaques et sur les chemins,

et de tout le reste.

On tremble de voir un sabbat

en train de se former,

les balais apparaître

par quelque art déloyal,

et les vieilles monter dessus

en sauvage équipée

au cri de : « Hue, sorginas2 ! »

et après avoir dit : « Adieu ! »

voler comme des flèches

à la recherche du Tentateur

en un proche Zugarramurdi3

ou quelque autre coin

où leur apparaîtra Jaun Gorri4

avec son air de grand seigneur

ou bien un bélier noir

à la barbichette atroce.

1 mus et truquiflor : Jeux de cartes. Le mus est d’origine basque. Le truquiflor est une variante du truque ou truco joué dans tout le monde hispanophone.

2 sorgina : Mot basque désignant une sorcière. Baroja l’hispanise en sorguiña, mais ni l’une ni l’autre forme n’est reconnue par le Dictionnaire de l’Académie royale espagnole. Le terme employé pour « sabbat », aquelarre, est en revanche d’usage ancien en castillan et lui-même emprunté à la langue basque (akelarre).

3 Zugarramurdi : Voyez le poème suivant. Il s’agit d’une localité du Pays basque espagnol.

4 Jaun Gorri : ou Jaunagorri, le « seigneur rouge », figure des légendes basques ; identifié ici au diable du sabbat.

*

La grotte de Zugarramurdi (La cueva de Zugarramurdi)

Grotte de Zugarramurdi,

fameuse en sorcellerie !

Tu es pleine de secrets,

comme une caverne antique

dédiée aux mystères

de Cérès, Dionysos ou Mithra.

Ton sol est traversé

le long de la vaste galerie

par l’eau claire d’un ru

qui s’écoule, furtive.

Le ruisseau de l’Enfer,

c’est ainsi qu’on nomme l’onde

limpide qui parcourt

l’antre des sorcières

et raconte dans l’obscurité

qui règne en ce lieu

les illusions qui furent

les vérités et les mensonges

d’époques aussi reculées

que le Paléolithique.

Cet antre des lamies,

ainsi qu’un autre un peu plus loin

où se trouve un pupitre de pierre

et qui s’appelle Berroberria,

furent les étranges anthologies

de cultes anciens.

Là se maria la nuit

avec la clarté du jour,

là se réunit le grand bouc

avec les cruelles Érinyes,

et c’est là qu’il poussa une queue

aux aimables ondines.

Là se rassemblaient

sibylles et prophétesses

pour célébrer leurs mystères

de magie et d’incantations ;

là concocta ses philtres

quelque vieille Canidie,

et là, au son du tambourin,

quelque bénédictine dansa

une danse frénétique

au milieu de la calegira5.

Aujourd’hui, après tant de siècles,

dans ton sein rigide ne nichent plus

que le silence et l’obscurité,

la solitude et la mélancolie.

5 calegira : Néologisme castillan formé à partir du basque kalegira, désignant une troupe de musiciens ambulants.

*

Les forges (Las ferrerías)

Dans les provinces du nord,

près de ruisseaux aux ondes claires,

j’ai vu qu’il y avait encore

des forges dans les campagnes.

Elles ont un aspect de ruines,

et leurs murs pleins de lichen

et de pierres leurs toits

servent de refuge aux lézards.

Posées au-dessus de l’eau,

elle sont si couvertes d’herbes folles

que l’on dirait des rochers

plutôt qu’une œuvre humaine.

À l’intérieur elles sont toutes noires,

et quand quelque chose est fondu,

la forge allumée,

les vieux forgerons basques

s’agitent comme des diables

au fond des flammes.

Les étincelles brillantes sautent

en l’air jusqu’au plafond

et les marteaux résonnent

avec un tintement acharné.

Le tableau, dans cette caverne,

a quelque chose de magique,

évoquant des images passées

de ces travaux fantastiques

dans une époque déjà lointaine,

plus noble et plus belle.

*

Confusion ethnographique (Confusiόn etnográfica)

Magie, tabous, amulettes,

rhombes, fétichisme,

cultes d’arbres et de plantes,

de rochers et de rivières.

Carnavals et déguisements,

masques et totémisme,

jugements de Dieu, matriarcat,

les Pygmées, les Négritos,

les Aruntas, les Bechuanas,

les Papous, les Dravidiens,

représentants d’un monde

mystérieux et primitif ;

le culte des serpents

et des vieux crocodiles

chez les peuples africains,

qui conservent encore leurs mythes ;

exogamie et endogamie,

couvade, cannibalisme,

anthropophagie sacrée,

confusion et labyrinthe,

vengeance contre les choses,

contre les animaux, châtiments,

danses au milieu des forêts,

liberté des instincts.

Zarathoustra en chemise de nuit,

exaltant le corps ;

crécelles et castagnettes,

tam-tam, grosses caisses et cymbales,

magiciens et prêtres

tatoués jusqu’au nombril,

agitant des clochettes,

couverts de plumes et d’anneaux,

dansant avec autant d’art

que la belle Chichito6 ;

peintures et clubs rupestres,

étude de l’agriculture,

des huttes, des céramiques,

des tenailles et des marteaux ;

tout un monde extravagant

qui s’agite en délire

entre les rives du Niger

et les bords du Nil.

Ce feuilleton de l’humanité,

de sa vie et de son destin,

est le plus extraordinaire,

singulier et suggestif

qui se puisse trouver dans les pages

d’un livre sérieux,

et en comparaison est tellement pauvre

ce monde maniéré,

bien pompeux et bien ridicule,

mi-romain mi-sémitique,

que les professeurs nous présentent

comme quelque chose de définitif

et qui n’est ni très ancien

ni même intéressant.

6 La Chichito : En note, le commentateur Manuel García indique qu’il s’agit d’une danseuse espagnole de flamenco de la fin du dix-neuvième siècle.

*

Le Lac noir (La Laguna negra)

Au sommet de cette montagne,

dans une gorge étendue

couverte toute l’année

par le triste linceul

qu’y laissent les neiges

des grandes avalanches,

au milieu de la blancheur

et tout au fond du ravin,

comme une goutte d’encre

un cercle se dessine.

Ce cercle noirâtre, cette tache,

c’est le lac que les gens d’ici

appellent le Lac noir,

et dont ils disent que par temps d’orage

il exhale d’épais nuages

et rugit, s’agite

et brame comme un démon.

On croit que cet abîme obscur,

en dépit de son grand calme,

est peuplé dans ses eaux mystérieuses

d’habitants monstrueux

qui dévorent tout ce qui tombe dedans,

les gens et les vaches,

les agneaux et les chevaux,

les brebis et les chèvres,

et ne laissent que les poumons

flottant à la surface,

matière indigeste

de peu de substance.

Ces pauvres imaginations,

ces inventions diverses,

il y en a qui veulent les combattre

comme de futiles mensonges,

et ces bons pédagogues

pour mettre la farce en évidence

entrent dans le lac,

y plongent, se baignent.

Mais bien qu’ils démontrent ainsi

que rien ne leur arrive

d’une manière décisive

ayant presque force axiomatique,

ils ne parviennent à convaincre

la malice des paysans.

*

Le défilé de Pancorbo (El desfiladero de Pancorbo)

En arrivant depuis la France

à Pancorbo,

on a l’impression d’entrer

dans un lieu de légende

qui pourrait être l’entrée

de quelque enfer d’Orcus.

Le défilé se fait

par endroits plus étroit

et prend un air sombre,

désolé, majestueux.

Un ruisseau, l’Oroncillo,

court entre les pierres, au fond,

et le terrain devient

de plus en plus impraticable.

Le soleil brille haut dans le ciel

avec de grands traits d’or.

Sur les falaises sauvages

aux durs contours,

on voit quelques ruines

d’ermitages et de petites auberges,

et il y a des formations de rochers

à l’apparence mystérieuse

qui ressemblent aux antres

de toutes sortes de monstres,

Pégases aux pieds ailés,

Polyphèmes n’ayant qu’un seul œil,

comprachicos ceints de poignards

et contrebandiers féroces.

Quand on parvient au sommet,

au bout du chemin scabreux,

l’imagination se calme

et l’on se sent un peu ridicule

d’avoir eu peur

d’un danger illusoire.

*

Le rhabdomancien de Trebejo (El zahorí de Trebejo)

À Puerto del Caballo

comme au château d’Almenara,

à San Martín de Trebejo

et parmi les cailloux du Jálama,

sur la colline du Berraco,

et du Duero au Guadiana,

il existe une légende très répandue,

dans la plaine comme dans la montagne,

selon laquelle des trésors sont cachés

dans des pots et des amphores

pleins d’or en poudre

ou bien en grands lingots.

Dans une caverne resplendissante

comme le soleil du matin,

la nymphe Lutidès habite

parmi les fleurs et le faste,

et dans un superbe palais

de marbres et de statues,

où vivait le consul Lentulus,

il y a des bijoux ciselés d’or.

On raconte dans ces pays

qu’il y a des mosquées sous les eaux,

où priaient des émirs,

des sages mauresques et des sultanes.

Moi, qui suis bon rhabomancien

par tradition et par hérédité,

avec de grandes connaissances

d’une science vaste et profonde,

je n’ai jamais trouvé d’or

ni d’argent ;

mais je vis de ma science,

laquelle est chose noble,

et mène ma barque avec art

dans cette dure vie,

sans nuire à personne

ni déranger une souris.

Il se peut que d’aucuns affirment

que je suis un inepte

trafiquant de supercheries

et marchand d’impostures,

mais ceux qui disent cela,

s’ils ne sont insensés,

savent bien que je ne suis pas le seul

à jouer cette carte.

*

Impressions de Paris

(Impresiones de París)

.

Mélancolie d’hôtel (Melancolía de hotel)

La chambre vieille et défraîchie

n’est pas sans un certain air aristocratique,

avec ses bouquets de roses

sur le papier peint à moitié flétri ;

il y a un canapé-lit,

un miroir et un lavabo,

une cheminée centenaire,

une table et une armoire.

Par la fenêtre on peut voir

au fond de la cour,

entre les murs noirs,

le sol plein de flaques.

Là-haut se montre le ciel

entre les gouttières et les toits,

morceau d’espace gris

qui parfois devient bleu.

Dans cette petite chambre,

en hiver comme au printemps,

je passe presque tout mon temps

à lire un peu et à rêver.

Le jour je peux tolérer

les bruits du voisinage,

mais la nuit il n’y a pas moyen

de les éviter ni de les supporter.

Ce sont des agitations absurdes,

des tapages et des chahuts,

qui montent par l’escalier

jusqu’au couloir devant ma chambre.

Ce sont des ramdams constants

de bottes et de chaussures,

de pattes de plantigrade

qui doivent être de quelque barbare,

et les pas de quelque nymphe,

souples comme ceux d’un chat ;

c’est la voix rauque et brutale

d’hommes grossiers et lourds,

et des bavardages de femmes,

long vacarme d’oiseaux.

Puis ce sont, pendant un moment interminable,

les robinets, les lavabos, les canalisations,

et des heures durant

les bruits des salles de bain.

Cette existence de la ville

me donne un tel dégoût

qu’il me vient l’illusion

de vivre à la campagne

et d’avoir pour tout meuble

un banc calé contre un arbre ;

mais la campagne est morte,

elle se trouve elle aussi livrée

à la vengeance, à la colère,

à la passion et au saccage ;

aussi le seul espoir qui me reste

est-il d’en finir avec cette comédie

et son détestable tohu-bohu

sous une couche de terre

de deux ou trois empans.

*

Les tristes rues de Paris (Las calles tristes de París)

Il y a ici des lieux noirs et tristes

entre les grands monuments,

des rues silencieuses, mortes,

d’une tristesse hostile.

Il y en a d’autres majestueuses,

avec des murs de jardin

et des façades baroques,

comme sur l’île Saint-Louis.

Il y a des ruelles étroites

d’une misère sénile,

avec un commerce miteux

et une couleur entre noire et grise ;

il y a des rues avec hôpital,

où je me sens malheureux,

mélancolique, écrasé,

sans autre volonté que de sortir de là ;

il y a aussi des rues sinistres

vers le canal Saint-Martin,

et celles qui débouchent

sur les cimetières d’Auteuil et de Bercy,

de Montmartre et des Batignolles,

de Montrouge et de Gentilly,

ou encore celle du triste cimetière

près de Vitry,

où l’on emmène les condamnés

exécutés à Paris.

*

L’armoire aux squelettes (El armario de los esqueletos)

Dans l’atelier compliqué

de l’anatomiste expert

en dissections savantes

et conservation de fœtus,

à l’intérieur d’un cagibi profond

avec une étroite fenêtre,

se trouve une vieille garde-robe

de trois à quatre mètres carrés,

entièrement occupée

par des squelettes

de femmes et d’hommes,

de jeunes et de vieux.

Ces carcasses de blancs ossements

pendent à quelques crochets enfoncés

dans le bois du plafond ;

les uns semblent rire

avec une grimace espiègle ;

d’autres ont un emballage

de spectres fatidiques ;

il y a celui qui a l’air sévère

et celui qui a l’air grotesque,

spécimen de danse macabre

comme en peignait le moyen âge.

Quand la rue tremble

au passage tonitruant

d’un de ces énormes camions

qui portent des charges colossales,

la garde-robe occulte

se met à trembler tout entière,

ébranlant l’assemblée

de cette armoire sinistre.

Il y a un squelette qui bouge

les phalanges de ses doigts

et dont le crâne grince

avec un accent lamentable.

Un autre semble jovial,

un autre paraît en verve,

un autre encore se balance

en un mouvement obscène.

On croirait distinguer,

même sans peau ni cheveux,

l’idiot et le sage,

le vaurien et l’imbécile ;

et sans chair ni graisse,

sans les bourrelets et sans les fesses,

ces restes d’Homo sapiens

font rire et en même temps font peur.

*

Promenades (Paseos)

Je sors tous les matins

sans autre dessein majeur

que d’attendre que soit terminé

le ménage dans ma chambre.

Je traverse des rues et des places

et j’entends la rumeur confuse

des camions et des voitures

qui, comme l’éclair,

passent avec des hurlements rauques,

une vitesse atroce.

Et puis la multitude

bout comme dans un creuset,

hommes, femmes et vieillards

vont à leur lutte féroce

pour le pain de chaque jour

avec une persévérance infatigable,

sous la pluie ou dans le brouillard,

qu’il neige ou que se montre le soleil,

transis de froid

ou asphyxiés de chaleur.

Les esclaves du travail

sont légion.

Personne ne fait attention à son prochain,

tous vont à leur labeur,

entraînés par une seule volonté,

la faim ou la passion ;

l’employé à son bureau,

le boutiquier à sa boutique,

la modiste à son atelier,

chacun à ses obligations.

Du fond du métro surgit

la fourmilière envahisseuse

qui se répand dans les rues,

tandis que continue la chanson

des voitures et des camions

qui dans leur marche précipitée

font un bruit de ruche,

ronflent comme une toupie.

Je m’approche à pas lents du fleuve,

qui a l’air menaçant,

emportant dans son courant tranquille

une alluvion printanière.

J’aspire la fraîcheur et l’odeur

de l’eau trouble

et me prépare à rentrer

m’assoir dans mon fauteuil.

Quand je suis dans la chambre,

je pense, pris d’une certaine stupeur,

qu’il est sot de vivre

sans qu’aucune illusion ne nous anime.

Et qu’il n’est pas non plus très sage,

voire peut-être que c’est pire,

de passer sa vie entière

confiné dans un coin.

*

Noirs dimanches (Domingos negros)

Bien souvent j’ai pensé

que la vie n’a pas de sens

et que nous allons et venons

sur une planète galvaudeuse.

Le travail me distrait

comme un charme magique ;

le divertissement, au contraire,

me paraît ennuyeux,

je le crois une invention stupide,

la trouvaille de quelque andouille,

l’idée d’un imbécile

ou d’un pédant.

Il n’est pas trop de dire

que dans cette question des jeux

subsiste encore l’influence

des esthètes hellènes.

Mais qu’elle soit de ces derniers ou du diable,

dans cette sotte supercherie

ne se trouvent que les pensées

d’un parfait crétin.

On comprend bien que dans un village

il y ait peu de choses

pour le loisir et pour l’oubli ;

mais dans une ville magnifique

comme Paris, il est étrange

de ne rien trouver de décent

qui puisse satisfaire

les enfants comme les vieux,

les messieurs et les dames,

les malins comme les niais.

Quels ennuyeux dimanches !

Quelles avenues, quelles promenades !

Quels visages stupides et tristes !

Quelle hostilité, quels gestes !

Et c’est là ce qu’il y a de meilleur au monde,

la crème de l’univers.

Qu’en sera-t-il du reste

quand tout est si fruste ici !

Je me rappelle avec horreur

ces longs dimanches noirs

que j’ai passés en marchant

sans trouver le moindre attrait

capable de me faire

un peu tuer le temps.

*

Mélancolies grotesques

(Melancolías grotescas)

.

Le pêcheur de la Seine (El pescador del Sena)

Ce pêcheur à la ligne

au bord de la Seine

me cause un tel étonnement,

comme s’il pêchait dans la terre.

Je l’ai vu cent fois

avec sa canne à pêche et son panier

sans jamais observer

qu’il tirât le moindre poisson.

Le temps passé en vain

ne le préoccupe ni ne le chagrine.

C’est un cas d’optimisme

qui me paraît tellement étrange.

Leibniz et le docteur Panglosse

sont des enfants à la mamelle, à côté de lui.

Il est si persuadé

qu’il n’y a pas de fleuve sans poissons

qu’il apprête toujours son hameçon

avec une parfaite assurance,

un espoir admirable,

une illusion de poète,

sans jamais penser qu’il tirera

des eaux troubles,

au lieu d’un beau poisson,

d’une truite ou d’une tanche,

quelque guenille de caleçon

ou la semelle d’une chaussure.

En ces jours de danger

où menace la guerre

avec ses terribles désastres

et ses visions sinistres,

où les gens s’entassent

dans les gares pleines

et les autos filent à toute vitesse,

dévorant la route,

ce pêcheur reste impavide

dans son aimable indifférence,

contemplant le large fleuve

et ses rives désertes.

Les terreurs de la foule angoissée

ne le troublent guère,

pas plus que ne l’agitent

les bombardements et les alertes ;

il garde l’espoir

de voir pris à sa ligne

un magnifique saumon

tout brillant et frétillant.

Pauvre pêcheur à la ligne

des bords de Seine !

Nous ne te demanderons jamais

la démonstration de ton habileté ;

mais tu pourrais nous prêter

un peu de ta confiance éternelle,

une petite dose d’optimisme,

de cette espérance si sereine

qu’elle serait comme un trésor

d’une splendide récolte

pour des gens morts de faim,

consumés dans le malheur.

*

Épilogues de l’époque

(Epílogos de la época)

.

La chanson des soldats (La canciόn de los soldados)

Les soldats, en traversant

les rues de Paris,

chantent une vieille chanson,

au moment de partir

pour la guerre, une chanson

avec ce refrain :

« Auprès de ma blonde,

qu’il fait bon dormir ! »

Aucun enthousiasme féroce,

aucune frénésie maniaque,

pas d’inquiétude, ni la crainte

d’une fin malheureuse,

seulement un stoïcisme triste,

décadence sénile.

« Auprès de ma blonde,

qu’il fait bon dormir ! »

Pourquoi La Marseillaise

ne parvient-elle à resurgir,

ou Le Chant du départ,

avec une juvénile ardeur ?

C’est l’âme d’un peuple

qui se sent décliner.

« Auprès de ma blonde,

qu’il fait bon dormir ! »

Nostalgie paysanne

de vie pastorale :

plutôt le dégoût de tuer

que la peur de mourir.

Sérénité, amertume,

résignation et spleen.

« Auprès de ma blonde,

qu’il fait bon dormir ! »

La victoire n’est pas pour ceux

qui veulent vivre

sans tragédies brutales,

sans travail fébrile ;

ni pour ceux qui entonnent, pacifiques,

avec un accent puéril :

« Auprès de ma blonde,

qu’il fait bon dormir ! »